趣宋一:出生在宋朝之2幼升小

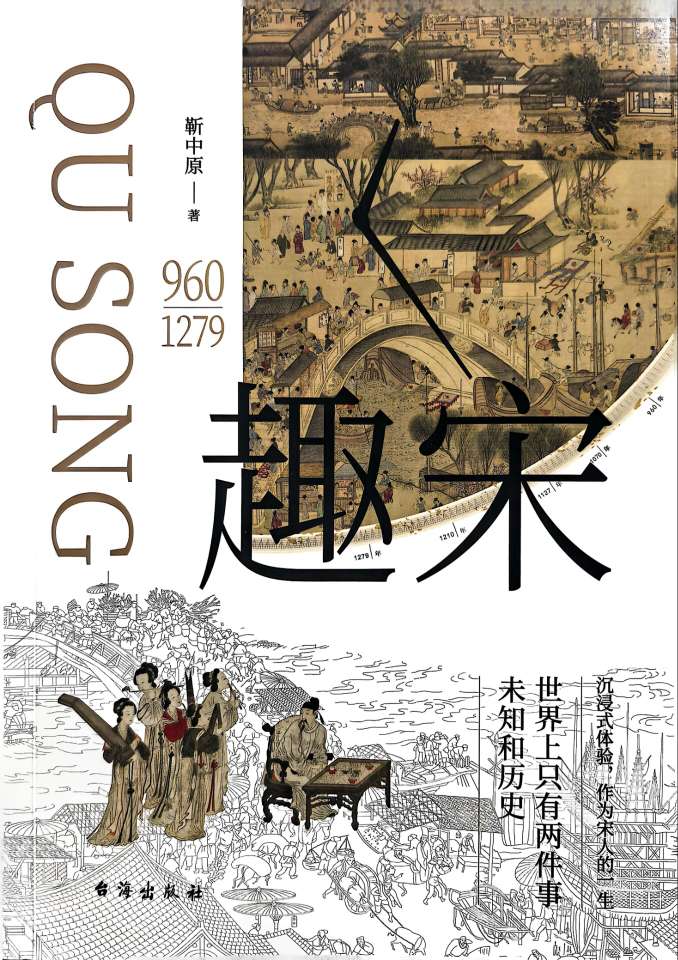

靳中原 著

本文为原著节选转载,仅限戏鲸平台有声爱好者演播练习用。禁止任何形式商用,仅供习读,如侵联删。

01

01

"上学是不可能的,这辈子都不可能上学的。"你刚发此豪言,就被父亲提着耳朵拎进了学堂。你已经四岁了,平日里追鸡赶猫一刻不闲,邻里们亲切地称你为:狗都烦。

古人把儿童时期的认知混沌状态称为"蒙",把这一阶段的教育称为启蒙、开蒙、养蒙。

先秦时期的《周易》就提出"蒙以养正"的观点,认为启蒙要以养成优良的品格为目标。南北朝时颜之推提出教育要尽早:"当及婴稚,识人颜色,知人喜怒,便加教诲。"意思是孩子能看懂大人脸色时就要开始教育了。

02

最早的幼儿园是西周时的孺子室,保育和教养王室后代。先秦时期学前教育开始普及,孔子认为,"少成若天性,习惯之为常",即儿童从小就要养成好习惯,所以古人要对四到七岁的孩子开始蒙学教育。到宋时有了官办的育幼场所"慈幼局""举子仓",主要收养孤儿弃婴,"为贫而弃子者设"。而大部分学龄前儿童则是在家接受亲授或师传,主要是识字练字的"书学"。古人认为:"蒙养之时,识字为先,不必遽读书,先取象形、指事之纯体教之。"照着描就是了!

03

但古人又认为:"八岁八糊涂,岁岁都糊涂。"所以一般入学都在八岁之后至十五岁之间,大龄入学很常见,《魏书·刘兰传》记载,北魏人刘兰"年三十余,始入小学"。也有根据家庭经济和孩子状况提前入学的,如药王孙思邈就是"七岁就学",已能"日诵千余言",被称为"圣童"。

而你也和圣童一样,满七岁直接幼升小,成为一名光荣的小学生了。

古代的开学季有"暑小退"的八月、"砚冰冻"的十一月,私塾招生一般在冬季。

04

《北史·李铉传》中记载:"常春夏务农,冬乃入学。"招生条件宽泛:年龄不限,入学后不分班,程度不同教材不同,老师分别点句教读后各自读写;户口不限,孔子提倡"有教无类",只要想学,就满足他!私塾多为塾师自己办的学馆,多求生源旺盛。所以学费是必须的。

学费有束脩(xiū)、贽(zhì)敬和节敬三项。

束脩指给塾师的报酬,以钱粮为主;贽敬指入学时给塾师敬献的礼物;节敬也叫节仪,一般为"三节两寿":端午、中秋、年节和孔子诞辰日、塾师生日。

05

《论语》中有句,"自行束脩以上,吾未尝无诲焉",意思是给十条肉干就教你。私塾学费没有统一规定,多由双方议定,家中贫困的还可以用粮食或劳务代偿。

家塾的塾师多由东家管饭,有些以地租或捐款兴办的义塾也给学生管饭。现代的学生有营养餐,而古代大多数小学生在学堂里能花式品尝且管饱的,只有戒尺。

宋代的街道两边是各种私塾。

06

宋太祖以仁治天下,礼遇儒生,发展科举,立下了"不杀读书人"的祖训。宋朝一百多年间未曾杀过儒生,所以宋代的私塾教育十分兴盛。

女孩子也是可以上私塾的,除了官方开办的学馆不招收女生,家族学馆或者先生在自己家坐馆的都收女生。女子除了识文断字还要修习一门才艺:茶道、歌舞、棋艺、刺绣、厨艺等等。才艺佳者被称为"本事人",长大后可以应聘到官宦大户做伴读、琴童、棋童、厨娘、茶艺师、针线人,还可以当职业演员,这些在当时都属于高薪白领。

07

据《江行杂录》记载,有位退休高官从京都请来一位厨娘,在家乡办了一次酒席,这位厨娘"年可二十,能书会算,颇具姿色",而且厨艺高超,做的食物馨香脆美,清新腻,食者筷子举处,盘中一扫而光。这一顿饭花费绢帛百匹,钱二三百千,可谓是天价大厨了。

中国历史上,直到民国才开始男女同校。所以作为大宋少年,你想偷看一眼同桌,只能看见一个和你一样的呆憨——张嘴瞪眼,鼻涕妖娆地飘。

08

你上的学堂在巷尾僻处,门上四个大字: 福善义学。是附近几条街少年的休闲散心所在。

义学就是义塾。义塾是中国古代由官方或宗族设立的免费学校,是教孩子们认字识数的开蒙之学,部分功能也相当于现在的幼儿园。义塾最早由宋朝名相范仲淹于皇祐元年(1049年)创立。

范公一生倡导"复古兴学校,取士本行实",把"兴学"作为培养人才、救世济民的基本手段,他用一生积蓄购买良田千顷成立范氏义庄,对族中子弟实行免费教育。在他的影响下,各地乡贤纷纷设立宗族学堂,时谓"盛美之事",开启了中国古代的义务教育风气,继承和发扬了儒家正统的教育思想。

09

爹爹也曾请过几个先生到家教你,都是拿着本《千字文》摇头晃脑地读,读完一睁眼,先生都走了。一年下来,你大字不识几个。也去过几个高价私塾,但那里不但教材多,还要读书、描红、作文,你就困倦了。先生看你这懒样,怕你影响到学堂的科举上线率,坚决要你退学。

啥?那个时候也有上线率?

宋朝的科举上线率,远小于今日清北的录取率。考生要通过三层筛选:发解(jiè)试、省试和殿试。绝大多数的考生倒在了第一层发解试上。

10

治平三年(1066年),宋英宗诏曰:"所有礼部奏名进士以三百人为额,明经诸科不得过进士之数。"(进士最多录取三百人,其他科目不能超过此数。)而参加考试的人数是多少呢?天下诸州军镇秀才二十余万人,春御前就试只取三百人,约千中取一。录取率只有千分之一。

到宋朝末期,每年应举考生约四十万,加上准备应举的考生全国则近百万。隋唐时每年举办科举考试,至宋时因为报考人数增多而官位少,将科举考试改为三年一次。而且宋朝时因为各地教育程度不均,分配给各地的录取名额不一,造成有人钻各种政策空子去异地参加科考。

11

谁能通过严酷的科举考试,谁就是真正的人中才俊。

从私塾退学时,爹爹对先生说:"孔子说过,只要学生真心求学,哪怕只拿了一点点见面礼,我也会好好教!"

先生答:"你之前送的肉干和学费都可以退!"

罢了。你退了私塾,去义塾上学了。

福善义塾的老师是个眼花耳聋的老秀才,根本管不住学生们:"八九顽童一草庐,土朱勤点七言书。晚听学长吹樵笛,国子先生殆不知。"

你倒也过得逍遥自在。

12

这天,塾里来了位杨时先生。他很不赞成老秀才的教学理念,二人时常辩论。

老秀才:"作文须精穷文义。"

杨先生:"文须要人体会,不在推寻文义。就像为师表者,只于行止疾徐之间教人做事。"

杨先生来了之后,因材施教,从容耐心,渐渐将一众顽童管得服帖了。

除了在此教学,杨先生还要四处讲学。

他走时告诉你,所有的理和德其实都在人的心中,只要你不断开发自己的心,不断提升自己的人格修养,你也可以成为像孔子那样的圣人。

13

你吃惊了,问杨先生:"我也可以吗?"

先生肯定地点点头。你看着先生远去的背影,在心里自问:可是……为什么要成为圣人呢?

小伙伴见你站着发呆,也陪着你望着远方。像古今所有的好朋友一样,他一会儿看看云,一会儿看看你。

他觉得云近,而你更近,就猛拍你一掌:"走,咱们去推枣磨!"

推枣磨是一种宋朝时孩子们常玩的游戏——取三颗大枣,将其中一颗削出枣核,将另外两颗插在一根竹篾两端,然后将这根竹篾放在枣核的尖顶上,找到平衡,再旋转,看枣磨倒在谁那边。

14

那时的孩子很会玩:千千车、鞭春牛、双陆、竹马、放风鸢……如果你是女孩子,那么这些队伍里肯定会有你:相银杏、猜糖、吹叫儿、打娇惜……你还会有一对"磨喝乐"。这是一种以梵文音译为名的木偶,制作精巧,堪称宋朝版的芭比娃娃,宋朝时人们如果想夸哪个孩子长得可爱迷人,就会说"生得磨喝乐模样"。

义塾的老秀才看着你们在城郊田野上撒欢叫喊,拈须微笑。他古板他迂腐,但他用一颗慈心,让孩子们玩在了起跑线上。