明朝那些事儿

(大家好,欢迎来到戏鲸2001房间,这里是闻艺社【品客读】的读好书听好书栏目,今天我们为大家分享这本《明朝那些事儿》。)

《明朝那些事儿》主要讲述的是从1344年到1644年这三百年间关于明朝的一些故事。以史料为基础,以年代和具体人物为主线,并加入了小说的笔法,语言幽默风趣。对明朝十七帝和其他王公权贵和小人物的命运进行全景展示,尤其对官场政治、战争、帝王心术着墨最多,并加入对当时政治经济制度、人伦道德的演义。当然作者在文中重点做了一个说明,他说:“这篇文章是描写正史的,资料来源包括《明实录》、《明通鉴》、《明史》、《明史纪事本末》等二十余种明代史料和笔记杂谈,虽然用了很多流行文学的描写手法和表现方式,但文中绝大部分的历史事件和人物,甚至人物的对话都是有史料来源的“。

它以一种网络语言向读者娓娓道出明朝三百多年的历史故事、人物。其中原本在历史中陌生、模糊的历史人物在书中一个个也变得鲜活起来。用作者自己的话来说:“历史本身很精彩,所有的历史都可以写得很好看,我希望自己也能做到。其实我也不知道自己写的算什么体裁,不是小说,不是史书,但在我看来,体裁似乎并不重要。我想写的,是一部可以在轻松中了解历史的书,一部好看的历史。”

全书共分九部,第一部洪武大帝,从朱元璋的出身与早年经历开始写起。他生于乱世之中,背负着父母双亡的痛苦,从赤贫起家,他没有背景,没有后台,没有依靠,一切都是自己争取来的,他经历千辛万苦,无数次躲过死神的掌握,从死人堆里爬起来,掩埋战友的尸体,然后继续前进,继续战斗。可以说,在那个时代,最优秀统帅的称号非朱元璋莫属。那我们来听听朱元璋的故事。

朱元璋,原名朱重八。出生贫苦人家,正逢元朝末年,天灾人祸都在考验贫苦人民的生存能力。幼年的朱重八给地主打过工,而灾荒年夺走了少年朱重八的家人,为了生存,朱重八出家当了和尚,为了一口饭,他忍下寺中其他人欺辱,但好景不长,寺庙也难以为继,于是放他出门去化斋,而在那个饥荒和战乱并存的时期,活着已经用尽了全力,哪有人会去帮助陌生人。就这样,朱重八踏上了他的化缘之路,而这也为他以后的成就打下基础。

其实此时的朱重八还没有反抗之心,就好像本书所说,“真正的朱重八是一个有畏惧心理的人,他遭受过极大的痛苦,对元有着刻骨的仇恨,但他也知道生的可贵,一旦选择了造反,就没有回头路”,但一封信打破了他看似平静的生活,“当愤怒和不满超过了限度,当连像狗一样生存下去都成为一种奢望的时候,反抗是唯一的道路,反抗是为了生存”,朱重八他选择了生。朱重八投身起义,从一个大头兵慢慢的做到将军,从众多起义军中脱颖而出,成为明朝开国皇帝,这也经常被后人笑称开局一只碗。

但是这个过程的艰巨只有自己知道,最终的胜利也离不开朱元璋天才的战略眼光和知人善用,同时也归功于自己对手的拉胯。作为一只军队的首领,对形势的分析,战略的制定和战术的采用都至关重要,稍有不慎都可能满盘皆输。而朱元璋在这些方面都表现出惊人的天赋。在朱元璋羽翼未丰时虽击败了他的一个强大的邻居,张士诚,但他并未着急称帝,反而开始“高筑墙、广积粮、缓称王”,而这一决定也让他暂避锋芒,躲过元朝的绞杀,不断壮大自己的羽翼。而在选择先开刀的邻居时,并没有选择实力相对较弱的,反而根据各自军队将领的性格挑选。

事实证明,选择陈友谅是正确的,而这一胜利使朱元璋离皇位只一步之遥。知人善用使得朱元璋军队所向披靡。一个公司,一只军队甚至一个国家,只有一个能干的首领是不可能壮大的,它需要各种人才共同在自己的岗位上发光,而首领就是这些千里马的伯乐。朱元璋在开国前这方面做的非常好,他军中的大将众多,每一位都战功赫赫。朱元璋初期的水军头目俞通海,是海盗出身,曾沿江杀人抢钱,但朱元璋并没有因此放弃这枚棋子,而是让俞通海帮自己建自己的海军,在面对陈友谅时有作战的可能性。

朱元璋不断网罗人才,并将他们放在合适的位置,人尽其才,各司其能,使老朱的政治集团得以稳定运行。而对手的缺陷也是令朱元璋笑到最后的重要因素。朱元璋称帝,这一路走来遇到太多对手,而朱元璋了解并利用对手的各种弱点,在对战中逐一歼灭对手,取得最后的胜利。朱元璋知道“张士诚的特点是器小,陈友谅的特点是志骄;器小无远见,志骄好生事”,所以选择先攻打实力强悍的陈友谅,而张士诚果然偏安一隅未曾帮陈友谅。于是,水军装备精良而志骄的陈友谅输给了朱元璋仅使用民用渔船的水军。

这个读过书的陈友谅甚至还犯教科书错误,将船用铁链链接,正好那天有东风,朱元璋也未辜负这大好时机,直接一把火结束此次交战。如此这般,一直处于劣势的朱元璋屡屡在战争中逆风翻盘。当然,一个朝代的建立并不能仅靠首领天才的战略眼光、知人善用,对手的缺陷,就可以成功的,这需要天时地利人和,缺一不可。朱元璋就是集齐这些条件,开创明朝,也成为中国历史上唯一一个由南向北攻占领土的皇帝。

从陈胜吴广在大泽乡喊出“王侯将相宁有种乎”,中国两千多年的封建史上,留下了无数农民起义领袖的名字:陈胜,吴广,刘邦,张角,李密,黄巢,方腊,刘福通,朱元璋,李自成,张献忠,洪秀全……要说真正完成从农民到皇帝的华丽蜕变,并建立统一王朝的,只有朱元璋一人(我觉得刘邦都不能算,刘邦起义前起码还是个亭长)。我以前对朱元璋的印象一直是小器残暴,喜怒无常,但是很明显,能从元末的战火连天里成为一代开国之君,朱元璋不可能仅仅是这样一个平面人物。

和很多农民起义领袖一样,朱元璋的起义之路也经历了被压迫——走投无路——起义——成为领袖这几个阶段,唯一有所差别的是,朱元璋这个领袖当到了最后。那么,在中国两千多年的封建史上,为什么只有朱元璋起义成功了呢?正是因为天时地利人和,我们来看看,朱元璋的天时地利人和是什么样的。首先,天时。一般来讲,一个王朝到了最后,国家机器的运转一定会出现问题,而天灾的出现,就会让国家机器超负荷,百姓受灾,国家却不管甚至还要雪上加霜,百姓活不下去了就只能造反。元末的农民起义当然也不例外。黄河决堤,强征徭役,是元朝统治者给自己挖的坟墓。

但这个天时是所有农民起义者所共享的。那地利呢?当年诸葛亮就曾经说:“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国……益州险塞,沃野千里,天府之土……”向刘备提出先占领荆州和益州继而图取中原的战略构想。可见打仗的时候第一要占据有利地形,第二这个地方还得能提供稳定的保障。比如刘邦当年就以汉中四川作为自己的根据地,而唐末的黄巢起义军,辗转半个中国,却沉湎于流窜作战,就地劫掠解决军需。虽然攻入长安,最终却也因为后备不足而失败。

那朱元璋呢?朱元璋选择了集庆,也就是今天的南京。按照书上的说法,南京是一个有“王气”的地方:“紫金山纵横南北,恰似巨龙潜伏,而石头山则临江陡峭,如虎盘踞,……此外,在南京的前方还有一条长江,……背山面水,实在风水好得爆棚。况且这里不但地势险要,而且很富硕。附近不但是重要的粮食产区,还兼着商业中心的作用,最重要的是,这里有运河之利,在那个从北京走到南京要几个月的年代,水路实在是太重要了。”有天堑之险,还有粮食保障,南京确实是一个非常理想的根据地。

另外,占据南京,朱元璋还有一些别的收获。当时,“南京东边镇守的是元朝军队,而驻守东南方平江(今江苏苏州)的是张士诚,东北面是张明鉴的起义军,南面是元将八思尔不花,西面是徐寿辉。表面上看,朱元璋的邻居们个个都比他强,家大业大,朱元璋被他们围在中间,就好像个小鸡仔儿,被鹰环伺,而这些邻居们虽然并不喜欢朱元璋,但也正是因为他过于弱小,谁也没把他看在眼里,自己打来打去,没空搭理他。更关键的是,朱元璋北面的邻居是刘福通,这个是兄弟单位的部队,帮助朱元璋挡住了元朝军队的进攻。元朝的统治者倒是很重视朱元璋,可是打不着。于是就出现了这样的情形,能打的不想打,想打的不能打。”于是朱元璋就在南京安心住下了,并且开始构筑他征战天下的可靠后方。

说完了天时地利,再来说说这最重要的一点——人和。在蒙古人统治中原的近百年时间里,汉人受尽欺凌。作者在书里有一个很好的比喻,“说这些来自北方的统治者好像并不把他们统治下的这片土地当做自己的家,也不把这片土地上的人当做是他们的家人。他们就像是闯进了别人家的土匪,看上什么就拿走什么,拿不走就毁掉,这片土地上的人就是他们的奴隶,和他们蓄养的牲畜没有区别。在这样的压榨下,如果有一个汉人鼓动你说,“走,我们一起把这些鞑子赶回草原,恢复汉家天下,”十有八九你是会跟着走的。这是一场民族战争,就这一点上来讲,元朝没有半分优势。“

但光有汉人身份是不够的,元末起义军几乎都是汉人,那朱元璋的优势就在于他善揽人才,知人善用。对于一个农民起义领袖来说,这其实是挺难的。农民起义有一个很明显的缺点,就是领导者容易受其个人经历和眼界的局限,做出错误的判断。陈胜起义后,不仅不团结手下,而且还因为一些小事杀了一个老乡,这就让很多从一开始就跟着他起义的老兵有了想法。而且他任人唯亲,不管这个是不是有才能,只要他自己喜欢,就放到重要的位置上去。就这一点上来说,朱元璋的劲敌之一陈友谅也犯过同样的错误。

当一个领袖不能人尽其用,就不能被他的下属真正信服,队伍就不可能团结。朱元璋却不一样,朱元璋从郭子兴那儿独立出来的时候,七百个亲兵中只带走了二十四个人,这些人后来都成为了明王朝的高级干部,足以说明朱元璋识人之准。而且朱元璋一路招揽的人才中不仅有武将,还有不少读书人,例如著名的刘伯温、李善长、宋濂等等,武将打天下,文臣治天下。刘伯温虽然不能打,但他对战争局势的把握却是出类拔萃的。更不用说后来被誉为明朝开国第一功臣的李善长了,正是这些人,帮助朱元璋免去了前方军队的后顾之忧。朱元璋凭着他的优秀团队还有他超强的耐性,步步为营,厚积薄发,丝毫也不松懈,在他扎根南京后,也坚持不称王。“高筑墙、广积粮、缓称王”,一方面稳定了后方,一方面也麻痹了对手,为自己的积累争取了时间。

最后,也是最重要的一点,是朱元璋对自己身份认知的转变,用书里的话来说,就是怎么把自己从农民的心态转变为地主的心态。农民起义之初,因为起义者大多一无所有,所以他们是破坏者。百姓和士绅拥护他们,是因为他们破坏那个让他们难以生存的旧秩序。根本来说,他们所拥护的,不是某个英雄,而是生的希望。但是慢慢的,当起义军达到一定规模之后,他们会从一个破坏者变成一个地盘、人口、财富的拥有者。这时候,首领们的身份从一个旧秩序的破坏者,变成一个新秩序的建设者。

这个新秩序的建立,不仅需要领导者,还需要很多人才参与。很显然,像黄巢这种一进城就杀人的行为是不可取的,而朱元璋选择了和他相反的道路,他告诉百姓,我是来保护你们的,同时在身边文臣的辅佐下,恢复占领区的农业生产、颁布军纪严禁掠夺、妄杀等等。朱元璋还专门颁布了历书,指导农业生产。朱元璋的身份转变得很成功。嗯,占尽天时地利人和的朱元璋,会成为元末农民起义的最终胜利者,也就不那么奇怪了。

第二部万国来朝,说的是朱元璋驾崩后传位于太子朱标之子朱允炆,那时候,朱标已死,老朱白发人送黑发人,悲伤之余,立了推崇以文兴国的朱允炆。但朱允炆上台便要削藩。老朱的四儿子燕王朱棣,正在这要背削藩之列,那朱棣能干么,于是,素以勇武著称的朱棣遂以“靖难之役”的名义夺位。也由此,造就了一位大名鼎鼎的永乐大帝。书中内容自永乐帝夺位的“靖难之役”后开始,先叙述了中国历史上赫赫有名的永乐大帝事迹——挥军北上五征蒙古,郑和七下西洋,修著《永乐大典》,南下讨平安南等等,后永乐帝于北伐蒙古归来途中病逝,明朝在经历了比较清明的“仁宣之治”后,开始进入动荡时期。大宦官王振把持朝政胡作非为,导致二十万精兵在土木堡丧于一旦,幸亏著名忠臣于谦在“京城保卫战”中力挽狂澜,挽救了明帝国,但随即又在两位皇帝争夺皇位的“夺门之变”后被害身亡。

这一系列的事件和人物都精彩无比,可说高潮迭起,令人目不暇接、欲罢不能。我们且来听听这位永乐大帝究竟有何过人之处。朱棣,明朝第三位皇帝,以其非凡的军事才能和政治智慧,在明朝历史中留下了浓墨重彩的一笔。他是大明朝第三位皇帝,明太祖朱元璋第四子 。早期并未显示出特别的才华,但随着年龄的增长,逐渐显露出过人的军事和政治才能。洪武三年,朱棣被册封为燕王。洪武十三年就藩北平,洪武二十三年,率军招降北元乃儿不花,声望日隆 。

洪武三十一年,朱元璋死,明惠宗朱允炆继帝位,与朝臣密谋,欲铲除诸王,危及朱棣燕王位 。遂于北平起兵,自诩“靖难”之师,起兵攻打朱允炆,朱允炆逃而不知所踪 。建文四年攻破南京,即皇帝位。政治上,继续实行削藩政策,加强中央集权;设置内阁和东厂;为加强对北方的控制,疏浚大运河,营建北京紫禁城,迁都北京。军事上,五次亲征蒙古 ,占领安南;积极经营边疆,东北曾建奴儿干都指挥使司,管辖黑龙江、乌苏里江、乌第河、库页岛等地,捍卫了领土的完整。

西北设置哈密卫 ,西南设贵州承宣布政使司,对南海地区积极经营,对西藏实行政教合一的政策。外交上,还委派郑和下西洋,加强中外友好往来 。永乐元年,朱棣决心修一部巨著彰显国威,造福万代。宗旨是“凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书”。最初令解缙主持编纂,一年后修成《文献大成》,但朱棣亲阅后甚为不满,钦点姚广孝担任监修,同时编纂队伍扩大到了2196人,于永乐五年定稿,朱棣亲自作序并赐名,这就是名传后世的《永乐大典》。

但其五征蒙古、出兵安南、派郑和下西洋以及迁都北京等都耗费了很大国力,削藩政策的不彻底性也为日后汉王叛乱埋下伏笔。永乐二十二年北征返师途中病死,享年六十五岁 。谥体天弘道高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝。庙号太宗。葬于长陵。嘉靖时期改庙号“成祖”,谥号“启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝”。传位太子朱高炽。每每读到有关于永乐大帝朱棣的故事,就会升起由衷的钦佩。

无论是修传《永乐大典》还是他那赫赫无比的战功,无不彰显着他作为一代帝王的深谋远虑。他为大明盛世缔造了和平安定的基本,由他乃至后世的朱高炽,朱瞻基皆是一代明君。永乐大帝与《永乐大典》皆是中国历史上无比闪耀的明星。 后世有人评说朱棣是造反的皇帝,但是对于天下对老百姓来说,你是篡位还是继承,都无所谓。只要你文治武功,让老百姓安安心心有地种,有饭吃,那你就是好皇帝。

第三部妖孽宫廷接续上篇,从明英宗朱祁镇成功复辟的“夺门之变”后写起,叙述了忠奸不分的朱祁镇听信谗言,杀害曾救其于危难之际的大功臣于谦,而这也成为他继“土木堡之变”后在历史上留下的又一大污点。而在他病逝后,相继继位的两位皇帝宪宗和孝宗,一个懦弱不堪无所作为,一个心怀天下力争求良。但随着明武宗朱厚照即位,各种荒诞事情层出不穷,大明帝国岌岌可危……

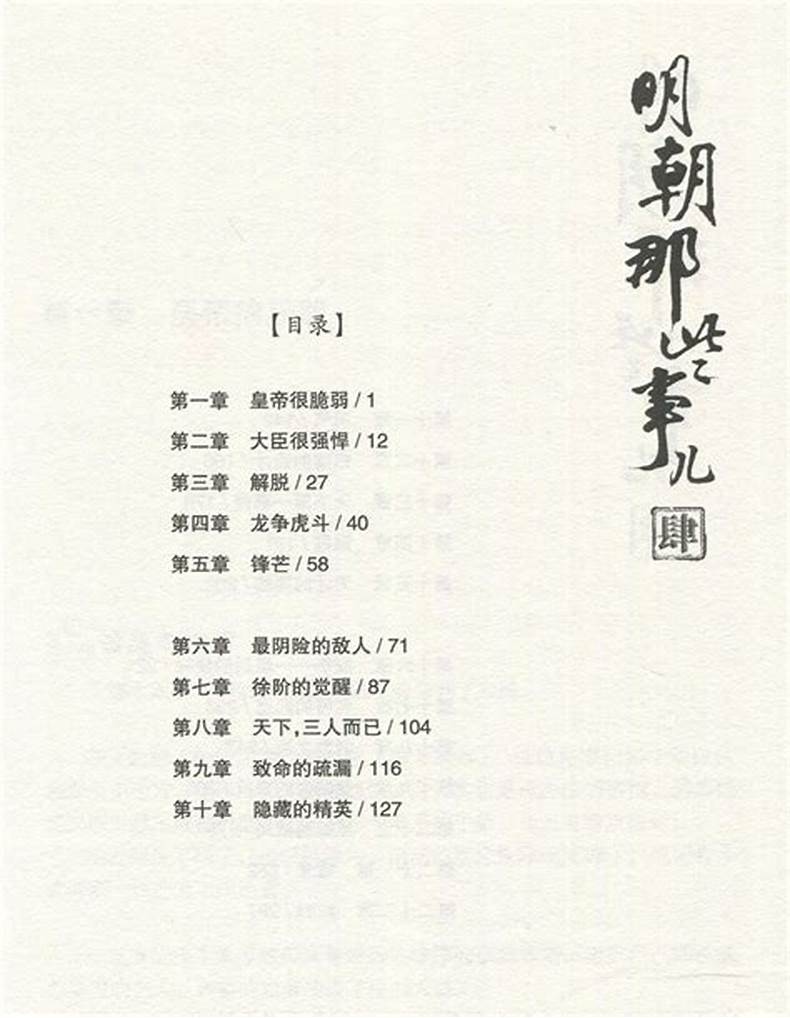

第四部粉饰太平从嘉靖即位、议礼之争开始。嘉靖皇帝借议礼之争清除了一批前朝旧臣,总揽大权。此后他的生活日渐腐化,一心想得道成仙,国家大事抛诸脑后,奸相严嵩因此得以长期把持大权。同时大明财政空虚,兵备废弛,东南沿海的倭寇和北方的蒙古成为明朝的心腹大患,作者也详细地讲述了戚继光抗倭寇的传奇事迹。

第五部帝国飘摇内容分两大部分,一为内争,一为外战。内争写严嵩倒台后徐阶、高拱、张居正三人各施手段,你方唱罢我登场。三人都是实干家,都为中兴朝廷呕心沥血;同样又都是阴谋家,铲除异己心狠手辣。而这两者均以张居正为最:改革遗惠万民,荼毒殃及门生。外战亦即援朝抗日战争,场面波澜壮阔,运筹神鬼莫测,更塑造了李如松、邓子龙等一系列栩栩如生、呼之欲出的英雄人物形象。虽然一样是说史,但当年明月用的笔法,却不似以往那些史书笔法。而是一种充满了活力和生气,字字都欲跃然而出的鲜灵笔法,在他笔下,人物不再是一个刻板的名字和符号,而是一个个活生生的人,那些事件更是跌宕起伏,叫人读来欲罢不能。

第六部日暮西山主要讲述了晚明由“三大案”引发的党争,魏忠贤兴起及袁崇焕之奋战。自张居正去世后,便无人敢管万历,为争国本、查妖书、打闷棍,他与大臣展开拉锯战,三十年不上朝。东林党却因此发展壮大,为把持朝政,与齐、楚、浙三党明争暗斗,借国本之争,扶持明光、熹宗二帝即位,成功掌握政权。魏忠贤以平民出身,利用熹宗昏庸,又傍上皇帝乳母客氏,与东林党展开对决。在外,援朝抗倭战争后,明防御线转至辽东。没落贵族之后李成梁打蒙古、灭女真(努尔哈赤部落除外),成为一代枭雄,但却因努尔哈赤讨好他,养虎为患,努尔哈赤借机兴起,统一后金。为抗金、守城、夺失地,在帝师孙承宗的带领下,袁崇焕从一介文人成长为边疆大将,坚守孤城,最终击败努尔哈赤。

第七部大结局对整个明朝历史进行了分析梳理,引人思索:明朝最后一位皇帝,自来有许多传说。关于崇祯究竟是一个昏庸无能的皇帝,还是一个力图奋起的人,一直众说纷纭。不管怎么说,这是一个残酷的时代,也是一个精彩的时代。在这一时期,北方的后金势力崛起,经过努尔哈赤的经营,势力急剧壮大。努尔哈赤死后,皇太极即位。袁崇焕就在这一时期迈上了历史的舞台。本文作者告诉我们,袁崇焕这个民族英雄,在历史上不过是个二流角色。为什么这样评价?因为我们所了解的历史是远远不够的,在这背后,还隐藏着许多不为人知的秘密。关于袁崇焕的死因,更是与我们之前知道的历史大不一样:一场与他无关的争权夺利,把他送上了死刑台。大明的动乱此时才不过刚刚开始,随后陕西等地爆发了各路义军。明朝自此岌岌可危。

《明朝那些事儿》中对官场政治、战争、帝王心术着墨最多,我们来看看书中关于明朝党争和君主集权制的一些描述。嗯,我们先从朱元璋建国后的治国方略说起,首先说说洪武年初最著名的“胡蓝党案”,朱元璋在胡惟庸和蓝玉案中动辄就是几万几万的杀人,作者对此做了非常详尽的记录描述,针对这两案人们对此的看法大都是说朱元璋的小农意识作祟,以及兔死狗烹、残暴独裁。这些只是其中的原因之一,但并不是全部原因。

根据书中描述的历史事件,我认为还有以下三点:第一点,淮西集团权势膨胀太大,尾大不掉。朱元璋能建立明朝,与淮西集团的辅助是密不可分的。淮西集团中很多人都与朱元璋是幼年伙伴,是与他一起骑马打天下的兄弟们。但是明王朝建立后,朱元璋当了皇帝,他与淮西集团的关系就由伙伴转为了君臣。在君主集权制的时代,君权是不可逾越的至高存在,而此时的淮西集团却丝毫没有察觉出这个变化,仍然任人唯亲,并且竭力排挤非淮集团的官员。先早早干掉了以杨宪为主的山西集团。接着挤走了朱元璋在占领南京后到处笼络的江南名士组成的浙东集团,其中最有名的自然就是刘基。本来,在官员团队中,有几个不同的团队来相互制衡,这样对皇帝来说是件好事儿,但是当朱元璋看到淮西集团日益壮大,在朝堂上盘根错节、强劲难制时,朱元璋便初起了杀心。

第二点,书中提到淮西集团部分官僚为了扩大自己的政治经济势力,欺凌平民、武断乡曲,甚至隐瞒土地、逃避赋税,这些朝廷贵族的所作所为,引起了很深的社会矛盾,动摇和侵蚀了统政基础,也直接影响了政府的财政收入。为此,朱元璋也必须采取一些政治手段来限制这些贵族的违法行为。第三点,在我看来也是最重要的一点,就是朱元璋需要铲掉这些势力来维护他们老朱的家天下。书中向我们介绍了,朱元璋小时候过的非常凄苦,元朝的那些统治者们并不把当时的老百姓当人,而作为当时阶级最底层的农民,朱元璋一家更是得不到任何庇护(想到这我都要掉眼泪儿了),看着自己的亲人一个个死去,而自己却无能为力,甚至连父母死去时都只能用草席盖着他们的尸体,拿门板到处找地方埋葬父母。

小小的朱元璋一定在心里暗暗下了决定,以后混出头了,一定要找补回来!事实上,他也做到了。在当了皇帝的朱元璋心中,他最痛恨的就是勾心斗角的官僚集团,最放心不下的则是自己的家人。现在整个天下都是他的了,他更要想办法让自己的子孙世世代代都能过上好日子,坐稳这个江山。因此,朱元璋决定要为他的子孙后代荡平一切可能存在的危机——铲除淮西集团、罢中书、废丞相、自操威柄,自此大明朝王终于走向极端的君主专制政体。

朱元璋终于建立了属于他们老朱家的家天下,他分相权于六部,六部直接听命于皇帝,又设立内阁,也就相当于秘书机关,最多只是正五品的文官。朱元璋企图通过中央六部,行政监察之间的权力交叉、互相独立这种手段来达到权力制衡的目的。但正如作者所说,朱元璋此时的对手是“历史规则”,“历史是一个好客的主人,但却从不容许客人取代它的位置”,而“朱元璋只是历史的执行者,他并不是历史的创造者”,所以,他这一举措在洪武年间并没有什么,但是到了他的子孙辈必然会遭到反噬。

内阁制看似解决了君权和相权的矛盾,但这背后隐藏的新危机,为明朝中后期错综复杂、炽热难解的朋党之争埋下了隐患。老朱设计好的这么严密的政治体系,到底是怎么变成晚明那样乌烟瘴气的呢?我们顺着书中的脉络来总结一下——第1,内阁制随着时代的变化,阁权一代代积累,慢慢突破了老朱定的规范,开始沿着宰相化的道路发展,到了明朝中期,内阁已经具有了一部分宰相之权,而非最初的皇家“顾问”性质。而到了中后期更是已然凌驾于部权之上了。这样的发展势必造成部阁之间各自拉拢、扶植党羽,相互攻讦。

第2,内阁中臣对首辅之位的纷争也十分酷烈。内阁制随着朝代发展渐趋成熟,阁臣选拔的主要方式由皇帝亲自擢选演变为会推。那这不给这些官僚集团争夺阁权开了个大口子?这下可好,朝臣们通过各种关系向吏部、九卿、科道推荐自己的宗派势力,再趁机拉踩打压敌对势力。这做了阁臣的,也开始趁此机会网络党羽,培养自己的势力派系。像在嘉靖、隆庆、万历时期首辅之争尤为激烈、残酷,这和内阁制度都有着密切关系。即使是历史上对其评价颇高的张居正,胸怀大志,以改革弊政、中兴明王朝为己任,但也和严嵩、徐阶一样,以同乡亲谊、贿赂、请托关系为纽带,形成了一个依附他的朋党集团。

别看这些士大夫都是受儒家思想熏陶,天天“仁、义、礼、智、信”挂在嘴边,但在权力斗争中,他们没少从个人恩怨出发,不择手段地打压、报复政敌。在这些党派中还游离着看似独立的科道官,也就是纠察机构中负责弹劾那些违法官员的系统,这些人平时看起来不偏不倚,不依附任何山头,实际上也大都是见风使舵的家伙们,一旦发现某位首辅失宠于皇帝,就开始纷纷上疏弹劾,借此向另一个山头请赏。

第3,随着阁部之争愈演愈烈,以及阁权渐渐越俎干涉皇权,一些皇帝自然会从自己身边找一些鹰犬来当自己的代理人,去治治那些阁臣,于是他们就将眼光看向了身边的宦官。基于此,明朝宦官干政的局面也是在历朝历代上最为严重的。这个用宦官干政的口子,是从朱棣这里开的,而到了他的子孙辈,甚至开始培养宦官读书写字,以便他们能更加胜任秘书这一职位,能帮自己审阅奏折,参与朝政。如明武宗朱厚照时期,重用刘瑾,还给自己搞出了个八虎集团。

明嘉宗朱由校,因为醉心于木匠活,把奏折都交给魏忠贤来批阅了。而这些宦官权力的扩大,必然会出现拉拢朋党、官员投靠的现象,甚至连一些阁臣们为了能在朝堂有所作为,也要先取媚于近侍内监。如奸相严嵩就是因为千方百计讨好大珰权阉才得以柄政二十年。就连张居正,也是因为贿赂了司礼太监冯保,才能被举荐继而顺利执掌国政。就这样,内阁和皇帝、内阁和司礼监、内阁和六部、内阁和六科、六部和六科、内阁六学士之间、宦官和皇帝、宦官和内阁、宦官和六部、宦官和……反正就是这些个部门之间因为权力关系存在着各种矛盾,又因为要满足自己的私欲相互串通、狼狈为奸,这明朝中晚期的朝堂关系真是将人性中的丑恶反射的淋漓尽致。

朱元璋在设计这些治机构的时候,自己肯定也觉得自己分工这么明确,大家就跟一盘棋上的棋子一样各司其职,他老朱家的后代就享清福吧……自认为自己算无遗策的朱元璋,却唯独漏算了人性。人性是复杂的,是趋利避害的,一旦他设计的这盘棋中有一个棋子走错,那么整盘棋的棋局都将会陷入混乱的局面。身在这盘棋局中的棋子也会因为那最初走错的那一步,不得不选择或被选择走向更错的一步,最后一发不可收拾,直至崩盘。崇祯帝朱由检,就是那个最后崩盘的执棋人,无论他怎么补救,都救不回这漏洞百出的棋局了。

最后我们回看书中讲述的有明一代由建国走向昌盛再走向没落的故事,正是由于反人性的、极端的君主集权制造成的。明朝历史告诉我们,封建王朝一旦进入后期,传统的政治结构就不会再有生机,它必然导致政治昏暗、吏治腐败、党争激烈,如一潭死水,任你扇多大的风也吹不起一丝涟漪,只能看着它不断腐朽、日渐发臭,最终不得不走上旧的历史轨迹……。当然,这本书里还有很多有待大家自己发掘探索的方面,如各朝皇帝的性格形成、明朝的经济体系、文化教育、官场中权力斗争,如严嵩的崛起与衰落,徐阶的隐忍与智慧,张居正的改革,海瑞的清廉与刚直等等。

这些故事既反映出明朝官场文化的特点:权力斗争激烈,利益关系复杂,也同时也有坚守原则的官员,他们共同构成了明朝独特的官场文化。 这是一部值得一读再读的好书,保持思考,常读常新。作者当年明月,以其深厚的历史素养和生动的文笔,为读者展现了一个真实而鲜活的明朝世界。在创作背景方面,当年明月凭借对历史的独特见解和敏锐洞察力,将枯燥的历史知识转化为引人入胜的故事。让读者轻松了解那个时代的政治、社会和文化。

其次,书中的人物形象鲜明,生动地展现了各种历史人物的性格和命运。同时作者还通过丰富的细节和情节,使读者仿佛身临其境,感受到明朝的风云变幻。 总的来说,《明朝那些事儿》是一部值得一读的作品。它不仅让我们了解了明朝的历史,还启发我们思考历史的意义和价值。无论是对历史爱好者还是普通读者,都具有较高的阅读价值。

(感谢麦上嘉宾的共同分享,也感谢麦下小耳朵宝贝们的耐心倾听, 品客读读好书听好书栏目,每周五晚上八点半到九点半,准时与您相约,我们下期再见! )