尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

文本共27段

魚阅精选:曲昌春以轻松风趣的笔法讲述唐朝历史,讲述武则天时期的历史风云。从宫中一名卑微的才人,到感业寺中的青灯黄卷,再到君临天下的一代女皇,如今只剩下了乾陵前的无字碑沉默伫立,功过是非,任人评说。

左右为难

01.

有一首流行歌曲的歌词是这样写的:“站在天平的两端,一样地为难,唯一的答案,爱一个人好难。”

天平两端,左右为难,这首歌特别适合登基称帝的武则天。

传子还是传侄,这个问题在武则天登基之前已经客观存在,因为她是女儿身,就注定她要有这样两难的抉择。而当时,她正忙着登基,对于这个问题她一直无暇顾及。

如同一个急于赶路的人,一直忙于赶路,却不经意间错过了路边的风景。

现在武则天终于停了下来,她可以仔细端详路边的风景,而就在此时,“传子还是传侄”的烦恼不期而至,让她无法抉择,于是这个烦恼伴随了她很多年。

刚登基时,武则天心中的天平其实是倾向于侄子的,因为她开创了新的王朝,而且建立王朝的七座祭庙,这七座祭庙的主人都是姓武,而她自己的儿子原本姓李。此时的武则天就更倾向于侄子,武承嗣、武三思等人因此都被她推上了高位,武承嗣被封为魏王,武三思被封为梁王。对于这两个侄子,她寄予厚望。

02.

最能说明武承嗣和武三思地位的,便是祭祀仪式。公元693年,武则天在明堂举行祭祀仪式,她本人作为第一梯次呈献祭品,紧随其后的第二梯次是武承嗣,第三梯次是武三思。此时我们不知道皇嗣武旦是第几梯次,或许在母后武则天的心里,他至少已经排到了第三位,而排在他前面的是那两位春风得意的表兄弟。

如果事情就这样一直发展下去,没有人对这个格局表示反对,或许武则天就会把宝一直押在侄子的身上。然而,关系到国家的传承大计,总是会有很多人出来说道的,李昭德就是第一个。

在前面我曾经陆续提到过,李昭德曾经旗帜鲜明地表示武则天应该传位给儿子,并因此得罪了武承嗣,最后导致了自己的身死。

03.

李昭德针对武承嗣等人的上疏并不止一次。公元692年,他跟武则天还有一次面对面的对话,这次对话,吓出了武则天一身冷汗。

武则天为什么会吓出冷汗呢?因为李昭德实话实说。

李昭德对武则天说道:“魏王武承嗣的权势太重了。”

武则天不以为然地回应:“因为他是我的侄子,所以需要倚重他。”

李昭德接过武则天的话说道:“侄子跟姑妈,儿子跟父亲,哪一个关系更亲密?历史上不乏儿子谋杀父亲的案例,更何况侄子和姑妈?现在武承嗣既是亲王,又是宰相,还是陛下的侄子,他的权势几乎与陛下相等。我担心陛下的位子恐怕很难长久地做下去。”

武则天闻言,吃惊地看着李昭德,他的话不无道理,自己以前怎么就没想到这一层啊?武则天在心中认可了李昭德的说法,冲李昭德点了点头:“你说得很对,我以前从来没有想过。”

在此之后,武则天暂时解除了武承嗣的宰相职务,把他放到了位置更高却没有实权的特进职位上,算是作一个小小的防范。

然而,解除武承嗣的宰相职务只是权宜之计,说到底她还是要指望着这个侄子的:如果儿子不能相信,侄子也不能相信,那么她还能相信谁呢?

武则天陷入空前的苦恼之中。

04.

在武则天左右为难之际,她的两个亲生儿子却在不同的地方品味着同一个成语:度日如年。

相比之下,庐陵王李显的日子更加难过。

在公元684年二月六日被废黜之后,他就过上了被拘禁的生活,先是被拘禁在洛阳,不久就被押送到了均州,住进了一所房子。这所房子的前任主人是他的四大爷——魏王李泰,现在叔侄俩隔着时空同病相怜。

然而,均州也不是李显的最后一站,不久他又搬家了,搬迁到了房州,房州位于今天的湖北省房县,时至今日,交通依然不算发达,在唐代,就更不用提了。李显在这里过上了担惊受怕的生活,他见识过母亲的手腕,也目睹几个哥哥的前后落马,对于母亲下一步会做出什么,他的心里一直没有底。

人就是这样,最害怕的不是恐怖的结局,而是恐怖结局到来之前的过程。

这段日子里,李显的妻子韦氏成了他唯一的依靠。很难想象,如果没有韦氏,李显能否挺过那段艰难的岁月。

05.

每次武则天派使节前往房州,李显都担心不已,生怕使节是来杀自己的,韦氏倒是表现得非常镇定:“不必紧张,该来的早晚会来,不该来的永远不会来,不用自己吓唬自己。”

韦氏的话平复了李显忐忑不安的心,为了表示对韦氏的感激,他经常说一句话:“如果有朝一日我们能翻身,你做什么事我都不会拦着你。”

说完,两人相对苦涩一笑,他们知道,翻身对他们而言,就是一个可望而不可即的梦。

两人苦笑时,她们的女儿李裹儿就在一边玩耍,看着女儿,李显的心再次揪了起来。如果自己还是皇帝,那么女儿就是大唐王朝贵不可言的公主,然而现在呢?她连平民的女儿都不如。平民的女儿至少还有自由,而她,要跟着父母一起受监禁,甚至在出生时连衣服都没有,还得用自己的衣服包裹起来,并由此得到乳名:裹儿。

看着窗外,洛阳遥不可及,不知道弟弟李旦在做什么,至少他比自己强一点,至少他还是皇嗣。

06.

其实,如果哥儿俩能够隔着时空通话,武旦会对哥哥李显报以苦涩的一笑:其实我比你强不了多少。

武旦为什么会有这样的想法呢?不是贵为皇嗣吗?不是当朝仅次于武承嗣、武三思的人物吗?

贵为皇嗣不假,可你见过连自己的妻子都保护不了的皇嗣吗?

长寿二年(公元693年)十一月二日,这一天对于武旦而言永远刻骨铭心,对于李成器和李隆基而言同样刻骨铭心,因为在那一天他们家发生了重大变故。

武旦的刘妃(李成器的母亲)和窦妃(李隆基的母亲)在这一天前往宫中进见武则天,然而进宫之后,两人就再也没有回来,永远地在这个世界上消失了。《资治通鉴》记载说,这次事件的幕后黑手是深受武则天宠爱的宫女韦团儿,她因为忌恨武旦,所以便从他身边的王妃下手,捏造了刘妃和窦妃祈求鬼神、大行诅咒的事实。

这段记载有些莫名其妙,一个宫女与武旦之间能有什么利害冲突呢?韦团儿对武旦的忌恨又从何而来呢?

莫名其妙。

世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,在我看来,这次事件的幕后黑手还是武则天,是她看不惯自己的两位儿媳,更重要的是,她担心这两个儿媳将来会对自己不利。

于是武则天授意韦团儿处死了两位王妃,而她顺手又除掉了韦团儿。

07.

令人心酸的是,刘妃和窦妃被处死之后不知道被埋到了什么地方,窦妃的亲生儿子李隆基登基之后曾经多方查探,却始终没有找到母亲的埋骨之处。由此可见,武则天太狠了,对待自己的儿媳,生不见人,死了,连骨头都找不到。遭逢如此大变故时,李隆基不过八岁,他的大哥李成器也不过14岁,他们在同一天成了没娘的孩子,凶手居然是自己的奶奶。

在此之后,我们就必须佩服武旦的心理素质了,他居然装作什么事情都没有发生,在母亲武则天面前表现得与以往一样,丝毫看不出两个王妃去世对他的影响。

不是他不想动情,而是他不能动情,因为他的脖子上始终架着一把刀,而握着刀把的那个人居然是他的亲生母亲。

武旦心中只有一个信念:忍耐,忍耐,继续忍耐。

即便如此,麻烦还是很快找上了他。

两个月后,武旦在府中接见了两个人,一位是前任宫廷供应总监裴匪躬,一位是皇宫宦官总管府总管范云仙。三个人只是进行了一个简单的会晤,没想到就是这次会晤,给裴匪躬和范云仙带来了杀身之祸。

不久,裴匪躬和范云仙被腰斩,罪名是私自进见皇嗣武旦。

08.

从此之后,三公部长级以下的官员都不准进见武旦,而即使是三公和部长级的高官,进见武旦也需要先请示武则天。

没过多久,武旦的麻烦又来了,居然有人指证他谋反!

负责审查武旦谋反的是酷吏来俊臣,他带着“有罪推定”向武旦扑面而来。

好在叫作安金藏的工人站了出来,用刀割破了自己的肚子,用发自肺腑的方式证明:皇嗣武旦没有谋反。

很难想象,如果没有安金藏的剖腹证明,武旦会遭遇什么?

不出意外的话,他很可能落得与哥哥李显同样的下场:监禁。

幸好,他的身边还有一个忠肝义胆的安金藏。

快乐的时光如水而逝,苦难的时光却度日如年,李显和武旦这对苦命兄弟在苦难中坚持着,他们不知道祖上的李唐王朝何时才能光复,也不知道母后的大周王朝将要去往何方。

如同黑夜里没有航标的航船,他们只能在黑暗中默默前行,他们不知道这样的长夜还要熬多久,在未来的路上,是否会有一个人帮他们打开指明方向的灯?

09.

唐朝三百年的历史上,郭子仪被视为不可或缺的“中兴名将”,其实,在郭子仪之前,还有一位“中兴名臣”。如果没有这个人的坚持,如果没有这个人的提前布局,李唐王朝光复都很难。

如果没有这个人,郭子仪的“中兴”或许就不存在了,王朝都不存在了,又何来“中兴”呢?

这个人就是好人好官狄仁杰。

狄仁杰之所以最终能说动武则天,一是他的人品,二是他的功绩。他的人品武则天早已心知肚明,而他的功绩则是在平定契丹叛乱期间逐渐建立,进而赢得了武则天的充分信任。

公元692年,狄仁杰因为被诬陷谋反,最终被贬到彭泽当县令,这一贬就是四年。

如果没有契丹叛乱,或许狄仁杰的一生就会定格在彭泽县令任上;公元696年的契丹叛乱,让狄仁杰有了东山再起的机会。

公元696年的契丹叛乱,起因是一场饥荒。

这一年契丹部落发生饥荒,近在咫尺的营州总管赵文翙huì却不给予救济,反而将契丹部落的酋长们当成奴隶一样驱使,这一下引发了契丹部落的叛乱。

契丹部落松漠总管李尽忠和归诚州刺史孙万荣举起了反叛的大旗,叛乱一发不可收拾。为了平定叛乱,武则天派出数十位将领前去,与此同时玩了一个文字游戏,将李尽忠改名为李尽灭,孙万荣改名为孙万斩,以此期盼早点平定这次叛乱。

然而战争毕竟是战争,仅仅靠给对方改名是赢不了战争的。

10.

武则天派出的第一拨平叛大军与契丹叛军进行了连番恶战,结果大败而回,契丹的叛乱继续升级。

就在这时,幸运眷顾了武则天的周朝,刚刚闹腾了几个月的李尽忠病死了,契丹叛军从此少了一位能征善战的将领。

契丹的坏运气并没有就此结束,不久与他们接壤的东突厥出动了军队,对契丹叛军发动了突然袭击,抢走了契丹叛军的大批战略物资,契丹的叛乱遭遇了沉重的打击。不过叛乱并没有就此结束,不久他们就在孙万荣的带领下重新集结,声势又起,又开始向周朝发动攻击。

狄仁杰就是在这个时候临危受命,由彭泽县令改任魏州刺史,这里是契丹向南进犯的关键所在,对于这个位置,武则天格外看重。

狄仁杰上任伊始,便作出了一个大胆决定,将进城避难的老百姓全部疏散出城,回到他们原来的土地上。

原来,前任刺史为了省事,索性驱赶全州的老百姓进城避难,死守坚城,这样就把城外的广阔田地都拱手让给了契丹。

11.

狄仁杰却不这么做,他让老百姓又回到了田间地头,该耕种耕种,该收割收割,敌人还远得很,何必慌张成这个样子。

底下有人问狄仁杰:“万一出事了,怎么办?”

狄仁杰昂然回应:“出了事,有我呢。”

事实证明,狄仁杰的办法很有效,他迅速稳定了当地的局势,安抚了人心,反而给契丹叛军很大压力。他们反倒以为狄仁杰所在的魏州早有准备,于是放弃了对魏州的进攻。

紧接着,大周王朝对契丹叛军展开了第二拨进攻,没想到这一次又是惨败。这次出征的是名将王孝杰和副总管苏宏晖,两人吃亏吃在地形不熟。

王孝杰和苏宏晖率领十七万大军与孙万荣接战,交战后不久,孙万荣撤退,王孝杰和苏宏晖不知是计,便率领精锐部队在身后紧紧追赶,一直追赶到悬崖峭壁边。

这时契丹叛军回身开始发动反击,王孝杰这才意识到自己中了埋伏。

如果此时苏宏晖和王孝杰同仇敌忾,战局还有机会挽回,然而就在这个时候,身为大军副总管的苏宏晖居然扔下王孝杰自己先跑了。

王孝杰只能孤军作战了。最终王孝杰寡不敌众,自己摔下悬崖,兵败身死,他所带领的十七万大军也随之土崩瓦解。

契丹叛军声势再起。

12.

其实,此时离契丹叛军不远处还有一支周朝的军队,这支队伍中就有大诗人陈子昂。

带领陈子昂出征的是武则天的侄子武攸宜,他在得知王孝杰惨败的消息后居然不敢前进,索性驻军原地不动。

经过陈子昂的再三催促,武攸宜还是不出兵,陈子昂彻底寒了心,于是有了《登幽州台》:前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下!

形势至此,完全向着有利于契丹叛军的方向发展。就在这个时候,运气再一次眷顾了大周王朝,东突厥的部队再一次偷袭了契丹叛军的大本营。

原本孙万荣派出五名使节前往东突厥,邀请东突厥与自己一起进攻周朝,东突厥可汗阿史那默啜也痛快地答应了。

然而戏剧性的一幕随后发生了。问题出在五名使节身上。

原来这五名使节不是同一时间到达东突厥,而是阴差阳错地分成了两拨,第一拨三人,第二拨两人。

13.

东突厥可汗阿史那默啜会见第一拨使节时答应了联合出兵,然而就在这时,第二拨的两个人到了,他们的姗姗来迟让阿史那默啜非常恼火,一声令下:“推出去斩了。”

眼看脑袋不保,两个使节大声呼喊了起来:“请让我们说几句话,再死不迟。”阿史那默啜喝退了手下,然后冲着两人说道:“说吧!”

两个使节话一出口,阿史那默啜的眼睛亮了。

两个使节说:“现在契丹的大本营防守空虚,很容易击破,你不妨出兵进行攻击,收获必定比联合出兵进攻周朝大得多。”

古往今来,开门迎敌的家贼破坏力是最大的。

事情至此,峰回路转,阿史那默啜随即改变主意,不再联合出兵,而是火速出兵攻打契丹大本营。在出兵之前,他还顺手把先到达的三位使节斩了,转而将后来的两位奉为上宾。

没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益,此言不虚。

戏剧性的一幕就此发生,原定的盟友袭击了契丹的大本营,再次抢光了契丹叛军所有的家当,这一次契丹叛军再也坚持不住了。

14.

此时,周朝的部队已经与契丹叛军再次正面遭遇,而契丹叛军已经军心涣散。雪上加霜的是,原本一起出征的奚部落这时也反水了,他们直接从侧面向契丹军队发动了攻击。

契丹叛军兵败如山倒,领头的孙万荣最终被自己的家奴杀死,他和李尽忠领导的叛乱就此告一段落。

不过,冰冻三尺非一日之寒,契丹大规模的叛乱结束了,小规模的叛乱还在继续。如果处理不得当,小叛乱很有可能演变为大叛乱。

这时,狄仁杰提出一个建议:重用契丹降将。

这是一个非常有建设性的意见,也是一个很冒险的想法,一旦契丹降将再反叛呢?对此,狄仁杰力排众议:“他们能为旧主效力,也就能为新主效力,只要我们安抚得当,就一定能为我所用。”

这时旁边有人提醒:“这样做可是为自己埋隐患啊。”狄仁杰却平静地回应道:“只要对国家有利,就不用管对我自己是否有害了。”

在狄仁杰的坚持下,契丹降将李楷固和骆务整得到重用,李楷固被委任为左玉钤卫将军,骆务整为右武威卫将军,而原本他俩是要被处死的,因为他们投降太晚了。

幸亏他们遇到了狄仁杰。

15.

不久李楷固和骆务整用行动回报了狄仁杰的信任,他们率军迅速平定了契丹部落的所有叛乱。

数月后,李楷固、骆务整和狄仁杰一同出现在三阳宫的含枢殿上,李楷固因为战功得到了武则天的封赏,这个原本要处死的契丹降将被晋升为左玉钤卫大将军(从三品,副部级),封燕国公,赐姓武,这一切都是源于狄仁杰。

李楷固在心中感激着狄仁杰,同时有一个人对狄仁杰充满感激,这个人就是武则天。

宴会上,武则天冲狄仁杰举起了酒杯:“这一切都是你的功劳。”

令人没有想到的是,狄仁杰却回应道:“这都是陛下的声威和将士的功劳,我哪有什么功劳?”

所有赏赐一概推辞不受,功劳全推给了武则天和其他将士。

老子说,夫不争,天下莫与争。狄仁杰读懂了,也做到了。

16.

公元697年闰十月二十七日,狄仁杰由幽州总管升任鸾台侍郎(副监督长)。正是在鸾台侍郎任上,他为李唐王朝的光复埋下了关键伏笔。

这时,接班人的争夺已经进入白热化,武承嗣、武三思都在多方活动,他们都想成为武则天的接班人,不过在各自藏有私心的同时,他们的目标是一致的,那就是先搞掉武旦。

两个人不断派人去游说武则天,核心的话题只有一个:古往今来,还没有让不同姓之人继承大统的。

言下之意,武旦原本姓李,跟武则天是两姓,而武承嗣和武三思却是一笔写不出两个武字,他们比武旦更有继承大统的资格。

武则天再次陷入犹豫之中,她不知该如何抉择。

不久之后,武则天与鸾台侍郎狄仁杰有了一次谈话,这次谈话对于李唐光复至关重要。狄仁杰对武则天说:“太宗皇帝栉风沐雨,冒着刀林箭雨平定了天下,然后将天下传给了子孙。先帝将两个儿子又托付给了陛下,现在陛下想把天下传给外姓,这恐怕不是天意。陛下比较一下,姑姑与侄子,母亲与儿子,到底哪一个更亲?陛下立子,离开人世后会配享太庙,代代相传,直至永远。如果立侄,臣没有听说过哪个皇帝把姑姑的牌位放进太庙。”

狄仁杰把话说到这个份上,立子还是立侄,明眼人都知道。

17.

武则天还是有些不甘心,她还在犹豫,她想暂时回避这个话题,便对狄仁杰说:“这是朕的家事,你就不用干预了。”

这句话正中狄仁杰的下怀,他等的就是这句话。

狄仁杰接过话头,说道:“君临天下的王者四海为家,四海之内都是陛下的奴仆和奴婢,哪一件不是陛下的家事?陛下为元首,臣为肱股,就如同一体,况且臣既然位居宰相之位,难道不应该参与这些事情吗?”

国家,国家,对于皇帝而言,家就是国,国就是家,家国已经一体,武则天还想用家事来搪塞狄仁杰,显然应付不过去。

历史就是一面镜子,照出每个人的真实面目,在皇帝家事问题上,狄仁杰与当年的托孤重臣李世 高下立分。

李世 在武则天立后问题上说了一句话:“此乃陛下家事。”狄仁杰则在武则天传位的问题上说了另外一句话:“皇帝没有家事。”

一个为私,一个为公,由此可见,李世绩尽管被称为千古名将,然而跟狄仁杰相比,私心还是太重。

18.

不久之后,狄仁杰跟武则天又有了一次谈话,这次谈话效果更加明显。

这一天,武则天跟狄仁杰说起了自己的一个梦。在梦里,武则天看到了一只鹦鹉,可是这只鹦鹉的两只翅膀都断了,这个梦意味着什么呢?

狄仁杰接过话头,他把这个梦又扯到了传位的话题上。

“鹦鹉,武也,象征着陛下的姓,两只翅膀,就是陛下的两个儿子。陛下重新起用两个儿子,那么两只翅膀就重新振作了起来。”狄仁杰话中有话地说道。

闻听此言,武则天的心中为之一振。

这次谈话记载于《资治通鉴》之中,而在《新唐书》中,有另外一个版本:

武则天说:“我最近做梦,打双陆(唐朝的一种赌博游戏)总是赢不了,这个梦象征着什么?”

狄仁杰回应道:“这说明眼下陛下无子,如果起用两个儿子,那么打双陆就一定会赢了。”

两个版本都是狄仁杰解梦,在解梦的同时却做着讽谏的事,主题都是一个,把皇位传给儿子。

几番谈话下来,武则天心中的天平渐渐向儿子倾斜。如果再在这架天平上加一个砝码,儿子这一端就会彻底胜出。

19.

狄仁杰与武则天谈话后不久,一个特殊的砝码出现了。

这个特殊砝码就是正当宠的张易之、张昌宗兄弟,他俩也站到了武则天儿子这一端。

两位面首在武则天面前陈述了传位给儿子的诸多好处,并信誓旦旦地表示,他们坚定地支持武旦和李显。这让武则天感到有些意外,什么风让他俩转向了李旦和李显呢?

武则天仔细想了一下,以张易之和张昌宗的智商是说不出这些话的,他们的背后一定藏着一个人,这个人应该就是吉顼。

吉顼就是那位力主处死来俊臣的明堂尉,此时他已经进入张易之和张昌宗领衔的控鹤府,与张易之兄弟成为无话不谈的朋友。

吉顼这个人非常复杂,相比于狄仁杰的“好官好人”,吉顼则一分为二,他是一个好官,但不是一个好人,为了达到自己的目的,有时他不择手段。

在酷吏横行的时代,吉顼也不是省油的灯。他曾经协助武懿宗审案,一下子牵连出三十六家无辜的官员,这笔血债最终记在了武懿宗头上,而吉顼在其中也扮演了重要角色。

20.

尽管做人要打一些折扣,但是吉顼这个人大事不糊涂,他知道“立子还是立侄”关系到王朝的传承问题,因此他在心里暗作计划,张易之和张昌宗兄弟就是他计划中的关键环节。

在一次三人的宴会中,吉顼的脸色突然沉了下来,话语也沉重了许多,他对张易之和张昌宗说道:“你们兄弟现在恩宠到了极点,可是并非因为品德或者功业取得,天下人对你们恨之入骨、咬牙切齿的人多了,你们没有大功于天下,将来如何保全自身呢?”

吉顼的话深深刺痛了张易之、张昌宗兄弟,其实两人在心中也有这样的担忧:尽管现在恩宠无边,但是女皇年龄已高,总有一天会驾鹤西去,到那个时候,兄弟俩又该怎么办呢?

他们想过很多次,也没有想到办法,现在吉顼把话挑明了,两人倒想向吉顼讨个计策:“依你之见,我们兄弟俩该怎么办呢?”

吉顼回应道:“天下没有忘记李唐王朝的恩德,一直在思念庐陵王。皇上现在年龄已经很大了,江山社稷早晚要托付出去,而武氏诸王都不是女皇中意的。你们兄弟俩何不劝皇上指定庐陵王接班,以满足天下苍生的愿望。如此,不但能免祸,而且能长保富贵。”

21.

吉顼的话深深打动了张易之和张昌宗兄弟,于是有了武则天面前张氏兄弟拥立庐陵王李显的一幕。

事情发展到这一步,武则天心中的天平再也无法保持平衡了:狄仁杰把票投给了李显,张易之和张昌宗把票投给了李显,吉顼同样也把票投给了李显,而他们的背后,还隐藏着众多支持李显的人。

想到这里,武则天不禁叹息一声,如果自己的侄子们成器,能够堵上天下人的嘴,或许就没有太多非议。而现在,武承嗣和武三思这两个侄子在朝中的口碑都不好,即使自己想立,也堵不住天下人的悠悠之口。

而如果立儿子,自己这些年又算什么呢?

武则天的心情复杂到了极点,纠结到了极点,自己追求了一辈子,奋斗了一辈子,已经成为前无古人的女皇,到头来却发现,所谓女皇,居然有这么多烦恼。

好吧,还是尊重民意吧,既然这么多人属意李显,还是把机会留给李显吧。

22.

公元698年三月九日,庐陵王李显的命运发生了逆转。

在这一天,武则天对外宣称,庐陵王病了,特恩准回京医治,随后派出使节,前往房州迎接庐陵王李显回京。

为了这一天,李显已经等了十四年。

十四年前被废黜时,李显二十八岁,现在重新回京,他已经是四十二岁的中年人了。人生最宝贵的十四年,他在房州有限的天地里,被无情地磨尽了。

其实从李显的一生来看,他并不适合当皇帝。他适合当一个平安王爷,就是不适合当君临天下的皇帝。

原本,李显也没有野心,二十四岁之前,他根本没有想过自己能当皇帝。

李显出生于显庆元年十一月,这一年正月,他的大哥李弘被立为太子,从他记事起他就知道,太子就是日后的皇帝,而他将是皇帝的弟弟,一个平安王爷而已。

23.

转眼二十多年过去了,大哥李弘死了,二哥李贤成为新太子。到这个时候,李显依然不认为自己能当皇帝,因为这时二哥李贤受到了交口称赞,二哥必定是日后的皇帝。

然而令李显没有想到的是,天有不测风云,二哥李贤居然被认定为“谋反”,太子之位便这样毫无征兆地传给了他。

都说机会只垂青有准备的头脑,对于太子之位,李显并无准备。终其一生,他都是一个得过且过的人,一个品质不坏、也没有多大追求的人。这样的人可以做一个好人,可以做一个平安王爷,就是做不了一个合格皇帝。

幸福的时光转瞬即逝,二十四岁的李显成为太子,二十七岁的他成为李唐王朝的皇帝,然而在皇帝宝座上屁股还没有坐热,就被母亲从皇帝之位上赶了下来,被赶下来时,距离他登基称帝还不到两个月。

24.

接下来便是体会人生的巨大落差,他一下子从人生的巅峰摔到最低谷。尽管他还有一个庐陵王的头衔,然而那个头衔只不过是一块遮羞布,他这个被废黜的皇帝,比囚犯好不了多少。

十四年的大好时光就这样无情逝去,就算他原本还有一点雄心壮志,现在已经都磨没了,此时的他已经认命,既然母亲让自己回京,那就听从她的安排,至于下一步会如何,只能走哪算哪,随遇而安了。

公元698年三月二十八日,李显回到了阔别十四年的洛阳,随后进入母亲寝宫,被藏在寝宫的帐后。

他在帐后听见一位官员进来与母亲谈话,内容是关于自己的。

来谈话的官员是狄仁杰,此时他还不知道李显已经回到洛阳,他还在为李显求情,恳请武则天在李显回来之后正式确定李显的接班人位置。说到动情处,狄仁杰声泪俱下,他既是为李显十四年的遭遇感慨,也是在为李氏皇族力争。

25.

说到最后,武则天也有些伤感,她走到帐子外面,把帐子一掀,对狄仁杰说道:“还卿储君!”

李显从帐子后面走了出来,狄仁杰的眼泪再一次流了下来。

狄仁杰快步走上前去,行君臣之礼,嘴里不断地向李显祝贺。李显在听闻刚才那一幕后,内心也感动不已,自己能有今天,便是拜狄仁杰这样的忠臣所赐。

几天后,狄仁杰给武则天上了一道奏疏:“太子还宫,百姓还不知道,这样不妥,应该让百姓知道太子还宫的消息。”

武则天准奏,让李显回到洛阳南门外,以隆重的礼仪迎接回宫。这样天下人都知道了,庐陵王回来了,而且是以隆重礼仪迎接回来的。

26.

李显回来了,有一个人却失落到了极点,这个人就是魏王武承嗣。

原本,他对自己的人生没有奢望,原本他还在岭南之地流放,没想到,爷爷原定的继承人贺兰敏之犯了事,自己这才有机会结束流放生活,回到洛阳的花花世界。

原本,他已经满足于继承爷爷的爵位,没想到姑姑武则天却开天辟地开创了新的王朝,这一下把他的心勾了起来,再也无法平复。

从姑姑于公元690年称帝开始,他就看到了继位的曙光:古往今来还没有一个皇帝将皇位传给异姓之人,自己这个亲侄子必定要排在第一顺位,有朝一日必定要继承姑姑的大统。

武承嗣开始对皇嗣之位望眼欲穿,这一望就是八年。这八年中,他知道武旦的皇嗣之位一直形同虚设,他受到的恩宠还不如自己,如果自己运作得当,绝对有希望成为真正的皇嗣。

他是这么想的,也是这么做的,而且苦苦努力了八年。

然而,八年之后的三月二十八日,他猛然发现,自己这八年的努力都化为乌有,庐陵王李显又回来了,自己的皇嗣之梦就此破灭。

27.杀青段

事实证明,武承嗣这个人确实心比天高。

这句成语的下一句话是,命比纸薄。

李显回到洛阳五个月后,心比天高的武承嗣带着遗憾离开了人世,只能到另一个世界继续做自己的皇嗣梦了。

在武承嗣死后不久,皇嗣武旦向武则天上表,坚决请求退位,将皇嗣之位让给哥哥李显。表奏上去后,武则天同意了。

公元698年九月十五日,武则天正式册立李显为皇太子,纠结八年的“传子还是传侄”终于尘埃落定,皇太子之位还是归到了之前的皇帝李显那里。

两天后,武则天任命皇太子李显为河北道元帅,征兵讨伐东突厥汗国。随后,让武则天五味杂陈的一幕出现了:全国老百姓听说李显挂帅之后,纷纷响应,没过多长时间,就集合起五万余人,而之前,每个月来投军的不足一千人,按照这个速度,凑齐五万人至少需要四年。

从这次征兵,武则天看到了天下的民心,她既欣慰,也充满了忧虑:自己这么多年苦心经营,最后能换来什么呢?

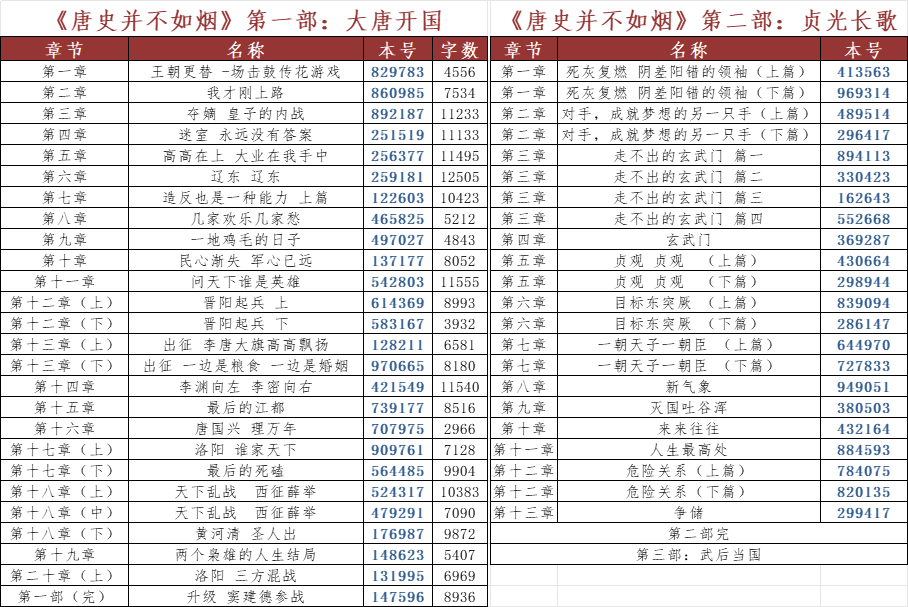

《唐史第3部 武后当国》第一章 二进宫 本号:745684

《唐史第3部 武后当国》第二章 废立 本号:224966

《唐史第3部 武后当国》第三章 清算 本号:281485

《唐史第3部 武后当国》第四章 新贵 本号:717286

《唐史第3部 武后当国》第五章 名将辈出的时代 上篇 本号:258972

《唐史第3部 武后当国》第五章 名将辈出的时代 下篇 本号:461785

《唐史第3部 武后当国》第六章 灭国高句丽 本号:237486

《唐史第3部 武后当国》第七章 危险关系 本号:195541

《唐史第3部 武后当国》第八章 母子之间 上篇 本号:179940

《唐史第3部 武后当国》第八章 母子之间 下篇 本号:174055

《唐史第3部 武后当国》第九章 仁慈与无能 本号:281208

《唐史第3部 武后当国》第十章 前奏 上篇 本号:119313

《唐史第3部 武后当国》第十章 前奏 下篇 本号:743353

《唐史第3部 武后当国》第十一章 改朝换代 本号:539513

《唐史第3部 武后当国》第十二章 酷吏的结局 本号:523912

《唐史第3部 武后当国》第十三章 女皇的面首 本号:471224