尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

文本共22段

魚阅精选:曲昌春以轻松风趣的笔法讲述唐朝历史,讲述武则天时期的历史风云。从宫中一名卑微的才人,到感业寺中的青灯黄卷,再到君临天下的一代女皇,如今只剩下了乾陵前的无字碑沉默伫立,功过是非,任人评说。

01.

提起大唐名将,很多人会想起李世民手下的李靖、李世绩、侯君集等人,也有很多人会想起玄宗朝的哥舒翰、郭子仪。其实唐高宗李治时期,也是一个名将辈出的时代。

对于封建王朝而言,最重要的就是两件事,一件是国内生产,一件是对外扩张。在李治和武则天的统治之下,两件大事一样没有耽误。

大唐国力没有因为长孙无忌等人的离开而停滞不前,相反一直保持着增长势头,为后来的开元盛世打下了基础。或许正应了那句话,地球离了谁都转,大唐政坛离了长孙无忌这棵常青树也照转不误。

天行有常,不为尧生,不为桀亡。

在唐朝国内正常运转的同时,对外征战翻开了新的一页,而在这一系列征战中也催生了诸多大唐名将。

这是一个名将辈出的时代。

苏定方

02.

提起苏定方,多数人感到陌生,他的名字没有李靖、李世绩响亮,也没有与他同时代的薛仁贵响亮,但他的历史功绩远在薛仁贵之上,论起来是可以与李靖、李世绩相提并论。

唐高宗李治时代的苏定方,已是一张老面孔,他的资格很老,老到可以追溯到隋朝末年。

出生于公元592年的苏定方成名于隋末天下大乱,不过他不是叛乱,而是自发组织乡亲与四处骚乱的流寇作战。

按照革命的观念,天下大乱时起义造反的都是好汉,实则不然:天下大乱之际,起事的人有一部分确实是过不下去了,有一部分则是纯粹希望天下大乱,进而趁火打劫。

当两部分人鱼龙混杂到一起,起事的性质很复杂。

二十出头的苏定方跟父亲苏邕yōng一起组织了数千名乡亲,团结起来抵御那些动机不纯的起事者,此时的苏定方是在保卫自己的家园,此时的他骁勇善战,胆气绝伦,每次征战,他第一个冲锋陷阵。

03.

父亲去世后,苏定方成为这支队伍的领袖,在他的带领下,进入苏定方家乡滋扰的流寇没有一个好下场:横行一时的张金称最终败在了苏定方的手下,苏定方亲手将其斩杀;名噪一时的杨公卿也不是苏定方的对手,他被苏定方打得满地找牙,还被苏定方狼撵兔子般追杀了二十余里,最终仅仅捡了一条命。

苏定方的战功在不断地积累,然而世道让他有些看不懂了,在保证家园不受侵犯的同时,他惊奇地发现,起事的人越来越多了。

难道这个王朝气数已尽?

后来苏定方遇到了一个人,这个人就是隋末农民起义的著名领袖窦建德。

此时的窦建德已经脱离了起事的低级趣味,转而以收服民心、夺取天下为己任。苏定方看到了曙光,他加入了窦建德的队伍,想跟着窦建德一起做大事。

如果没有李世民,或许窦建德的大业就成了,然而窦建德是不幸的,偏偏他遭遇了李世民。

虎牢关一战,窦建德兵败如山倒,自己被俘,余众纷纷散去,苏定方怏怏回到乡里。

不久,李渊忌惮于窦建德在河北的威望,竟然将窦建德公开处斩,这一下寒了窦建德旧部的心。

本已投降,为什么还要赶尽杀绝呢?

04.

窦建德旧部再次揭竿而起,以刘黑闼为首再次吹响了造反的号角,得到消息的苏定方再次看到了希望,火速归到刘黑闼的帐下。

起事持续了几年,最终还是失败了,苏定方向政府军投降后便重回乡里,在李渊的武德年间,他一直默默无闻。

时间走到了贞观年间,苏定方的生活出现了转机。

贞观四年,李靖率军出击东突厥,身为匡道府折冲的苏定方参加了这次战役。

匡道府折冲只是府兵制体系下的一个底层将领,三十八岁的苏定方熬到这一年,也不过是一个小小的折冲将。不过能够参加这次战役,苏定方也知足了,最起码他能够名正言顺地为国效力。

这一年二月,主帅李靖交给苏定方一个特殊的任务:率领二百骑兵充当全军的先锋!

沧海横流方显英雄本色,接受任务的苏定方没让李靖失望,他率领二百骑兵借着大雾掩护,向东突厥可汗颉利的大营逼去。离大营还有七里,雾散,图穷匕见,苏定方看到颉利的牙帐,颉利的护卫也看见了苏定方。

05.

电光火石一瞬间,苏定方率领二百骑兵冲杀过去,他们与颉利可汗已近在咫尺,最终还是差了一小步,颉利可汗骑着千里马跑了。

跑了颉利,却跑不了牙帐,苏定方左右冲杀,斩杀数百人,主帅李靖大军赶到,斩杀一万余人,俘虏十万余人。

不久,颉利可汗被唐军抓获,东突厥汗国就此灭亡。这次战役是主帅李靖一生辉煌的顶点,同时也是苏定方跻jī身名将的起点。

战后论功行赏,苏定方从折冲将升任左武侯中郎将。

成为中郎将的苏定方本以为自己将走上一条高速路,没想到等来的却是长达二十五年的原地踏步。从三十八岁到六十三岁,他居然像一根钉子一样,牢牢固定在中郎将的位置上。

这是为什么呢?

因为他是降将,而且降晚了。

翻开唐朝的史书不难发现,李靖、李世绩、秦琼、程咬金、尉迟敬德都是降将,他们在李世民手下都得到重用,而苏定方这个降将却没有受到李世民重用,原因便是他降晚了,位置已经被别人占满了。

生活就像挤地铁,只有占着座的人起身离开了,站着的人才有可能抢到一个座。

06.

在贞观年间,苏定方始终得不到重用,他的职位始终定格在中郎将上。

难道就这样在中郎将位置上终老吗?

永徽六年(公元665年),六十三岁的苏定方终于迎来了转机。这一年他由左武侯中郎将转任左卫勋一府中郎将,虽然还是中郎将,但转机就此来临。

这一年二月,皇帝李治命苏定方与营州都督程名振一起进攻高句丽,这次进攻只是一次小规模进攻,却从此开始了苏定方波澜壮阔的征战大戏。

进攻高句丽在三个月后取得了一场小胜,苏定方由此被李治认定为可用之将。一年后,六十四岁的苏定方迎来了一次飞越,他成为西征西突厥远征军的前锋总司令。

那么远征军的最高统帅是谁呢?说起来让人唏嘘,竟然是六十三岁的程知节,也就是民间津津乐道的三板斧程咬金。

07.

为什么李治会想起用程知节与苏定方这一对 双老组合 呢?

因为他已经无人可用。

名将如李靖、侯君集、秦琼、段志玄等人已经作古,李绩则因为统兵时间过久,为避免皇帝猜忌,在永徽初年意志坚定地交出兵权。

屈指算来,西征西突厥能用的也就是老将程知节和“新”老将苏定方。

将程知节派上前线,李治还有一个不可告人的目的,那就是为废后做最后的准备。在李治心中,对程知节还是很忌惮,虽然这名老将忠心可鉴,但是他的出身和职位太敏感了。论出身,程知节是秦王府旧将,他与长孙无忌的多年同事关系是李治所忌讳的;论职位,他是右屯卫大将军,手握一支禁军,如果长孙无忌和他联手,后果不堪设想。

为了以防万一,还是将程知节派上征战西突厥的前线,一为调虎离山,二为发挥余热。

08.

如果给老年的苏定方办一个颁奖礼,他一定会感谢两个人,第一个人是给予他充分信任的皇帝李治,第二个人就应该是西突厥可汗阿史那贺鲁。没有他的捣乱,或许苏定方这辈子就要平淡收场了。

阿史那贺鲁为何成为唐朝死敌呢?

这还要从贞观年间说起。

众所周知,东突厥、西突厥都是唐朝的心腹大患,在东突厥颉利可汗被生擒之后,西突厥便成了唐朝的心腹大患。

由于西突厥内部纷争不断,他们一直没能对唐朝构成太大威胁,贞观二十二年,时任西突厥亲王的阿史那贺鲁在走投无路的情况下向唐朝投降,被李世民委任为左骁卫将军。

后来唐朝发动了对龟兹qiū cí的进攻,阿史那贺鲁主动担任起唐朝进攻向导,此举赢得了李世民的信任,不久,阿史那贺鲁便被委任为泥伏沙钵罗亲王。

令李世民没想到的是,阿史那贺鲁其实不是忠顺的牧羊犬,而是一只翻脸不认主人的白眼狼。

09.

贞观二十三年,李世民逝世,身为左骁卫将军、瑶池都督的阿史那贺鲁动了心思,他想叛唐自立。得知消息的李治对阿史那贺鲁进行了一番紧急安抚,这番安抚的有效期为两年。

两年后,也就是永徽二年,喂不熟的阿史那贺鲁还是反了,自立为沙钵罗可汗,从此他不再是唐朝左骁卫将军、瑶池都督,摇身一变成为西突厥的大可汗。

从前的下属,今日的死敌。

唐朝与西突厥再次进入战争状态,对于西突厥的打击,一波接着一波。

第一波攻击由左武卫大将军梁建方、右骁卫大将军契qì 苾bì何力执行,这一波的战果是斩杀西突厥九千人。

第二波进攻便是由右屯卫大将军程知节和苏定方共同执行。

10.

当六十四岁的苏定方与六十三岁的程知节一起出发远征西突厥时,他们不会想到,这次远征,两人得到的结果竟然有天壤之别。

西征大军一路下来比较顺利,公元656年八月,程知节大军斩杀西突厥三万余人。

四个月后,程知节的大军再次与西突厥的两万骑兵遭遇,双方交战进入胶着状态。前锋总司令苏定方带领五百骑兵与程知节大军保持着十余里距离,他们有特殊任务。

远处沙尘四起,西突厥两万余人的骑兵增援而至,不出意外的话,他们将与之前的两万骑兵对程知节大军形成包夹之势,形势万分紧急。

苏定方吹响了进攻号角,他率领本部骑兵,绕过一道小岭,如同从天而降一般冲击西突厥骑兵的侧翼,他们的出现让西突厥骑兵大出意料。

原本他们以为只有程知节一支孤军,怎么又来了一支?看来唐军早有准备。

猝不及防的西突厥骑兵乱了阵脚,乱哄哄地向后退去,苏定方和他的五百骑兵却来了精神,连追二十余里,以五百人杀敌一千五百人,顺带截获两千匹战马,至于死马、甲仗更是漫山遍野。

不出手则已,一出手就是奇迹。

11.

令苏定方没有想到的是,这次大捷居然让大军副统帅王文度起了忌妒之心,本来宜将剩勇追穷寇,王文度却给出了两字:不追!

为什么?

王文度对程知节说道:“虽然大胜西突厥人,但我们也有损伤,如果冒险追击的话,胜负难料。不如我们结成方阵,把辎重放在方阵中央,人马都披上重甲在四周围护,遇到敌人就以方阵对抗,遇不到的话,就这么向前推进!”

运动战变成阵地战。

身为大军统帅的程知节没有反对,他居然听从了王文度的安排,主帅居然听副帅的?为什么?

因为王文度说,他有皇帝口谕。

皇帝口谕说,程知节恃勇轻敌,容易犯错,军中大事还是由王文度节制。

口谕是真的吗?

王文度自称是真的,程知节也相信是真的,因为他早就看透了李治布下的棋局:远征并不指望你立功,而是防止你留在长安生事!

程知节的血还是热的,但心已经冷了。

12.

远征大军结成了一个奇怪的方阵,人马都披上重甲,缓缓地向前蠕动,造成的结果是,马累死了不少,人消瘦了很多。身为前锋总司令的苏定方看不下去了,戎马一生的程知节怎么能犯这种低级错误呢?

苏定方对程知节说:“我们出征是为了讨贼,现在却摆出防守的架势,弄得马饿兵疲,逢贼即败。胆小懦弱到这个地步,还能立什么功?你是主帅,军中的事你说了不算,副帅却说了算,这不合情理。还是先把王文度关起来,然后飞表上奏皇上,把事说清楚!”

程知节摇了摇头,忍不住叹息一声,苏定方说的在情在理,程知节并非不知。然而他已经看透了李治设下的局,如果按照苏定方说的去做,到头来,死路一条。

既然皇帝要拿远征开玩笑,那我们就跟着一起笑吧!

诡异的方阵还在继续,唐军已经人困马乏,他们逶迤来到恒笃城。在恒笃城下,他们遇到了一群胡人,胡人看到唐军阵势,马上向唐军投降。

副统帅王文度又说话了:“这些胡人啊,等我们回军之后,他们肯定又成了贼寇,不如现在就把他们杀了,然后把他们的财产分了!”

苏定方简直不敢相信自己的耳朵,怒冲冲地向王文度说道:“如此一来,跟贼有什么区别?我们还出来讨什么贼!”

13.

王文度没有理会苏定方,一声令下,胡人成了刀下之鬼,他们的财产被分成了数份,其中有一份是留给苏定方的。

“我不要,谁爱要谁要!”苏定方拂袖而去。

班师回朝之后,远征军三位主要将领的境遇是天壤之别。

苏定方因战功卓著,深受李治赏识,从此成为李治手下不可或缺的重将。

王文度因假传圣旨,按律当斩,但皇帝慈悲为怀,仅给予开除官职的处分。然而这次开除,只是作秀,数年后王文度再次被起用为熊津都督,前往百济,安抚百济亡国军民,只可惜刚渡过海,就告病逝。

从王文度所受的处分来看,王文度并没有假传圣旨,而是忠实执行了李治的圣旨,他们联手给程知节做了一个局。

被做进局的程知节因“逗留不前,贻误战机”,被判处死刑,后罪减一等,开除官职。

后来,程知节被委任为岐州刺史,然身未动,心已远,程知节去意已决。

不久,程知节的退休报告批复了下来,从此程知节退出了唐朝的政治舞台。

九年后,程知节在家中病逝,享年七十二岁。

第二次西征之后,苏定方成为独当一面的唐朝主将。与他一起成为主将的还有一位名将,这个人就是与他同时代的薛仁贵。

14.

相比于苏定方的大器晚成,薛仁贵的成名算早的。成名那年,他三十一岁。

贞观十九年,李世民发动远征高句丽之战,平民薛仁贵主动找到将军张士贵请战,平民薛仁贵就变成了士兵薛仁贵。

其实在从军之前,薛仁贵已经穷困潦倒到了极点,尽管他是北魏名将薛安都的后人,但到他父亲那一辈,家里的日子已经很惨淡了,到了他这一辈,日子更加惨淡。

百无聊赖的薛仁贵成天琢磨着如何改变自己的命运,他甚至想到了搬迁祖坟给自己转运。这时妻子说了一句话,点醒了薛仁贵:“皇上将要远征高句丽,你有一身的本领为什么不去从军?”

一语惊醒梦中人。

薛仁贵从军之后跟随大军来到了辽东,不久就在一场遭遇战中一战成名。

大军前往安市城的途中,郎将刘君昂遭到一股高句丽士兵袭击。情况万分紧急,这时救世主出现了,一个叫作薛仁贵的小兵。

只见薛仁贵手握长戟,纵马直前,冲着领头的敌将直撞过去,手起戟落,敌将被薛仁贵斩于马下。

薛仁贵抬手割下敌将的首级,挂到了战马脖子上,然后拨马向剩余的高句丽士兵冲了过去,一下子吓破了敌兵的胆。剩下的高句丽兵能跑的都跑了,不能跑的都降了,小兵薛仁贵手刃敌将,救出本方郎将,由此一战知名。

15.

几天后,薛仁贵这个名字传遍了整个远征大军。

贞观十九年六月二十二日,唐军向高句丽军发起总攻,天公不作美,电闪雷鸣,雷雨交加。

对于薛仁贵来说,他这一生都要感谢这场雷阵雨。

为了让自己引起皇帝李世民的注意,薛仁贵偷偷换了一身衣服,在冲锋号角吹响之前,他换上了一身白衣。在电闪雷鸣的雷阵雨中,白衣白袍的薛仁贵手持长戟,腰背良弓,大声呼号着向高句丽阵营杀去。

薛仁贵长戟挥舞,势不可当,所到之处敌兵纷纷退去,他一个人居然打开了一个缺口,身后的唐军跟随着呼啸而上。

漫天风雨中,一个白衣白袍的人挥舞着长戟,多么好的一道风景!

风景被很多人看在眼里,其中包括御驾亲征的李世民。

白袍小将是谁?有人告诉李世民说,这个人叫薛礼,别名薛仁贵。

李世民将薛仁贵这个名字记在了心里。

战后,李世民召见了薛仁贵,火线提拔他为游击将军,品级从五品,相当于副局级。

雨前,薛仁贵还是小兵,雨后,薛小兵已经不再是薛小兵,而是薛将军。

16.

班师回朝路上,李世民又跟薛仁贵说了一句话,这句话让薛仁贵感动得泪流满面。

李世民语重心长地对薛仁贵说(注意,按照《艺术人生》的模式,钢琴声该起了):“我手下的将领们都年迈了,我一直在寻找能够替代他们的人。这次远征得到了辽东并不让我欣慰,让我最欣慰的是,得到了你!”

一辈子,一句话,足矣!

在李世民的安排下,薛仁贵留在长安,担任右领军郎将。九年后,他又用自己的举动,赢得了新皇帝李治的心。

永徽五年闰五月三日夜,大雨倾盆,山洪爆发,凶猛的洪水涌向万年宫的玄武门,一时间,守门士兵四处逃生,薛仁贵却定在原地,没有走。

皇帝李治正在万年宫的寝宫中熟睡。

薛仁贵大喝一声:“哪有天子遭难,皇家卫士却怕死四散逃窜的!”

薛仁贵奋力登上玄武门上的横梁,扯着嗓子向皇帝呼号报警。熟睡的李治被惊醒后,慌乱地跑到地势高处躲避,而就在李治转移后不久,他的寝宫即被淹没。

事后,李治派人对薛仁贵说了一句话:“赖得卿呼,方免沦溺,始知有忠臣也!”

一句话,没有你,皇帝就到水里喂王八了。

17.

为了表示对薛仁贵的感谢,李治钦赐薛仁贵御马一匹,从此之后,卿就是朕的宝马良驹。

三年后,在苏定方即将对西突厥发起第三次远征之际,薛仁贵给皇帝李治上了一封奏疏:

西突厥泥孰部落酋长向来不服阿史那贺鲁,为此阿史那贺鲁发兵攻打泥孰部,并俘虏了酋长的妻子儿女。此次我军远征西突厥攻打其各部落,如果俘虏了泥孰部酋长的妻子儿女,不妨把他们送还给泥孰部酋长,这样泥孰部就会感受到大唐的恩德,百姓也会知道阿史那贺鲁是贼,一定会愿意为大唐牺牲,全力以赴。

攻城为下,攻心为上,三国时马谡sù的建议,就这样被薛仁贵移植到了西突厥身上。

李治看罢,心中颇多感慨,看来薛仁贵确实不是一个凡人,在将来某一天,这个人将派上大用场。

18.

显庆二年(公元657年),六十五岁的苏定方迎来了一场巅峰之战,他率领唐军对西突厥进行了第三次远征。在现在中亚额尔齐斯河,苏定方与阿史那贺鲁不期而遇。

阿史那贺鲁率领十姓部落联军共计十万人,苏定方率领远征军以及回纥部落军总计一万余人。

敌我兵力比,十比一,平均十个西突厥士兵对付一个唐兵,这仗还用打吗?

阿史那贺鲁没有把苏定方的一万人放在眼里,在他看来,只需要一次冲锋,唐军就会土崩瓦解,他一挥手,十万联军向唐军逼了过去。

苏定方不慌不忙,他指挥唐军按部就班地布好了阵势:步兵列阵于平地的南端,长矛插地,密密麻麻排列,矛尖一律对外;骑兵列阵于平地的北端,由苏定方亲自率领。

阿史那贺鲁没见识过长矛阵,他没有把苏定方的长矛阵放在眼里,便驱动西突厥骑兵向唐军的长矛阵冲来。

第一次冲锋,失败了。

第二次冲锋,失败了。

第三次冲锋,还是失败了。

阿史那贺鲁这才意识到,苏定方的长矛阵不是摆设,那矛尖是真扎人。

19.

就在阿史那贺鲁开动脑筋想对策时,他发现苏定方的长矛阵打开了一条大大的口子。阿史那贺鲁还没有看明白时,苏定方的骑兵部队已经向阿史那贺鲁发起了猛烈的进攻。

双方已经不在同一条起跑线上,阿史那贺鲁三次冲锋失败,士气低落,阵型涣散,苏定方的骑兵部队已等待多时,此时已经压抑不住冲杀的心。

苏定方率领骑兵对阿史那贺鲁冲杀,阿史那贺鲁兵败如山倒,被苏定方足足追杀了三十里,连斩带俘虏总计一万余人。

第二天,苏定方整顿部队,继续追击。这时他发现,阿史那贺鲁的十姓部落联军已经联不起来了,十姓联军开始向唐军投降。

西部五姓部落在五位防区司令的带领下向苏定方投降,东部五姓部落则向忠于唐朝的阿史那步真 投降,总之十姓部落不再给阿史那贺鲁打工,阿史那贺鲁从十万兵马元帅,成了孤家寡人。

人心散了,阿史那贺鲁只能单枪匹马逃命,令他欣慰的是,还有几百个忠于他的骑兵,还不算真正的孤家寡人。

20.

如果按照以前的远征标准,到此时苏定方可以宣布得胜回朝了,然而他并不准备收手,他还要继续追杀下去。

苏定方兵分两路,一路继续追杀阿史那贺鲁,一路由自己带领,按原计划向前推进,沿途收服西突厥的各部落。

天公再次不作美,下起了漫天大雪,平地雪深竟然达到两尺。

下雪了,别追了,等天好了再追吧!

苏定方摇了摇头,不,越是下雪,越要追,等天晴了,他早就跑远了。

漫天飞雪中,苏定方率领着自己这一路大军踏雪而行,不断推进,日夜不停,一直挺进到博尔塔拉河,这里距离阿史那贺鲁的大营还有二百里,那里有阿史那贺鲁最后的家当。

苏定方整顿队伍,列阵出发,阿史那贺鲁还陶醉于大雪之中。他以为苏定方一定不会在冰天雪地里出兵,所以他不作防备,而是享受生活,率领人马在雪地上打猎。

出其不意,攻其不备,阿史那贺鲁一定没有读过中原的兵法,他不知道中原兵法如此玄妙,也不知道那个叫苏定方的人竟然如此执着。

等到苏定方如同神兵天降一般现身时,阿史那贺鲁傻眼了,赶忙催动马匹开始逃命。

21.

这次长途奔袭让阿史那贺鲁赔大发了,除了把儿子和女婿带出来了,剩下的什么都没带出来,只能两手空空奔向石国(今乌兹别克斯坦首都塔什干),但愿那里能有他的藏身之所。

到了这时,苏定方倒不着急了,他一边命令副将萧嗣业继续追赶,一边在西突厥境内进行安抚,迅速恢复当地的社会秩序。

安抚得差不多了,苏定方班师回朝,还剩下点儿收尾工作,就让萧嗣业完成吧。

如同丧家之犬的阿史那贺鲁一路跑到了石国西北的苏咄城,人困马乏,筋疲力尽,即便人挺得住,马已经挺不住了。

还是到苏咄城里买几匹马吧!

如果阿史那贺鲁能够预知未来,估计他宁愿自己步行累死,也会放弃这次买马计划。

苏咄城外,阿史那贺鲁见到了城主伊沮贵族,伊沮贵族不仅给阿史那贺鲁带来了酒肉,还盛情邀请他进城休整。

本来阿史那贺鲁还保持警惕,可架不住城主的热情,还是跟着城主进了苏咄城。

接下来,关门,放狗!

等到苏定方的副将萧嗣业到达石国时,阿史那贺鲁已经在那里“等待”多时了,苏咄城主将他捆成了粽子然后送到了这里,是死是活,全听唐朝发落。

萧嗣业笑纳了石国的礼物,押送着阿史那贺鲁回到了长安,阿史那贺鲁的西突厥就此灭国。

22.杀青段

需要说明的是,东突厥、西突厥这些国家其实是松散的联邦体制,我们所说的灭国指的是突厥大可汗的王庭被捣毁,上层政府被推翻,而其加盟的各部落其实受影响不大,所不同的是,以前听命于大可汗,从此之后,要听命于唐朝委任的新可汗。

这一年十二月十一日,李治将西突厥原来的土地一分为二,分设两个都护府,一个位于今天咸海及伊塞克湖之间,一个位于今天巴尔喀什湖与伊犁河之间,两个都护府都督分别由效忠于唐朝的阿史那弥射和阿史那步真担任。

阿史那贺鲁那个与唐朝作对的西突厥汗国消失了,取而代之的是两个忠于唐朝的都护府,这是苏定方写进史册的第一项重大功绩,后面还有两个。

一年后,阿史那贺鲁被押往长安,李治在李世民的昭陵举行了盛大的献俘仪式,鉴于阿史那贺鲁有悔过表现,李治饶其不死,于长安城内安置。

不久之后,阿史那贺鲁还是死了,憋屈死了。

在他死后,他被李治安葬,墓的邻居是东突厥颉利可汗阿史那咄苾,也是憋屈死的。

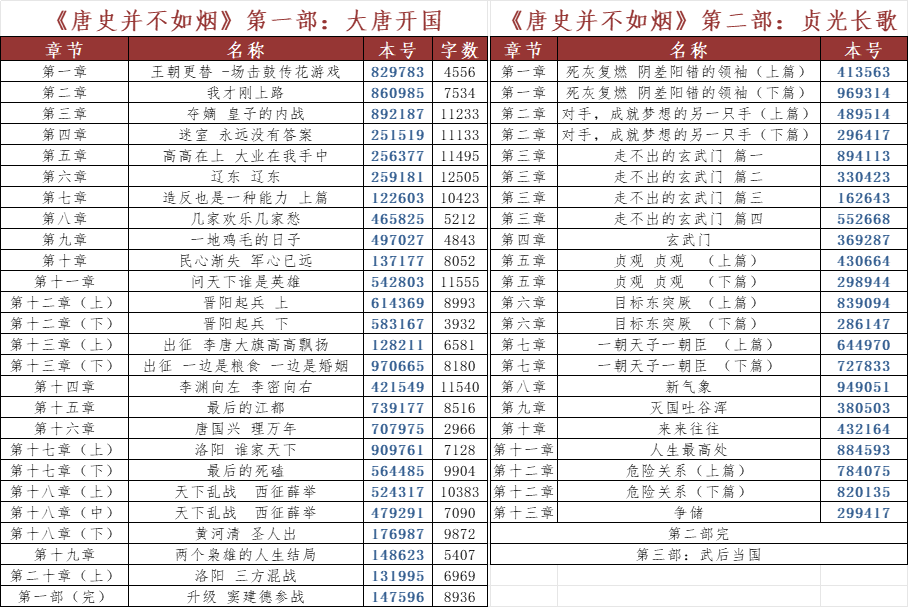

《唐史第3部 武后当国》第一章 二进宫 本号:745684

《唐史第3部 武后当国》第二章 废立 本号:224966

《唐史第3部 武后当国》第三章 清算 本号:281485

《唐史第3部 武后当国》第四章 新贵 本号:717286

《唐史第3部 武后当国》第五章 名将辈出的时代 上篇 本号:258972

《唐史第3部 武后当国》第五章 名将辈出的时代 下篇 本号:461785

《唐史第3部 武后当国》第六章 灭国高句丽 本号:237486

《唐史第3部 武后当国》第七章 危险关系 本号:195541

《唐史第3部 武后当国》第八章 母子之间 上篇 本号:179940