底层逻辑16如何做好时间管理

事物间的共同点,就是底层逻辑。只有不同之中的相同之处、变化背后不变的东西,才是底层逻辑。只有底层逻辑,在我们面临环境变化时,才能被应用到新的变化中,从而产生适应新环境的方法论。

本篇共16段,仅供读文练习,如侵联删。

1.

总有同学问我:“润总,你一年要讲100多天课,要给企业做咨询,要写得到的付费课程,要每日更新公众号,还要运营付费社群进化岛,居然还有时间一年出国玩两次,你怎么能在一年之内做这么多事情?你到底是如何管理时间的?”

下面,我就来聊一聊时间管理的问题。

2.

时间的颗粒度

2016年12月,网络上流传着一张王健林的行程表。这位62岁的中国首富,早上4点起床健身,然后飞行6000千米,出现在两个国家、三个城市,最终,晚上7点赶回办公室,继续加班。

看到这张行程表,网友们纷纷表示:受到了10000点的伤害。有人说:“最可怕的事情看来真的是比我成功N倍的人,居然惨无人道地比我更努力!”还有人说:“这世界,到底还给不给我们这些年轻人机会啊!”

这其实一点都不奇怪。

有不少成功人士的努力程度,是很多常人无法想象甚至都不愿想象的。我在朋友圈里写道:“外企高管们,很多远不到首富级别的同志们,都是这样的……”

3.

而我从这张行程表里看到的,是另一样东西:职业化。

看一个人的时间颗粒度,可以看出他的职业化程度。

那么,什么是时间颗粒度?时间颗粒度,就是一个人安排时间的基本单位。

根据行程表,王健林的时间颗粒度很细,大约是15分钟。和省领导会见很重要?那就安排15分钟。

另一个把时间切成颗粒的人,是全球首富比尔·盖茨。据英国《每日电讯报》专栏作家玛丽·里德尔(Mary Riddell)说,盖茨的行程表和美国总统类似,5分钟是基本时间颗粒度,而一些短会,乃至与人握手,则按秒数安排。这哪里是把时间切成颗粒啊,这简直是把时间碾成粉末!

4.

你不要觉得夸张,这个“按秒数安排”,我是亲眼见过的。

2003年,比尔·盖茨到访中国,在北京香格里拉酒店参加一些重要会面。

微软中国的同事们为了他的到来,一遍又一遍地测量从电梯口到会议室门口要走多少步,要花费几秒钟。我当时就在现场,亲眼所见每个会议室都坐着一位等着他握手、签字的重要客人。盖茨来了之后,依次进入每个房间,握手、签字、拍照、离开,几乎分秒不差。

每个人,都有自己的时间颗粒度。王健林的是15分钟,盖茨的是5分钟,而大部分人的是1小时、半天甚至1天。

恪守时间,是职业化的最基本要求。

5.

为什么很多人不守时?是因为他们的时间颗粒度过于粗犷。

有一次,央视的一位主持人采访王健林,不小心迟到了3分钟,结果王健林当着她的面,坐上车绝尘而去。这位主持人感慨说:一分钟不等,一点脸不给,老王就是霸气。

其实不是老王霸气,只是时间颗粒度是1小时的她,无法理解对一个时间颗粒度是15分钟的人来说,3分钟意味着什么。

衡量一个人在商业世界中是否职业化,恪守时间是一项最基本的要求。

如果你理解了“时间颗粒度”的概念,就会明白,恪守时间就是理解并尊重别人的时间颗粒度。

6.

第一,理解别人的时间颗粒度。

理解,是尊重的前提。

让时间颗粒度为1小时的人去评价一个时间颗粒度为15分钟的人的行为方式,他可能会说:“至于吗?耍什么大牌啊?”

时间颗粒度为1天的人,喜欢说:“你到北京了啊?那怎么不顺便绕到天津来看我一下啊?”

时间颗粒度为半天的人,喜欢说:“你下午在办公室吗?我过来找你聊聊天。”

时间颗粒度为1小时的人,喜欢说:“路上堵疯了,我还有一会儿就到,你等我一下啊。”

时间颗粒度为半小时的人,喜欢说:“这事微信里说不清楚,我给你打电话吧。”

这些话都没错。

但是如果别人不去天津看你、拒绝你的临时到访、不谅解你的迟到,或者不接你的电话,你要理解,那只是因为他的时间颗粒度和你的不同。

7.

第二,细化自己的时间颗粒度。

首先你要检查一下自己的时间颗粒度。怎么检查?看看你约人开会,一般约多长时间。如果一约就是半天的会,那你的时间颗粒度就是半天。如果你的会都是以小时为单位的,那你的时间颗粒度就是1小时。

如果你的时间颗粒度是2小时,也不用自责。随着你越来越成功,时间越来越值钱,你的时间颗粒度一定会变得越来越细。这是自然而然的,不用强求。

但是,在和别人打交道的时候,更具职业素养的商业人士,会懂得至少以30分钟为单位安排时间,以1分钟为单位信守时间。

这就是职业化。

8.

第三,善用日历管理时间颗粒度。

现在的电脑、手机都自带日历工具,我建议你把所有行程安排都放入日历中,而不是大脑中,然后利用工具管理越来越细的时间颗粒度。关于工具,我个人比较喜欢用微软的Outlook,你也可以用手机自带的其他工具。

9.

时间管理三层次

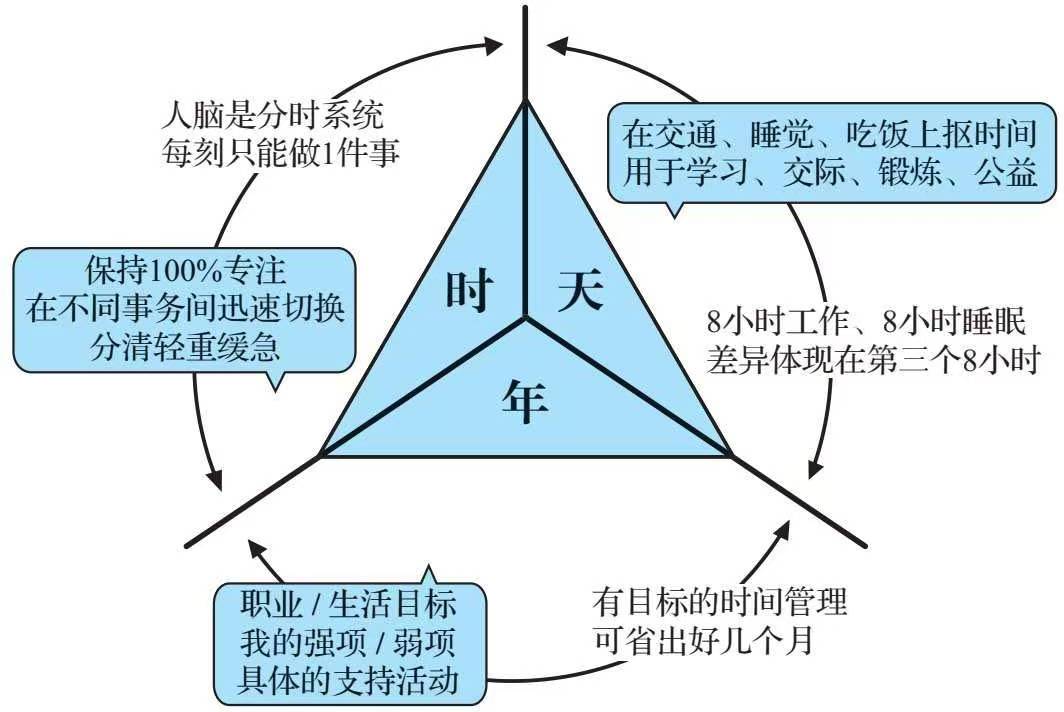

要做好时间管理,还可以对时间进行分层次管理。我曾经提出了以年为单位、以天为单位和以小时为单位的三个层次的时间管理。

第一个层次是以年为单位的时间管理。

每年1月,我都会制订新一年的行动计划,并且审视去年的实施情况。这个计划包括:

(1)职业/生活目标;

(2)我的强项/弱项;

(3)具体的支持活动。

只有制订了一年的计划,我才知道有朋友叫我去唱歌的时候是不是该拒绝,我才知道晚上是不是应该放弃看《康熙来了》而研读逻辑,我才知道要定期在当当上买书,终身学习。以年为单位的“有目标的”时间管理,帮我省下来的是若干月的时间。

10.

第二个层次是以天为单位的时间管理。

上帝公平地给了每个人每天3个8小时。第一个8小时,大家都在工作,第二个8小时,大家都在睡觉。人与人的区别都是第三个8小时创造出来的。

如果你每天花3个小时上下班、2个小时吃早中晚饭、1个小时看电视,那你自由支配的时间就只剩2个小时了。你可能会非常节省地用它来陪女朋友看电影,或者健身、唱歌、打打游戏。但是如果你能从交通、睡觉、吃饭上分别省出一些时间并把它们花在学习上,你的学习进步速度将是惊人的。如果你把这些时间花在拓展交际、锻炼身体、参加公益上,你的人脉增长速度也将是惊人的。

11.

第三个层次是以小时为单位的时间管理。

人类和CPU一样都是分时系统,只不过芯片每秒分成上亿份,人类一小时分成四五份。

每一个时刻我们只能做一件事情,如果被打断再转回来的时候,就会有一定的时间被浪费在回忆刚刚在做什么、做到哪里。所以,我们需要锻炼在不同事务之间迅速切换的本领,这样就会更加有效地利用每一个小时的时间,在每一个时间段里做到100%的专注。这需要我们借助工具,把事情分为“轻重缓急”,然后按照规律去依次处理。

如果你不能以年的方式来管理时间,那么白白浪费掉的时间就会让以天、以小时为单位的时间管理变得毫无意义。如果你不能在每一天、每一个小时上有所节省,那么每年的时间也无法真正得到管理。这三种层次是缺一不可的。

12.

时间管理是一种习惯

一位朋友听完我的时间管理理论后,皱着眉头说:“如果每个人都这样来管理时间,生活还有什么乐趣?”

这不是第一次有人来问我这样的问题,所以我很自然地给了他回答:我们来做一个实验,请把你的双手十指交叉,紧紧地握在一起,不要松手。现在来看一看,哪只手的拇指在最上面?右手还是左手?紧接着,请你的几位同事也照做一遍。咦?他们中有人与你不同!那么,让我们来改变一下,试着故意让另一只手的拇指在上呢?怎么这么别扭?这么别扭的事情,怎么他就做得那么自然呢?我做得那么自然的事情,怎么他就那么别扭呢?

是的,这就叫“习惯”。习惯,就是别人做起来那么别扭的事情,你可以做得非常自然。

13.

你要去夏威夷旅行,这是一个非常难得的机会,你会怎么安排这五天的旅程呢?你有两个选择:

(1)制定一个详细的日程表,列出每天早上去哪里、中午在哪里吃饭、下午去哪里。仔细审视,保证不会漏掉任何一个重要的景点,然后再出发。

(2)不制定任何日程表,只管带足胶卷,五天随性游玩,到喜欢的地方就多待一段时间,甚至住下来,到不喜欢的地方就立刻走。精心计划反而会破坏游玩的心情。

你肯定会说:“这还用说?当然是……”不急,问问你身边的其他五位朋友,你会惊叹:“怎么?他居然会喜欢这样旅游?太不可思议了!”

是的,在别人看来那么不可理解的行为,你却认为理所当然,这就是性格所致。

14.

我刚学自行车的时候,不知道摔了多少跤。当时就很感慨:发明自行车的人不简单,第一个学会骑自行车的人更不简单。

但是,学会之后,我每天骑车上下学,到家时经常会有这样的感觉:咦,我是怎么到家的?完全不记得了!

骑车,已经成了一种习惯。当年痛苦学车的时候,觉得是车在骑我。当成为习惯之后,才是我在骑车。开车同理。有朋友说:“你开手动挡的车,很痛苦吧?”我说:“哪里,你不提醒我,我完全不记得我的右手在换挡,已经习惯了,一点都不痛苦。”

当我们把时间管理作为一项规则来遵守时,毫无乐趣可言,甚至感觉很痛苦,认为是时间在管理我们。但是,在时间管理成为习惯之后,一切就变得自然而然,这时才是我们在管理时间。

15.

这和乐趣无关。觉得毫无乐趣,是因为那不是你的方式,不是你的习惯,不是你的性格。滔滔不绝的人觉得不善言辞的人无趣,不善言辞的人觉得滔滔不绝的人聒噪;精心计划的人觉得浪漫、随意的人不严谨,浪漫、随意的人觉得精心计划的人不灵活。这些都是一个道理。习惯不会让人痛苦,养成习惯的过程才会让人痛苦。

史蒂芬·柯维说过:“想法产生行动,行动养成习惯,习惯变成性格,性格决定命运。”我们需要养成一些重要的习惯,接下来的,就交给命运了。至于应该养成什么样的习惯,以什么样的状态生活,是你自己的选择,不应该由别人决定。最关键的是,只要你享受其中,高兴就好。

16.杀青段

小提示

时间颗粒度,就是一个人管理时间的基本单位。

有人的时间颗粒度是半天,比如退休老人;有人的时间颗粒度是15分钟,比如王健林;有人的时间颗粒度是5分钟,比如比尔·盖茨。

在商业世界中,拥有受人尊敬的职业化素养——恪守时间,是一项非常基本的要求。而恪守时间的本质,就是理解并尊重别人的时间颗粒度。

除此之外,我们还根据时间管理的三个层次,把事情分为“轻重缓急”,然后按照规律去依次处理。如果你不能在每一个小时上有所节省,那么每年的时间也无法真正得到管理。

时间管理,最重要的不是如何从17分钟里省出17秒,而是判断这17分钟值不值得用于做某事,以及如何用17分钟省出17个小时。

底层逻辑系列

01 一个人心中 应该有三种对错观 162839

02 人性、道德和法律 400685

03 人生的三层智慧:博弈、定力、选择 842371

04 公理体系与逻辑推演 170501

05 如何防止“注射式洗脑” 382003

06 普通和优秀的差距 在于解决问题的方式不同 516527

07 如何快速洞察本质 852837

08 流程 制度与系统 566134

09 逻辑思维与逻辑闭环 685057

10 复利思维 211142

11 概率思维 111651

12 数学思维 703462

13 系统思维 572769

14 人生商业模式 582485

15 把工作当成玩 805757