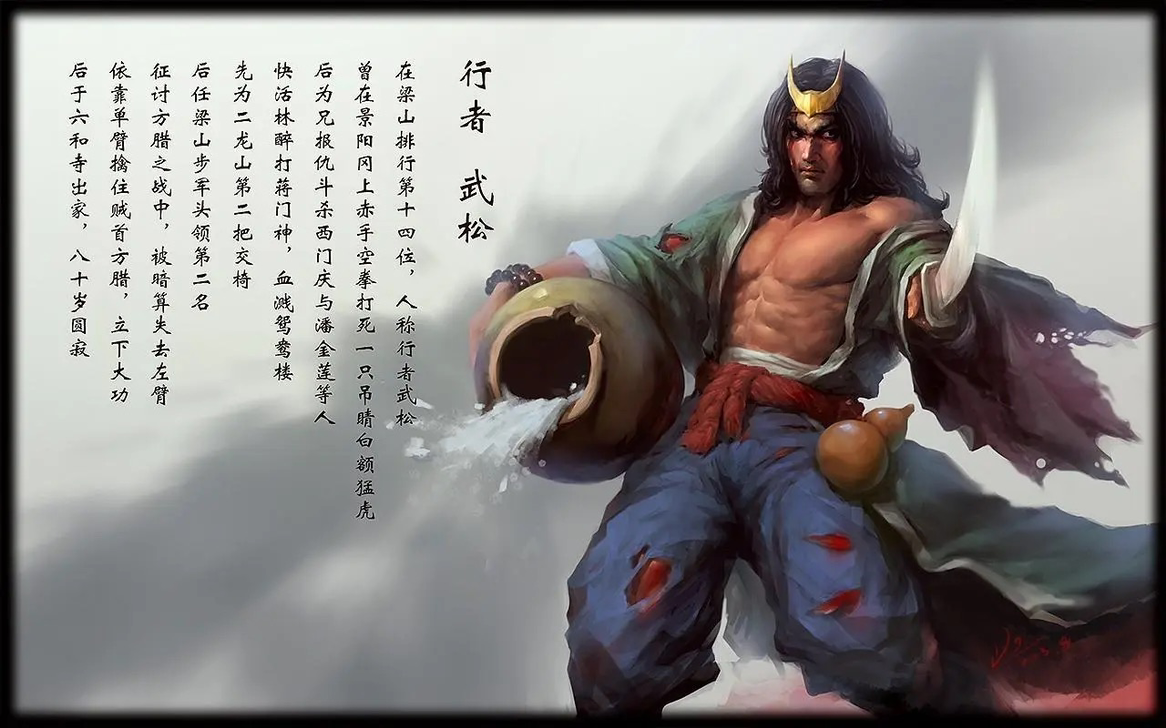

复仇之刀

尖刀划过一道寒光,结果了潘金莲,整个世界安静了。潘金莲的怨,潘金莲的恨,潘金莲的恶,潘金莲的罪,一切都了结了。

正义缺失,以暴制暴

上回讲到,知县不准武松告状。而武松也毫不纠缠。

把何九叔和郓哥带到自己房间,让他们等等他,他去便来。

走之前,他把知县回出来的银子和骨殖,再付与何九叔收下了。

这二者是证据,既然官府不要,他也不要。

他不再依靠法律,何必要什么证据。

但有一件东西他要,并且时时带在身边。

那就是刀。

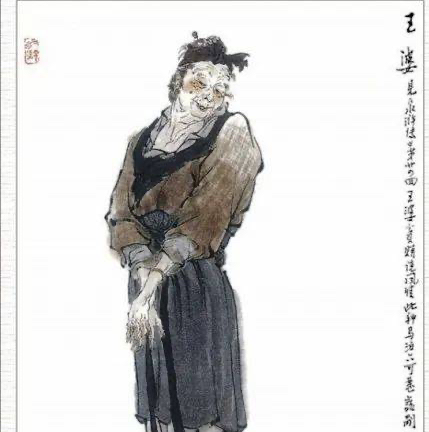

潘金莲生活在社会的底层,社会强加给她一桩不幸的婚姻,无论是道德、风俗还是法律,都不会给她支持。她哀哀无告。要不,接受命运;要不,只能用非法手段改变自己命运。于是,她使用砒霜。

武松要为兄报仇,要为被害死的兄长讨还公道,无论是行政,还是法律,也都不会给他主持公道。要不,忍下这口气,让死者沉冤莫雪,让罪犯逍遥法外;要不,也只能用非法手段实现正义。于是,他使用刀子。

潘金莲的砒霜、武松的刀,是他们犯罪的罪证,更是社会不公、法律渎职的罪证。

培根认为,就对法律的破坏程度而言,对犯罪的报复,胜过犯罪本身,因为“犯罪是破坏法律,复仇是对法律取而代之”。

非常遗憾的是,这种清晰而理性的认识,在中国古代法律理论中很是缺乏。恰恰相反,我们的传统文化倾向于肯定复仇。复仇事件时时发生,总能赢得喝彩,到处传扬。复仇人物常常出现,总能得到同情,甚至歌颂。

也就是说,在古代中国,文化肯定复仇,文学歌颂复仇。《水浒》就是歌颂复仇之作。

实际上,在中国古代文学作品中,大量的对复仇事件津津乐道的描写,对复仇人物热烈的情感倾注,其中隐藏着一个极深刻的社会心理,那就是:全社会对封建法律的不信任,并通过文学作品表现出来。

文学违背法律,是中国古代文学的一个普遍现象。当法律不能主持正义时,代表着社会良心的文学必然表现出对法律的失望和鄙视。

武松的故事,就是一个典型。潘金莲谋杀亲夫,破坏法律。但是,当法律不能及时有效地制止或惩罚这种对法律的破坏时,结果只有两个:

第一,人们不再寄希望于法律,不再信任法律,从而也就不会遵守和自觉维护法律。

第二,个别的强梁会自行解决问题,用个人复仇来讨得被侵犯的公道。此时,正如培根所说,法律就已经被彻底取而代之,这是对法律的更大的破坏。而且,这样的破坏,还获得了道德的赞许。

礼数周到,冷酷宰人

我们就来看看,一柄小小的刀子,闪烁的刀光中,社会如何通过非法的方式,实现它的正义。

武松带了三两个土兵,离了县衙,将了砚瓦笔墨,还有那把尖长柄短背厚刃薄的刀子。叫两个土兵买了些鸡鸭鱼肉和果品之类,来到家中。

带着笔墨纸砚干什么呢?

武松对潘金莲道:“明日是亡兄断七。……我今日特地来把杯酒,替嫂嫂相谢众邻。”唤土兵先去灵床子前,明晃晃地点起两支蜡烛,焚起一炉香,列下一陌纸钱,把祭物去灵前摆了,堆盘满宴,铺下酒食果品之类。叫一个土兵后面烫酒,两个土兵门前安排桌凳,又有两个前后把门。

为什么还要把门的?

安排好,武松便叫:“嫂嫂来待客,我去请来。”武松请到四家邻舍并王婆。在请这些邻居时,武松非常谦恭有礼,言谈举止非常得体。这说明,武松虽然倾向于暴力解决问题,但他也是一个鞠躬如也的好邻居。武松动辄说自己粗鲁,其实在梁山好汉中,他的言谈举止算是很彬彬有礼的了。

更重要的是,胸中一团杀气,脸上却一团和气,满腹杀机却毫不露声色。武松做得出,鲁达、李逵做不出,林冲也做不出。

与鲁智深、李逵相比,武松是最有心数的,做事时心中是最有规划的。

像鲁智深、李逵,往往都是率性而动,事前并不谋划,临事全凭感觉,结果也往往没有预料。这样的人,可爱,但没有什么准头。

而武松,在不动声色中,心中早已盘算好了一切,每一个步骤,每一个目标,每一个方式方法,每一个结果,都了然于胸。

看他做事,当时不一定明白,但事后一看,环环相接,丝丝入扣,天衣无缝,一切都在计划之中。

这样的人,令人佩服,有时也让人害怕。

但此时偏偏有人不怕他:潘金莲和王婆。

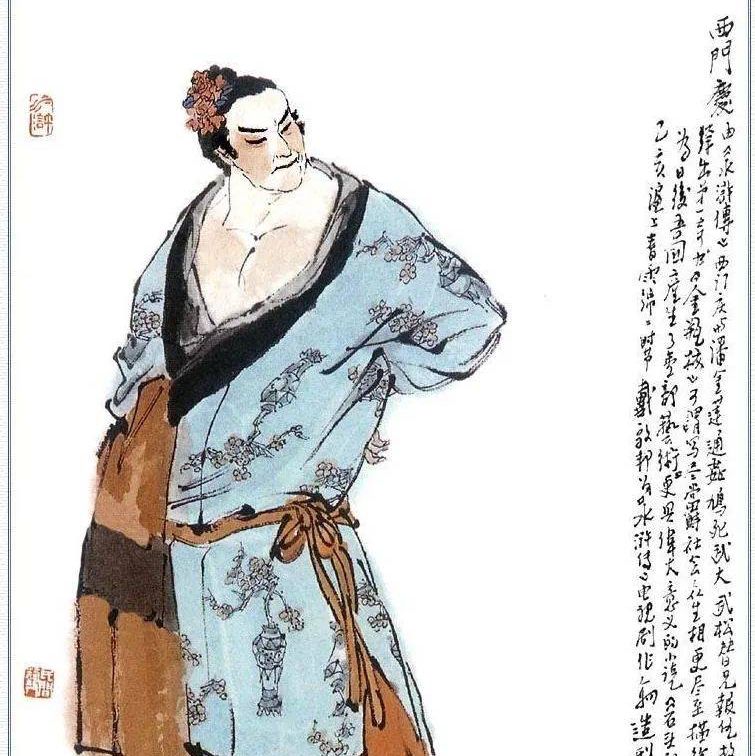

她们已得到西门庆的通报:武松告状不准。

于是她们放下心不怕他,大着胆看他怎的。

她们哪里知道,武松根本就是一个不会告状的人。

对她们而言,如果武松告状准了,倒是一个比较好的结局。

邻居们坐好,武松搬条凳子,坐在横头,便叫土兵把前后门关了。

武大郎家的门,总是关来关去的。

只是开门关门的人变了。

那后面土兵自来筛酒。七杯酒过,武松喝叫土兵:“且收拾过了杯盘,少间再吃。”

武松抹桌子。众邻舍就要起身告辞。武松把两只手一拦,道:“正要说话。一干高邻在这里,中间那位高邻会写字?”

原来不是为了吃酒,吃酒是为了说话。说什么话呢?

还要写字。写什么字呢?

其中的姚二郎便推荐胡正卿:“此位胡正卿极写得好。”

武松便唱个喏,道:“相烦则个。”

武松卷起双袖,去衣裳底下“嗖”地只一掣,掣出那口尖刀来。

不光要说话,要写字,还有刀!

这把刀自从直指何九叔,逼他拿出证物后,再也没有出现过。

那么,此时武松又一次亮出尖刀,又指向谁?

首先,刀指王婆,震慑邻居。

武松左手拿住嫂嫂,右手握住尖刀,指定王婆。两只圆彪彪怪眼睁起,却看着众邻居。

你看他一心三用,何等从容!

武松道:“诸位高邻在此,小人冤各有头,债各有主……‘有冤报冤,有仇报仇’,并不伤犯众位,只烦高邻做个证见。若有一位先走的,武松翻过脸来休怪,教他先吃我五七刀了去,武松便偿他命也不妨!”众邻舍都目瞪口呆,再不敢动。

武松回过头来,看着王婆喝道:“兀那老猪狗听着!我的哥哥这个性命,都在你的身上!慢慢地却问你!”

又回过脸来看着妇人骂道:“你那淫妇听着!你把我的哥哥性命怎地谋害了?从实招了,我便饶你!”

那妇人道:“叔叔,你好没道理!你哥哥自害心疼病死了,干我甚事!”

潘金莲的这句话,看似说得在理,其实已经暴露出她对武大情分之淡薄。

因为,“干我甚事”,是一个歧义句,它可以有两种理解:

第一,武大的死,不是我谋害的。

第二,武大的死,我漠不关心。

潘金莲的意思当然是第一种,但是无意之间却透露出她漠不关心的心态。丈夫死了,按说应该痛心疾首,怎么能说不干我事呢?

武松一听,更加愤怒,不等潘金莲说完,“把刀子胳察插在桌子上,用左手揪住那妇人头髻,右手劈胸提住,把桌子一脚踢倒了,隔桌子把这妇人轻轻地提将过来,一交放翻在灵床面前,两脚踏住。”然后,右手拔起刀来,指定王婆道:“老猪狗!你从实说!”

那婆子要脱身脱不得,只得道:“不消都头发怒,老身自说便了。”

武松叫土兵取过纸墨笔砚,把刀指着胡正卿道:“相烦你与我听一句,写一句。”胡正卿胳膊抖着道:“小、小人便写、写。”讨了些砚水,磨起墨来。

你看这一瞬间,几番眼光闪烁,几番刀光闪烁。这把刀子,从对着王婆,到插在桌子上,又拔起来,指着王婆,再指着胡正卿。所指之处,人人丧胆,寒光闪处,个个心惊。

胡正卿拿着笔,道:“王婆,你实说。”

那婆子道:“又不干我事,教说甚么?”

刚才吓傻了,答应说。现在稍一冷静,知道说出来的后果,又抵赖不说了。

王婆毕竟老练。

武松的刀子马上又对准了潘金莲。

武松道:“老猪狗,我都知了,你赖那个去!你不说时,我先剐了这个淫妇,后杀你这老狗!”

提起刀来,往那妇人脸上便擦了两擦。

这两下,彻底摧毁了潘金莲的心理防线。

她慌忙叫道:“叔叔,且饶我!你放我起来,我说便了!”

潘金莲惊得魂魄都没了,只得将如何勾搭上西门庆,如何踢伤武大,又如何下药毒死武大,从头至尾说了一遍。

王婆见无可抵赖,也只得招认了。胡正卿把二人的口供写了,叫他两个都点指画了字,四家邻舍书了名,也画了字。

一天之内,一桩数人串通的谋杀亲夫案便真相大白。阳谷县的这个都头,“刑警大队长”,真个了得!

那么,真相大白之后,武松会把潘金莲、王婆交给官府处置吗?

武松并没有按照法律来办事,他要私力维护正义。所以,真相大白口供在手,他并没押解潘金莲和王婆去县衙,让他们接受法律的惩罚。

他叫土兵绑了王婆,又叫土兵取碗酒来供养在灵床子前,拖过这妇人来跪在灵前,洒泪道:“哥哥灵魂不远,兄弟武二与你报仇雪恨!”叫土兵把纸钱点着。

潘金莲一看不好,正待要叫,武松的尖刀划过一道寒光,一切都了结了。

潘金莲的怨,潘金莲的恨,潘金莲的恶,潘金莲的罪……一切都结束了。

这一把刀子,彻底清算了潘金莲的一生,也清算了叔嫂之间的爱恨情仇。

杀了潘金莲,又割下头来,取一床被来把头包了,揩了刀,插在鞘里;洗了手……

我们看他杀人后的一连串举动:割头,包头,揩刀,插鞘,洗手!套用一句当代青年喜欢的一句话:他好酷啊!

是的,武松是《水浒》好汉中最酷的,又是最喜欢耍酷的。

这一连串的举动,一定看得众位邻居心惊肉跳。这里既有武松的从容镇定,又有他的冷酷无情。

酷,就是冷酷。

末了,他面对目瞪口呆的众位邻居,唱个喏,道:“有劳高邻,甚是休怪!且请众位楼上少坐,待武二便来。”

一个大行杀戮的人,偏偏礼数周到。

最可怕的,就是这样的人。

而且,此前他安排何九叔和郓哥待在他的房间,关照他们不要着急,去去便来。

既是稍等便来,一定不是什么大事,不是棘手的事。

但是他这一去,半天之内,干了这样一件惊天动地的大事,处理了这样一件棘手的事。

现在,他把众邻居关在哥哥家里,也告诉他们,去去便来。

法律判他有罪,道德给他加冕

那么,他又要到哪里去呢?又要办什么事呢?

这次,他的刀又指向谁呢?

当然是西门庆。

我们差点把西门庆忘了,但武松的黑名单里,一直有他!

武松包了妇人那颗头,一直奔西门庆生药铺前来。

在西门庆的生药铺,武松见到主管,神色淡定,唱个喏。

今天武松一直在唱喏。随后武松问道:“大官人在么?”

很客气,称呼也恭敬,好像是来找他喝酒的、闲聊的。

你看武松多么从容不迫。

有深仇大恨在胸,却如此气定神闲。一腔杀气,忽而爆发,忽而收敛。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

主管道:“却才出去了。”

不在。看来,杀不成了。

武松道:“借一步闲说一句话。”

那主管也有些认得武松,不敢不出来。

武松把这个主管引到侧首僻静巷内,蓦然翻过脸来道:“你要死却是要活?”

主管慌道:“都头在上,小人又不曾伤犯了都……”

武松打断他,道:“你要死,休说西门庆去向;你若要活,实对我说西门庆在那里?”

主管道:“却才和、和一个相识,去、去狮子桥下大酒楼上吃……”

武松听了,转身便走。

实际上,武松根本没有“听了”,他只听半截话。在主管哆哆嗦嗦的长句子里,有价值的信息只有“狮子桥下大酒楼”几个字。武松听明白了这几个字就可以了,所以他转身就走,丢下莫名其妙又大受惊吓的主管在那里发呆。

狮子桥下酒楼上,西门庆正在和人吃酒。武松左手提了人头,右手拔出尖刀,挑开帘子,钻将进去,把那妇人头往西门庆脸上掼将来。

西门庆一看是武松,叫声“哎呀”便跳起在凳子上去,一只脚跨上窗槛,要寻走路。见下面是街,跳不下去,心里正慌。

不要急,也不要慌,等会儿你会下去的。

此时武松已跳在桌子上。西门庆见来得凶,便把手虚指一指,早飞起右脚来。

当初,也是他的这一脚,直接踢中武大的心口,间接要了武大的命。

现在,弟弟来了,也要面对西门庆的凌空一脚。

西门庆的腿脚功夫还真的不是浪得虚名,这一脚正踢中武松拿刀的右手,那口刀踢将起来,直落下街心里去了。

我们回忆一下。当初武松离开柴进庄上,带了一根哨棒,行止不离身。待到要用它打虎时,却打在树枝上,折断了,让我们出了一身冷汗。

现在,武松带了一把尖刀,也是动静不离身。待到要靠它杀西门庆时,却还没开打,就被西门庆踢飞了,落到窗外街上去了。

没有了尖刀的武松,能斗过西门庆吗?

果然,西门庆见踢去了刀,心里便不怕武松,右手虚照一照,左手一拳,照着武松心窝里打来。

丢了刀的武松和当初打折了棒一样,毫不惊慌。见西门庆左拳打来,稍微一躲,就势从胁下钻进来,左手带住头,连肩胛只一提,右手揪住西门庆左脚,叫声“下去!”西门庆头在下,脚在上,倒撞落在街心里去了。

武松也钻出窗子,纵身往下一跳,跳在当街上,先抢了那口刀在手里。

西门庆已跌得半死,直挺挺在地上,武松按住,又割下西门庆的头来!

刚才还在喝酒听歌的这颗人头,转眼,伶伶仃仃地被武松提在手里。

带着西门庆和潘金莲两颗人头,武松再奔回紫石街来,将两颗人头供养在灵前,把那碗冷酒浇奠了,洒泪道:“哥哥灵魂不远,早生天界!兄弟与你报仇,杀了奸夫和淫妇,今日就行烧化。”把哥哥的灵床烧化了。一阵轻烟过后,兄长永远没了,一场兄弟缘分,就此了结!

武松,从此成了孤儿。

这茫茫世界,再也没有了他的骨肉亲人。

接着武松叫土兵楼上请高邻下来,把王婆押着,把两颗人头提着,径投县里来。

为什么这时还要投县里来呢?杀了人,为什么不逃走呢?

当初,他与人争执,一拳把对方打得昏沉,以为打死了,马上远逃他乡。

此时,为什么不走了呢?

不走,肯定有他的道理。

第一,这事牵涉到他那含冤而死的大哥。哥哥死得不明不白,他要大张旗鼓地为他报仇,更要让官方给他大哥一个公道,一个说法。杀了西门庆,杀了潘金莲,就是不杀王婆,而是把她交给官府,也是这个意思:像王婆这样的教唆犯,又没有什么后台,一定会被官府判死刑。当王婆被官府正法之时,就是官府给他哥哥说法之日。

第二,这事固然是犯了法,要受惩罚甚至杀头,但是在他看来,他是维护了道德,维护了弱小者,光明正大,堂堂正正,他不必偷偷摸摸地像上次一样逃走。

第三,武松很自恋。他自己觉得这事干得漂亮,他需要接受群众的欢呼。他知道,当官府惩罚他时,群众会为他欢呼。当法律判他有罪时,道德会给他加冕。他需要这样的道德冠冕。

果然,这事此时已经轰动了整个阳谷县,街上看的人不计其数。当初武松打死了老虎,阳谷县大街上也是万人空巷,争睹英雄风采;现在武松杀了嫂子,阳谷县大街上又是万头攒动,阳谷县人民真有眼福啊!

知县听得人来报了,先自骇然,随即升厅。武松押那王婆在厅前跪下,行凶刀子和两颗人头放在阶下。

至此,这起杀人刑事案件已经演变成一场道德盛典,一场报仇雪恨、伸张正义、维护道德的盛事。而在不计其数的阳谷县百姓眼中的两颗人头和一把刀子,那就是武松光荣的见证,是武松伟大的证明。

县官曾经拒绝为武松立案,现在,武松自己查明了案情。更重要的是,武松自己伸张了正义,惩罚了罪行。那么,面对着武松明显的犯罪行为,知县将如何处置呢?

再得兄嫂

国人向来看重体制内的位置。即使武松这样的江湖好汉,也十分向往庙堂。

法不到处,有道德在

上回讲到,武松杀死西门庆和潘金莲以后,主动自首。

这时知县的态度已经完全改变了。当初他拒绝为武松立案,是因为他收受了西门庆的银子。现在,西门庆已死,他觉得对一个死人没有必要履行什么义务。相反,武松的行为,让他觉得武松是个义气烈汉,又想到武松还为他家的私事上京去了这一遭,寻思武松的好处,一心要周全武松了。

知县为什么要徇私枉法包庇武松?

第一,他和武松有私谊,武松帮他办过私事。

第二,他“念武松那厮是个有义的汉子”,于是,对武松的道德肯定代替、抹杀了对武松的法律判断。而这后一点,也正是从《水浒》作者到《水浒》读者共同的心理和选择。

他和手下的吏员商量,把人们招状重新做过,改作“武松因祭献亡兄武大,有嫂不容祭祀,因而相争;妇人将灵床推倒,救护亡兄神主,与嫂斗殴,一时杀死。次后西门庆因与本妇通奸,前来强护,因而斗殴,互相不伏,扭打至狮子桥边,以致斗杀身死。”

然后,读款状与武松听了,写一道申解公文,将这一干人犯解本管东平府,申请发落。

知县的这种行为是明显的违法行为。在武松杀嫂这件事上,他已经不止一次违法了。

我们来看看这个知县的作为,前后有两次犯罪:

首先,面对武松的报案,他收受贿赂,不予立案。

收受贿赂,是受贿罪。不予立案,对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,是渎职罪,是徇私枉法罪。

其次,在武松杀人之后,为减轻武松罪责,掩盖真相、篡改证词、制造虚伪的证人证言,是包庇罪,也是徇私枉法罪。

但有意思并值得我们反思的是一般读者的态度:对知县的第一次犯罪,我们都能予以正确的判断并予以否定。对知县的第二次犯罪,我们就往往不能正确判断,甚至予以肯定。

为什么?因为在我们的观念里,道德大于法律。

我们再来看看阳谷县普通百姓的态度。

作者接着写道:“这阳谷县虽是个小县分,倒有仗义的人,有那上户之家,都资助武松银两,也有送酒食钱米与武松的。……武松管下的土兵,大半相送酒肉不迭。”

在他们眼里,武松不是违背法律的罪犯,而是维护道德的英雄。武松是义气烈汉,而他们也是仗义的人。

知县如此,县民如此。当案件上报到东平府后,府尹又如何,府民又如何呢?

当阳谷县县吏带着一干人犯和证人证物到府衙前时,看的人轰动了衙门口。

而府尹陈文昭听得报来,随即升厅。《水浒》作者首先就称赞陈府尹是个聪察的官,已知这件事了。那么,聪察的陈府尹是怎么做的呢?

第一,将武松的长枷换了一面轻罪枷,下在牢里。把王婆换一面重囚枷钉了,禁在死囚牢里。

第二,陈府尹也哀怜武松是个仗义的烈汉,时常差人看觑他,因此节级牢子都不要他一文钱,倒把酒食与他吃。

第三,陈府尹把阳谷县报来的案卷又改得轻了,申去省院议罪。这个做法和知县的做法完全一致。

第四,更难得的是,他竟然派心腹人带了一封紧要密书星夜投京师来替武松说情。结果是,武松终于获得轻判:脊杖四十,刺配二千里外。而王婆则被判凌迟处死。武松的脊杖四十,也打了折扣。上下公人都看觑他武松,只有五七下着肉。而王婆,凌迟处死,不知被剐了多少刀!

最后,武松竟然享受到了一种待遇:带上行枷,到东平府街心,和成千上万的百姓一起,看王婆被剐。而百姓,一边看万恶不赦、千刀万剐的王婆,一边看义气烈汉武松,那是多么难得的令人叹为观止的场景啊!

至此,武松杀嫂,不再是一桩刑事案件、一种故意杀人的犯罪行为,不是一件让人叹息的悲剧,而是一场道德盛典,大家都躬逢其盛,兴高采烈。

到刑场看剐了王婆之后,武松由两个防送公人领了,解赴孟州交割。在去孟州的路上,还会发生什么事呢?

林冲被别人算计,武松算计别人

这两个公人知道武松是个好汉,一路只是小心服侍他,不敢轻慢他一点儿。武松见他俩小心,也不和他们计较。包裹里有的是金银,但过村坊铺店,便买酒买肉和他俩吃。

此时正是六月前后,炎炎火日,流金铄石,只得赶早凉而行。约莫走了二十余日,来到一个所在。远远的土坡下约有数间草房,傍着溪边柳树上挑出个酒帘儿。路边的樵夫告诉他们:“这岭是孟州道岭。前面大树林边,便是有名的十字坡。”

十字坡为什么有名呢?有什么样的名呢?

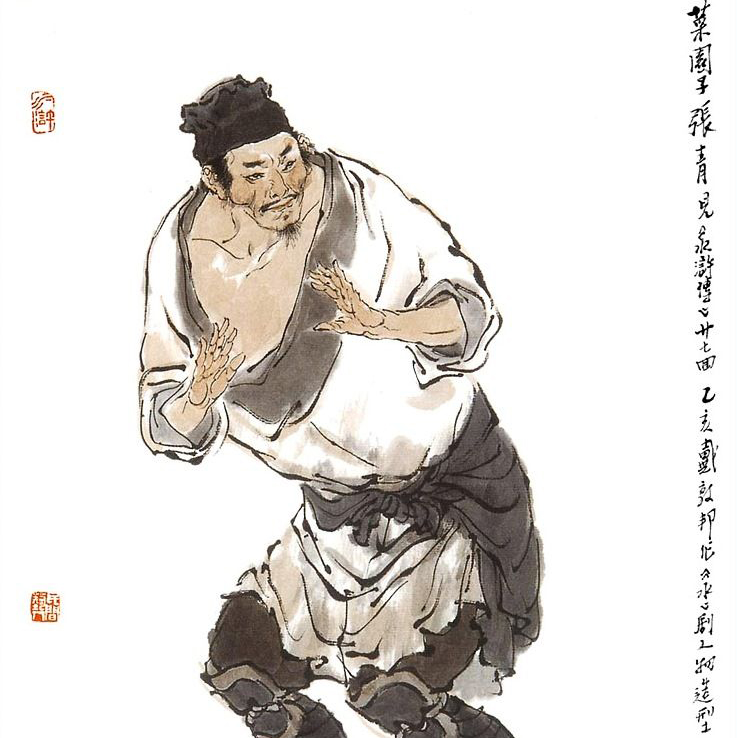

原来,这个酒店非同一般。开酒店的是张青、孙二娘夫妻。正如武松调侃孙二娘所说:“大树十字坡,客人谁敢那里过?肥的切做馒头馅,瘦的却把去填河!”

这段顺口溜只有一句不确实,那就是最后一句。张青、孙二娘哪里舍得把那些瘦人的肉拿去填河呢?胖子肉做黄牛肉卖,瘦子肉当水牛肉卖,剁巴剁巴还可做肉馅。当时张青不在,孙二娘长期做人肉馒头,已有严重的幻视。她眼中的人,早已不再是人,而是牛。此时,一看到武松三人,眼中幻化出的就是一头肥黄牛和两头瘦水牛。三牛相加,少说也是三四百斤牛肉,再加上武松三人包裹沉重,必有金银,于是便动了心。

不巧的是,与孙二娘幻视相应,武松是火眼金睛。他放眼一看,眼前这个满面笑容的妇人,原来是一个母夜叉。武松也不戳穿她,只是故意说些挑逗的风流话,和她调情。

孙二娘去里面托出一旋浑色酒来,两个公人哪知江湖险恶,只顾拿起来吃了。武松早就看出酒中有问题,看孙二娘转身入去,把这酒泼在僻暗处,只虚把舌头来咂,装成喝了的样子。两个公人被麻翻了,武松随即也假装仰翻在地。孙二娘高兴地叫道:“着了!由你奸似鬼,吃了老娘洗脚水。”

这是孙二娘的名言。吃她洗脚水的人不知多少,但武松没吃。

等到孙二娘来搬他,他顺势翻身,反而把孙二娘压在身下。

武松的精细,不仅和鲁智深、李逵的莽撞形成鲜明的对比,而且比起小心谨慎、算计精密的林冲,他也更胜一筹:林冲老是被别人算计,武松却是一直算计别人。

你看他杀嫂的全过程,大家都糊里糊涂,只有他一开始就计划清楚,并且一步一步、按部就班、滴水不漏。最后,所有的人,从知县到何九叔到郓哥到手下的土兵到街坊邻居到潘金莲、王婆、西门庆,全部都是他的棋子,都在他的掌控之下。事态的发展全部按照他的谋划,丝毫不差。

孙二娘这个开黑店的老手,多少英雄豪杰到此授首,多少来往客商到此落马,多少平民百姓到此丧命,今天,却栽在武松手下。

武松杀虎,赢在膂(lǚ)力。

武松杀嫂,赢在智力。

武松制服孙二娘,赢在眼力。

现在,武松压在孙二娘身上,这是一个很难看的场景。于是,作者施耐庵安排孙二娘的丈夫张青出场,让他来了结这尴尬的一幕。

但是,这又是更加难看的一幕:丈夫眼看着一个大汉压在自己老婆身上。我们要注意,《水浒传》原先是话本小说,也就是民间说书人依据的本子。所以,有很多场景的设计,都是为了让听众听了,大家爆出笑声。武松压在孙二娘身上,是“难看”的场景,但是听众会觉得好看,会爆出笑声;丈夫看到一个大汉压在自己老婆身上,是“难看”的场景,但是听众会觉得更加好看,会爆出更大的笑声,满堂的笑声。

恰在此时,张青挑一担柴回来,望见武松按倒老婆在地上,大踏步跑将进来,叫道:“好汉息怒!且饶恕了,小人自有话说。”

老婆被人欺负,为什么张青不是愤怒,而是讨饶呢?

御用文化,扼杀英雄

张青明白,能够识破孙二娘蒙汗药迷局者,必是大精细人,必是常走江湖之人。

能够轻易地把他老婆这样的母夜叉压翻在地的,必是武功超强之人!这样的人,只能为友,不能为敌。

我们看,张青第一次出场,名姓都还没交代,但他的一句话,就显示出了他的性格:精细,明白,善断形势。

张青看着武松,叉手不离方寸,说道:“愿闻好汉大名!”武松道:“我行不更名,坐不改姓,都头武松的便是!”

值得注意的是,武松在介绍自己时,前面有一个帽子:都头。这就像是今天有些人的名片,总要印上那些由体制任命或颁发的各种大大小小的头衔。其实,此时武松哪里还是什么都头?不过是一个流配的囚徒。追根究底,他做都头也不过四个月时间,此前他也就是一个“古惑仔”,一个流浪江湖的逃犯。他二十六岁(他初见潘金莲时自称二十五岁,此时过了一年)的生命里,当都头也就四个月,可是都头的身份已经深深地烙印在他的生命里了,已经成为他二十六年生命历程中最值得骄傲的成就了。

这就是中国传统文化中不好的一面。人人都特别看重体制之内的位置,把这些看成是自我的最高价值。连武松这样的江湖好汉,都如此向往庙堂。一个小小的都头,可以说到处都是,庸才尽有。而能打虎,能轰轰烈烈为兄长报仇,能有几个呢?但是不行,还是一个小小的体制内的职衔才为人们承认。

这样的文化,就是御用文化,就是奴才文化。

这也是宋江后来处心积虑要招安,并且代表了大多数人的愿望,从而获得成功的重要原因。

当然,武松后来就不大再到处自称“都头”了,那是因为:

第一,时间长了,再说什么短短四个月的“都头”,自己都觉得陌生了。别人也未必当真。

第二,后来他在张都监家里,一口气杀了十五个人,铸成死罪,永远绝了跻身体制之内的希望,当然也就不会再提什么曾经的都头了。

第三,随着武松接触的人越来越多,他发现,都头一职实在摆不上桌面。梁山好汉里面,尽有身份地位远远在他之上的,岂止都头,都统都有。这就好像一个乡长,在乡下见到老乡,他颐指气使、大腹便便,待到进了城,见到满大街的处长、局长等,一下子他就再也不提他的乡长了。

武松在张青面前,神气活现地自我介绍自己是都头,为什么?因为张青也就是一个“个体经营户”,而且还涉嫌非法经营。在这样一个地位低下者面前说自己是都头,哪怕是“过去式”的都头,也可以拿来长长自己的志气,灭灭对方的威风。

但是,假如他面对的是柴进,是关胜,是秦明,是卢俊义,他还会眉飞色舞地说自己“都头武松的便是”吗?

张青道:“莫不是景阳冈打虎的武都头?”武松回道:“然也!”

注意这个“然也”,是何等得意,何等自豪!可见武松骨子里还是很为他的打虎经历自豪。

但是,虽然有这样的英雄事迹,武松还不足够自信,必须要有一个体制内的职位,方才觉得有面子。这种文化,拘束了多少英雄,又扼杀了多少英雄!

今天是领导,小心成牛肉

接下来,张青劝武松就此杀了两个公人,到二龙山投鲁智深、杨志落草去。

但是武松没有接受他的建议。他说:“最是兄长好心,顾盼小弟。只是一件,武松平生只要打天下硬汉。这两个公人,于我分上只是小心,一路上伏侍我来。我若害了他,天理也不容我。你若敬爱我时,便与我救起他两个来,不可害他。”

张青道:“都头既然如此仗义,小人便救醒了。”

张青便引武松到人肉作坊里;看时,见壁上绷着几张人皮,梁上吊着五七条人腿。见那两个公人,一颠一倒,挺着在剥人凳上。

这段描写,极其恐怖。张青、孙二娘夫妇可以说是罪大恶极。但是,武松对此竟然视而不见,见而不怪。不但不怪,他还认为张青夫妇是有原则的好人。

救醒两个公人后,武松便让两个公人上面坐了,张青、武松在下面坐下了,孙二娘坐在横头。两个公人为什么坐在上头?因为是公人。就是公家人,是体制之内的人。

要不把你当牛肉,要不把你当领导。

当领导,就把你供在主席椅上递烟敬酒。

当牛肉,就把你放到剥人凳上开膛破肚。

中国古代的受压迫、受剥削的民众,对公人,就给予这样的两种待遇,区别只在于场合。

武松、张青两个说些江湖上好汉的勾当,却是杀人放火的事。两个公人听了,惊得呆了,只是下拜。武松道:“……我们并不肯害为善的人。你只顾吃酒,明日到孟州时,自有相谢。”

事实上,武松这话是往张青脸上贴金。难道在张青的黑店里被麻翻、被开剥、被做成肉馅的那些来往客商等都是坏人?

或者说,张青夫妇在麻翻他们、开剥他们之前都先进行调查,确定他们是该死的恶人之后才下手的?

显然不是。连鲁智深都差一点儿被他们当黄牛肉开剥了。

需要说明的是,《水浒》好汉们的所谓义气,大多数只局限于所谓的“兄弟”之间。认你做兄弟了,咱们义气;不认你做兄弟了,只有晦气——该麻翻还是麻翻,该开剥还是开剥。

清风山上的燕顺、王英、郑天寿,不认得宋江之前,要挖出他的心肝做醒酒汤,杀气腾腾。及至知道是宋江,又抱上交椅,纳头便拜,义气冲天。

他从杀气到义气,就看你是晦气还是运气:他认不认你做兄弟。

韩伯龙前来投奔梁山,恰好遇到宋江有病,一时没空接见他,就在山下酒店等着。结果没等到宋江,倒等来了煞星李逵,一言不合,李逵从腰间拔出一把板斧,往面门上只一斧,砍死了。如果不死,上了梁山,坐了交椅,也就是兄弟,也就有义气了。可是他碰到了李逵,李逵性子急,他带来的是杀气,不是义气。怪谁呢?只怪你晦气,没运气。

再看张青本人,也这样:一个头陀,七八尺长的一条大汉,孙二娘也把来麻翻了。张青归来时,已把他卸下四足。这是张青的原话。我读到这“卸下四足”四个字,总觉得哪里不对劲,看了半天,恍然大悟。原来,四足应该说成四肢才对。但是,《水浒》的各种本子,都是“四足”,连对《水浒》做了很多文字润色的金圣叹,也没对这个字做改动。我一开始还得意,觉得在这一点上,我终于比金圣叹还火眼金睛,看出他没有看出的问题。但是再一琢磨,又一次恍然大悟:原来,在张青、孙二娘眼里,只要不是武松、鲁智深这样的兄弟,所有来他们酒店的人,岂不都是四足的牲口,任他们宰割?

相反地,鲁智深生得肥胖,经过十字坡,被孙二娘看成黄牛肉,酒里下了些蒙汗药麻翻,扛入人肉作坊里。正要动手开剥,卸下四足,恰好张青归来。见他那条禅杖非俗,慌忙把解药救起来,结拜为兄,把臂饮酒——是手臂了,不是蹄子了。

这是有运气的,所以,也就有义气了。如果不是张青归来及时,不是一把禅杖非俗,让张青觉得这个胖子是个好汉,鲁智深也就变成了一堆卤黄牛肉了。

如果张青归得早些,头陀就成了鲁智深;

如果张青归得晚些,鲁智深就成了头陀。

至于那芸芸众生,当然不是兄弟,也认不了那么多兄弟,那就别怪我不讲义气了。

李逵在江州劫法场时,两把板斧排头砍去,不知砍倒了多少百姓。这些百姓大概只好像潘金莲一样叹息:“直恁地晦气。”哪里还能感受到这些好汉们的义气?

次日,武松要行,张青哪里肯放,一连留住管待了三日。武松忽然感激张青夫妻两个。

武松为什么忽然感激张青夫妻两个?是因为突然想到了自己的兄嫂。刚刚失去一个哥哥,刚刚杀掉一个嫂子。现在,面对着对自己情深意长的兄嫂般的张青夫妻,他岂能不感怀万端,心中激起无限伤痛?

为什么自己的大哥就不能像眼前的张青一样生龙活虎,豪杰英雄?

为什么自己的嫂子就不能像眼前的孙二娘一样豪爽干练,夫唱妇随?

人海茫茫,红尘滚滚,怎么就没有自己的至亲,自己的骨肉,自己的归宿?

这一年武松二十六岁,张青三十五岁。张青夫妇显然感受到了武松内心中的伤痛,于是结拜武松为弟。失一兄嫂,得一兄嫂,算是对武松的一个安慰。

武松要行。张青置酒送路,取出行李、包裹、缠袋,来交还了,又送十来两银子与武松,把二三两碎银子赍发两个公人。武松就把这十两银子一发送了两个公人。

武松的豪爽,比鲁智深不同,比林冲也不同。他的豪爽,似乎更彻底,但也因此不够本色,似乎有些“作”的成分。像这里,就似乎没有必要当着张青夫妇的面这样做。

张青和孙二娘送出门前。武松又一次忽然感激,只得洒泪别了,取路投孟州来。

到了孟州,武松又会碰见什么呢?

— 未完待续—

下一篇:武松篇——施恩图报 黑帮老大

……