这是知名艺术自媒体人“意公子”的意外之著,是一本面向中国艺术爱好者的艺术类普及读物。它以独特的视角和生动的语言,将中国艺术的发展历程娓娓道来。从原始社会、春秋战国,至秦汉、隋唐、宋元明清,为我们展示了陶器、玉器、青铜器、绘画、书法等近百件绝代佳品,讲述了艺术发展的历史逻辑,揭示了艺术对社会生活的作用和在社会变革中的角色。

※ 此文本仅作习读之用,禁止转载,如侵联删。背景音乐选配了两首国风纯音乐,顺序循环播放即可。为方便朗读,个别字词分段做了微调;建议读出章节标题;此篇分为19个段落。

大话中国艺术史

作者:意公子

中国艺术史 最熟悉的陌生人

1.

在《大话西方艺术史》发售时,有读者问了我一个问题:“意公子,如果西方艺术是一个句句有梗的段子手,那么中国艺术又是什么样的?你呢,你有答案吗?”我几乎是不假思索,脱口而出:最熟悉的陌生人。

中国艺术好像离我们很远,远到今天我们只能走进一座座博物馆,隔着一层厚厚的玻璃和它相顾无言。我们之间隔着千百年的时空,只有一个小小的展签告诉我们,它是谁,出土于哪里。但它的主人经历过什么,它又是怎么颠沛流离地来到我们面前,我们并不一定知道。但我们真的就不认识它吗?我们从小就听的中国神话,传说女娲仿照自己,抟(tuán)土造人,创造世界。中国人骨子里对土地源远而深厚的感情,最终诞生了土和火的艺术——陶器。我们发现了漂亮的玉石,发现了铜和锡,发现原来山水里可以寄托内心的思绪,发现外面的世界原来那么精彩……这一切都像极了孩子,在跌跌撞撞中始终保持着对世界的好奇与探索,不断发现,不断成长。而最终,远游归来的人又落叶归根,迎来新生。

2.

当这部瑰丽的中国艺术史开始在我面前慢慢具象起来的时候,我想,我知道该怎么和你分享了——中国艺术史,就是一个大写的“人”。

人的一生需要经历满地乱爬的婴儿期,经历最为好奇且好动的儿童期;会在青春期经历第一次成熟,经历第一次失落;会三十而立,四十不惑……如果将中国艺术数千年的历法,看作一个整体,那么你会发现,迄今为止中国艺术的发展,与人的一生是如此相似。原始时期,那是中国艺术的“婴儿期”,好奇与恐惧并存;青铜时代的到来,我们开始有了肌肉,能够探索更大的世界,这是中国艺术的“儿童时期”;而秦汉正对应着中国艺术的青春期,有着青春期里的第一次成熟和懵懂……这位“最熟悉的陌生人”将撕开我们生活的一角,照见过去,也照亮前路。它终将回答的是:我们是谁?我们从哪里来?我们要到哪里去?

3.

王小波说:“一个人只拥有此生此世是不够的,他还应该拥有诗意的世界。”什么是“诗意的世界”呢?当我们在某一个瞬间从现实世界中短暂抽离,游走于山水画卷之中,徜徉于浓淡笔墨的字里行间……当我们活在当下,却分明跨越了时空,看见了无数的世界,拥有了不同的人生……这,就是艺术的意义。而你,准备好前往这一个诗意的世界了吗?一切的一切,还要从一个意外开始说起……

第一章 原始艺术 艺术的开始,是一场意外——好奇与恐惧并存的婴儿期

一切的开始,是为了生存。

在《大话西方艺术史》中我们看到,早在一万多年前,先民们为了能战胜比他们体格更大、更凶猛的野兽,在洞窟里画下了它们的样子。这些在画里面受伤的野牛、野马被人们拿着石头不停地戳,好像这样就能隔空戳死真正的它们。这是一种巫术仪式,也是关于艺术的起源里学术界比较主流的观点:巫术说。

4.

又过了几千年,先民们找到了一种比狩猎更稳妥的活法:种地。在中国广袤的大地上,先民们逐水草而居,肥沃的土地给了粮食生长的基本条件,阳光和河流是粮食生长的动力,我们终于可以安定下来,不用饥一顿饱一顿了。而靠天吃饭,需要的是上天的眷顾。巫术再次派上了用场。

7000年前的将军崖岩画似乎就记录了先民们的一次巫术活动。他们给“禾苗”画上了“笑脸”,赋予它们人的情感,希望用这种方式祈祷丰收。也不知道是不是祈祷管用了,这一年,还真的迎来了丰收。满仓的粮食让先民们开心极了。但他们马上迎来了一个幸福的烦恼——这么多粮食一次是吃不完的,需要储存,怎么办呢?那是一个意外的机会。在一场大雨过后,人们在泥泞的土地上烧烤食物。这本是一次再平常不过的进食了。也不知是谁突然讶异地喊了一声,人们才发现,湿润的黏土在烘烤之后变得硬邦邦的,很是奇特。人们想,那我们是不是可以把泥土捏成器皿的形状拿来烤一烤呢?

5.

于是,陶器诞生了。各式各样的陶器,开始有了各式各样的用途。又一次偶然的机会,也许是哪个人用树枝不小心在黏土上划了一道,也许是哪个人用渔网装着湿润的黏土,使火烤后的陶器外部多了渔网的痕迹……总之人们发现,这些陶器在外形上居然因为有了这些意外的装饰,而显得与众不同。

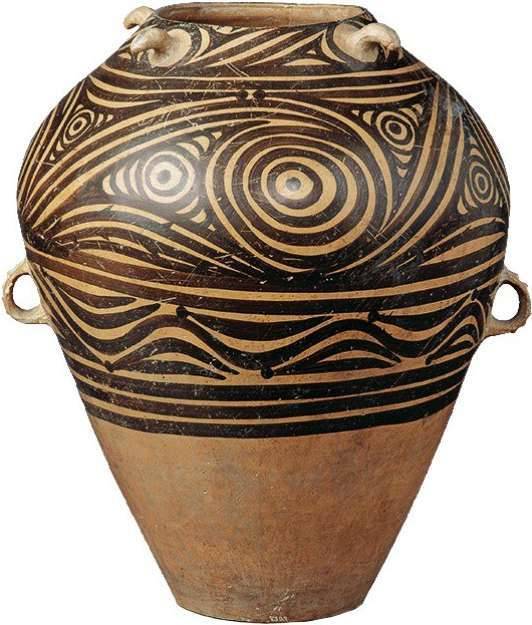

涡纹双耳四系彩陶罐 新石器时代 马家窑文化

鱼纹彩陶盆 新石器时代仰韶文化 甘肃省博物馆藏

哇,这么神奇,那我可不可以在上面搞搞创作呢?就这样,越来越多的人开始在陶器上做标记。一开始他们只是为了区分所有权;后来有了图腾的含义;再后来,越来越多的人开始追求,怎么做才能美一点,再美一点。于是,我们看到了造型繁复、多姿多彩的艺术品,它们有些甚至需要花上很长的时间才能制作完成。在那个精耕细作的时代里,当人们开始吃饱穿暖之后,自然有更多的余力来想想怎么打扮自己,打扮生活。而此时,对美的追求,就成了主题。在先民们看来,美,就是吃饱喝足了,整点漂亮事儿。整着整着,他们就觉得自己老幸福了。

6.

1.1 陶器时代 玩泥巴玩出新境界!

今天我们去博物馆会发现,通常在陈列着最古老历史器物的展厅里,都有很大的一个空间是留给陶器的。陶器的发明,是人类文明发展进程中极其重要的标志。

在陶器诞生以前,人们所使用的器物,不管是石头的还是木头的,即便经过打磨,也都是天然物。但陶器,是人们用黏土加水,干燥后经火焙烧,让物体产生质的变化而形成的。这是人类历史上首种人工材料,是人们按照自己的意志创造出来的一种崭新的东西。

陶器的用途有很多种,打水的,喝酒的,装粮食的,甚至有的是葬具。而它们的形制和纹样图案,就成了我们早期绘画和雕塑的重要形式。比如,1955年在西安半坡出土的人面鱼纹彩陶盆,就是距今约5000——7000年的仰韶文化彩陶珍品之一,它的内壁有两组对称的人面鱼纹。

7.

关于为什么原始先民要画人面鱼纹,历来有不同的说法:有的说是祖先崇拜,有的说是图腾崇拜,甚至还有外星人形象等说法。但不管他们的创作目的是什么,我们单纯从绘画方面来看,会发现它的线条又细又直,给人的感觉就是下笔又快又干脆。只用寥寥数笔,先民们就已经能把鱼的形象画得非常写实了。当这些图案渐渐发展和演变,我们发现陶器的装饰也越来越趋于抽象化了。李泽厚先生在《美的历程》中引用了中国科学院考古研究所的《西安半坡》一书,并且展现了鱼纹从写实到抽象的过程,比如在这个仰韶文化彩陶几何纹盆身上,我们就能看到类似的抽象图案。当我们学会熟练地驾驭线条,块面的填色也就不在话下了。

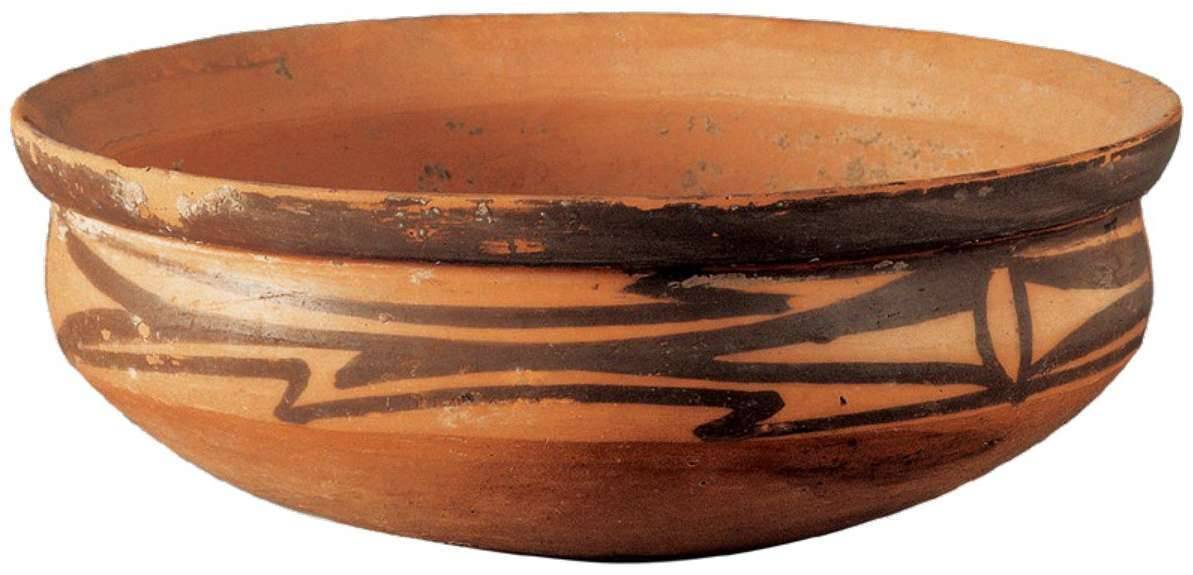

彩陶几何纹盆 新石器时代仰韶文化 故宫博物院藏

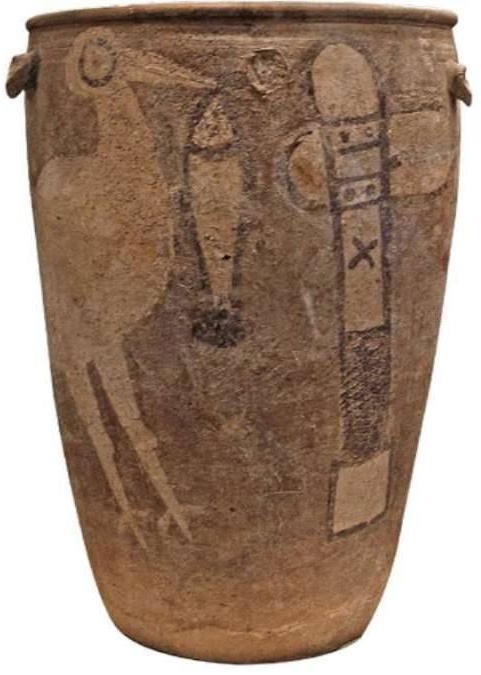

在距今6000多年、来自仰韶文化的葬具鹳鱼石斧图彩绘陶缸上,我们发现了迄今为止中国最早、面积最大的一幅陶画。陶画上画了3样东西:鹳(guàn)鸟、鱼和石斧。而它们的关系也很鲜明:鹳鸟叼着鱼,面对着竖立的石斧。

8.

这幅画厉害在哪里呢?我们注意看鱼和石斧的处理,原始先民用黑线勾勒出了外形,然后再填上颜色,而最左边的鹳鸟则没有边线,直接就填色了。一幅图,两种画法:一个是“勾勒法”,一个是“没(mò)骨法”。而这,恰恰是中国传统绘画的两大技法。所以,有学者直接就认为,这是中国画的雏形。从线及面,再从面到体。当先民们不再满足于只是在陶器上画画时,他们开始鼓捣着是不是可以在造型上做点突破。于是,我们看到了这个跟着中国第一次申奥、唯一一次走出国门、代表中国文化向世界人民展示的、中国国家博物馆镇馆之宝之一的陶鹰鼎。

陶鹰鼎 新石器时代仰韶文化 中国国家博物馆藏

陶鹰鼎又叫黑陶鸮(xiāo)鼎,鸮是古代对猫头鹰这一类鸟的总称。因为有超强的捕鼠能力,外加带有威慑力的体形和尖嘴,原始先民们对鸮一直非常敬畏和崇拜。只见这只猫头鹰长着圆圆的眼睛、尖尖的嘴,腿部肌肉看起来特别健壮紧实,整个姿态像是一个时刻准备着发起攻击的战士。

9.

曾经一个有着7年专业美术学习经历的艺术生来复原陶鹰鼎。但无论他怎么捏和,都感觉差点意思,要么是腿部力量感不够,撑不起身子;要么是眼睛和尖嘴没捏出那种雄赳赳的气势……想象一下,6000多年前的原始先人,他们要做一个容器。为了能装更多东西,他们要把容器的肚子做大,但肚子大了却不一定站得稳,于是他们又给这只猫头鹰加上了两条健硕的腿和一只尾巴。两足一尾形成了三足鼎立之势,器物就非常稳定了。这既是一个实用之物,也代表了原始人的图腾观念,更是一个兼具观赏价值的艺术品。而到了龙山文化时期(距今约4000——4500年),人们已经开始玩材料了。

这个时期的黑陶器物对工艺是有讲究的。它需要温度达到1000℃才能烧成,而之前的陶器,只要温度达到800℃就可以烧制成型。这就要求原始先民们有更高的把握火候的能力。同时,黑陶的陶土经过精细的淘洗和轮制,胎壁变得极薄,平均厚度不足0.5毫米,最薄的只有0.3毫米,比现在医院的针孔还要细!

10.

“黑如漆,亮如镜,薄如纸,硬如瓷,声如磬”,这是考古学家对黑陶的评价,因为它的薄,所以人们也叫它“蛋壳黑陶”。有的蛋壳黑陶杯全器重量只有40克,还没有一个鸡蛋重,捧在手上极轻,让你不得不佩服古人高超的技艺。

蛋壳黑陶高柄杯 新石器时代龙山文化山东省文物考古研究院藏

你看这个蛋壳黑陶高柄杯,比现在的红酒杯造型还要美。喇叭状的口沿,细长的杯柄,柄的中部还有一个布满了镂孔的“小肚子”。只要在这“肚子”里放上一粒陶丸,就能稳定高柄杯的重心,而当我们把它拿在手中晃动时,陶丸就会撞上笼壁,发出清脆的响声。现代有陶器制作专家经过多次实验,发现要做出一件蛋壳黑陶杯需要16~20道工序,而这背后涉及的工艺相当繁琐,难度也相当大。即使用今天的技术来仿制,也很难完全复制还原。

11.

我想,远古时期的人们也许一开始并没有想到,自己玩泥巴还能玩出这样的境界。当各式各样的陶器在他们手里诞生,人类文明也开始了一个新的纪元。

陶器的烧制训练了人类把握火候的能力,从而为后来的青铜时代和铁器时代奠定了基础;而陶器上的纹饰和物象以及各种造型的出现,也反映出原始人类在绘画和雕塑萌芽时期的艺术风格。

当他们在陶器上画下日常的生活,画下自己虔诚的信仰,花时间去雕琢一个容器,或许他们谁也不知道这意味着什么。但我们知道,有一颗名叫“美”的种子已经在他们心里种下了。而接下来要做的,或许只是等待这颗种子发芽、开花、结成果实。

12.

1.2 玉器 长得好看还是有用的

有了陶器以后,原始先民们的日子直接迈上了一个新台阶。小到喝水的壶、大到装粮食的缸,一件件陶器上画有各种纹饰,甚至带有造型设计。生产工具凑合能用,已经不再是他们的目标了,既实用又好看,才是美好生活的最佳选择。而就在这样日复一日的劳动生活中,发生了一段小插曲。某一天,或许是原始先民们劳动久了,在河边停下来休息时,他们意外地捡到了一些神奇的石头。什么样神奇的石头呢?

要说是石头吧,它却比普通石头还硬,不管你拿磨制精细的石器在上面怎么划都不留痕迹。而且更神奇的是,这些新发现的石头颜色鲜艳,打磨抛光后表面还会透出别样的光泽。用惯了陶器的原始先民们瞬间就迷上了这些漂亮的石头,那种心情大概就像我们今天在一大片沙滩上发现了一颗明亮的珍珠。后来,我们把这些神奇的石头命名为——玉(石)。

13.

古代玉器有三大产地,中国就占了一个山头,其他两地则分别是中南美和新西兰。我们今天评价一个地方够不够格能称得上是某种器物的产地,可能会就这种器物在此地的历史演变、用途、工艺等多方面进行综合评估。而在这几个维度上,中国作为玉器的一大产地,那都是当之无愧的佼佼者。

作为世界上开采和使用玉最早、最广泛的国家,早在约8000年前,在内蒙古东部地区的兴隆洼,我们的原始先民们就已经开始了将玉石打造成器物的探索。虽然出土玉器的加工痕迹还很粗糙,但考古人员推测,其实早在新石器时代,原始先民们就已经掌握了一整套包括桯(tīng)钻、管钻、皮绳线具、片切割、抛光等成熟的制玉技术。这在我们今天看来当然没什么,对于带有装饰和美好寓意的玉器来说花再多心思都不为过。但你想,那时候的原始先民才刚刚能吃饱饭,为什么要把时间和精力花在这一块块“华而不实”的石头上呢?

14.

要找到问题的答案,还得回到中国玉器的艺术发展史上的两大高峰——红山文化(距今五六千年)和良渚(zhǔ)文化(距今四五千年)。它们作为南北方玉器艺术的代表,把史前玉文化带入了一个辉煌的年代。

红山文化有两只“神兽”,其中一只叫作玉猪龙。大多数学者认为,这件玉器的原型是“猪”和“蛇”的结合。你看,玉猪龙光是头部就占了整块玉器的一半之多,再加上一对大耳朵、扁平的嘴巴,尤其是鼻梁上那像是褶皱一样的纹路,和我们电视上见过的猪哼哼叫时的样子的确非常相似。最惊人的还是它的眼睛,线条流畅平滑,就像是一刀下去刻成的。不过,也有人根据玉猪龙大大的脑袋和蜷曲的身子,联想到包括人类在内的、所有脊椎动物的早期胚胎外形,得出玉猪龙很可能是猪的早期胚胎的结论。

玉猪龙 新石器时代红山文化 辽宁省博物馆藏

15.

那么,为什么原始先民要把玉石设计成这样呢?其实不只是玉猪龙,红山文化遗址出土了不少动物造型玉器,还包括熊、虎、猪、鹰、龟和鱼类。根据环境考古学研究,红山文化的先民们生活在森林草原地区,渔猎是那时候的重要生产方式,这些动物都是他们现实生活中真实存在的。在原始人的思维里,万物有灵。当他们发现很多动物拥有人类所没有的能力,比如飞翔、游水时,这种神秘的力量就被放大了。弱小的原始人希望借这些力量来抵抗灾害,获得更多的食物,于是就有了动物崇拜。

拿玉猪龙来说,先民们所接触到的猪可不是我们熟悉的家猪,而是凶猛的野猪。健壮的体形和尖锐的獠牙,让野猪成为先民们羡慕和崇拜的对象,或许还成了某个氏族的图腾,甚至随葬的玉器原型。

不仅仅崇拜比自己强大的动物,原始人的崇拜对象也指向了最捉摸不定的上天。

16.

红山文化的另一大神兽“碧玉龙”(也叫C形玉龙、猪嘴玉龙),人送外号“中华第一龙”,是中国目前时代最早、体积最大的龙形玉器。集合了猪的脑袋、马的鬃毛和蛇的身体,碧玉龙通体墨绿,透露出一种莫名的威严感。只见它高昂着吻部,鬃毛高高地向后飞扬,活像是真的在天地间遨游一样。仔细看的话我们还会在碧玉龙的背上找到一个小孔,如果拿根绳子穿过、系起来,会出现这样神奇的一幕——龙头和龙尾竟然处于同一条水平线上。在那个没有精密仪器测算的时代,很难想象原始先民为了找到整块玉料的这一个平衡点究竟花了多少时间和精力。但他们真的做到了。

马未都老师在《收藏历史与文化》里说:“中国古典美学的基本原则,或者说第一原则,就是对称。”而早在几千年前的这块碧玉龙身上,原始先民或许就已经开始有了对称美学的概念。

17.

有意思的是,人们在研究中发现,碧玉龙的造型接近闪电。而在古人的意识中,闪电是支配雨水的神灵。粮食的保障离不开阳光和水,而一旦气候干旱,生活便会受到影响。雨,就成了生存下去的关键。因此也有人提出,原始先民花费大量时间和精力制作出的碧玉龙,或许还是乞求雨水的法器。类似的情况还发生在良渚文化上。良渚文化遗址中挖掘出的玉器有璧、冠形器、琮(cóng)、玉镯、柱形玉器和玉钺(yuè)等诸多器型,但最引人注目的还是玉琮王。

作为已发现的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,玉琮王重达6.5千克,内圆外方,中间被一个圆孔穿破。考古学家张光直就根据这样的造型特征,提出“方器象地,圆器象天;琮兼方圆,正象征天地的贯串”的观点,认为这是原始先民“天圆地方”宇宙观的体现。而早在《周礼》就有这样的记载“以苍璧礼天,以黄琮礼地。”原始先民就在这方圆之间完成和天地的沟通。

玉琮王及其神人兽面纹 新石器时代良渚文化 浙江省博物馆藏

18.

同时,几乎在每一个良渚文化玉琮上都发现了一种神人兽面纹。原始先民在玉器设计中植入的这种纹饰,从上往下由神人、神兽和神鸟共同构成。再加上边上的卷云纹,玉琮表面的整幅画就像是有神人驾驭着神兽,并在神鸟的庇护下到达天界,和上天直接对话。每一种纹饰的出现都不是意外,而是先民的有意创作和组合。

怎么做到和上天对话呢?无论是良渚文化,还是红山文化,在这两大史前文化的遗址中都发现了祭坛的存在。这些带有宗教祭祀性质的建筑和出土玉器的石冢石棺墓融为一体,而在这些当年最高等级的墓葬中,则沉睡着大巫师或部落首领。他们在胸前、肚子、手腕、脑袋或手中放置着一块块造型各异且散发着别样光泽的玉器。

19.

想象一下,在连续好几十天都不下雨的时候,部落里的巫师或许会准备一场盛大的祭祀活动。祭坛前,巫师举起了手中雕刻精美的玉器。这些硬度大且散发着光泽的石头,吸取了日月精华,无疑是沟通神灵的最佳对象。当原始人在上面划上一道道纹饰、打磨造型时,或许就已经在向上天发出虔诚的祷告。

在那个根本无法用科学思维解释自己赖以生存的土地的时候,冥冥中看不见的力量成了所有先民们的期盼。他们一方面害怕大自然的威力,另一方面又靠天吃饭,依赖大自然的给予。他们祭祀神明乞求风调雨顺,以此获得生存下去的必需品,使后代子孙生生不息。玉石鲜艳的色彩和细腻温润的质地,为原始先民崇拜那些看不见的力量铺好了道路,但反过来又恰恰是这些看不见的力量催生着艺术在一块块“神奇的石头”上开出了不一样的花。而这朵花,也开在了原始先民的精神世界之中。

感谢您的美好朗读!敬请关注后续篇章~