文学名人系列 之 少年相思在长安08

编者:本文较长,共37段。

第七章 这个男人不太冷

稚嫩的他,拿起重重的铁锹下地种田,好不容易抽到空闲,就坐在破败不堪的土堆上,一边啃着硬硬的馒头,一边翻起诗书,津津有味地看。

01

一

你遇到过,你的好兄弟忽然向你“告白”吗?

鄙人有幸,遇到过一次。

当日,我与元稹在平康坊买醉,不一会儿,就喝成了两个王八蛋。

我喝醉后嘴上没个把门的,容易胡咧咧,因此没少得罪人。今日也一样,我知晓眼前人素来风流,便大着舌头问:“老元,你最爱的人,是哪个?”

他擎着碗,身子摇摇晃晃的,目光斜斜地睨着我,半晌,吐出一个“你”字。

我就笑道:“别闹,快说,是谁?”

元稹目光迷离,眼神轻飘飘地落在我身上,语气竟带着哭腔地说:“就是你啊。”

我本醉意朦胧的大脑在那一刻猛然清醒。

02

眼见元稹像只醉猫一样,缓缓朝我摸了过来,我身上立时汗毛倒竖。

正在我设法溜之大吉的时候,忽见元稹一头栽倒在我怀里,人昏死过去,嘴里还语无伦次地喃喃轻语。

我俯下身去,听到两个字。

“阿丛。”

我登时醍醐灌顶,元稹喝傻了,以致错乱颠倒,把我看成他已然故去多年的亡妻——韦丛。

酒楼老板上来,见元稹酩酊大醉,要端来醒酒汤,被我拒绝了。我低头看着正沉浸在笑意中的元稹,轻轻叹了口气:“就让他与妻子再待久一点吧……”

伴客销愁长日饮,偶然乘兴便醺醺。

怪来醒后傍人泣,醉里时时错问君。

——元稹《六年春遣怀八首·其五》

03

我忽然感觉有些残忍,现在醉梦中的元稹有多幸福,那他醒来的那一刻,就该有多绝望。

我轻轻地摩挲着他的头,就让他以为是韦丛还在,还像以前那样任他蜷缩在怀里小憩一样。

这应该不是他第一次梦到她了吧?

听人家说,频繁出现在梦里的人,是你的大脑感觉到了你的思念,替你见了一面朝思暮想的人。

或许对元稹来说,现实反倒像在梦中,如同一场盛宴,令人目眩神迷的灯火酒色、光雾相映,却怎么也比不上家中一碗热腾腾的面来得温暖。

04

二

我认识的元稹,曾被无数人苛责。

他们吐沫横飞地指手画脚,什么“渣男”“凤凰男”等各种铺天盖地的谩骂。

可他们从没认真了解过这个人。

也许是听了几段市井浮言,也许是看了些似是而非的文章,便自以为明辨是非,站在道德的制高点,对着元稹指指点点,该这样,该那样,让他的名声就这么臭了一千多年。

这些人把自己阴暗的心思有意无意地强加在他身上。从最初的不明所以,到后来的全部洞悉,他还是选择无言地全部接受,哪怕这些本不该由他承担。

元稹(779—831),字微之,河南(今河南洛阳)人。

说起来,元稹祖上还是北魏皇族,只不过到了隋唐时期,鲜卑没落,融入汉族,到了元稹这代,那点皇族血统已经被稀释到忽略不计。

05

在元稹八岁那年,父亲元宽去世,元氏一脉家道中落,家境陡然拮据,只能搬离长安,前往凤翔。大抵从那个时候起,他便开始体会起这人生中一场又一场拥挤不堪的游戏。

记忆中,元稹的童年都在衣不蔽体、食不果腹的苦厄中度过,就连读书的机会,都是他直挺挺地跪在母亲面前,为自己求来的。

稚嫩的他,拿起重重的铁锹下地种田,好不容易抽到空闲,就坐在破败不堪的土堆上,一边啃着硬硬的馒头,一边翻起诗书,津津有味地看。

有时遇到流浪狗了,他会把馒头掰成两半,给它分一块,还满怀歉意地说:“抱歉啊,我也没有更多吃的可以给你……”

一个人拥有不属于他那个年龄的神韵,是因为经历了不属于他那个年龄的不幸。或许人不该感谢苦难,但再苦难的童年,都可以在零星的幸福中挑挑拣拣,最终拼写成一个大写的“爱”字。

06

贞元九年(793),元稹明经及第,那年他才十五岁。

按理来说,中唐重视进士,中进士者的起点也高,发展前途更好。

可毕竟进士难考,元稹家贫,迫切需要考取功名贴补家用,不敢像别人那样十年寒窗博个未卜的功名,只能放弃士子趋之若鹜的进士科,转而选择相对容易且冷清的明经科。

唐代科考分三个等级:礼部考试、吏部考试、制举考试。

元稹考过礼部试,依制要守选七年之久,在此期间,文人一般都会漫游四海、拓展人脉,元稹也不例外。

贞元十五年(799),他路过蒲州,暂住河中府普救寺,在这遇到了亲戚郑氏一家。

恰逢当地军队哗变,有流兵四处烧杀抢掠,而郑氏一家钱财丰厚,要是被这些大头兵发现,恐怕得大祸临头。

多亏元稹找来军中的好友,让他们回护郑氏一家,这才让普救寺的众人幸免于难。

07

三

贞元十九年(803),元稹一举登科,入秘书省担当校书郎。

也就是那年,元稹认识了一生中最重要的一男一女。

男的是白居易,当年他们二人一起高中,还一同去秘书省供职。

秘书省的职位清闲,不过好在大唐藏书典籍尽在于此。元稹与白居易都是嗜书如命的人,他们一同攻读书籍,后来干脆找了个寺院同住,互相监督复习,以应对最后的制举考试。

两个年轻人关门闭户,阅读这些年来大唐的秘藏典籍,揣摩当代之事,发现他们二人对某些国家大事的看法惊人地契合,于是干脆一同编撰对策,将大唐朝廷里里外外的问题剖析了个遍。

他们注定不会平庸地活下去,在满目浮躁和污浊中,他们依旧保有明亮的眼睛和敏感的心,带着矢志不渝的信念坚定前行,其铿锵有力的心跳声是最好的证明。

我坚信,大唐有了他们,注定会被搅得天翻地覆。旧的规则,由他们来打破;新的规则,由他们来书写。

08

关于元稹与白居易的故事,可以详见最后的番外,这里不再过多赘述。

更关键的,是元稹在这一年遇到的另一个人,陪他一起对抗现实的怀疑和无力,一起面对生命的虚无和无常,与白居易一样,这个人也贯穿了他此生此世的爱与痛,即他的发妻——韦丛。

当年的元稹,一眼就被东都留守韦夏卿的女儿韦丛相中。有的人仿佛天生就是为了另一个人而来的,常常会有一段不曾预想的爱情,精彩了苍白空洞的人生。

在一片欢天喜地中,元稹娶了韦丛,也和记忆里的崔莺莺道了别。

起初元稹对这段婚姻并无多少期待,都说爱情是精神生活,遵循理想原则;婚姻是物质生活,遵循现实原则,更遑论这种政治联姻,能相敬如宾已是滔天之幸,谁还敢奢望爱情?

在别人看来,韦丛是日思夜想也娶不到的女神。元稹自小苦惯了,对这种娇生惯养的大小姐天生恐惧。她身上穿的是绫罗绸缎,日常喜欢的是弹奏箜篌。这样的人应该嫁一个家境富裕的阔少贵公子,或者嫁入王府与皇族联姻,千不该万不该出现在自己身边,还一起住在这样一间简陋不堪的屋子里。

09

可她就偏偏出现在了他的身边,还牵着他的手,面带羞涩,沉浸在新婚的浓情蜜意里。

元稹感到好笑。

他认为,面前这个女子只是暂时被爱情冲昏了头脑,自己只不过是个卑微的校书郎,每年那么点俸禄,可给不了她锦衣玉食的生活。在生活的逼迫下,她早晚会看清生活的真相,最终离开自己。

可他元稹终是走了眼。

原来韦丛也可以不穿绫罗绸缎,粗布麻衣也安之若素。寒冬腊月里看到他单薄的衣衫后,这位大小姐亲自跑去学习针线,翻找衣箱为他缝制衣服,原本用来弹箜篌的纤纤玉手给扎得到处是血口子。

她也是可以不穿金带银的。元稹有时会有同僚造访,韦丛知道男人好面子,怕丈夫在朋友面前脸上挂不住,就特意摘下头饰去换了好酒,来招待丈夫的贵客。

她从小用的是玉盘珍馐,可自从嫁给元稹后,却要用落叶枯枝当薪火,用野菜来充饥。元稹愧疚不已,正要开口,却见韦丛一脸满足地说:“这个也太好吃了吧!”

10

他忽然就怔在原地,羞愧感不断地在心头翻滚,野菜那么难以下咽,怎么可能好吃?

或许对于不喜欢的人,人们常常都是以索取来获得安全感,可对于喜欢的人,却是生怕要得太多、给得太少。

韦丛从没在这段婚姻中索要过什么,只是无私地付出,她还美滋滋地向他描绘:“以后等你当了大官,咱们有了钱,你可一定得带我去五湖四海旅游去。”

在理所当然的话语里,他悄然落泪。

元稹看向眼前笑容甜蜜的韦丛,他目光里的生硬,慢慢地动摇、稀释,随后烟消云散,化成了说不尽的温柔。

他又怎会不知道她的爱。多少个日夜,看着她在家里日复一日等候他的身影,看到她对他的付出,看到融化自己的不只是夏日的阳光,还有那种爱上一个人时的心情。

他没有想到,自己会在崔莺莺之后爱上另一个人。面前这个姑娘明明身形如纸片般单薄,却为他撑起了整个天空。

11

他们没有昂贵钗环,他就替她闯入春光里,摘下一朵纯白的梨花,送给春光明媚的她。

寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人。

今日江头两三树,可怜和叶度残春。

——元稹《离思五首·其五》

她嘟嘴道:“干吗送我白色的花,不吉利。”

他笑道:“谁让我夫人的皮肤纯白如玉呢?”

她忽然就笑了,笑容带着万种风情,刹那间让这一片片的花海都黯然失色。

四周只有一些细小的片段,纵横着,交错着,沉默着,慢慢地日头西斜,夕阳下安静的斜影似乎也忽然晃动起来。

他们手拉手,看着彼此,在小小的天地间走着。那些爱意隐隐闪现,却又不经意匿于尘埃之间。天真如他们,以为还有很久的时光可以用来辜负,于是双手合十,企盼时光停留,永不终结。

可谁承想,多少年后,在同样的树下,只剩下一片绿叶与元稹一起度过那余生的残春。

12

四

元和元年(806),元稹与白居易同登才识兼茂、明于体用科,元稹更是一夺魁首,授官左拾遗,也就是谏官。

元稹把当年在华阳观时,与白居易一起讨论的政见一股脑地倾泻而出。

彼时永贞革新刚过去没多久,元稹上书认为皇子教育应该慎重,避免再度出现王叔文这样的投机小人,还纵论西北边事,旗帜鲜明地支持当时的监察御史裴度。

可现实总不尽如人意,朝堂里的老油条很快就给元稹与白居易这两个人上了一课。由于他们锋芒太露,让宰相很没面子,所以元白二人先后被贬到地方。屋漏偏逢连夜雨,抚养元稹长大的母亲去世,他回家守孝三年,到了元和四年(809),才复出为监察御史。

看到回朝的元稹,朝堂上的“前辈”们认为元稹受到了教训,会学乖点,就表示你们这些年轻人别太气盛了。

元稹却回击道:“不气盛能叫年轻人吗?”

可笑世人看轻他们,妄想他们会慌不择路,妥协地接受命运,谁知他们却让荣耀照亮了生命,踏着嘲讽前行,灵魂新生。

13

那一年,元稹奉旨出使东川。

临走时,因韦丛身染重病,元稹本想留下陪伴,可韦丛却说:“别忘了答应我的事,在我眼中你是要改变大唐的人,东川那些受苦受难的百姓可等着你呢。”

于是元稹就走了,他没想到,这一走即永别。

在东川,元稹铁面无私,连连上疏弹劾东川的不法官吏,平反了当地的许多冤案。

没过多久,中枢的调令下来,元稹被解除剑南东川详覆使的身份,到洛阳挂了一个闲职。

元稹没有气馁,他有那种孩子气的坚韧执着、沉浮于世间却依然固守的纯粹,始终未变。

他连连书写弹劾奏疏,准备重整旗鼓,可就在下一刻,帝都的友人来信,告知了他一个噩耗。

韦丛,病逝了。

14

五

元和四年(809)七月,韦丛病死家中,享年仅二十七岁。

这个消息到来的刹那,突兀的一声好像有什么东西轰然坍塌,只剩下遍地狼藉。元稹眼前的世界不断扭曲变形,待安静下来后,耳边只剩下自己的哭声,在漫无边际的黑夜中回响。

疼痛过后的脆弱,也许会覆盖所有感情,既无法积累,也无法沉淀,只能逐字逐句排解而出。

闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时。

邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费词。

同穴窅(yǎo)冥何所望,他生缘会更难期。

惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。

——元稹《遣悲怀三首·其三》

在冬末繁盛的光华下,元稹曝晒了大片大片对亡妻的思念。

这份思念与四季交替一样漫长,在无数个漫漫长夜犹如千万只蚂蚁一般啃噬着他的灵魂。

有多少日子,无边伤感的元稹都会站在墓碑前,失去任何语言的能力,就只是沉默。

15

六

元和五年(810),元稹因弹劾开国功臣房玄龄后代不法事,被召回京城。

途经华州敷水驿,当晚便留宿在驿馆上厅,不一会儿,宦官仇士良、刘士元等人到了驿馆,扬言也要住上厅。

这事本要论个先来后到,元稹就据理力争,谁知这帮宦官在宫廷内横行跋扈惯了,二话不说扬起鞭子就把元稹抽得头破血流,将其赶出了上厅。

敷水驿事件上达天听,大臣纷纷认为是仇士良等人无端寻衅,擅自殴打朝廷命官,罪无可恕。可皇帝却偏袒宦官,以“元稹轻树威,失宪臣体”为由,将元稹贬为江陵府士曹参军。

走投无路大概就是他现在这样,明明什么都没做错,却被扫地出门。

人在困顿的时候,心底的伤痛就会缓慢地泛上来,他开始想念韦丛,那个曾经让他感受到温暖的妻子。

16

元稹续过弦,不过事出有因,他在江陵因水土不服,常常病患在床,又要分精力去处理公务,实在无法照顾他与韦丛的女儿,于是在好友的张罗下,纳安仙嫔为妾,负责照顾元稹与女儿的饮食起居。

安仙嫔照拂元稹仅四年,便因一场疾病而死去。至元和十年(815),元稹再贬通州,又一次染病,险些丧命,不得已北上就医,在途中他认识了裴淑,二人结为夫妇,其实不过是凄苦命运中,找一人陪伴余生而已。

看起来元稹似乎并未能从一而终,但在那个三妻四妾成风的年代里,元稹每一任都是错开的,没有无缝衔接,且每任期间也没有另纳妻妾,始终都能做到身边只有一个人。

而更重要的,就是元稹续弦,是要照顾他的子女。

童稚痴狂撩乱走,绣球花仗满堂前。

病身一到繐(suì)帷下,还向临阶背日眠。

小于潘岳头先白,学取庄周泪莫多。

止竟悲君须自省,川流前后各风波。

——元稹《六年春遣怀八首·其七、八》

17

韦丛的忌日,他拖着病躯,在台阶上疲惫地靠着,女儿任性,不懂伤悲,还在灵堂前乱跑乱跳,把绣球花仗弄得满地都是。

元稹看向稚嫩的女儿,似乎能看到曾经那个熟悉的面孔,记得刚贬谪江陵的时候,他曾想过去死,可却无意间翻出韦丛生前寄给自己的信。

信上的字迹歪歪扭扭,行距也时阔时狭,只能算勉强成行,她让他好好地,“让我安心比什么都重要……”后面的字迹就模糊起来,瞧不清楚了。

他潸然泪下,好像又想起了妻子弹奏箜篌的声音,很空灵,好像就在耳边,他在家中找来找去,发现架子上的箜篌早已落满尘埃。

检得旧书三四纸,高低阔狭粗成行。

自言并食寻高事,唯念山深驿路长。

公无渡河音响绝,已隔前春复去秋。

今日闲窗拂尘土,残弦犹迸钿箜篌。

——元稹《六年春遣怀八首·其二、三》

18

一直觉得元稹和韦丛是唐诗中最完美的爱情,虽然彼此的手心都已长出藤蔓(téng wàn),分离的时候有不可思议的强烈痛感,但还是会义无反顾地把彼此推向更好的道路。

他们可以为对方改变,可以牺牲自己把对方推向更好的地方,只是人都无法预料自己究竟从神明手中借得多少年岁,所以他恼恨自己没珍惜那段时光,明知道是撕心裂肺的痛,还是不死心地去怀念那种越想抽离越是清晰的感受。

亿万年不曾老去的月光静静地披在他单薄的肩上,梦境中她静静地躺在自己的怀里,乖顺得如在森林里绕着树干生长的藤蔓(téng wàn)。可每当他惊悸醒来,只能看到昏暗的光线投射在手面,好似屏蔽掉所有现实的疼痛,随时间的缓慢移动最后蔓延全身,让泪水溃散在眼角深处。

他不止一次地想过,会不会一觉醒来,白居易还在,母亲还在,最爱的韦丛,也在?

19

曾经整个世界的光芒把她包围,在她走后,元稹的心中再也不会倒映出奇迹,只因他的灵魂早已随她而去。他再也无法抓住那已经逝去的光芒,只能仰得脖颈酸痛,眼睛被光线刺得泪流不止。

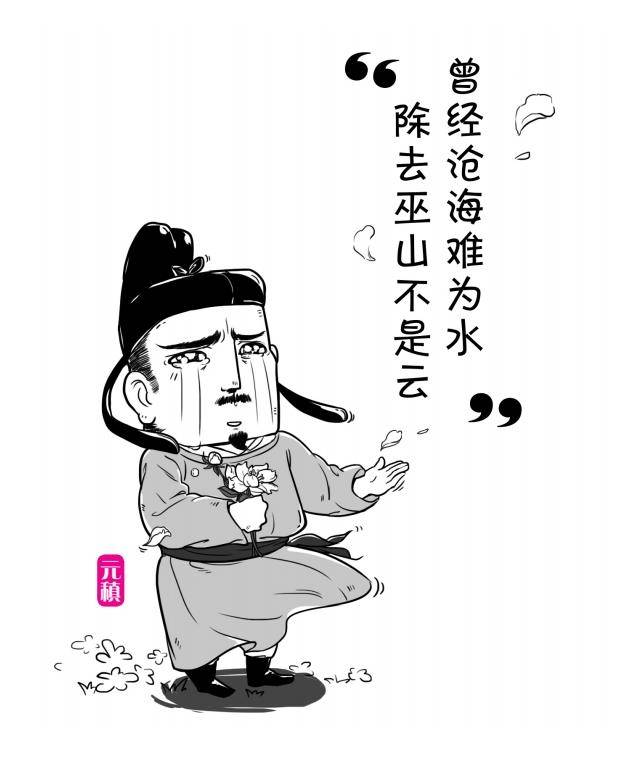

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

——元稹《离思五首·其四》

我见过汹涌澎湃的沧海,也看过无边无垠的巫云,自从没有了你,我觉得连天地都是在浪费,千山万水的风光怎么也不及你万一。

我任由时光如流水般倒退,希望能将我们定格在初见的那刻,从此以后,沧海没有水,巫山不驻云。

20

七

这里提一下元稹的诗。

自从安史之乱后,大唐帝国的国力一落千丈,连诗坛也衰落不堪,唐代宗年间所谓的“大历十才子”,怎么写也无法突破盛唐诗人的窠臼,于是有人惊呼:“唐诗死了!”

及至中唐,每个天纵诗才都在苦苦思索,该如何给唐诗寻找一条出路?

元稹也不例外。

元和八年(813),一个小伙子风餐露宿,跋涉百里,只为求见元稹,替他的爷爷写一篇墓志铭。

元稹热心肠,这类要求一般不会拒绝,就问了句:“你的祖父是?”

小伙子回答:“爷爷姓杜,讳名一个甫字。”

那几天,元稹为了写好墓志铭,便将这个小伙子带来的诗稿翻来覆去地读,越读越是心潮澎湃,惊奇连连。

21

他自幼苦读诗书,以为最伟大的诗人应该是宋之问、沈佺期、陈子昂这些人,可如今却发现,居然还有这样一个默默无闻的人,他的文采丝毫不让以上这些名家,甚至还远远过之。

他说:“苟以为能所不能,无可不可,则诗人以来,未有如子美者。”

终于,他的大脑轰的一声彻底清明,谁说唐诗已死?有杜甫留下的钥匙,我就可以打开诗歌王国的下一扇大门。

他联系白居易,引入杜甫为民作诗的特点,完善并发展了他们的“新乐府运动”。

什么叫新乐府?

就是由元白二人倡导,恢复古代的采诗制度,以讽喻时事、补查人政为主的作诗传统。

换句话说,就是写的诗句要句句写实,切合时弊,用舆论来钳制朝廷,令昏君奸臣不敢为所欲为,所以在文辞上也直截了当,语句通顺,甚至合于声律,可以入乐。

22

白居易后来在寄给元稹的信中说:“诗到元和体变新。”

二人常年来往赠答,他们的诗句在江南尽人皆知,驿舍道途人人讽诵,一直流传至宫中,里巷之人互相传诵,致使市面上一度洛阳纸贵。

元稹的声名,也由此传到了东宫,有嫔妃常常念诵元稹的诗歌,尤其是那首《行宫》,更是说出了每个身居宫廷之人的落寞心声。

寥落古行宫,宫花寂寞红。

白头宫女在,闲坐说玄宗。

逐渐地,元稹的名字被当时的太子李恒所知,每当读完他的诗句,太子都会感慨良久,赞叹一声“元才子”。

而这,也为元稹日后的仕途,埋下了一个伏笔。

23

八

元和十年(815),元稹被召回京城。

沿途上他遇到了命运相似的刘禹锡、柳宗元等人,一同行至长安,在泪眼婆娑中看到了在城门下等待他们多时的白居易。

本以为此行他们四人都会否极泰来,不承想由于刘禹锡突然的“嘴贱”,得罪了当朝宰相武元衡,元稹与刘、柳二人又被贬谪远州。

就在当年,削藩战争打响,武元衡被藩镇派遣的刺客暗杀,案子牵连到的白居易,也被贬到了江州,不得不说这一年的大喜大悲来得太突然了,刚见着起色,就又是一落千丈。

随着削藩战争的圆满结束,与元稹友善的崔群、裴度等人先后拜相,元和十四年(819),元稹被召回朝廷,还与令狐楚结为好友,后者酷爱其诗文,称其为今代之鲍、谢也。

24

元和十五年(820),唐宪宗死于非命,其子李恒即位,是为唐穆宗。

当年元稹被贬谪江陵的时候,与当时的监军宦官崔潭峻相识。

崔潭峻早知道新皇帝还在东宫时就喜爱元稹的诗句,心知这是个潜力股,迟早飞黄腾达,倒不如趁着现在雪中送炭一把,也当是结个善缘。他问元稹要了数百篇诗稿,元稹犹疑,这要是给了,那就算是与宦官勾结,换作以前年轻的自己,是绝对做不出来的。

可当初那种狠劲和炽烈持续了太久,光回忆就很漫长,最后只落得个流落地方,于是他体内的另一个人格开始在心里疯长,忌妒与愤恨遍地横生,那也是他自己的一部分,让他不知道该如何对待。

世上最糟糕的感受就是不得不怀疑先前深信不疑的东西,可现在,他终于学会了拥抱另一个自己,与宦官勾结就勾结吧,只要无愧于心即可,当即便把自己私存的诗稿给了崔潭峻,任他献给皇帝。

25

皇帝阅览后,大喜过望,问:“元稹如今在哪里?”

崔潭峻回答:“现为南宫散郎。”

皇帝迫不及待,当即擢(zhuó)升元稹为祠部郎中、知制诰。

步入仕途十余载,元稹终于走入了天子的视野,开始官运亨通起来。

长庆元年(821),元稹终于当上了梦寐以求的宰相,执掌大唐的国命。

可随即而来的,是铺天盖地的谩骂与质疑。

原因只有一个,元稹的拜相得益于和皇帝的私人关系,没有走正规的官僚审核程序,这样算得上是走后门,干扰了朝廷正常的升迁秩序。

元稹受到了官僚集团的排挤,不过他本人并不打算理会这些唇枪舌剑背后躁动的阴谋:一个人在享受光鲜的同时,也必须承受更多的非议。

但在这个位子上,元稹坐得一点都不轻松,尤其是当那只覆盖了整个中晚唐的黑手探来的时候,即便是已然贵为宰相的元稹,也要为之付出惨重的代价。

那只黑手,便是每个中晚唐士人都逃不开的官场旋涡——牛李党争。

26

九

牛李党争,简单地说,就是牛僧孺与李德裕的对决。

这两位后来也都升任宰相,在朝廷内拉帮结派,还领着自家的小弟互殴,做起事来只论立场,不问是非。斗争历经中晚唐六位皇帝共四十余年,将整个大唐官场都搅和了进去。

在中晚唐,每个士人刚入官场,就必须选一党站队,而这两党也轮流执政,一党当权,另一党就倒霉,四十余年来不停地拉锯,他们的宗旨是对人而不对事,一度把朝廷搞得乌烟瘴气。

那么,两党到底有什么深仇大恨?

起因是元和三年(808),唐宪宗一时心血来潮,举办了一场制举考试,还说但凡当前朝廷有什么过失,考生都可以放言直谏、畅所欲言。

但凡有点社会阅历的,都知道领导说让你批评自己那都是跟你客气一下,可谁知当年的考生牛僧孺、李宗闵还就较了真,洋洋洒洒地把朝政给批判了一番,文章还写得极好,一时间天下传诵,人人都知道朝廷的国策有问题。

27

这下皇帝与宰相坐不住了,当时的宰相正是李德裕的父亲李吉甫,他觉得这两个考生对他十分不利,二话不说就劝唐宪宗把他们给贬黜远方。

牛僧孺、李宗闵觉得委屈,你让我畅所欲言的,怎么还是我的错了?他们也不敢把过错算给皇帝,于是就把账算给了李吉甫,李吉甫死了,那就父债子偿,再把仇结在他儿子李德裕头上。

在元和年间,牛僧孺、李德裕等人还只是小官,掀不起什么风浪,但唐穆宗登基后,这些元和三年(808)制科案的当事人也都先后升官,成了官场的主力军,于是当年的私仇就延续到了此时。

爆发点,就是长庆元年(821)的科场舞弊案。

这一年,礼部侍郎钱徽主持进士科考试,右补阙杨汝士为考官,这两个人都是牛党成员,所以在考试的时候故意放水,让许多牛党子弟登科。

28

这事很快让李德裕、李绅等李党中人察觉,这二人素与元稹友善,现在元稹是皇帝面前的红人,于是他们就请托,让元稹揭发这场舞弊案。

元稹也不含糊,二话不说就把这事捅到了皇帝案前。为了谨慎起见,唐穆宗派人复试,发现这帮人果然没什么才华,这场科考的考官绝对有舞弊嫌疑,于是当即贬黜钱徽、杨汝士。

正是由于元稹这次的多管闲事,让牛党中人记恨起了元稹。

现在经常有人说元稹是李党中人,长庆元年(821)这场科场舞弊案,元稹也不干净,他就是故意在皇帝面前告发考官,目的在于党同伐异,打压牛党成员。

可我之前为何要说,元和末年,元稹与令狐(líng hú)楚关系甚好?

令狐楚正是牛党骨干。

29

可见,此时的元稹也是个无党派人士,在李党与牛党两派都有好友,所以这次长庆科场舞弊案,元稹与当年在东川一样,全是出于一片公心。

只是,牛党人不会理会这点,他们只看到自己人因你元稹的告密而惨遭贬黜,于是把元稹当成李党人排挤。可以说,元稹起初并不想蹚党争的浑水,可当时的官场就是这样,你铁面无私,他们就觉得你是故意针对,这下元稹再也难以置身事外。

还有一点,就是长庆科场舞弊案,导致元稹与好友裴度翻脸,还让他险些失去了白居易。

因为这次考试裴度的儿子也参加了,在第一场考试时中了进士,可由于元稹的插手,导致第二次科考裴度的儿子黜落。虽说后来唐穆宗念裴度平藩有功,给了他儿子一个功名,可裴度还是咽不下这口气,把账算到了元稹的头上。

30

没过多久,裴度就上疏弹劾,指责元稹与宦官勾结,污染朝政,为清流所不容,而牛党中人李逢吉则推波助澜,在暗地里煽风点火,挑拨元稹与裴度之间的关系,还造谣说元稹曾暗地派人刺杀裴度。

可以说,这二人的矛盾全靠李逢吉从中挑唆,可神奇的是,当时的人居然全都信了。

甚至连白居易也信了,还写信给元稹说,你要真敢为了权力杀裴度,我就跟你绝交。这是这对挚友第一次如此决绝的对峙,让元稹自己都渐渐怀疑对其究竟存着怎样感情的所谓的朋友,或许真的回不去了,他们早就不再是多少年前的稚嫩少年,都早已经被世事变迁磨砺得辨认不出模样。

眼见自己的近人与著名功臣闹得沸沸扬扬、不成体统,皇帝也不好默不作声,于是各打五十大板,两个人全部罢相,放到地方当刺史去,而幕后黑手李逢吉如愿以偿,取代了两个人成为新的宰相。

31

长庆二年(822),元稹出为同州刺史,皇帝也知道他冤枉,可没办法,必须给天下人一个交代,所以元稹在撞得头破血流,摔得满身狼狈后,也只能再爬起来继续走着,心底血肉模糊,脸上却还要挂着微笑。

这里着重“表扬”下李逢吉,这位最擅长的技能就是煽阴风、点鬼火,略施小计就可以让元稹与裴度反目,连元稹与白居易这样的知己之交也能差点拆散。据说韩愈与李绅之间的矛盾也是李逢吉在幕后操纵,我寻思大哥这本事哪儿学的啊……

长庆四年(824),年纪轻轻的唐穆宗突然驾崩。

元稹闻讯后凄然泪下,这个对他有知遇之恩的君主死了,也标志着元稹的仕途在这一刻走到了终点。

大雨终究是安葬了刻薄的岁月,眼角流下的泪,是他至死庇护的天真。

32

十

唐穆宗死后,年少的唐敬宗即位,新帝将朝政托付给李逢吉,自己每天就快乐地玩耍,两年内酿起了两次政变。

第一次政变,是两个市井小民发动的。

一个叫苏玄明,是个算命先生;一个叫张韶,是个染工。

某天,苏玄明给张韶看面相,一看大惊,“张兄,你这是大富大贵之相,我看你迟早能坐到皇位上喝酒。”

张韶一听这话,居然信了,二人就这么紧锣密鼓地谋起了反。他们在染坊召集了一百多人,趁着皇城戒备松懈,伪装成送染草的混了进去,一进皇宫,这一百多人就大杀特杀,一路直奔皇帝所在的清思殿去。

33

这天皇帝本来正在清思殿打球,在皇宫发生骚乱后,唐敬宗就被亲信保护着到了神策军那里,张韶、苏玄明等人扑了个空。

可来都来了,张韶一屁股就坐在了殿内的龙椅上,拿起御酒就和苏玄明喝了起来,边喝还边竖起大拇指夸赞:“苏兄,你真乃半仙也,算得真准!”

然后朝廷的神策军就反杀了回来,把张韶、苏玄明等人全给砍了,政变就这么平息了,这应该是历史上最令我感到茫然的政变了。

第一次幸运,第二次就不行了。宝历二年(826),宦官刘克明、击球军将苏佐明发动政变,害死了唐敬宗,在宦官的一通内斗后,最终决定拥立唐文宗李昂为皇帝。

至此,短短不到数年的大唐连换了三任皇帝,每换一次,牛李两党就攻守易势一次,以致朝堂政局动荡不安。

34

十一

大和三年(829),在外漂泊数年的元稹,再度回朝,担任尚书左丞。

那时候的他已然年迈,老是会闪着腰,可好像大唐也不甘愿他消失似的,在任期间元稹还是不改当年的脾气,整肃吏治,有次更是一天将七名受舆论指责的官员连谪出京。

元稹给国家的爱就犹如极昼,如果不跋涉到地球的南北两端根本看不见,然而就算是走到北极,能拥有的也仅仅只是不到一百九十一天彻夜无休的日光,这些透支的日光将在漫长的冬季里由极夜来偿还。

李宗闵上台,牛党得势,大和四年(830),元稹再度被贬谪,出为检校户部尚书,兼鄂州刺史、御史大夫、武昌军节度使。

大概就在这次,他忽然预感到了什么。那日他终于见到了心心念念的白居易,白居易哭丧着脸,对他说:“年纪越大越伤悲,我比你年长,没准儿会比你早去的。”

35

莫怪独吟秋思苦,比君校近二毛年。

——白居易《秋雨中赠元九》

元稹回复:“不要悲观,比我大几岁又怎样,兴许我还死在你前头呢。”

劝君休作悲秋赋,白发如星也任垂。

毕竟百年同是梦,长年何异少何为。

——元稹《酬乐天秋兴见赠,本句云:莫怪独吟秋兴苦,比君校近二毛年》

不承想,一语成谶。

大和五年(831),元稹暴亡于武昌,享年五十三岁。

36

十二

元稹死后一千多年,随意在网上一搜索,映入眼帘就是一句句的“渣男”。

可正如我所言,元稹一生妻两位、妾一位,且时间不重叠,在三妻四妾实属平常的唐代,这样的婚姻状况已然合规合矩,纵然放在今日也无可挑剔。

关于元稹风流成性,还有一事。

元稹在出使东川之时,婚内出轨薛涛,之后还和刘采春不清不楚,可见其人风流成性,到处拈花惹草。

这一说法出自晚唐的《云溪友议》,这是一本小说,连野史都算不上,其中记载关于元稹的种种荒诞不经。当年牛党掌控朝政,参与编修《唐穆宗实录》,他们在其中夹带私货,编造了不少关于元稹的黑料,这才让元稹声名大坏,后人不查清楚,还信口雌黄、人云亦云,又如何对得起这个曾经为民做主的清官?

37 杀青段

我记忆中的元稹,一直在抗拒着向这世俗妥协,一直想坚持做自己,一直说要走自己的路,可他却忘了,没人能否定现实的黑暗,也无法永远带着棱角闯荡。他始终不想遵守那些游戏规则,因为他还向往与渴望那些光明。

这不是自欺欺人,他比任何人都清楚这个世界有多么不完美,但他还是选择带着希望活下去,相信付出就会有回报,只要付出就能以真心换真心。

元稹他就在这冷到刺骨的现实中,给出了那一点点的不现实。

尽管现实不会如他那样的傻,却没来由地让人感觉到无比温暖。

相关链接:

01 第一章 韦应物 436468

02 第二章 刘禹锡 330538

03 第三章 柳宗元 347916

04 第四章 韩 愈 945612

05 第五章 李 贺 471697

06 第六章 白居易 上 419009

07 第六章 白居易 下 528216