共性与个性,契约与人情

人对正反概念的理解一般有两种方式:

一种是原则上的正邪善恶或者性质上的正常和扭曲。显然原则和性质上的问题非此即彼、不能糊弄和混淆,就像三观正与不正、心智成熟与巨婴、合道与失道、饭和排泄物,不能混为一谈。

另一种是同性质也同层次的正反两面,比如刚柔并济、收放自如、进取与冷静等。此类正反就是辩证法和传统哲学中的标准对立统一关系,必须平等对待、同时兼顾,不然就会失道失衡入邪路。

但在实际情况中,正反概念不只有这两种关系,甚至会混杂多种情况,比如“不积跬步无以至千里”以及“砖头和房子”这类小和大的关系,就是基础与上层建筑的关系,显然不能用“相辅相成”的万金油话术糊弄问题;而“呼”和“吸”则是交替进行的关系,性质虽同但层次不同。

所以,想真正实事求是辩证分析问题而不在概念上没重点地扯皮绕弯、脱离实际搅混水、被糟粕网缚而无自觉,就必须基于事实仔细梳理。

最容易糊弄人或被利用为削弱大众意志和迷惑群众心智的两对典型就是“自私和无私”,以及“个性与共性”。

先复习在道德经中已理过的自私和无私。这对概念就混杂了多种情况,迷惑性很强。

从性质上分,自私和无私都有正常和不正常两种情况,不能简单把自私和无私当成错和对。比如,不正常的自私是侵犯和捆绑外界,不正常的无私是委屈自己讨好“奉献”外界;正常的自私是守护自己的正当权益以及保护个人空间不被侵犯,正常的无私则是收回对外界的绑架和侵犯。如果对性质界限模糊不清而“自然”接受了“传统观念”的熏陶——认为无私比自私更高尚,就会在构建“收回过分自私”之人生观的同时又被植入“自我委屈” 的种子而迷信“吃亏是福”和“只要无私奉献、自我牺牲就能自我扬升”的自欺欺人歪理,从而无法构建完整的自我认知和独立人格。

造成这些混淆而形成不够全面的“传统美德”的原因就是脱 离历史唯物——忽略了古代先贤教化所处的历史背景和以暴虐无道的贵族阶级为主要施教对象的基本状况。贵族滥权纵欲压迫百姓,严重固化阶级,因而“慈悲、无为、仁政、和为贵”理念劝导暴虐贪婪者唤醒爱心、戒定生慧、平天下、度众生,还世间祥和。

因此,传统教化多以收、静、空、稳为主。

活学活用不难推知,统治阶级好张狂,所以须收,而老百姓被压迫,所以要会放,应该敢于反抗暴政、维护权益、拒绝奴役。这就是道德经中的“大威至”和现代革命精神提倡坚持斗争、蓬勃朝气、积极进取的原因。

对比之下显而易见,古今教导风格之所以迥异无非是因为历史背景和作用对象不同——一个是规劝统治者“熄火”,一个是鼓舞无产者奋进,一个损有余,一个补不足,但本质一贯,都是回归正常和完整,争取自由和公平。

而在对道德经的解读中也反复提过,古代统治者用教育他们自己的先贤思想“教育”老百姓,反起到了事半功倍的愚民效果,经过两千余年的传承,形成精华糟粕交织难解又总体偏收的传统文化风格,直到现在还在持续制造有益又弊端显著的混响,使很多人内耗严重、在生活重担下徒增沉重的心理压力。

这就是分清性质、尊重实际、不孤立看问题的重要性。

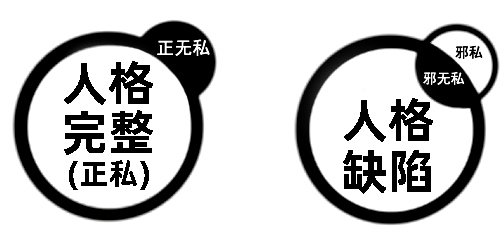

想完全理清自私和无私的问题还得分清不同性质下的自私和无私的关系,如下图:

此图中,大圆就是人格完整或基于基本生活需求和性格健全的个人空间,黑色是收回的部分,白色是个人占据的部分。

此图中,大圆就是人格完整或基于基本生活需求和性格健全的个人空间,黑色是收回的部分,白色是个人占据的部分。

很显然,正常的自私就是人格健全或整个圆(个人空间)的完整,既没有多出的部分,也没有缺的部分;正常的无私就是收回多余的部分但不损害大圆的完整。

不正常的自私是侵犯剥削或捆绑外界、占据他人(不属于自己)的空间,不正常的无私就是委屈自己献祭外界,任凭外界挤压自己的空间或吸取自己的精力。

由此可见,只有不正常的自私和无私才是一体两面的对等关系,而正常的自私和无私是主体和附属的关系,两幅图的核心都是中间的大圆或人格完整,又或正私,即两幅图的共同主题为:任何使圆残缺或令正私妥协的都是邪。

这就是以人为本,以人为本就是以正私为本、以正当权益和个体空间不受侵犯为本;而人之中最容易受压迫的就是百姓,所以对统治者来说就是以民为本,“和为贵”是让统治者对人民和,培养统治者的正无私,而不是让人民委屈自己用邪无私对统治者与社会“和”,也就是说:

“以和为贵”的本质是以民为本、行不言之教、反求诸己的仁政,根本不是用“和”与“仁爱”教育天下让百姓替统治者塑造所谓的“稳定”环境为其减负——“仁者爱人”中的“仁者”是统治者,“人”就是“人民”。

而如上文所言,处于受压迫阶层的无产阶级百姓应该以“不仁”为主,敢于发声、揭露无良,行使维护个人权利和监督国家环境的责任。

因此“仁者无敌”就是“以真正无私的仁爱对待百姓,百姓就不会与其为敌”,而佛教中的“天上地下,唯我独尊”的真义不是以自我为中心的傲慢,而是以自我为核心的自尊和自强。

理清自私和无私的关系后,就更容易解决个性与共性的问题。还是直视最坚固的现实:所有人的共性只有吃喝拉撒睡,除此之外皆无共性,就是爱吃的食物和生活作息都不一样,在个人追求、兴趣特长、思维方式和精神世界方面更是各不相同。

吃喝拉撒睡就是基本生活需求,是人在“实实在在的层面”上或能用具体举措实现的唯一共性。所以——

如果环境一直强调共性,就会把人拉低到一辈子只会为了基 本生活需求而奔波的生存线层次。直接表现就是这些“共性”会 成为评判人是否有生存权的门槛或社会规则而直接与基础生活条件绑定(如应试教育、体面有礼等)。

从另一个角度理解,用共性教育大众则必抑制个性,人的基本生活得到满足且无多余压力后,一定会发展个人追求或展现个性而冲击共性,因而只能把人重新限制在为基本生活“努力”的状态中才能保持稳定。生活在此状态下的人要么清贫、要么为维持表面安康付出严重代价——不是认知愚化、自私苟安就是心理紊乱、多流血汗。这就是对百姓提倡共性或“以收为贵”(和孝、 有礼)的环境或文化圈内卷严重的底层逻辑。

基础共性生出个性就像树干必然长出枝杈,是不可逆的客观规律,人的个性得到尊重也会自发生出对环境的肯定,从而形成环境与人互相尊重的整体风气,这个就是更高级的共性,或共和。

显然自发性是共和的必要条件,而尊重人的个性是自发性的必要条件,因此不能用任何框架型的意识形态和固定品德风尚干扰人的思想和行为自由。也就是:

不能用普及共性达到共性,而应从提倡个性到达共性,

这也是“将欲正,必固反”的对立统一原理。

总结而言,实现共性就是实现两个共性——基础共性(基本生活需求)和高阶共性(共和),实现高阶共性的前提是尊重个性,不塑造人的行为和精神;合起来还是“民生为本”和“不言之教”。

不难得见,共性和个性的关系是与呼吸类似的前后交替关系,且还有从基础到高级的层次变化,比普通对立统一关系更复杂,在此处用“同时存在的相辅相成”无脑绕圈子必然是混淆认知。

个性是共和的前提,因此,

不是共产主义时代下的人全面发展,

而是人全面发展才会实现共产主义。

从自私与无私的辩证中可知,用收敛型的“共性”之框架抑 制大众的普遍现象实际上是古代统治者偷换教化对象借力打力的愚民固阶级之术,哪怕受固有观念深刻影响的社会无解现状非当代人本意,也不变其本为愚民而生的“传统”底层逻辑。因此,文化上的革命与争夺生存权的革命一样重要,但在知晓文化扭曲的缘由并整理归纳后,其理念又非常简单:

柔慈、空静、仁和、无私的格物之道(退、收)应该是统治阶级抑制自我的教程,不能用来抑制底层百姓。

刚强、奋进、守私、维权的革命之道(进、放)应该是无产阶级自强不息的纲领,不能用在纵容贵族高层。

所以,无论是“神爱世人、普度众生、绅士般有礼”还是“委 曲求全、柔慈清静、施仁政笃行”,只要用回统治阶级身上,语境马上无违和恢复正常;“自由自尊、刚猛积极、活力四射、个性张扬、享受生活”重启于民,环境也不再沉闷压抑。

可见,问题不出在文化本身,也不在古今矛盾,而在文化使用的错位或对古今思想适用对象的模糊。明晰即知,文化的革命不是翻天覆地、大破大立,而是将凌乱无序的部件各归其位。

小范围的共和就是人情,也叫和睦、共鸣、惺惺相惜、情投意合、团结默契等。显然人情的对象是互相了解的自己人。而契约是为达成共同目的的约定,因了解不深默契不够为防止出错而有形式上的强制性条件,且多伴随辩论和谈判,作用对象应该是外人——只有关系疏远才需要用形式和磋商保证共识。

所以,不能对外人讲人情,不能对自己人讲条件——

契约精神应该用在办公上,就事论事立场明,不能用人情套近乎或用和气先绑定;套近乎是贿赂,“和为贵”讲不清。

感情深厚应该用在小家中,相知互重交心灵,不能用条件作 交换或争道理分阵营;讲条件是利用,辩对错伤感情。

更不能把身边人当情绪垃圾桶——在外点头哈腰,回家跩得不行——越对外越客气,形象谦卑恭敬,越对内越狠厉,温良恭让全扔。

造成此颠倒错乱之因还是用“孝敬”等“共性”覆盖全社会, 以至人情世故泛滥、大众内外不分,界限感缺失,道德绑架严重;人在体面下忍气吞声,只能在无社会监督的自由空间(家)中找回丢弃的“尊严”和界限,筑牢内卷严重又内耗严重的环境。

因此必须使错乱复位:

【公事重规矩,私事看心情】

【在外讲道理,对内用感情】

就是健康社会之大家与小家之本。

海阔风浪多,河深污泥厚,文化越有根基,包袱也越重。根基浅,必难走远,包袱重,也难前行,所以既不能丢弃根魂,也不能拖泥带水,而需要从根源处理清。