中国传媒大学播音与主持艺术专业硕士研究生学习考试科目,阅读参考书籍(883人文社科基础)(14)

《媒介与社会:权利、平台和参与》(第二版)

著者简介

[澳大利亚]尼古拉斯·凯拉(第二版)译者:任孟山 陈文沁

232

受众既观看内容,也在生产内容时被观看,还在生产数据时被观看,这三者之间相互关联。当受众观看媒体、与媒体互动并生产媒体内容时,他们也生成了数据,并把自己的身份和社交网络与媒体生产者和文化生产者提供的资源联系在一起,平台在数据库中记录这些关系并进行跟踪和回应(Andrejevic,2011:287)。

受众参与和被监视这两种实践在媒介系统中早已存在。正如市场研究和收视率对受众的监测,答题节目、脱口秀和谈话广播节目的内容也主要是普通人的生活。然而,当代的媒介系统越来越以“观看受众”为前提。受众不仅接受监测,也把内容生产内化为其日常使用媒体的一部分,这也让他们更有生产力且更高效:

●提高效率。通过回应和调整内容以优化针对特定消费者的讯息和广告。掌握观看者的观看时间、身份及其位置,如果掌握谁在何时、在何种情况下在观看,就可以确保他们看到正确的内容。

●提高生产力。通过扩大受众注意力的功效,从而提高生产力。受众不再只是观看针对他们的广告时才有生产力;如今他们只要能观看就有生产力,至少可以生成关于习惯、品位和偏好的数据。

观看受众与更广泛的流行文化密切相关。正是流行文化把参与和监视表现得美好、具有赋权的功能且妙趣横生(Andrejevic,2004)。正如脱口秀把自我披露和自我提升作为身份建构的核心,诸如“安全娱乐”、边界和家庭安全,以及名人文化等流行文化类型,都在呼吁我们参与其中,让我们把监控技术当作娱乐工具。这些文化形态把“被观看”变成娱乐和日常生活中无法避免的一种普遍的面向。我们心甘情愿地参与对自我及自己生活的监视,与此同时,要在没有“被观看”的社会中生活也变得愈发困难。

观看的合理化嵌入了更广泛的灵活经济的发展扩张。在这种经济模式下,越来越定制化的产品被卖给越来越精细的利基市场。受众参与处于“观看与被观看”的状态下,意味着媒介不仅仅在单纯地生产那些限定社会生活的意识形态表征。观看受众的媒介系统也回应着受众的创新和开放式的传播活动,他们的这些活动是需要引导的生产资源,不必受到约束和控制。在这个系统中,受众越活跃、参与度越高,创造的价值就越大。正如前一章讨论的那样,媒介系统对我们的观看需要我们的参与。监视通过观察社会生活的中介方式(mediation)来推断模式、行为或质量。 这种监视手段能够进行分析, 而且在很大程度上需要受众不断上传关于其生活和社会世界的个人信息和背景信息。

233

受众是当今市场研究中不可或缺的一部分。人们主动收集和上传信息的行为已是日常生活中司空见惯的一部分;与此同时,他们还不断刺激信息在社交网络中的扩散。当其他人查看、点赞、标记或评论用户上传的内容时,也会让网络世界更加丰富多彩。内容是受众判断的产物,也是其建立社交联系的产物。这些内容产生的数据被存储在社交媒体数据库中,也被用于其他的监视目的。例如,一个受众拍摄并上传到Facebook的照片不仅是有意义的文本,还是创建有关这个人及其社交网络的数据装置。只有受众才能完成这项工作,因为他们在社交网络中占据着特定位置,并且有能力把社会生活中介化(Carah,2014a)。平台不仅仅在表征层面向受众分配特定的意义,从而达到创建和管理受众的目的;它也掌握着某种传播循环以调控受众,让他们持续扩散意义。媒介环境是环境的“探测器”(Andrejevic,2013:58),持续地监测受众,回应他们不断变化的身份认同、社会关系和文化实践。

三、受众对“被观看”工作的参与

被观看的工作包括受众对内容、产品、服务和体验的评价和推广。受众产生的个人偏好数据可以被用来优化营销活动,因此受众也受到招募,投入向他人传播其判断和品位的工作。这种推广工作包括以下要素:

●对产品、地点和体验进行评级和排名;

●分析产品、表达品位和偏好、展示日常生活中对商品服务的消费过程;

●创建和扩散图像,把身份与社交空间和品牌联系在一起。

234

我们的身份与产品、品牌和消费者体验相互结合,被整合到“一个推广包”里(Hearn,2008:209)。我们在品牌活动中扩散自己的图片,例如在品牌的Facebook主页上或通过社交媒体的社交广告打包推广,由此塑造了消费文化语境。

我们在网上生成和传播的大部分内容都携带着情绪、感受和偏好,而媒介平台则捕捉和利用这些表达。通过这种活动生成的信息会把我们对产品、地点或体验的偏好与人口数据、行为数据和位置数据相关联。另外,我们的排名和评级也会生成媒体内容,例如,我们的朋友也会看到我们在社交媒体中分享的商品或地点。受众或消费者评论的价值取决于其可信度。排名、评级和表达品位之所以是一种生产力,是因为品牌只有获得认可才能产生有价值的声望(Hearn,2010:423)。如果排名和情绪表达来自与我们相似的人或我们相信的人,那就会特别有价值。社交媒体网站假设你的朋友信任你的判断力和品位,因此会在广告中利用你的身份向你的朋友宣传产品。你对一个酒店或一本书的评价内容会被这些网站打包给其他消费者,用来吸引他们的关注(Hearn,2010)。我们的购买历史甚至也会变成促销内容。例如,当我们登录亚马逊,会看到“像我们一样的其他人”购买的图书;Netflix和Spotify也可以根据与我们有相似观看或收听习惯的人的偏好,来预测我们可能会喜欢哪些电影和歌曲。

排名和评级的工作还扩展到我们对流行文化的批判、反思以及定位方式。这项工作是一种促销劳动,受众参与塑造商品,然后再把这些商品卖给受众(Martens,2011)。对那些有附加价值或能促进消费的商品,受众和消费者还会为之支付额外的费用(Zwick et al.,2008)。总而言之,人们在使用商品服务的同时也会添加内容,提供反馈并生成数据,为商品的持续发展作出贡献。因此,人是创新商品功能及其用途这一社会过程的组成部分。

消费者、粉丝和用户的反馈和创新往往是消费和流行文化本身的组成部分。如果媒体生产内容时考虑了粉丝的想法,粉丝就会感到拥有了权力。安德热耶维奇(2008:27)指出,粉丝批评和评论电视节目时,也会开始认同生产者的指令。他们会讨论如何推广一场秀,这场秀吸引哪种观众,以及未来要如何发展、如何满足粉丝的要求。安德热耶维奇(2008:27)指出:“让观众实质地参与制作,亦即邀请观众接受生产者的立场,有利于把观众的反馈转化为潜在有效的营销信息和人口信息。”受众表达品位和评头论足的行为都是有生产性和有价值的活动,能帮助生产者创造更有价值的商品。粉丝也被纳入持续的反馈循环,使文化产品的生产合理化。

235

受众具有传播能力,创造了意义扩散的社交网络(Terranova,2000)。他们开展活动不收取酬劳,既在享受又受到剥削。对那些依赖用户持续传播的网络文化生产而言,这种免费劳动必不可少(Terranova,2000)。受众的创造力是网络价值生产及控制机制的核心。受众利用其身份和情感来吸引彼此的关注,对品位、风格、情绪和性格作出判断,告诉别人他们对某事或某人的感受。受众参与的越多,产生的信息就越多,就越能提升网络刺激、回应和预测其兴趣的能力。当受众对彼此的身体、外表、消遣、产品、品牌、服务、文化产品等进行评论、点赞或评分时,也在为那些由互动媒体收集和利用的数据添加重要的情绪维度和影响力。受众对意义的贡献源自其日常生活,这种工作只有他们才能胜任,因为只有他们才能站在自己的社会位置上来接触和调节社会联系、观念和感受。

受众自己也认同这种被观看的工作,他们把品牌推广和推销逻辑融入了自己的生活和身份(Hearn,2008)。正如我们会评估品牌和产品一样,我们也会相互比较,竞相展现自我,这也使得品牌推广和促销传播正常化。我们不仅用商业流行文化中的资源来塑造自我,还向别人推销、展现自己的身份。巴内特-怀瑟(2012:65–66)在分析年轻女孩创作分享的YouTube视频时发现,她们用商业流行歌曲、流行文化图像和品牌产品的元素,做出和名人一样的动作。可见,年轻受众制作内容时采用了商业流行文化的资源,他们不仅在自我身份的生产中整合、推广品牌、名人和产品,还把自己的身份当作一种品牌。他们把品牌、促销逻辑和文化工业的商业产品融入身份的生产,也让被观看的工作合法化,让品牌化成为日常生活中的一种普遍的传播模式。

受众有时选择与那些“被观看的工作”保持距离,以一种精明的或冷漠的态度看待品牌、广告和商业媒体的表征。那些有创造力的受众可能会“精明地拒绝为那些显而易见的操纵手段买单”(Andrejevic,2008:37)。但我们需要警惕这种精明的、讽刺的、犬儒主义式的参与形式。这种方式固然是在批评商业媒体,但也可能仍是在为广告商的利益服务(Carah,2014b)。有创造力的受众通过淡化自己在媒介系统中参与活动的价值来模糊自己本身的价值。但进一步来看,其批评态度往往会让品牌更有价值(例如更酷、更时髦或更值得追求),他们也把品牌元素植入自己的身份,无论表现出来的是毫无兴趣还是真心实意,其中的批判意涵仿佛已经与身份浑然一体。

236

四、为何数字广告如此强大?

平台大大扩展了创建内容、社交、注意力和数据的劳动。虽然我们可以自由生成内容和数据,但也越来越身不由己地在这些传播系统中进行这些劳动。安德热耶维奇(2011:286)指出,数字媒体的监视具有剥削性,是用我们生成的信息来“预测和影响”我们的行为,而且这是为了别人的利益服务。我们固然可以从中获得乐趣,但却失去了对自己创意的掌控,把自己以及我们的社会世界置于一个我们无法控制的网络中,这个网络会用我们生成的信息来对我们以及与我们相似的人作出决定,并以此来影响我们的生活。

关于信息收集和受众打包的讨论经常涉及隐私。换言之,我们应该确保或者担心平台对我们信息的利用是否会给自己带来影响。但有关个人隐私的论点可能存在误导,因为它把我们的注意力导向远离监视可能带来的更大的社会后果。实际上,媒介系统的价值创造并不依赖监测个体的私生活,而是通过监测大量人口的生活与互动行为,把人分门别类。分类决定了意义如何在网络中流动。因此更需要思考的是,大范围的信息收集、受众分类,包括其中存在的社会控制和社会歧视,会对个体及其所在的社会带来何种潜在的后果。

要应对这些发展,其中一种方法是赋权消费者,使之更好地控制其所在的信息环境。这就需要提高信息收集和使用的透明度。其次,消费者需要有相应的工具来拒绝数据收集和广告定位,或者能在数据库中纠正错误数据以及那些与自己有关的错误决策。例如,图罗(2011)指出,网络广告上应该设置一个按钮,用户点击后就会显示有关广告定位的所有信息及其来源。消费者可以选择关闭不希望广告商使用的数据,或修改不正确的信息。但这种技术并不能解决更广泛的社会歧视问题,而只是让消费者控制自己的信息。目前已有一些平台引入一些低阶版的工具。例如,Facebook用户能够查看并删除平台为其匹配的偏好,而且能阻止某些产品的广告,例如酒类广告和赌博广告等。

237

然而,更重大的问题是,对有价值的受众的建构是如何与更广泛的公共话语和公共生活的碎片化过程联系起来或嵌入其中的。随着情况日趋恶化,人们是否失去了通过媒体来协商社会、文化和政治领域的重大问题的能力?且不论这些系统可能对我们这样的消费者个体产生何种影响,我们需要了解的是系统对社会整体有何影响。很明显,这些具有预测和响应功能的数据驱动传播,把控制权交给了那些以预测我们兴趣和生活机会为主要目的的群体。虽然他们这么做主要是为了商业目的,但也对公共生活的运作产生了影响。

在营销人员看来,定向广告向消费者提供他们感兴趣的“相关”信息,从而提升了消费者的权力。但这种观点混淆了事实,因为信息定制依赖无处不在的监视系统。在他们看来,营销不是操纵性的,而只是给了我们想要的东西,但问题是要做到这一点,就需要“永远在线、在场、调节、推动,并以此来制造现实”(Darmody and Zwick,2020:9)。数字营销之所以能让人心满意足,是因为它广泛而持久地存在于我们的生活里。而在营销修辞中,定制之所以是好的,是因为它满足了消费者“已经存在”的需求而不需要说服他们;这是迎合,不是劝服。但这种修辞敏锐地察觉到了文化上的一个敏感点—营销之所以“坏”,是因为那是一种象征的操纵。但在数字时代,广告商并没有开发出具有诱惑性或操纵性的新技术,相反,他们的权力在于无处不在的监测能力。我们不仅要关注广告商与我们接触的方式,还要知道他们如何监视我们。因为在他们的世界里,营销“无处不在,因此不再存在”(Darmody and Zwick,2020:10)。

案例:Facebook的广告偏好设置

文/莉莉安·朗吉亚

238

Facebook提供的透明度工具可以查看平台如何在广告模型中匹配用户偏好并从中变现。本文将分析这些透明度工具的工作原理,并解析这些工具在多大程度上揭示了Facebook收集和利用的数据。

在浏览器上登录Facebook,请看右上角并单击下拉箭头,点击“设置和隐私”,然后转到“设置”(在移动应用程序上,可以单击程序右下角的三条线,然后在主菜单中找到它)。Facebook会显示如何分配偏好、兴趣以及定位广告商的信息,但会不断变化提供信息的范围,因此需要探索所有可能出现的内容。在撰写本文时,Facebook的设置共有三个选项:“广告商”“广告主题”和“广告设置”。点击“广告主题”,就会看到Facebook认为的你喜欢的内容列表,还会显示广告商知道的你喜欢的内容列表,这是根据你在平台上的互动行为产生的。如果把鼠标停在某个偏好或兴趣上,就会显示一系列内容,例如,“由于你在Facebook上有与某个主页相关的活动,例如喜欢他们的主页或帖子,因此你具有某种偏好”。

这些偏好是由Facebook的算法自动生成的,匹配依据是关联性和推测。你可能很清楚哪些操作会让Facebook为你匹配偏好,但也有很大的可能会出现与你的Facebook活动不符的关联偏好。但如果你把鼠标停在这些偏好上,也会显示和上面一样的解释,但不会让你进一步了解为什么Facebook会把这种偏好匹配给你。

由此来看,Facebook提供的偏好信息非常模糊,在某种意义上显然存在误导。首先,有些特定页面或点击行为会让Facebook匹配偏好,这些偏好可能会“直接”关联,例如用户自己与相关页面产生的交互,包括点赞、评论和分享。但它们也可能是被“推断”出来的,即从你与网上其他人的互动中得出的。那么,为什么不直接告诉我们这些判断是如何作出的呢?其次,我们可以假设Facebook为每个偏好匹配了一个强度值,例如根据你的帖子和讯息中显示的点赞、点击或提及数量来匹配偏好。 但最重要的是,根据2016年Pro Publica的一项调查,Facebook不会披露额外的背景偏好,这些信息通常是从其他合作伙伴公司那里获得的(Angwin et al.,2016)。

239

你可以单击偏好旁边的“删除”按钮来删除这些偏好或兴趣,这样就能告诉Facebook它错了,这不是你的偏好。Facebook声称,这个选项是让用户“控制”其看到的广告。广告商和其他平台与Facebook一样,都公开宣称定向广告对消费者更好,因为这能让用户看到想看的、有用的广告。但大部分用户并不会真的花时间去确认那是否是最有用的广告。Facebook还警告用户,就算他们删除所有偏好,也不会降低看到广告的频率,而只会让他们看到更加无用的广告。也就是说,如果你手 动删除所有偏好,就会发现Facebook只是重新组合了那些广告的呈现方式。只要继续使用Facebook,它就会不断了解你。

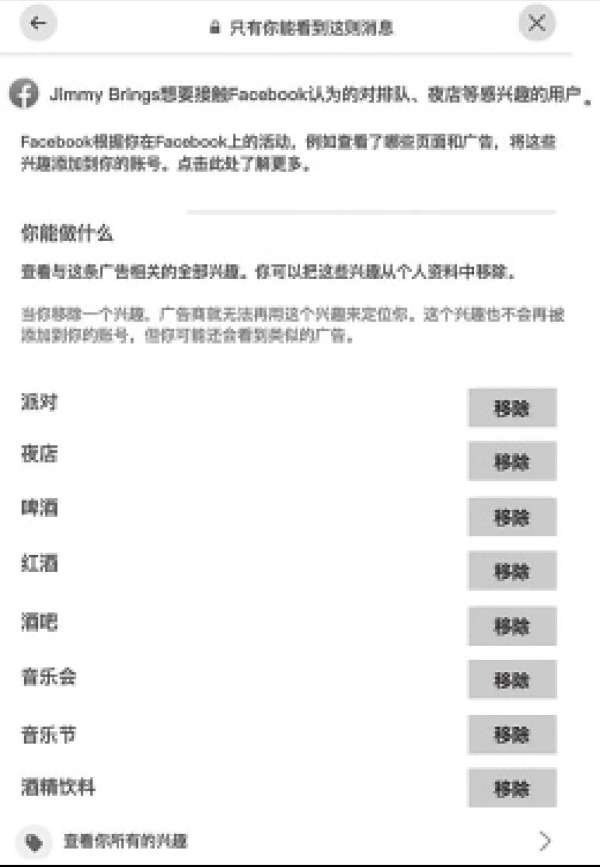

Facebook还有另一个功能,可以让你了解为什么你的信息推送中的某些广告是专门针对你的。你可以单击广告右上角的三个点,然后点击“为什么我会看到这则广告”。在图9-1和图9-2的示例中,你可以看到酒类配送服务J im m y Brings定位的用户是来自布里斯班的年满18岁的人,因为Facebook已经为这些用户添加了与夜生活和酒精相关的偏好。

同样,这只提供了最基本的信息,无法让你了解真实的全貌。当Facebook告诉你为什么会看到一则广告时,还包含一则免责声明:“可能还有更多因素未提及。”例如,我们可以先打开J im m y Brings的网站,从头滚动到尾,然后再打开Facebook,测试Jim m y Brings广告是否会进入你的信息推送。很快,Facebook的信息推送中出现了大量酒类广告。为什么Facebook不简单地承认这两件事是相关的呢?

240

图9-1 Facebook“为什么你会看到这则广告”

图9-2 编辑Facebook的广告偏好选项

如果点击“了解更多”就会出现一个页面,里面提到广告商可以在Facebook上对其广告投放进行各种不同的操作,但不会透露为何你会看到一则广告的任何其他信息。我们虽然知道这个平台保留了我们的活动数据,但它不会告诉我们这些数据究竟是什么。虽然Facebook可能每天都能给我们带来乐趣,但那同样也是工作,因为我们会创造有价值的数据,让Facebook的广告模型发挥作用。如果不想参与这种“被观看的工作”,就不要使用Facebook。

241

为了了解更多关于Facebook如何使用数据的信息,可以假装自己是广告商,进入Facebook的“广告管理器”,自己动手设置虚假广告。

打开Facebook的企业网页,滚动到页面底部,点击“创建广告”按钮,然后进入Facebook的广告管理器。选择一个目标,例如“品牌知名度”或“吸引更多的网站访客”。与上面探讨的广告兴趣和偏好一样,这个界面也会定期变化。如果你现在打开的话,可能会看到不同的信息。你可能需要向下滚动到页面底部,然后点击“设置广告账号”,添加一些基本信息,设置好时区、位置和当地货币。你可以用默认选项然后点击“继续”。

现在,我们已经到了让Facebook通过数据来帮你匹配广告用户这一步。但这还不能让我们更加了解大型企业和强大的政治营销是如何利用Facebook广告的。一个大牌的Facebook广告与一个小咖啡馆的广告之间必然存在差异。我们这里看到的是一则咖啡馆的广告。如果想用更复杂的功能或获得专业的营销方案,就要看你的业务规模大小、你与Facebook数据整合程度的高低以及有多少预算。这里展示的Facebook广告管理器已经足够让我们了解受众如何在Facebook上观看和被观看。

找到“受众”部分,你会看到一个按钮或选项让你“创建”受众。这里的“受众”通常默认你所选国家或地区的所有用户。如果你选择澳大利亚,则大约有1700万用户。屏幕上的小仪表盘显示这是一个非常宽泛的受众定义。

你可以输入关于你的“受众”的详细信息来完善它。受众数量越多,意味着越多的人可能会看到你的广告,但这些受众的细分程度很低,与你的产品产生实际交互的受众比例可能更低。广告商总是试图缩小受众的范围,令其达到一个最佳规模。请先查看Facebook可以触及多少像你这样的人。对我来说,需要把地点缩小到布里斯班,这时受众会减少到210万,此时每天估计能接触5300~15,000名用户。

接下来,我把年龄范围更改为与我年龄相仿的人,受众规模下降到430,000人,每天可以接触4900~14,000人。

当你进入“详细定位”这个部分时,就会发现更有趣的东西。你可以根据受众的偏好来进行细化。你会发现,如果你和其他有相同兴趣的人组合在一起,这种兴趣对Facebook就会更有价值。我们可以将之与电视广告进行类比:你的广告价格将根据特定“广告位”的需求情况而变化(M cGuigan,2019),正如黄金时段的电视广告成本更高一样,某些受众偏好以及一天中的特定时段要比其他因素更有价值,竞争也更加激烈。

242

当我把我的大学添加进偏好后,受众人数下降到30,000人。现在,我可以选择进一步“缩小”偏好,或“排除”那些同时具有昆士兰大学和其他特定偏好的人。假设你想创办一个校内新闻出版物,目标是吸引学生中《纽约时报》的粉丝,就可以专门向这个群体投放广告(见图9-3)。

图9-3 在Facebook上制作广告

有些广告类别在伦理方面更为微妙,广告商定向推送这种广告时也更难以把握。例如,虽然你不能添加“酗酒”等偏好,但广告商可以针对酒类产品或相关消遣的细分偏好,把这些广告与自己的客户数据库结合起来,由此可以定位大量的酒精依赖者。这种掠夺性的广告虽然在技术上是不被允许的,而且有一个24小时的审核流程来确保广告不会违反平台的广告政策,但审核过程既不独立,也不透明。

243

到目前为止,上面讨论的广告定位技术都是根据用户的人口特征和兴趣产生的Facebook所谓的“核心受众”。你可能在自己的推送中也发现过这种定位广告。但核心受众只是Facebook广告模型的皮毛,是Facebook用我们的数据向特定用户展示广告的四种方式之一。

广告管理器还有更复杂的构建受众的工具,例如“客户受众”和“相似受众”。“客户受众”是企业告诉Facebook的投放人群列表,他们可以上传邮件列表或网站访客列表,或那些与其Facebook主页互动过的访客列表。你可以看到“在你页面上观看了一则特定视频3秒钟或更长时间的受众”的详细信息。但企业无法查看自己账号里详细的视频观看数据。

“相似受众”也是从特定用户列表中提取出来的,定位的用户与和你有过业务互动的用户相似。Facebook会自动找出现有用户的趋势特点,然后把你的广告定向到那些符合趋势的人群。Facebook表示,这些趋势可能包括常见的人口信息或兴趣,但只供内部分析,不会告诉你有哪些具体的信息会被用到。等到看你广告的人越来越多,Facebook就会把相似受众的范围缩小到你想要的那些实际与广告有过互动的用户。

我们还可以分析Facebook的广告库。搜索Facebook广告库,选择几个你在Facebook信息推送上看到过的广告,然后输入广告商的页面名称,结果会显示每个页面当前的广告以及广告说明。点击其中一个广告,查看更多的情况。

你可能会发现,某些广告商有多个非常相似的广告版本。这些广告通常是用Facebook的动态格式和广告创意工具创建的,但不会全部播出。这些动态广告的说明部分会显示“此广告有多个版本”。这是因为广告商会向Facebook提供不同的广告模块(例如图像、文本和按钮),这些元素经由动态广告工具生成广告系列,Facebook则“根据受众最有可能的回应”自动向他们展示这些元素的不同组合。Facebook虽然禁止掠夺性广告,但它的动态广告和一般广告在本质上仍然具有操纵性。这些广告根据我们的行为来塑造我们的行为,可能会带来实质性的后果,例如像酒精这样的商品很可能会造成伤害。不过,Facebook确实有一项功能,可以让用户隐藏某些具有敏感性或潜在危害的广告,例如酒精,但保护自己免受伤害却成了用户个人而不是平台的责任。

244

广告库不会告诉我们广告针对的具体偏好是什么,但即使从创意美学的层面来看,也可以知道这些广告针对的是特定女性:她们可能有小孩,没有太多空闲时间,下午会做瑜伽、喝葡萄酒,在高压生活中放松身心。像这样通过精细调整以诱导点击的广告,会给在管理酒类消费方面能力较弱的消费者带来什么样的影响呢?

245

我们还可以把定向广告与更广泛的歧视与伤害联系起来。根据Pro Publica 2016年的一项调查,Facebook允许广告商基于“族裔”来排除用户,这种偏好是Facebook根据用户与平台的互动情况分配给用户的,但这违反了美国1968年的《公平住房法》和1964年的《民权法案》(Angwin and Parris,2016)。另一项2017年的调查发现,广告商可以定向“犹太人的憎恨者”和其他具有极端反犹主义倾向的人(Angw in et al.,2017)。2019年,Facebook与5个民权组织达成协议并更新了广告系统,以防广告商不让少数族裔看到住房和就业广告,但问题并没有就此解决。

2019年的一项调查进一步发现,Facebook更新系统后继续使用有代表性的人口统计特征进行种族和性别歧视(Kofm an and Tobin,2019)。调查发现,这种功能会让女性或老年人无法看到招聘广告(Kofm an and Tobin,2019)。根据广告商业务的不同,现有的客户基础上,有些被过分代表或被代表不足。因此,如果现有的受众群体已经体现出某种歧视,而你要Facebook向类似用户展示你的广告,那么Facebook新创建的受众群体中也会反映出这种歧视及其带来的伤害。这种历时性和结构性的歧视并不显眼,但可能隐患更大,因为它们都会进入Facebook广告管理器的运作方式。

Facebook的广告系统反映了平台组织受众劳动的方式。用户在查看自己的偏好数据、广告创建工具和Facebook的广告库之后,就会发现受众是如何被商品化的。我们平时使用Facebook时向它表达了我们的偏好并为之创造了价值;而当广告商抢夺我们的注意力时,我们再次创造了价值。

思考题

1. 查看你的Facebook偏好数据,选择其中三个偏好。你能说出哪些互动可能会让Facebook把这种偏好匹配给你吗?其中哪些是直接偏好,哪些是推断出来的偏好?

246

2. Facebook和Instagram的用户如何进行观看和被观看的工作?

3. Facebook的客户受众、相似受众、动态广告等工具为何依赖受众观看和被观看的工作?

4. 打开Facebook的广告库,查看你最喜欢的品牌页面。 它们在投放什么广告?

5. 那些停止投放的政治广告会在Facebook的广告库中存储5年。在广告库中查找与你所在地域的政客相关的页面。他们投放了哪些广告?投放了多少?你在自己的信息推送中看过这些广告吗?

6. Facebook的广告模型是否公平透明?

7. 用户在Facebook上生成的数据是否“划算”?他们得到了什么好处?在个体和社会层面,它有什么不利之处?

8. 广告问责制通常侧重广告的内容和分配。Facebook的广告模型会带来哪些问责方面的新问题?

小结

本章较少关注广告对受众的作用,更多关注受众如何卷入观看和被观看的工作。这是为了让读者思考平台媒体系统,该系统不仅通过观念和意识形态施加控制,还通过组织传播空间中的参与和数据处理来进行控制。在数字媒介平台的疆域里,只要平台可以监视和回应受众,受众就可以畅所欲言。这些传播空间把我们所有的时间都变成了具有生产性的观看时间。曾经的受众只有坐下来读报纸或看电视时才有生产性;如今只要他们拿起智能手机,就会频繁地进行观看或被观看的生产活动。

延伸阅读

延伸阅读所列文献分析了数字媒介平台时代下的受众形式。安德热耶维奇(2002)介绍了受众的基本工作,包括生成关于自己的数据,以及让别人观看的内容。达莫迪与茨维克(A. Darmody and D. Zwick,2020)批评了营销人员提出的一个矛盾的观点,即数字媒介同时赋权受众和操纵消费者。利文斯通(S. Livingstone,2019)对数字时代下的受众研究方法进行了概述。韦伯斯特(2014)为理解数字时代的注意力市场提供了一个概念框架。

247

Andrejevic, M.(2002a).The work of being watched:Interactive media and the exploitation of self-disclosure.Critical Studies in Media Communication, 19(2), 230–248.

Darmody, A., & Zwick, D.(2020).Manipulate to empower:Hyper-relevance and the contradictions of marketing in the age of surveillance capitalism.Big Data & Society, 7(1), 1–12.

Livingstone, S.(2019).Audiences in an age of datafication:Critical questions for media research.Television & New Media, 20(2), 170–183.

Webster, J.G.(2014).The marketplace of attention:How audiences take shape in a digital age.MIT Press:Cambridge.

第十章

身份的生产与协商

媒体既能赋权身份,也能剥夺身份。

★什么是身份?

★媒体如何赋权身份,如何剥夺身份?

★如何通过媒体来制造集体身份认同?

★非主导性身份如何利用媒体来争夺权力?

249

本章内容

●媒体如何成为建构和协商身份这一持续过程的核心;

●媒体为群体提供资源和空间,让他们发展、抵抗和重建身份;

●媒体为某些特定身份提供符号资源来表达他们的故事及生活方式;

●媒体产生集体身份认同,并与更广泛的政治经济进程发生关联。

一、什么是身份?

身份是活跃的社会关系,由人们根据自己与象征世界和物质世界之间的关联创造而来。身份建构总是在政治、经济和文化的权力循环中进行组织并得到维护。媒体机构、技术与文化是身份展演和竞争的关键场所。本章将解析不同群体建构身份的斗争及其对社会、文化和政治生活的影响。首先要了解身份的三个关键特征:

250

1. 身份被嵌入表征与意义;

2. 身份是社会性的,也是建构性的; 3. 身份之间相互关联。

(一)身份被嵌入表征

身份是我们在社会世界及权力关系中定位自己的过程。我们需要能为己所用的表征与话语来构建身份。身份是一种持续的过程,标记着我们是谁以及我们可能成为谁;身份与表征方式以及人们的自我呈现能力相关(Hall,1996:4)。

(二)身份是社会性的建构

身份表现了我们所处的社会位置,是我们用来呈现自己并赋予意义的结果,是我们在与他人互动时用来确定我们是什么或不是什么的产物。我们学习通过表征来建构身份,在社会世界中定位自己,获得他人的关注以及物质资源和社会关系。无论我们创造何种身份,别人都会用自己的主张或资源来对之施压。一边是个体的能动性及创造力,另一边是社会建构的话语及可利用的主体位置,我们的身份居于二者的交界之处。虽然我们可以自由地以标新立异的方式想象自己,但也受到社会结构以及可用的物质资源和符号资源的限制。

身份始终处于建构过程中,是人类社会和历史的重要组成部分。我们通过意义的斗争来组织社会世界和物质世界,决定谁可以获得物质资源、社会资源和符号资源。每当一个群体将自己的身份确立为强大的主导身份时,其他群体就会试图创造新的身份和主体位置来抵抗他们。人们学习何时让自己的身份适应更宏观的社会结构,何时又要进行反抗。我们不断重塑自己的身份,这是我们在社会关系中凸显、保护、争取或巩固地位的一部分。

251

(三)身份的相互关联性

我们的身份取决于我们如何与他人及其生活方式发生关联,又如何与他人相互区分。身份是我们自己区别于他人的产物,但永远不会确定下来。身份展演就是创造性地展现与别人不同的地方,身份的确认也往往与对他人的生活方式、经历和价值观的渴望、愤怒和焦虑相关。我们的身份在某种程度上有赖于匮乏感,这是一种我们现在没有而且永远不可能成为的感觉。它既让我们苦恼,又让我们渴望。我们经常设想,如果我们在社会关系中所处的位置不是现在这样,那么所受的关注又会有何变化。然而,身份总是试图把意义和社会关系自然化,并将之作为权力关系的一部分。

二、制造集体身份

20世纪,传媒—尤其是电影、广播和电视—被用来建构大众的国家身份(Buck-Morss,2002),成为“建构集体生活和民族文化的文化机制”(Morley and Robbins,1995:10)。媒体把国家打造为“想象的共同体”(Andersen,1983)。国家层面的媒体系统把共享的生活带给广大民众。虽然这些生活在广阔地域中的数以百万计的人们可能永远不会认识彼此,甚至不会见到彼此,但却可以想象他们是一个共享某种愿景和价值观的同质化集体。民族国家试图把身份限制在政治、经济和领土的边界之内。现代媒介技术让大众社会的领导者能够随时随地地直接向民众发表讲话(Buck-Morss,2002:134)。无论一个社会的主导意识形态是自由民主主义、社会主义还是法西斯主义,其文化产业都会形成相应的主导集体身份。每个社会都在努力建构或呈现一个“大众乌托邦”(Buck-Morss,2002),媒体生产的表征确立的是主导的观念和生活方式。

252

国家层面的媒体系统建立了一种意义网络,供人们理解工业社会的物质力量及其对自然世界的改造。媒体对汽车、电器等工业产品赋予意义,建设承载城市和摩天大楼的意义环境。大众社会的物质进程以集体价值观和生活方式的形式呈现于民众眼前(Buck-Morss,2002:viii)。在自由民主主义、社会主义与法西斯主义社会中,广泛的社会、政治和经济进程被呈现为创造“美好生活”的一部分,正如工业社会承诺普通人可以在前途无量且充满凝聚力的城市环境中获得物质幸福。

电影和电视是塑造大众社会表征的重要媒体。无论社会主义国家、法西斯国家还是自由民主制国家,所有民众都听广播、看电影,都会看到或听到关于生活方式的故事或影像(Buck-Morss,2002:14)。大众传媒并不直接告诉人们想什么,而是反映其本身的生活,把他们作为更广大的想象共同体的一部分,与在广袤地域上的其他成千上万的人共享相同的生活。美国是一个具有不同文化背景、价值观和生活方式的移民熔炉,而好莱坞在制造同质的国家身份方面发挥了重要作用(Buck-Morss,2002:148)。电影可以让一种生活方式成为美式生活的共同标准,调动集体的力量使之文明化和工业化;它表达的是关于“美国梦”的一种共同愿望,让生活在美国领土上的人都相信这个梦想,并以此来打造自己的生活,让美国人从电影里看到自己是更强大的实体的一部分。

国家集体身份的象征建构工程与民族国家的物质发展相互关联。要让大众传媒生产的身份有意义,并对普通人的生活产生实质性的作用,就要产生实质性的购买行为。普通人必须能够辨识屏幕上呈现的现实,从中感受梦想和欲望,相信那是可能实现的。如果好莱坞电影展现的中产阶层的郊区梦想是拥有一套新房、一个现代厨房和一辆高级汽车,就需要让人在现实中也能拥有这些东西。20世纪,大多数美国人都发现,文化工业呈现的梦想与自己的现实生活或可能实现的生活之间存在某种对应关系。而那些生活不如意的人至少也要相信梦想实现是有可能的。如果人们感到被剥夺了民族身份中固有的“美好生活”的愿景,就会出现新的身份和抵抗行动。比如,美国黑人在民权斗争中用政治、经济和文化手段来反抗美式生活与身份对他们的排斥。那场斗争一直持续至今,少数族裔的文化指出了自己如何被排除在主流的美国梦之外,又如何被纳入其中。纵观黑人音乐的历史,从蓝调、爵士再到嘻哈,这些音乐既是对主流生活的一种象征性的抵抗,同时又被纳入主流身份当中。大众的集体身份已然瓦解,既是因为它越来越无法向大众传达“美好生活”的愿景,也因为其不再是民族国家政治和经济制度的必需品。换言之,大众集体身份的象征权力与物质功效都已消散。本章将考察全球互联的网络化世界中出现的自反性身份(包括宏观层面和微观层面)。