尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

文本共32段

[鱼阅精选]:余世存解读了春节、元宵、上已、社日、寒食、清明、端午、夏至、七夕、中元、中秋、重阳、腊八、年关、过年15个传统节日,从历史故事、思想传承、风俗礼节、文学作品、生活方式等,讲述传统节日精髓。

1.

文明的物质生活和技术进步让人越来越为所欲为,

但这个世界还有游魂,有变局。我们敬畏鬼,

即是敬畏变数,即是为我们的生命留有余地。

一

我们中国人大概都在小时候听过鬼的故事、传说和祭仪,幼小的身心似乎能够感知、呼应谜一样的鬼神。长大成人,在社会上打拼生活,反而对鬼无感。鬼神之说多是生活的装点、游戏、消费或寄托。其实这也是东西方人共同的特点。少儿期文化,人的生活跟鬼神相伴。青年期文化,对鬼神有思辨、理性探索和科学实证。成年期文化,心中无鬼,为所能为,鬼神只是背景。老年期文化,轮回、来世的观念和感受再度撞击我们的头脑和心灵。

2.

虽然这些年也听过鬼的故事,十多年前读史时更是读到大量的怪力乱神故事,但真想到中国的鬼节,仍多浮现出小时候的情景。儿时的乡村不大,只有二十来户人家,坐西朝东,西面即村后是山坡,东面三四里路即是小河,一条村路纵穿南北,村民的活动半径就是自家、农田等几处地方,家门口村里的打谷场又叫道场,是村民谈天说地聊闲天的地方,道场东即是一口堰塘。这样小小的村落,是儿童“阔大的王国”,具足着世界的丰富和神奇。

【中元】

【中元】

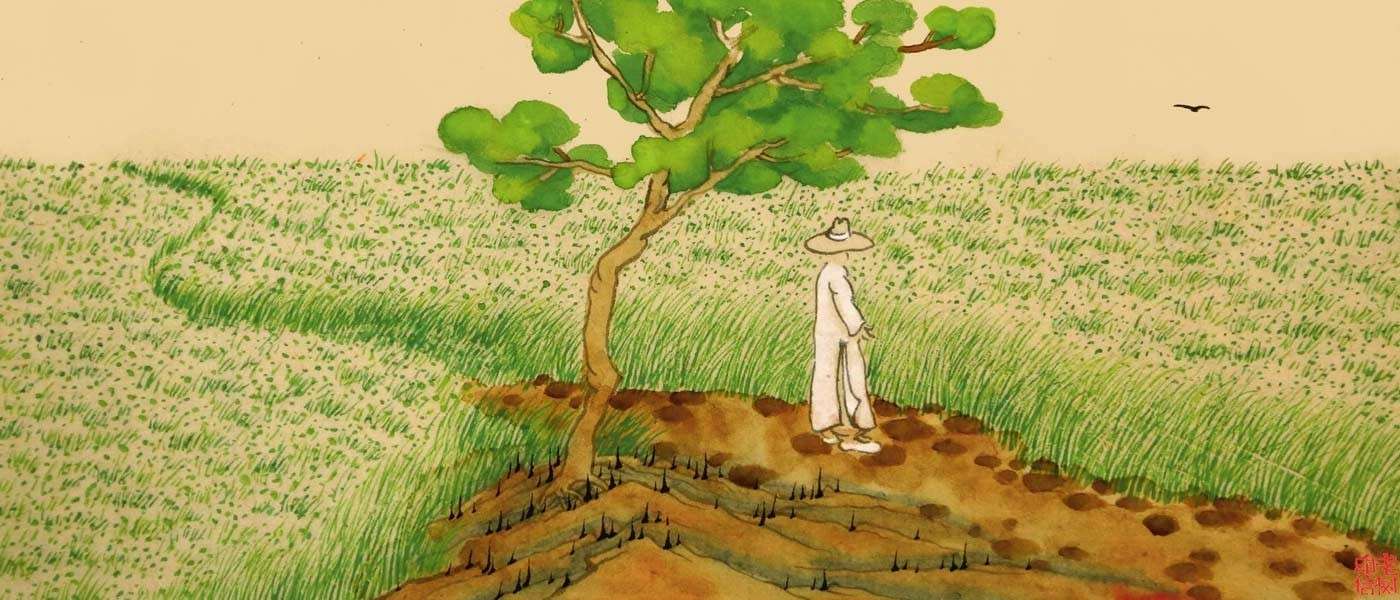

立秋人间新月,中元梦里故人。心头自有敬畏,不语怪力乱神。——老树

3.

这个世界是黑白分明的。除了炎夏,人们的生活基本上是日出而作,日落而息。太阳落山,家家户户就基本闭门了。晚饭时,能听到两三人家喊孩子回家吃饭的声音。在屋里或自家院子里也能听见外面大人吓唬小孩的声音:“没听见你妈喊你回家吃饭吗?这么黑的天还在外贪玩,小心吊死鬼啊。”这类的话平时也听得多:“去玩水?那个堰塘里有几个淹死鬼正要找替身,你去正好送死。”

自记事时起,我就听说了村里有女人吊死,也有男人吊死,有小孩在堰塘里淹死,他们的鬼魂和冤魂仍在小树林里,在堰塘一角。我还看见了男人被电死,看见老人死亡的情景,参加或看人家出殡……

4.

父亲带我参加各种仪式,下跪、磕头、烧纸钱,别人还礼。打纸钱,就是拿着木头刻成铜钱方圆样的小凿子,或就用铁圈也行,用榔头一下一下在纸上打。打纸时有讲究,最好是先人的后代,一定要男孩,所以我们打时,母亲和姐姐们最多在旁边看着;榔头则应该是木头的,打的钱印不要叠在一起。烧纸钱也有讲究,纸要黄草纸,纸钱要七八分一把把地叠好,天黑了再拿去烧,纸烧完了再走,等等。当然,给先人烧纸钱不限于节日,只要家里有大事,就可以去烧纸钱。印象中最后一次跟父亲去烧纸钱,是我考上大学,父亲带我到村后山坡上烧纸钱,嘴里念念有词,感谢祖宗保佑,祖坟冒了青烟,余家出了大学生。

5.

到北京生活后,到了秋天,偶尔会看到晚上有人在胡同角落里背着人默不作声地烧纸钱,第二天看到小区路边上一小块一小块烧过纸钱的灰烬,恍然明白这两天是鬼节。但过节,尤其是过鬼节,意义何在呢?除了跟先人沟通,还有什么意义呢?真的,我们过传统节日,鬼节逐渐变得只具有商业、安慰祖宗亲人的意义,鬼神的世界跟我们现代生活渐行渐远。偶尔听人说,北京哪个地方闹鬼,换了几处业主都不行;哪个大学的竹林里鬼气重,每年都有大学生自杀;东岳庙一带地段虽好,但房价升幅不大,因为那里是鬼神宜居之地;等等,但这些个案的、偶然的生活事件并没有干扰我们正常的生活。

二

6.

读文史作品,会知道我们中国文化和生活中的鬼为数不少。跟“鬼”字相关的汉字及其词语至少有四百个:酒鬼、赤发鬼、短命鬼、吸血鬼、懒鬼、黑鬼、死鬼、鬼笔、老鬼、小鬼、鬼子、鬼打墙、鬼主意、大头鬼、鬼脸、鬼怪、鬼魅、鬼火、鬼雄、鬼魂、鬼混、捣鬼、吝啬鬼、机灵鬼、鬼剃头、烟鬼、活见鬼、鬼点子、鬼把戏、鬼门关、心里有鬼、鬼鬼祟祟、鬼头鬼脑、鬼哭狼嚎、神出鬼没、牛鬼蛇神、鬼斧神工、妖魔鬼怪、鬼话连篇、鬼迷心窍、心怀鬼胎……

7.

“鬼”的最早文字,在甲骨文中本是会意字,上面是可怕的脑袋,下面是“人”字,即像人的怪物。可以说甲骨文的“鬼”字之象,跟后来乃至当代人的画像、图像、影像记忆仍高度一致。我们的文化是重视鬼的,狭义的说法,人死为鬼;抽象的说法,“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”;广义的说法,白天为申为神,夜晚为归为鬼。

在人性或文化的兴趣中,最吸引人的仍是狭义的世间存在,鬼生活在世间何处?答案是无处不在。因此,我们的文化也好,我们小时候也好,都对鬼有兴趣,都追问、谈论、记录鬼。

8.

最早关于我们文化中鬼的传说,在《国语》《墨子》等先秦著作中都有记载谈论,即杜伯鬼魂复仇的故事。杜伯为西周周宣王(公元前827—前782年在位)的大臣,后来惨遭宣王杀害。临死前,杜伯喊冤:“吾君杀我而不辜,若以死者为无知,则止矣;若死而有知,不出三年,必使吾君知之!”到第三年,周宣王会合诸侯在圃田打猎。太阳正中时,杜伯果然乘坐白马素车,穿着红衣,拿着红弓,追赶周宣王,最后射中宣王的心脏,使他脊骨折断,倒伏在弓袋之上死去。

9.

这类“白日闹鬼”或鬼魂参与人间的历史故事太多了。孔子说不语怪力乱神,但他其实说过,也梦过不少鬼神。《左传》虽然说“螭魅罔两,莫能逢之”,但书中记载了大量鬼故事,如晋景公梦见赵氏厉鬼、晋厉公鬼魂击中荀偃、公子彭生鬼魂化为野猪伤齐襄公等等。秦汉后两千年的中国文化里鬼的故事更蔚为大观,晋代的阮瞻的死据说跟鬼有关,王弼的死更是跟前辈学人郑玄的鬼魂有关。嵇康也有跟鬼打交道的经历。嵇康有一次晚上点灯读书,见到了鬼,他连忙一口气把灯吹灭,但他灭灯的原因并不是怕鬼,而是“耻与魑chī魅争光”。

10.

嵇康在夜里弹琴,忽听有鬼称好。原来这个鬼生前也是音乐爱好者,听到嵇康的琴音,“不觉心开神悟,恍若暂生”。只是人鬼殊途,形体又毁,不愿现身。嵇康安慰他“形骸之间,复何足计”,人鬼因此相谈甚欢,到分手时,鬼对嵇康说:“相与虽一遇于今夕,可以远同千载,于此长绝。”

在现实世界无可言说的时候,明清的士子、作家甚至官员们除了写梦,就是写妖、写神、写鬼。纪晓岚等人都有记录鬼的故事。蒲松龄更有名著《聊斋志异》,郭沫若称赞说:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”

11.

到了现代,学者季羡林也亲历过“鬼魂附体”的事件。季先生年轻时在外读书不曾回家,听到母亲去世的消息赶回家乡送母亲入土,母亲的魂附到村里宁大婶身上。在季先生眼里:宁大婶坐在炕上,闭着眼睛,嘴里却不停地说着话,不是她说话,而是我母亲。一见我(毋宁说是一“听到”我,因为她没有睁眼),就抓住我的手,说:“儿啊!你让娘想得好苦呀!离家八年,也不回来看看我。你知道,娘心里是什么滋味呀!”如此刺刺不休,说个不停……我对“母亲”说:“娘啊!你不该来找宁大婶呀!你不该麻烦宁大婶呀!”……“母亲”连声说:“是啊!是啊!我要走了。”

12.

作家杨绛也经历过附体一类的事:“钱锺书家曾租居无锡留芳声巷一个大宅子,据说是凶宅。他叔叔夜晚读书,看见一个鬼,就去打鬼,结果大病了一场。”“我听到爸爸妈妈讲,我爷爷奶奶有一天黄昏后同在一起,两人同时看见了我的太公,两人同时失声说‘爹爹喂’,但转眼就不见了。随后两人都大病,爷爷赶忙辞了官,携眷乘船回乡。下船后,我爷爷未及到家就咽了气。”杨绛还说她在干校时,听到村里人说“三年困难时期”:“那时候饿死了不知多少人,村村都是死人多,活人少,阳气压不住阴气,快要饿死的人往往夜里附上了鬼,又哭又说。其实他们只剩一口气了,没力气说话了。可是附上了鬼,就又哭又说,都是新饿死的人,哭着诉苦。到天亮,附上鬼的人也多半死了。”

13.

革命党人信奉唯物主义,曾将鬼神文化当作糟粕去除。毛泽东曾让何其芳等人编写《不怕鬼的故事》,干宝《搜神记》中著名的《宋定伯捉鬼》被收入初中语文课本。但恰恰在革命年代,民族的文化精英们被当作“牛鬼蛇神”,成千上万的作家、记者、教授、科学家们,不是因为死后为鬼,而是因为成了鬼而死去。在经历了人生和国家的浩劫后,聂绀弩写下了“哀莫大于心不死,名曾羞与鬼争光”的名句。由此可见,鬼在我们的文化中的分量。

14.

据说世界上有三大鬼节,即西方万圣节、墨西哥亡灵节、泰国鬼节,但我们中国的鬼节至少有四个,清明节、上巳节、中元节、下元节。我们还有一座鬼城—丰都,还有一个鬼月—农历七月。

清明节不用说了,民间即称其为“扫坟节”“鬼节”“冥节”。到时家家户户都要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,先稍微打扫亲人坟墓,在墓前供祭,将纸钱焚化,讲究一些还要为坟墓培上新土,最后是礼毕惜别。

15.

过上巳节,汉民族的习惯是,“是月上巳,官民皆洁于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢疢,为大洁”,其中就有避免鬼沾边、过节要驱除厉鬼的功能。今天江南一些地区仍将每年农历三月三称为鬼节。据说这一天鬼魂出没,人们要在自家门前鸣放鞭炮,驱吓来鬼。

至于下元节为鬼节的说法不一。有的地区定十月初一为鬼节,有的地区定十月十五为鬼节。考察这一鬼节,可以说是我们文化中人情的表示。农历十月是冬天的第一个月,气候变冷,人们担心逝者的灵魂缺吃少穿,因此去祭奠亡魂时除了食物、香烛、纸钱等一般供品,还要供上冥衣。人们把冥衣焚化给逝者,叫作“送寒衣”。

16.

相比较中元节的鬼节,以上三个鬼节的节日意义要复杂一些。中元节作为鬼节更为纯粹,因为七月在中国文化视野里就是鬼月。据说每年七月初一起冥府大门开放,那些终年被禁锢在地狱的冤魂厉鬼会到人间旅行一月,到处游荡,七月因此被称为鬼月,对人间生活而言,鬼月不吉,这个月既不宜嫁娶,也不宜搬家。而每年农历七月十五日,就是“鬼节”中元。

三

17.

在我个人的记忆里,鬼节就是指农历七月十五日。少年时听母亲和姐姐说,七月半,烧纸钱,鬼门关。姐姐还说过七月十五要放纸船,船上有蜡烛,超度亡魂。后来明白这是民间“放河灯”的习俗。作家萧红在《呼兰河传》中说:“七月十五是个鬼节,死了的冤魂怨鬼,不得脱生,缠绵在地狱里边是非常苦的,想脱生,又找不着路。这一天若是每个鬼托着一个河灯,就可得以脱生。”

18.

在古典文学名著里,更能看到中元鬼节跟中国生活的关联。中国人把鬼节过得极为庄重,有人认为鬼节也有西方万圣节那种人鬼无间、既庄严又游戏狂欢的意趣,但真要说来,我们是庄敬有余,狂欢不足的。我们的狂欢也只是人群扎堆或合群的热闹,如明代作家张岱的名文《西湖七月半》所写的那样:“西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人。看七月半之人,以五类看之:其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之。其一,亦船亦楼,名娃闺秀,携及童娈,笑啼杂之,环坐露台,左右盼望,身在月下而实不看月者,看之。其一,亦船亦声歌,名妓闲僧,浅斟低唱,弱管轻丝,竹肉相发,亦在月下,亦看月而欲人看其看月者,看之。其一,不舟不车,不衫不帻zé,酒醉饭饱,呼群三五,跻入人丛,昭庆、断桥,嚣呼嘈杂,装假醉,唱无腔曲,月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者,看之。其一,小船轻幌,净几暖炉,茶铛旋煮,素瓷静递,好友佳人,邀月同坐,或匿影树下,或逃嚣里湖,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。”

19.

在《儒林外史》的作者吴敬梓眼中,南京秦淮河的中元节是这样的:“转眼长夏已过,又是新秋,清风戒寒,那秦淮河另是一番景致。满城的人都叫了船,请了大和尚在船上悬挂佛像,铺设经坛,从西水关起,一路施食到进香河。十里之内,降真香烧的有如烟雾溟蒙,那鼓钹梵呗之声,不绝于耳。到晚,做的极精致的莲花灯,点起来浮在水面上。又有极大的法船,照依佛家中元地狱赦罪之说,超度这些孤魂升天,把一个南京秦淮河,变作西域天竺国。”

20.

明清之际的通俗小说《醒世姻缘传》中描述的中元节是这样的:“这七月十五日是中元圣节、地官大帝的生辰,这老侯、老张又敛了人家布施,除克落了,剩的在那三官庙里打三昼夜兰盆大醮,十五日夜里在白云湖内放一千盏河灯。不惟哄得那本村的妇女个个出头露面,就是那一二十里外的邻庄,都挈男拖女来观胜会。”

21.

在《水浒传》中,中元节则是改变梁山好汉命运的一天,奠定了“梁山集团的发展命运”。第四十回“梁山泊好汉劫法场 白龙庙英雄小聚义”中说到宋江、戴宗在江州遭厄,即将被执行死刑,结果当案却是黄孔目,本人与戴宗颇好,却无缘便救他,只替他叫得苦。当日禀道:“明日是个国家忌日,后日又是七月十五日中元之节,皆不可行刑。大后日亦是国家景命。直待五日后,方可施行。”这样一个中元节给宋江提供了宝贵的五天时间,给梁山好汉们做好劫刑场的准备,宋江终得活命。

四

22.

由此可见中元节当仁不让的地位。明清以来随着民族文化理性成分的增长,鬼魂除魅,不再神秘恐怖,而是真正成为人们生活的伴侣,成为人们生活中校正反思的参照。现代中国年轻的革命党人林觉民在名文《与妻书》中说:“吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。”可见鬼是我们存在的一种形式。

【中元】

【中元】

23.

潘荣陛的《帝京岁时纪胜》记载了清初北京的中元节:“中元祭扫,尤胜清明。……庵观寺院,设盂兰会,传为目连僧救母日也。街巷搭苫高台、鬼王棚座,看演经文,施放焰口,以济孤魂。锦纸扎糊法船,长至七八十尺者,临池焚化。点燃河灯,谓以慈航普渡。”

24.

《红楼梦》中林黛玉有在鬼月鬼节的“五美吟”,这可算是作者笔下时人祭祀不仅纪念宗亲,也在纪念一切可追怀古人的证明。林黛玉“曾见古史中有才色的女子,终身遭际令人可欣、可羡、可悲、可叹者甚多,……胡乱凑几首诗,以寄感慨”,其一西施:“一代倾城逐浪花,吴宫空自忆儿家。效颦莫笑东村女,头白溪边尚浣纱。”其二虞姬:“肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。黥彭甘受他年醢,饮剑何如楚帐中?”其三昭君:“绝艳惊人出汉宫,红颜命薄古今同。君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?”其四绿珠:“瓦砾明珠一例抛,何曾石尉重娇娆?都缘顽福前生造,更有同归慰寂寥。”其五红拂:“长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫?”

25.

《浮生六记》中则有“闺房记乐”:“七月望,俗谓之鬼节,芸备小酌,拟邀月畅饮。夜忽阴云如晦,芸愀然曰:‘妾能与君白头偕老,月轮当出。’余亦索然。但见隔岸萤光,明灭万点,梳织于柳堤蓼渚间。余与芸联句以遣闷怀,而两韵之后,逾联逾纵,想入非夷,随口乱道。芸已漱涎涕泪,笑倒余怀,不能成声矣。觉其鬃边茉莉浓香扑鼻,因拍其背,以他词解之曰:‘想古人以茉莉形色如珠,故供助妆压鬓,不知此花必沾油头粉面之气,其香更可爱,所供佛手当退三舍矣。’芸乃止笑曰:‘佛手乃香中君子,只在有意无意间;茉莉是香中小人,故须借人之势,其香也如胁肩谄笑。’余曰:‘卿何远君子而近小人?’芸曰:‘我笑君子爱小人耳。’正话间,漏已三滴,渐见风扫云开,一轮涌出,乃大喜,倚窗对酌。”

26.

我个人后来也有不少跟鬼魂有关的经历。在云南大理生活时,诗人老威多次跟我倾心长谈。有一次,我秋后从北京到大理,和老威见面后一起去爬苍山。在路上,他突然跟我说:“你知道我对苍山了如指掌,上山下山不知多少次了,但前不久的鬼节那才叫遇见鬼了。”原来老威在七月半那天的黄昏一如往常地上山,下山时月亮高高地挂在天边,但他在茂密的山林间下山,居然失常地迷路了,他转来转去,有半小时以上的时间望着圆月和东边的洱海就是下不了山,烦躁异常。直到最后,圆月偏西,山下大理古城的鼎沸人声渐渐安静下来,他才找到下山的路。回到客栈,已经是深更半夜。用他的话说,就是在鬼节遇到“鬼打墙”了。

27.

我在大理也曾思虑过鬼魂的意义。《在弥渡游思》中有这样一段:“到了太极顶的新顶,我们就此止步。新顶跟老顶隔一普陀峰。老顶的建筑年代早些,新顶的建筑落成相对较晚。新顶共七座建筑,外加三个石窟。太极多风,转石阁尤甚。‘转石阁转三圈走,寿岁活到九十九。’据说转三圈会有好运的,但贴着转石阁走上一圈也需要勇气,三面都是悬崖,人必须贴着阁墙小步移动。悬崖,轻雾,冷风,心紧。很有意思。新顶很宽敞,据说这里就是当地人朝山踏歌的地方。我见过彝族人朝山的情景,那真是他们一年辛劳的回报、感恩、祈福、朝圣,是他们歌于斯、舞于斯、聚族人于斯的地方。新顶的石窟,有祭忠烈的,也有祭天地山川游魂的,让人感动于人民对天地大德的体贴用心。那些游魂在这里有福了。想起自己,年过不惑,却如孤魂野鬼,那么也只能在这样的地方得到天地人民的眷顾了。”

五

28.

我在前文说过,鬼魂文化是少年期的特长,青年期怀疑、思辨,成年期理性、唯物、证伪,等等。但是,人真能在成长过程中摆脱鬼魂吗?或者说人应该在成长过程中摆脱鬼魂吗?从历史和现实的经验中,对此类问题我们未必能轻下断言。直到如今,究竟有无鬼魂仍是孩子乃至科学和文明探究的一大问题。

鬼魂如影随形。是以我中国文化在原创突破时期就明白,在生命的存在实感之外,存在着不可思议的隐形能量或力量。我在云南生活时,就有道门中人一再提醒我感知凉气与阴气的区别。凉气有爽身的功效,阴气却能让一个强壮健康的人感到不舒服甚至毛骨悚然。那么什么是阴气?是尸骨的气息,是能量紊乱得可以干扰人的身体发肤和心智的东西。

29.

古人说:“鬼者,归也。”古人还说:“众生必死,死必归土,此之谓鬼。骨肉毙于下,阴为野土。其气发扬于上为昭明。”农历七月,正是秋收之归,阳气也归敛。故农历七月称鬼月,七月半称鬼节恰如其分。但有归魂,必然也有游魂。先秦时期结集为中国文化群经之首的《易经》和成于战国时期的《易传》中多次说过鬼,“载鬼一车”,“精气为物,游魂为变”。自汉代开始,中国文化中测算天地人事的工具—卦,就把游魂卦和归魂卦放在一个重要的位置。先哲明确:“逢游魂卦,我欲长久之事而不能长久。”我们因此可知,鬼节祭鬼,不仅是对归属冥府的鬼魂的祭奠,也是对仍在天地间或跑到人世间游荡的魂魄的祭奠。

30.

古人一定深信在生命之外,天地间仍有不可知的力量,包括死去的亲人和他人,仍以鬼魂亡灵的形式左右人间。人们必须有某种仪式,有习俗来跟他们沟通,才能保证自己在人间的正常生活,否则,自己的生活和百年人生也一定会受干扰影响。这大概是鬼节的习俗传承下来的原因之一。

正是在这个意义上,我们最伟大的圣贤之一墨子在其名篇《明鬼》中说:“是以天下乱。此其故何以然也?则皆以疑惑鬼神之有与无之别,不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也。”墨子的研究者为此说,墨子“明鬼”有着极为积极的意义,因为“(明鬼)以平民之信仰来增其勇气”。就是说,鬼神的存在给了民众信心,让他们敢于直面压迫,敢于反抗,敢于变革。“举头三尺有神明”,“人在做,天在看”。

31.

鬼神的存在支撑了人类的因果。蒙恬死前醒悟:“我的罪过本该受死啦,起临洮,到辽东筑长城,挖沟渠一万余里,其间不可能没挖断地脉,这便是我的罪过呀!”白起死前醒悟:“我本来就该死。长平之战,赵军降卒几十万人,我用欺骗的手段把他们全部活埋了,这就足够死罪了!”尽管悔之晚矣,但他们都明白鬼魂的真实不虚。史书大量记载了游魂的存在:“宋后家属,并以无辜委骸横尸,不得收葬,疫疠之来,皆由于此。宜敕收拾,以安游魂。”直到今天,城市生活已经摩登现代,我们仍能看到网友们评出的“本市十大闹鬼区”等鬼魂出没频繁地带,火葬场附近等地交通事故更多也是一个没有公开的常识。

如果一个时代、一个社会、一个地区的鬼魂太多,不得安宁,生活在其中的人们一定深受其害。即使人们有梦,有长久的愿望,但如游魂卦所说:“我欲长久之事而不能长久。”

32.杀青段

我们相信,中国鬼节,尤其是七月半鬼节的习俗,有着极为重要的天地消息。鬼月正是阳历的8月中下旬到9月初,在大时间序列里,这正是易卦的讼卦、困卦、未济卦、解卦、涣卦的时空。如果我们不谈这些卦具体的含义,仅从鬼与人的关系而言,即可知人们祭奠鬼魂,是因为有纠缠不清的讼义,有生存遇到麻烦的困义,有难完成的未济义,有希望跟鬼魂交流沟通的和解之义,有灾难去除焕然一新的涣义。如果死者、文化精英、思想灵性都被称为鬼,那我们确实应该跟鬼交流,我们确实应该有所敬畏。文明的物质生活和技术进步让人越来越为所欲为,但这个世界还有游魂,有变局。我们敬畏鬼,即是敬畏变数,即是为我们的生命留有余地。