〔1〕和众多民间工艺一样,皮影戏的起源也难以探明。文人士大夫起初对皮影不屑一顾,待到两宋之时,这种戏曲形式却已经风靡大街小巷,这时再想追溯源头就不是件容易的事了。宋代的文人将皮影的诞生定于西汉,因汉武帝思念逝去的李夫人,方士就设帐篷、挂灯烛,在轻纱幕后模拟李夫人的形象。皇帝见到朦朦胧胧的李夫人像,恍若真人,写下了“是邪,非邪?立而望之,偏何姗姗其来迟”的诗句。

故事虽然凄美,我们却不知它是否真的是皮影。虽然帷幕隔挡、辅以光影的方法和后世相似,但文献并未明言,方士制作的究竟是不是皮影。也许是找真人假扮,也许是类似剪纸招魂,也许是周代以来就极为兴盛的傀儡木偶。皮影和木偶同属傀儡戏,可能前者正是从后者演化而来。

〔2〕皮影的诞生,也许和宗教有些关系。汉武帝的故事便有方士的影子,剪纸招魂的习俗也是起源于早期巫术。佛教因此被纳入考虑的范畴,其常常以影子比拟虚幻,又总在佛典中设计光影。有人便认为,皮影来自佛徒布道时,为了让自己的教义更加形象地传播给大众,便装屏设像,发展出了皮影。这样一来,皮影的起源就不会早于汉末,得等到佛教流传之后。

史书记载最早研究皮影的是宋代学者高承,恰是他记下了坊间盛传的故事,认为汉武帝思念夫人是皮影的雏形。也正是他考证称宋代之前都未见过皮影。考虑到唐代还是木偶傀儡戏的天下,而宋代皮影已经兴盛,这种新艺术形式也许产生于晚唐五代。当时有寺庙俗讲,需要以更大众的方式传播佛教教义,便选用了兴盛一时的歌舞戏曲和传奇话本小说,制成了皮影。

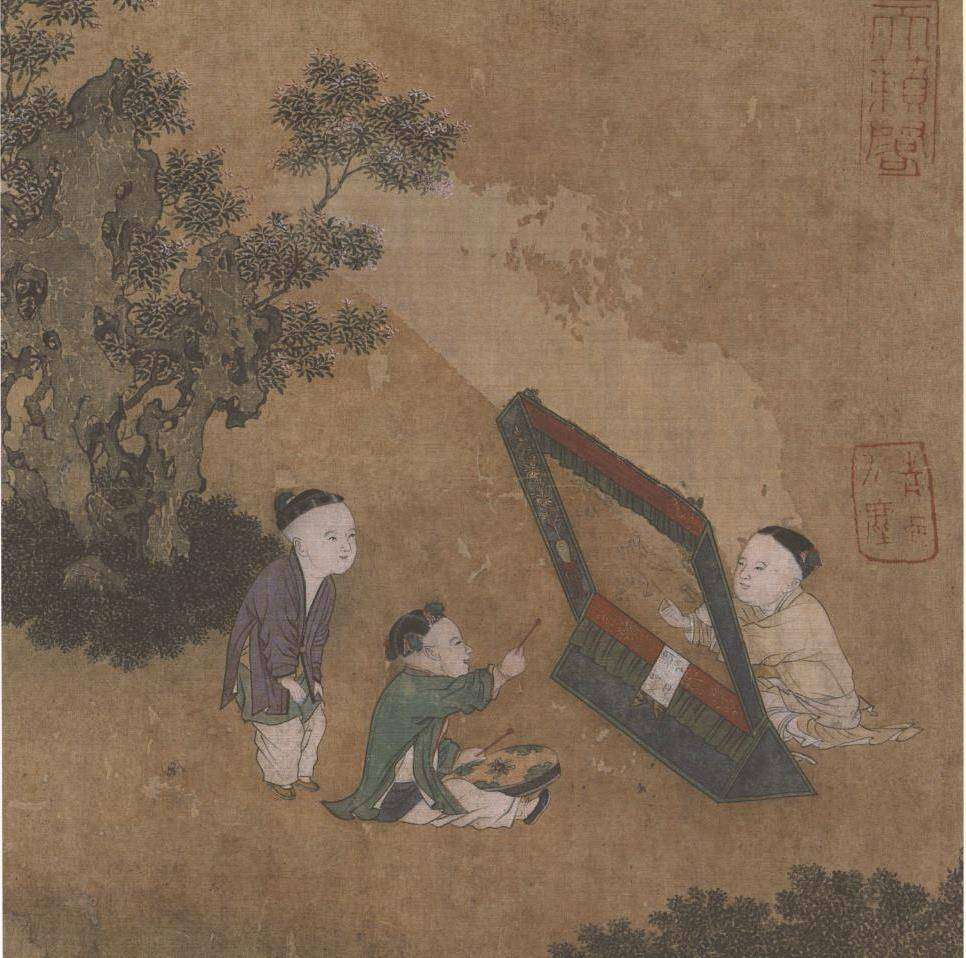

〔3〕也许我们可以将皮影视为多种元素交互的产物,但无论如何,及至两宋,皮影表演已经蔚然成风。北宋仁宗时期,社会进入盛世,市井发达,就有人在街道上以“影戏”解说三国。这是影戏的最早出处。相传京城还有一位富家子热衷于皮影,每每看到关羽被斩的桥段,便会泣不成声,嘱咐皮影艺人缓缓再演。宋仁宗甚至将皮影定为犒赏将士的专用戏剧。宋徽宗时期,街市上有了董十五、赵七等小有名气的皮影艺人,甚至在《清明上河图》中都出现了皮影表演场景,《婴孩弄影戏图》表现的就是儿童玩皮影戏的景象。

《婴孩弄影戏图》

《婴孩弄影戏图》

〔4〕可惜好景不长,靖康之变,金军攻破汴京,徽宗、钦宗二帝被掳北上。金军特意在汴京搜罗了大批艺人,影戏表演者也在其中,这些人被统统带到了北方,一半留于宫廷、一半没入民间。山西孝义市的金代古墓的墓壁上,就画有一位高举影戏人头的老者正在观察作品的壁画,这可能是流落民间的皮影家族。后来被称为“世界皮影之最”的唐山皮影,也可能就始于此时。

元明时期,皮影开始流传国外。成吉思汗去世后,窝阔台就曾派中国的戏曲团队,到波斯展演了一种藏在幕后的戏。明代郑和下西洋时,也将皮影带到了东南亚。

〔5〕嘉靖年间,黄素志游学关外,尊崇佛教的他见到彼时的社会人心不古,便用皮影来教授道德。他对皮影进行了改革,用羊皮代替材质脆薄的纸张,并且将影人的眼睛做了夸张化的放大,自此创立了辽南皮影,兴盛一时。又恰巧遇上该地的女真人不断壮大,这种通俗艺术便被视为潮流。

满族人建立清朝之后,皮影彻底成为雅俗共赏的艺术。有些亲王府设置了专管影戏的艺人,驻防军队也常常带着皮影团队同行;民间的地方豪强也常常拥有自己的皮影戏班:杨寡妇、聚德堂、庆和堂、翠阴堂就被称为四大影班。老百姓也在节庆日或农闲时分,结伴来到街市欣赏皮影。先前皮影没有什么剧本,全靠师徒教授、口口相传。自清代开始,文人墨客开始为皮影专门撰写剧本,提升了剧作的质量。

〔6〕自此,皮影的唱腔、技法、剧本、流派都愈来愈丰富,融入了千家万户,甚至出现了些俗语。《红楼梦》里贾琏、贾珍调戏尤三姐,遭到拒绝时,尤三姐对贾琏说了句俗语:“提着影戏人子上场儿,好歹别戳破这层纸儿!”这句话的意思大概是,你们的品行大家都清楚,只是逢场作戏顾及脸面,别把事情说破、关系搞僵了。皮影,作为民间的技艺,一路发展,融入了中国的文化生活里。

作为“世界上最早的电影”,皮影相比于其他戏剧,显得更加简便。不需要什么“服化道”,只要帷幕布料、灯光烛台和几张皮影,就可以随走随唱。不过,随着社会的发展、多种视听节目的出现,也让皮影这种传统艺术逐渐丧失了年轻人的市场,慢慢从街市上消失,成为博物馆里的展品。

〔7〕工序

1.捂皮。熟皮子,是一种兽皮的鞣制加工方式,也是一个比较麻烦的步骤。现代机械可以大量生产后,手工处理的兽皮就越来越少了。熟皮的过程特别脏,匠人称其为“连汤带水”。匠人将带着血、毛的兽皮买回来之后,把皮子按在倒满石灰的缸里,让它泡发。这是技术活儿,皮太软无法雕刻竖立,太硬则会影响皮影的动态。

2.压皮。对熟皮进行按压,令其平、薄。

3.磨皮。对熟皮进行打磨、刮磨。整张皮刮完之后会有一些洞,有洞的地方周围就会有结、疙瘩,这个结需要刮掉,否则皮子就不是很透明。如果说窟窿边上三厘米到五厘米之内全是疙瘩,那这张皮就刻不了,不能用了。

〔8〕4.上油。兽皮处理到光滑平整后,便可上油。反复揉搓抹匀,促进油的完整沁入,直到兽皮达到通透效果。

5.擀皮。将兽皮再次进行擀压。

6.画稿。一般情况下,制作皮影时都会有专门的画稿,这些设计图稿可以世代相传,也称为“样谱”。

7.过稿。手艺人将刮好的皮分解成块,经过浸软、加油推摩后,使皮质更加平整光滑的同时,解除皮质的收缩性,才能过稿。而所谓“过稿”,就是用钢针把各部件的轮廓和设计图案分别拷贝并描绘在皮面上。

〔9〕8.雕刻。在雕刻过程中,不同的花纹要运用不同的刀具,而对推皮这一技能的熟练掌握和对手劲儿的控制,是皮影制作的重要一环。雕刻时要遵循先后顺序,先刻大形再刻细部。

9.敷彩。皮革在雕刻完之后,就可以开始敷彩了。这一步骤非常考验手艺人的功底,用色也非常考究。皮影艺人都很善于配色,能够利用有限的色彩种类,让皮影作品的整体呈现效果异常绚烂。

〔10〕10.发汗熨平。皮影在上色后需要进行脱水发汗。这一步非常关键,其主要的目的是为了使得皮内的水分挥发出来,让颜色更加牢固地吃入皮内。而脱水发汗的方法多种多样,不尽相同。在过去,老手艺人常用土砖搭成人字形,下面用麦秸烧热,然后把皮影放至两块热砖中加热,从而达到发汗熨平的效果。现在,则多是用平布包裹皮影,以烙铁或电熨斗进行烫熨。此外,这一步要十分注意温度的控制:温度过高会使皮子收缩、变形;温度过低则使得皮影达不到固色作用,色泽不均。

11.钉缀。由于皮影人物的四肢和头部是分别进行制作的,所以最后要将身体各部位用线连接起来,并在背后装上翊管,套进竹签棒。这样,一件完整的皮影作品就制作完成了。

〔11〕匠人陈雪月

陈雪月是奉天皮影的传承人。沈阳曾被尊为盛京,后改名奉天,融汇了北方各地的传统民间艺术,奉天皮影便是其中之一。在暗夜的微光中,皮影伴着锣鼓声慢慢苏醒,单凭一张嘴诉说千古事,反靠一双手舞动百万兵。

陈雪月曾经是高考状元,以696的分数考到上海复旦大学。当时她的姥爷突然得了胃癌,大家就开始思考,姥爷的皮影技艺该如何传承。姥爷的儿子们,也就是陈雪月的五个舅舅,谁也不肯学,都不喜欢这行当,而且这行当也不赚钱。那个时候,陈雪月就说了声:“姥爷,我接吧。”她怕自己家族的技艺会掉在地上没人接,便决定竭力挽救这濒临失传的传统工艺,同时也是为了兑现她给姥爷的那句承诺。

匠人陈雪月

匠人陈雪月

〔12〕从古至今,大部分传统手艺都是传男不传女,加之皮影既枯燥又不挣钱,连着一两个月都可能接不到一个活儿。起初做熟皮时非常麻烦,院子里到处都是臭味。还得将整张皮绷在一个大铁架子上,绷完之后,要用削子把皮上的毛剃掉。在学艺的最初,陈雪月的母亲曾极力反对她继承皮影手艺,但是她都坚持了下来,甚至很享受这个过程。对于她来说,在做工的时候,每一刀刻下去,都可以给影人赋予一个鲜活的灵魂。陈雪月的母亲一看拗不过她,最后也只得支持。

〔13〕之后,她渐渐失速于现代化的生活,爱在闲时沏上一壶茶,或是去图书馆查阅旧书。在慢生活中,她跟随老一辈,寻得对皮影的痴迷。为了拜师周树飞,陈雪月在他家门口守了四天四夜,周树飞才让她进门。师父告诉她一个规矩:八个小时,不能吃饭,不能喝水,不能上卫生间,不能跟任何人说话。陈雪月就在那里静静地坐着,坐了八个小时。后来,她终于明白,师父是想看自己能不能干这个行当,能不能耐得住这份寂寞,能不能吃得了这种苦。

〔14〕师父和姥爷都留给陈雪月不少把刻刀,随着她制作皮影的技术不断精进,学会了雪花雕和毛笔丝的雕刻技巧。按照她的话来说,女性在皮影领域更具优势,一是因为女性更细腻,二是因为女性更看重美感。皮影是一项结合了服装、戏曲、绘画、雕刻等中国文化的完整结合体,一位女性皮影匠人或许可以将更多妩媚的感觉融入皮影艺术里面。

脸刻五分表忠善,脸侧七分显奸邪,皮影的很多样式是不允许后人改动的。但为了迎合现代人的审美,陈雪月还是会在头饰等部分做细微的调整。

〔15〕她也组织了公益活动,并和“面人董”成为至交。两人常在私下切磋手艺,在对彼此的技艺有了一定的了解后,两人有了共同的创新想法:将彼此的技术融合到一起,做个面塑皮影。

皮影似人,在光影中经历苦喜悲乐;人如皮影,在生活的大舞台上被世事牵制。古今中外的奇闻轶事,在一方桌和一张白布背后被演绎,而道不尽的却是手艺人的辛酸和无奈。陈雪月以最本真的方式守住传统技艺,并在其面临被淘汰的苦境时,仍以乐观的心态,争做传统文化的传承者,只求皮影在现代化强光之下能够重焕生机。

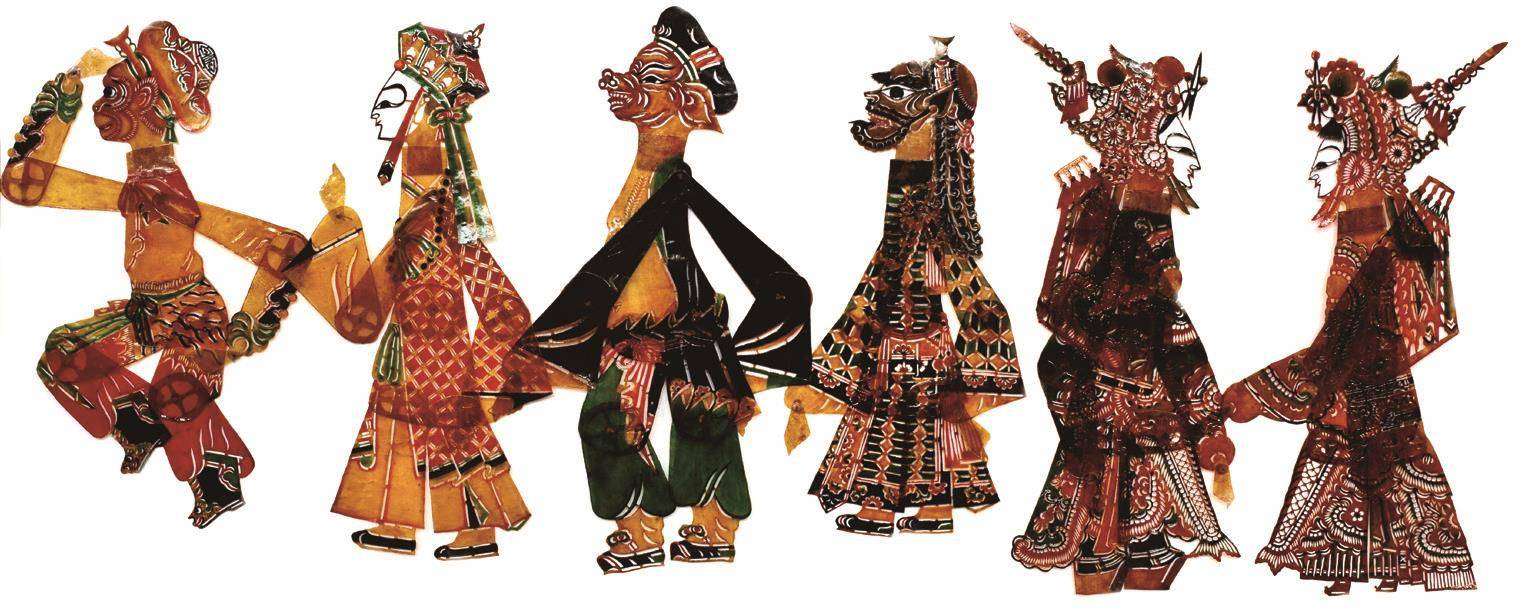

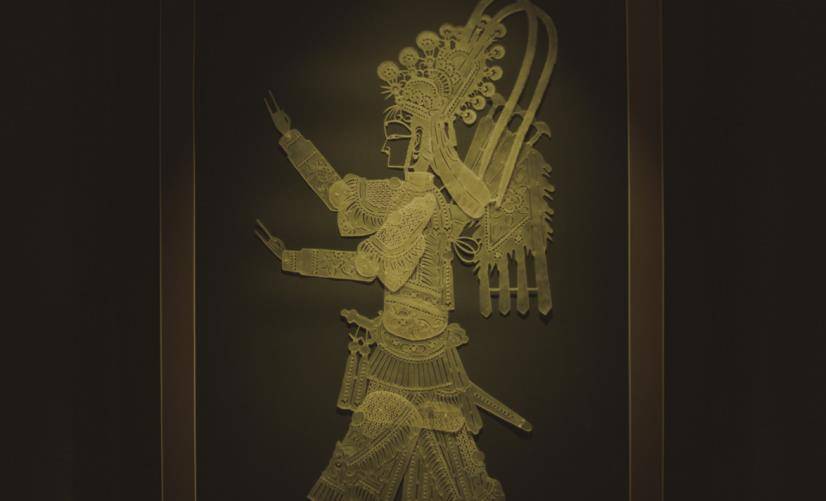

陈雪月作品

陈雪月作品