美食系列 之 美好食光记住爱16

勤劳人打懒豆腐

01

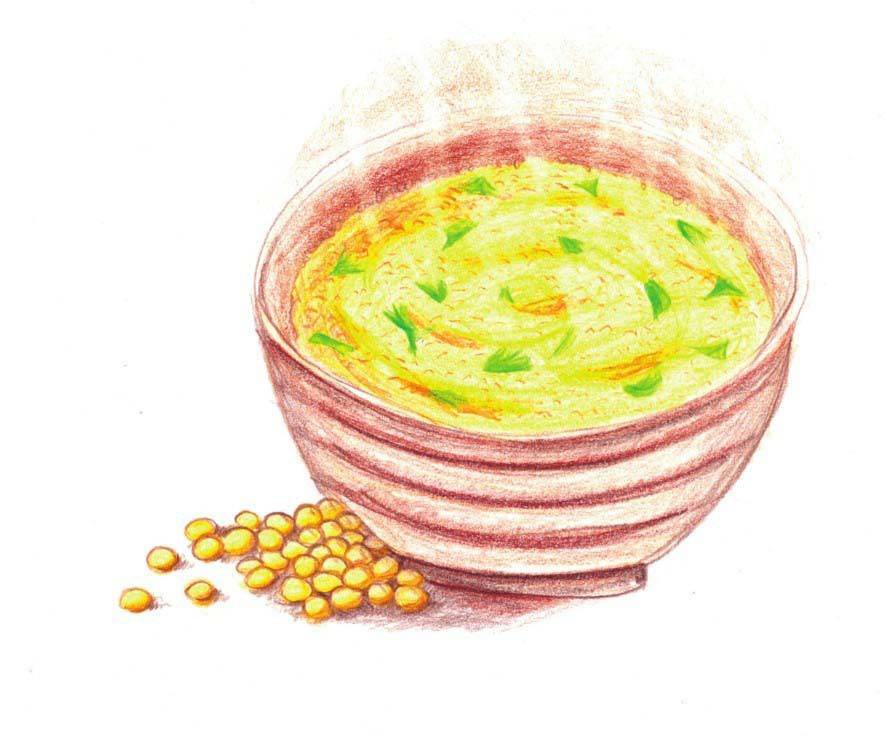

作为鄂西土家族人,不知道懒豆腐的应该少之又少。

懒豆腐又叫合渣,宜昌城区不少人还叫他们懒豆花儿,虽然叫豆花儿,可跟称作豆腐脑的豆花不是一回事。我所熟知的懒豆腐的做法跟大多数意义上的懒豆腐也不一样。不过这就像甜咸豆花之争,是大家对各自童年和家乡味道的捍卫。所以,不存在地道正宗一说。能打开你味蕾的就是美好的。

02

“吃不过的面饭懒豆腐,穿不过的草鞋家机布”,是土家人,尤其是爷爷辈们常挂在嘴边的一句谚语。面饭就是玉米饭,抵饿。家机布是手织的一种布料,粗糙、耐穿。懒豆腐,从字面上都可以理解,制作简单,方便省事。据说很早以前有个懒媳妇儿,打豆腐不过滤豆渣,直接将磨好的浆煮开,加些青菜叶子、调料,没想到婆婆回来一吃,味道出奇的好,于是赐名“懒豆腐”。四川盐边、湖北恩施、神农架等地的懒豆腐都是这个制作路子。出生在湖北的美食作家古清生专门撰文记录:“将黄豆浸泡之后,磨了,豆浆豆渣一起煮,加入油盐和切碎的青菜,吃起来,果然爽,能开胃,三下两下就把人吃热乎了,且胃口大开。”

03

打我记事起,懒豆腐已经逐渐摆脱了廉价随便的身份,不是太常吃到,因为耗时、耗力。这可能跟我家的饮食习惯有关。我爹嘴刁,还老爱念叨,每顿饭不提出一两条意见是极少见的。他眼中合格的懒豆腐一定要将豆渣过滤得干干净净,不见调料又要闻得到料香,香滑顺口,咕咕溜溜一口直接滑进胃里那种。我妈是非常传统的家庭妇女,对吃很看重,对我爹的意见更是看重。所以我印象里打懒豆腐是从早开始,一直到日暮时分才能完成的大工程。

泡豆子,要用山泉水。至少泡上三个小时,豆子才会自然膨胀变软。粉碎机换上平时不用的细筛子。打豆子是个技术活,细筛子过豆子有点艰难,急不得,不然容易烧坏保险丝。一桶豆子,一桶水,小半勺豆子要加一勺水,前后一共打三遍,直到出来的豆浆看不见小豆块儿为止。喂豆子进粉碎机的间隙,偶尔丢几瓣大蒜,一小把鲜花椒叶,小把嫩木姜子。老的不行,籽太糙,影响口感。

04

接下来是吊包滤豆渣,需要体力,还需要技术。过滤的布一般用腈纶料子,四周则用棉布。用久了中间形成一个大大的椭圆,故滤布被称作“包袱”。两根木棍做成十字交叉的挂钩,把包袱的四角固定在木棍的四角,中间的椭圆变成一个大网兜。

打好的豆浆用大勺分批次舀到包袱里,滤出来的是豆浆,留在网兜里的是豆渣。包袱底下一般放家里最大的圆簸子,摇包袱的技术这时候就体现出来了,又要保证豆浆运动,又要使滤出来的浆水不超过簸子的范围。我小时候老爱过去帮一手,结果包袱到了我手里怎么都不听使唤,没有节奏和韵律地乱晃,豆浆也洒得到处都是。

05

边摇边往包袱里加水,稀释豆浆。不然打出来的懒豆腐就很酽,有苦味,不清爽。从包袱里出来的浆水在逐渐从乳白色变清亮的时候,开始挤包袱。捏住包袱上端,束紧,转几圈,使豆渣团成圆形,大手掌从四周均匀用力,挤去多余水分,舀出豆渣团子,开始吊第二包。

豆渣用干净容器装起来,后期可以制成豆浆粑,煮菜做汤料是一绝。也可做豆渣饼。滤出来的浆水用大铁锅烧煮。等待沸腾的过程中不能闲着,准备青菜,焯水,去掉绿水,加适量油,可以保证懒豆腐里的菜色一直翠绿鲜亮。菜要切成细丝。村里有个说法,看哪家女主人是不是贤惠细心,只要看懒豆腐里的菜是粗是细,菜是粗帮子大叶的一定是个粗糙的懒婆娘。浆水将沸未沸的时候,撒青菜进去,大灶熄火,利用余温烧滚,懒豆腐才算是做完了。煮完懒豆腐的锅别急着洗,底部有一层豆锅巴,听我妈说,加点油盐,是不错的零嘴。不过每次等我想起来要吃锅巴的时候,都被我妈一个人吃完了,央求她留点给我,总会以一句“又不是什么好吃的,别和我抢”而告终。

06

晾凉后的懒豆腐放在冰箱里,炎炎夏季热得满头大汗的时候来一碗,一下冰到心底。放在常温下大概两天时间,自动发酵成酸懒豆腐,搭配洋芋煮了,加一勺腊肉末炸成的油,放点干辣椒面儿、韭菜末,酸中带辣,辣中带香,酸爽的味道简直让人无法停下来。

以前大家族一起住在一栋老房子里,外面是很大的道场,道场最外有一株葡萄树。爷爷还健在的时候搭了很大很高的葡萄架,葡萄顺着架子一直往上爬,到最后几乎占了半个道场。夏天的傍晚,太阳掉下去,暑气很快消散。我们常搬了小板凳小桌子在葡萄树下吃晚饭。苦夏难熬,酸懒豆腐煮洋芋最好不过。我口味重,自家磨的花椒粉是必备品,再加一根腌菜坛子刚捞出来的腌黄瓜,又酸又麻又辣,嘴巴眼见着要着火的时候,一勺子酸懒豆腐喂进去,爽口,滑嫩,还有青菜的脆感,看来“辣椒当盐,合渣过年”,此言着实不虚。

懒豆腐

文字有味儿

07

中国的文字,我一直以为,是立体的,有画面、有味道的。

沈从文的《萧萧》里,有这么一句话:“花狗诱她做坏事情是麦黄四月,到六月,李子熟了,她欢喜吃生李子。”

麦黄四月,多美呀。成片的麦子顺着风摇。风从西边吹来,麦子们就从左摇向右。风从东边吹,麦子就从右摇向左,整齐划一,浩浩荡荡,跟军队似的。黄,是金黄,“远处蔚蓝天空下,涌动着金色的麦浪……”金子一样的颜色,配着宝石蓝的天空,饱满,充盈。仔细嗅一嗅风里,有淡淡的麦香味,夹着点土腥味,好闻得很。

08

“生李子”,这仨字则是酸的。一瞅就酸,念出来更酸,满口涎水。李子多酸呐,青青的小圆个儿,即使熟了也酸。尤其是皮,狠劲儿嚼下去,牙根都要倒了。这李子,不仅酸,还涩,涩味紧紧贴着上下颚,水都冲不下来。还有点苦,这苦开始不觉得,嚼得多了才有,越嚼越苦。

“腌”也是酸味,令腮帮子发紧,舌苔瞬间泛水的酸。刘绍棠的《榆钱饭》里:“泡上隔年的老腌汤,拌在榆钱饭里;吃着很顺口,也能哄饱肚皮。”老腌汤,是我对酸最初、最原始的记忆。小铁勺子下去,舀起来,有碎红椒,腌汤水。勺子底儿粘了白盐霉。春夏之交的腌菜坛子,表面最容易起盐霉。略带盐霉的盐菜汤,撒在热腾腾的蒸榆钱饭上,有脆脆的剁椒,再拌点小香葱,该是多开胃啊。

09

“腌”字的味道,跟不同的季节搭配,味道也不同。荻上直子导演的《眼镜》,是发生在夏季的故事。看完很舒服,像在树叶晒得打蔫儿、黄狗吐舌头的暴热天气,躲空调房里吃刨冰的感觉一样舒服。小林聪美和罇真佐子不过是从海鸥食堂的芬兰换到了某个海岛小镇,早晨暑气还未起来,有微微的凉风。桌上是摆好的早餐,小碟里是腌渍好的酸李子。看到他们把整颗酸李子丢在嘴里的时候,我就想啊,汁水会溢满口腔,往牙缝里钻吧?然后嘴里的唾液就满了。嗯,真正的“满口生津”就是这个意思。这个腌酸味,配着夏季黏糊糊的热气,可以祛暑、止渴,让嗓子一整天都清清爽爽,不会发干发痒。

10

春夏里,“腌”的颜色是五彩的,偏冷色调。红的剁椒,不是火焰的大红,而是清透的红,带粉的红。淡青的豇豆、月白的仔姜、碧翠的黄瓜,挤挤攘攘待在透明腌菜坛子里。坛子口撒下盐,过几天坛口水下去一些,边儿上是一溜盐花。像雪,白得整个厨房都亮堂了。

“腌”跟冬天搭配,整个感觉和味道又不一样。准确地说是跟“腊月”搭配,才显出特别。冬天只标明时间,低温,冷,无色无味。“腊月”则丰富得多。“腊”出自柳宗元《捕蛇者说》:“然得而腊之以为饵”——“干肉”的意思。经风累月,水分蒸发,留下厚重的肉味、太阳味、霜冻味。腊月里,有柴火,要杀年猪,买鞭炮、贴窗花,游子归乡,漂泊感暂时消失,从地底下发出来的踏实、烟火气,从脚底板蔓延至眼耳鼻口,入心入肺。

11

腊月的腌肉,紫黑的花椒、大红的朝天椒,磨成粉。银白的蒜、土黄的姜,拍成末。葱苗、蒜苗,切花,翠绿翠绿,站在调料上层,最是娇滴滴的。整袋盐拆开,像白流沙,源源不断倒在簸箕里,大手搅拌所有调料,白里有黑,黑中有红,红中透着耀眼的绿,每种色彩都放肆张扬,不遮不掩。像是白衣少女经过一个秋天,变成了娇俏熟妇,从前看见光膀子男人会脸红,现在穿着对襟红袄,会倚着门框说浑话、开黄腔了。

12 杀青段

小学时语文书上有篇文章《大森林的主人》:“他把火堆移到一边,用刀子在刚才烧火的地上挖了个洞。我把松鸡拔了毛,掏了内脏。猎人又找来几片大树叶,把松鸡裹好,放进洞里,盖上薄薄的一层土,然后在上面又烧起一堆火。等我们把衣服烘干,松鸡也烧好了,扒开洞,就闻到一股香味。我们俩大吃起来,我觉得从来没吃过这么鲜美的东西。”短短百来个字,几乎每个字都带着浓香的烤鸡味儿,飘着松香味儿、青草味儿、雨水味儿,还有森林里特有的树荫味儿。仅“大吃”这两个字,也让人食指大动。反复读就像反复嚼着松鸡,撕开脆皮,拉扯筋骨,焦香溢开。难怪当年学这篇的时候,我流了整节课的哈喇子。

腌李子

相关链接:

01 【吃点甜的】【幺奶奶的糖水】 845844

02 【滋味肥肠】【傲娇大蒜】 590343

03 【野菌子】【炸小鱼】829216

04 【萝卜】【吃春】 350443

05 【烧烤】 【鸡肉丸子】 686753

06 【爷爷的三角炉子】【火腿肠】805676

07 【年猪菜】【鱼头火锅】362963

08 【蛋炒饭】【香酥兔】169866

09 【蒲公英】【酱豆儿】 569607

10 【煲仔饭】【地瓜】 470116

11 【腊鸭焖藕】【芹菜香干盖饭】 927403

12 【油辣子】【米线】 562695

13 【老黄瓜汤】【新疆美食】 895174

14 【重庆火锅】【广州早茶】284681

15 【海鲜粥】【热干面】601559