尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

文本共32段

作品简介:

作者黄元琪绕着中国过节,从节日的起源与发展说起,结合历史、习俗、风物、舞乐、节庆美食、游历见闻与百姓的动人故事等多维度,将节日里的中国跃然纸上。

《岁月欢》2

风物 愿得长如此,年年物候新

01.

桃符:半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符

早在秦汉之前,我国民间过年就有悬挂桃符的习俗。传说在东海有一座仙山,名为度朔山,山上有一棵大桃树,树顶有一只金色的公鸡,每天早晨鸡鸣报晓。在这颗桃树的东北角有一扇门,叫作鬼门,它的门框是桃树枝,每日金鸡报晓之时,世间的鬼怪都要经过鬼门回到度朔山,看守鬼门的神仙是神荼、郁垒二人。若有恶鬼出没,兄弟二人就会用绳子把鬼怪捆起来,送去喂老虎。

正因如此,早期人们将传说中的降鬼大神“神荼”和“郁垒”的名字分别书写在两块桃木板上以避凶邪。这种习俗延续到了五代时期,之后人们才开始把联语题在桃木板上。

桃符

桃符

02.

春联:新年纳余庆,嘉节号长春

春联的出现和桃符有着密切的联系,所以古人又称春联为“桃符”。五代后蜀末代皇帝孟昶chǎng在每年除夕时命学士在桃符上题字,挂在寝门左右。某年他不满意学士辛寅逊的撰词,亲自在桃符上题字:“新年纳余庆,嘉节号长春”,寓意新年享受着先代的遗泽,佳节预示着春意常在。孟昶在桃符上的题词与现今上下联的形式相符,又具有文学性。桃符字牌由原先驱魔除鬼的功能,转为了更浪漫、更文艺的用途。

03.

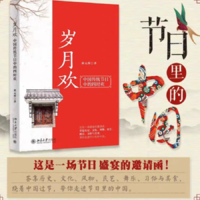

到了明代,人们才开始使用红纸代替桃木板,出现了我们今天所见的春联。春联的颜色与当地民俗相关,通常春联的颜色为喜庆的红色,有些地区的春联颜色还有白色、黄色、紫色、绿色和蓝色等。它们分别用于特定的地点和时间,有不同的含义,比如寺庙所贴的春联,为彰显佛法的珍贵,用黄纸书写;家中有人服孝时用白、绿、黄三色春联,凡是遭父母之丧,在家守制,已过期年,可用净绿天地头加蓝色的春联。沈阳故宫里保存着多幅清代春联,载体选用白绢,并镶以锦边(蓝边包于外,红条镶于内)裱于框架之中。湖北秭归县有在端午节贴春联的习俗。

春联

春联

04.

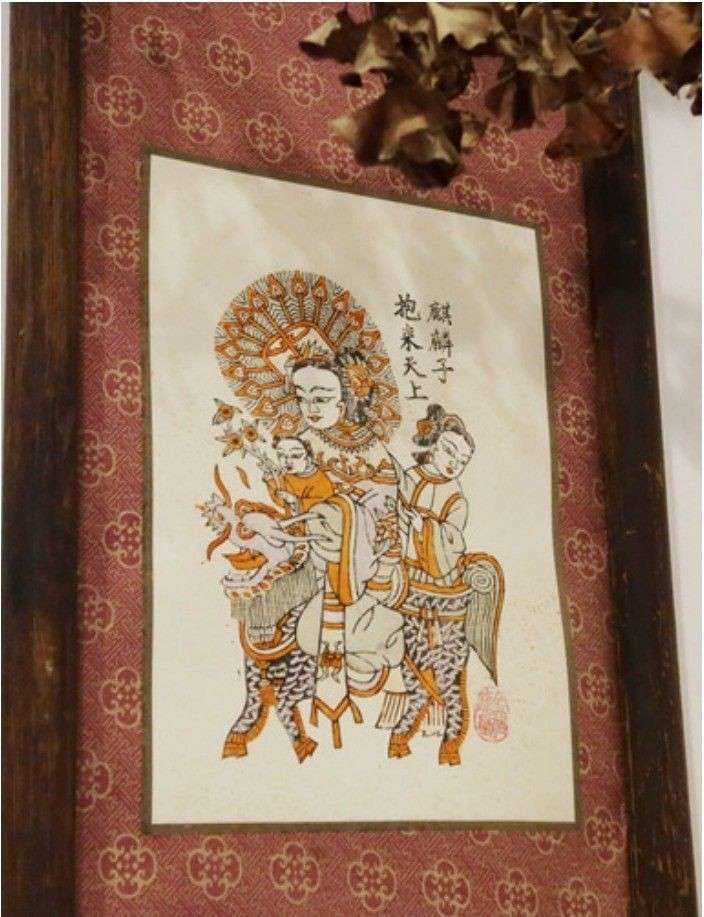

木版年画:贴了年画才算年

在中国灿若繁星的民间手工技艺中,木版年画有着至关重要的位置。它题材广泛,地域风格多样,广泛流行在中华大地上。说起它,我总能第一时间想到匠人灵巧的刻画手艺、斑斓的色彩与吉祥的图案。这些极具渲染力与浪漫主义的图画成了千百年来绚丽年俗中的点睛之笔。

木版年画孕育于汉代。当时的老百姓在岁末辞旧迎新之际,家家户户要打扫房屋,清理宅院,画神荼、郁垒两位门神于大门上,表达规避灾祸、全家平安的心愿。

门神年画

门神年画

05.

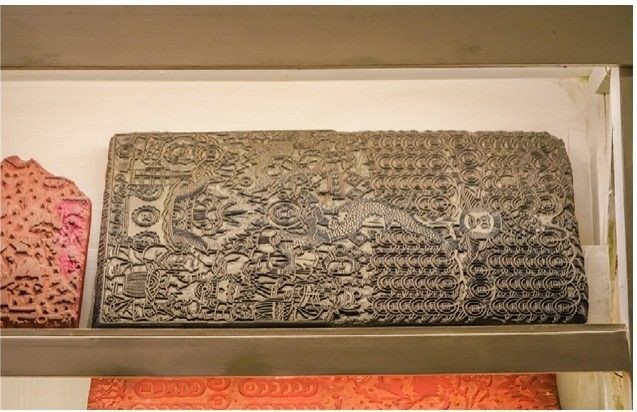

唐宋是木版年画成型的重要时间点,雕版印刷术这项伟大的发明诞生,在纸上按所需规格书写文字后反贴在刨光的木版上,再根据文字刻出阳文反体字,做成雕版。之后在版上涂墨、铺纸,用棕刷刷印,再将纸揭起,就成了印品。这项工艺流程与木版年画一脉相承。在门神的“代言人”方面,唐代后逐渐从神荼、郁垒转变为秦叔宝、尉迟敬德。相传唐太宗经常梦魇不能深眠,于是由秦叔宝、尉迟敬德两位大将每夜披甲持械守卫于宫门两旁。久而久之,太宗念二将日夜辛劳,便让宫中画匠绘制二将的戎装像 悬挂在宫门旁,此后邪祟全消。

06.

宋代时,金华、杭州、苏州等地是全国木版年画的重要产地,也拥有极大的年画市场。杨亿的《武夷新集》中记载道:“婺wù州(现金华)开元寺曾刊印大藏经版与木版画。”无论是热闹的城镇还是淳朴的乡村,都能看到家家户户贴年画的情景。木版年画的流行在明清达到了鼎盛时期,社会土壤培养了一批广为人知的民间小说与戏曲,《西厢记》《红楼梦》这些灿烂的文化走进了年画中。年画题材也跳出了门神、娃娃、吉祥寓意等传统题材,大批民俗故事以年画为载体传播得更远、更深。

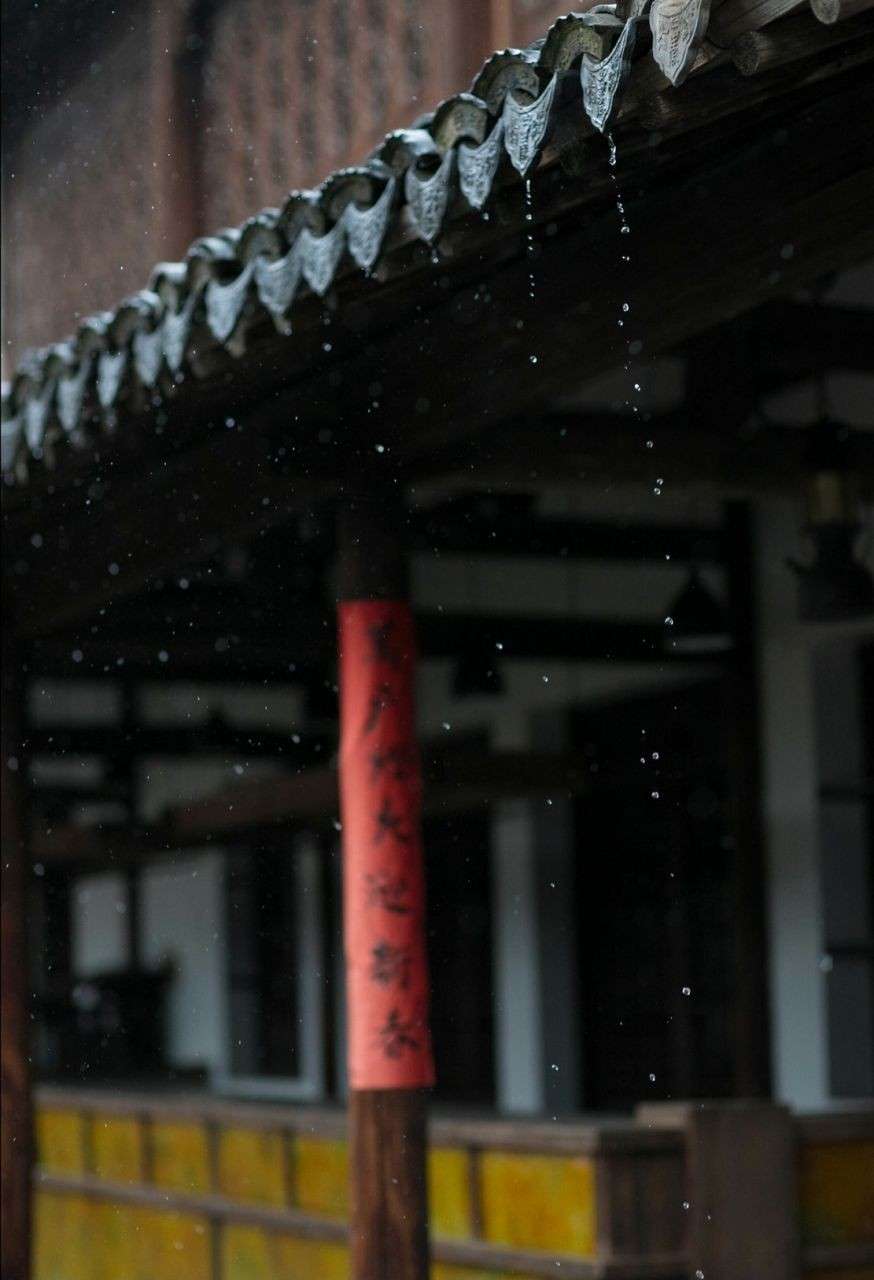

绘画底稿

绘画底稿

07.

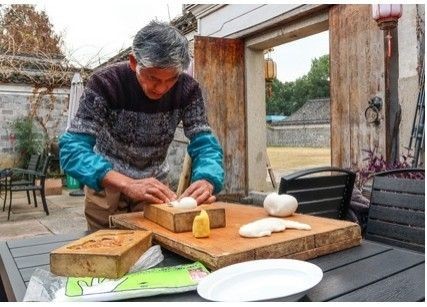

我有幸拜访了金华的木版年画传承人,他的家族至今仍用古法制作木版年画。黄晨先生是金华木版年画的第五代传人,他的母亲是浙江省唯一的省级木版年画代表性传承人。他亲切儒雅,侃侃而谈,在他的示范下,一张木版年画活脱脱地呈现在我眼前。

制作的第一步是起稿画样。如同诸多民间技艺一样,要成为这门手艺的大师,第一步就是成为一位书画贯通的艺术家。学徒单练习绘画就需要三到五年时光。作为“刻”的前奏,“画”是一幅年画的基础。画完图样后,黄先生手持墨笔在柔软且半透明的毛边纸上勾线,狼毫的笔尖细而尖,笔力挺拔,流畅的线条跃然纸上。

清淡细腻的年画画风

清淡细腻的年画画风

08.

设计色稿时,配色是需要反复斟酌的。通常以年画的题材为切入点进行创作。金华的木版年画从书坊走出,受到文人审美的影响,多了一份古典与含蓄,它的配色不如北方年画那么艳丽、冲撞力强,独有一份诗意。

雕刻用的梨木板早早被细砂纸研磨光滑,黄先生将勾好的墨线稿反贴于梨木板上,涂上一层轻薄均匀的糨糊,细细按压,确保线稿被贴得平整。坐下,拿起刻刀,匠人的二次创作开始了。只见他刀随笔走,以刀代笔,在木屑轻舞中,流畅的线条既与画稿无二,又在梨木板上加深了痕迹,使其耐用。一块年画雕版通常能印两千张纸,之后雕刻的边缘便会渐渐磨损变平,此时刀下的功夫决定了年画雕版的寿命。

线稿

09.

木版年画着色的重要步骤是根据画稿的颜色分色版,一色一版。每块套版的雕刻工序与年画墨线版相同,而且必须与其吻合,这样才能有后来依次上色时的严丝合缝。

“刻”之后是“印”。第一道工序是印线稿—多用黑色。匠人用棕刷将颜色均匀地刷在线版上,然后将纸覆盖在画板上,用工具“趟子”轻轻刷压。我以为这一步比较简单,跃跃欲试。没想到,要将纸上的色彩压得干湿适宜、线条清晰,其实并不容易,有好几处墨化开了,还有一些线条完全看不清颜色。果然,每一个步骤都需要千锤百炼,手工匠人用时间与汗水练就了高超的技艺。

年画雕版

10.

黄先生笑着说还是他来吧。在按压出清晰的线条后,他将事先设计好配色的色版以版线为基准,上下左右对齐雕版的位置,对版时用手摸,反复校正。他说之后若任何一块色版套色时发生偏差,便要重新来过。古时的颜色都是从天然的植物或矿物中提取色素,比如红色素常见的提取材料是凤仙花。原色青、赤、黄、白、黑,称为“五色”,将原色混合可以得到间色。

不同颜色的木版依次完成印刷后,根据画面需要,有些年画还要用画笔为画中的人物染脸、画眼、画须等。以画娃娃脸上的胭脂为例,匠人用软毛排笔一边蘸色,一边蘸清水,在脸部的位置缓慢旋转,直到出现内深外浅、过渡自然的腮红。

分色后的年画雕版

11.

当一幅年画雏形初现后,我松了一口气,一幅图案简单的年画都有无数次返工的风险,从勾画到雕刻再到套印,每一步都如同走钢丝一般小心翼翼。不敢想象那些繁复精美的年画背后有着匠人们付出的多少光阴与血泪。正如黄晨先生的母亲所说:“做了这件事,这一生我值了。”没有中国匠人们的热爱与坚持,传统技艺在高度工业化的社会可能迅速消亡,而正是一批又一批的传人们手持火炬,延伸了手作的温度。

刷色

12.

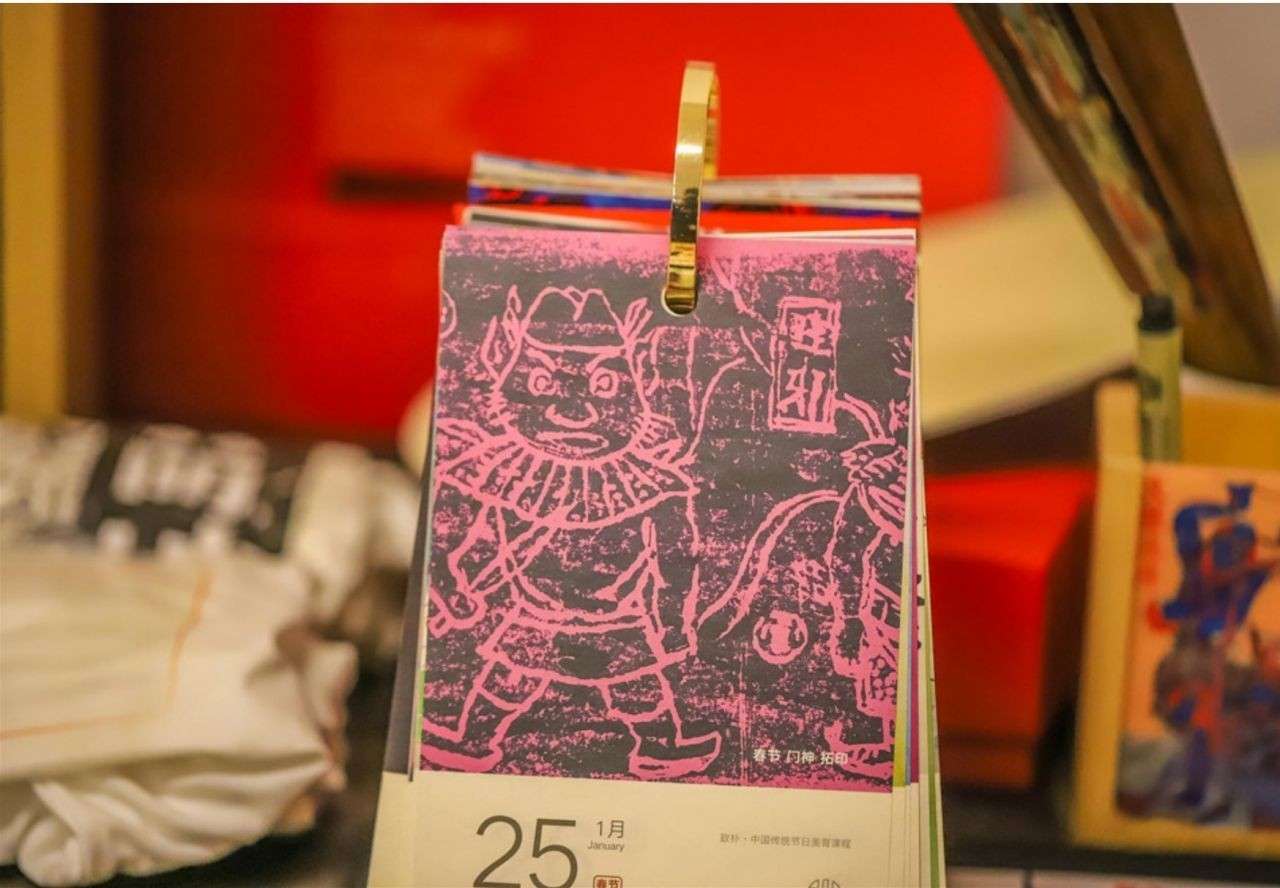

送我回去的路上,黄先生与我分享了他掌管家族木版年画生意的想法:“很可惜,如今的江南再也看不到家家户户贴年画的景象了,反而是东南亚的订单还一直很火爆。我们的使命是将金华木版年画从文化遗产变成文化资产。如果它消失了,那么消失的不只是一门手艺,而是千百年来百姓一直爱着的事物,那些年画的图案、寓意与东方美学都会被人遗忘。我想让更多的年轻人知道木版年画的辉煌与其蕴含的文脉。”为了传播东方文化,他还创造了一批用传统年画纹样做成的文创用品,这些文创用品与现代生活方式相融合,并坚持创作展现新时代色彩的新年画,用润物细无声的方式,让木版年画再次渗透进老百姓的生活中去。

刷压

刷压

13.

中国的年俗蕴藏了深厚的人文信息。“年”作为一年中最重要的几天,它存在的意义是告别困难的过去,迎接美好的将来。国泰民安、诸事吉顺不只是口头上的祝福,它也通过木版年画、爆竹、年夜饭、祭灶、迎财神、走亲访友、看灯会等专有的风俗传达了中国人对美好生活的向往。木版年画的渲染力与感染力,给了中国年一份欢乐祥瑞的浪漫力量。 木版年画衍生的文创产品

木版年画衍生的文创产品

游历 江南古镇的岁时欢

14.

慈城年糕:江南餐桌上的年味

慈城,是宁波慈溪的老县治,老到有两千五百岁。

古时,老百姓在依山傍水的好风水处建立繁荣的乡镇。慈城得了这三面环山一面临江的土地,出了数之不尽的文人,有着“学风鼎盛、进士盈城”的美誉,历代出了519个进士,状元、榜眼、探花皆有。怀着对这份深厚的文化底蕴的尊崇,我拜访了这个沿着江南文明脉络建成的乡镇。抵达时,青葱的群山、静谧的慈湖与位于阡陌街巷中的老建筑美得像一位优雅的隐士,遗世而独立。慈城麻雀虽小,五脏俱全。整座县城的街道横平竖直,四周有护城河、城墙与城门,格局与长安无异,简直就是唐代县城的活标本。

15.

如果只能选一道慈城美食,绝大多数老饕会投票给慈城水磨年糕。年糕作为一道经典的年祀食物,始于西周,兴于明清,传承至今。它在古时以农耕经济与稻田社会为主的江南广受欢迎。江南各地的年糕产地中,慈城年糕一枝独秀。传说,一位陈姓慈溪人受到水磨豆腐制作方法的启发,采用夹水带浆磨米粉,滤干后抽干空气,再行捣舂chōng来制作年糕。他的年糕品相白、透、洁,入口后糯、滑、甜,一时之间风靡街坊间,名扬江南。《宁波市志》中记载:“宁波年糕柔滑细腻,久浸不糊,昔以梁湖米年糕、水底清年糕著称,今以慈城年糕较佳。”

16.

年俗向来都是中国最讲究也最斑斓的风俗。人类的生活合着四季轮回、二十四节气的节拍律动。每到粮食进仓、稻草归垛的农闲季节,家家户户互相帮忙,为迎接春节而忙碌,一起绘出制作新米年糕的民俗百景图。我找到了来自百年老字号冯恒大的年糕非遗传人谢老—他和水磨年糕打了一辈子交道。谢老眉眼和蔼,穿着冬衣带着袖套,带着老宁波的口音和我娓娓讲述慈城年糕的风俗:“一根如玉般洁净又有韧性的年糕从选料开始,经过浸、磨、沥、擞、蒸、搡、摘、印这八道复杂工序才能完成。我们选大米不可随意,年糕的米要用当年的优质晚粳jīng米。每年要生产多少年糕,农户们都要预先计算好,然后划出专门的几块地来耕种。收成后选米时也非常小心,坏的白肚米通通要过滤掉。”

17.

每年从腊月初十起,老百姓开始淘年糕米。主妇找个风和日丽的日子蹲在河埠bù头上淘米,邻里间只要见到有人在淘洗年糕米,都会说几句吉利话表示祝福。米粉被洗净后放入甏bèng中,用清水浸泡七到十天。缸盖上放红色喜字,搁一把剪刀或一根筷子(避免邪气进入缸体污染米粉)。

18.

水磨年糕成功的关键是磨粉—它需要很好的团队合作。磨头人指挥磨粉节奏,一边把控磨头,一边拨水调节水与米粉的比例。另一人匀速前后运动,两人确保米粉的细度与润滑度都恰如其分。磨粉时,石磨下放一个扁圆竹篮子,内置红稻草,铺上大白细布。妇人们静待米粉被装满后裹好布角,再覆盖上一层草木灰。大白细布和草木灰透气又吸水,湿润的米粉随着时间的流转悄悄地变成了干燥的块状。当大白细布被打开时,再将块状米粉搓成粉状待蒸。

蒸年糕是庆祝丰收、迎接新年的喜事。越接近年关,蒸年糕越有仪式感。

19.

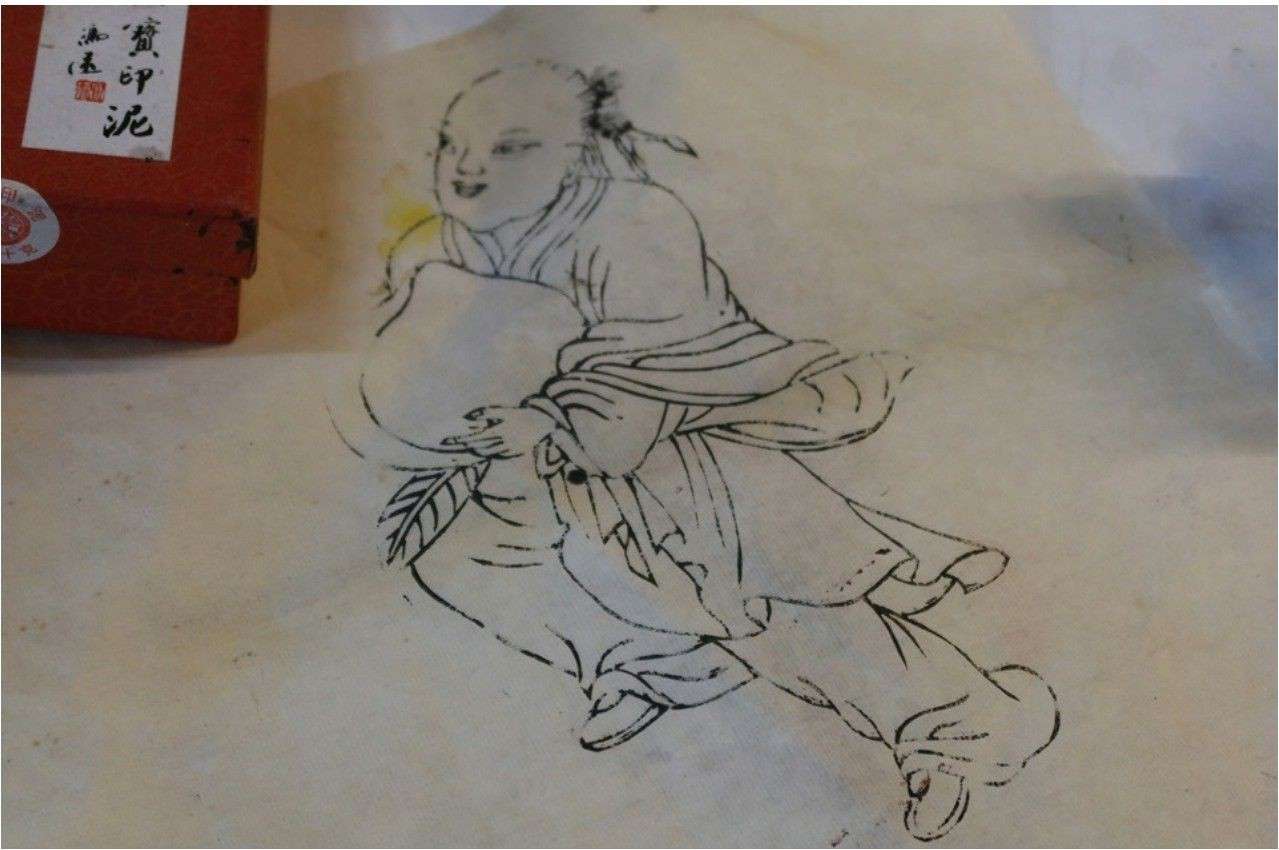

腊月二十八的清晨,慈城炊烟缭绕,青雾缠绵地绕着青山,空气中还留存着一夜江南细雨后清新香甜的味道。“咯咯咯……”雄赳赳的大公鸡仰着脖子打鸣,拖出又响又亮的尾音。它一长鸣,不甘示弱的家狗“汪汪汪”地合唱起来,小型农用车“突突突”一颠一颠地行驶到老街戏台旁的空地停下。

“哎哟喂,这米粉蒸得太好了,白白嫩嫩的!快把米粉桶和石捣臼jiù也从车上运下来,小伙子们你们可要卖力搡sǎng,搡匀、搡实、搡糯啊,哈哈哈……”几个欢快的女声此起彼伏,像煮开了的汤圆上下翻腾。

20.

女人的声音还没停歇,几分钟后,又传来男人的歌声与捣鼓声:“嘿嘿搡起来,芝麻开花年年高,做好年糕年年高。”

此刻的我躺在用老宅子改建的民宿床上,看一眼手机—早晨六点。被这份热闹吸引,我走到主街上一探究竟。

街坊阿姨们带着袖套,笑嘻嘻地监督男人们轮番在石捣臼敲打年糕粉。搡年糕的两人打配合,每次搡四五十下便停下休息片刻。不多久就热得出汗,脱下外衣扔给家属,家属在一边唱歌鼓气:“搡一记来复一记。复一记来,再来一记……”搡年糕的人听得起劲,跟着节奏举起木槌继续敲打。没多久,石捣臼中的米粉变得软糯又有韧性,大家连连赞叹。搡年糕的人听到夸赞,也顾不得累,捶打得更有节奏感了。

年糕模板

年糕模板

21.

灶台与大蒸笼就位,有人不停地用蒲扇扇风生火,火红的火舌从柴火中窜出来。大家合力把家里的长桌板抬出来,又取来年糕模板。精致的年糕模板是由当地有经验的春作师傅雕刻而成的,内纹有花、草、福、寿等中国传统纹样。脱模后的年糕如同雕刻上了精美的花样一般可人。剩下的米团被做成条状白年糕备存,作为家中一年的口粮。民宿老板娘扔了副蓝花粗布袖套给我,让我也体验一把做年糕的乐趣。和大家一样,我等着被击打得软糯有韧性的年糕粉上木桌。

22.

“第一波年糕粉搡好啦!来啦!”随着一声叫唤,男人抱着一个木桶,里面装着洁白、紧密的年糕粉。他往洗刷干净的桌板上一倒,大家围着长桌板群体劳作。第一桶年糕粉被搓成长条状。生年糕条由一个人负责斩断,传递下去,其余人将其搓圆压扁,搓成团再分成三大团拿去蒸。邻里街坊通力合作,一切在谈笑间有条不紊地进行。

晨曦初照,小广场上人声鼎沸,柴火噼里啪啦地爆。第一笼年糕团蒸熟了,所有人停下手中的活计,镇长将三大团年糕供在戏台前的桌子上。大家对着年糕祈福,敬天地。口中默念:“新年新势头,头蒸供天地。”

包年糕团

23.

镇长虔诚地说:“今年过得不容易,大家既要齐心协力地抗击疫情,又不能落下劳动生产。好在镇子没出什么乱子,大家都平平安安的。希望明年风调雨顺,疫情退散,国泰民安。”虔诚的祈福仪式延续了几分钟,大家复又散开继续搡米粉、搓生年糕团、斩年糕、蒸年糕。

第二笼出炉的依旧是一坨坨圆形的年糕团。戏台上搬来一排古镇的名人画像,镇长将年糕团放在祖宗像前,继续带领大家祭拜祖先。我听不见他默念的话语,但从他泪盈于睫的眼中,看得出他正与为慈城带来荣誉的祖先无声对话。

24.

祭祖完成后,镇长指挥分派,让大家把第二蒸年糕团领回去放在堂前与厨房灶头,敬给各家祖先和灶君。余下的年糕团从当中开口,塞进赤豆糖或咸菜炒笋丝。夹心年糕团香喷喷,饱腹又温暖。它们被分发给所有在场的人当早饭吃,喜悦的味道随着蒸笼上氤氲的烟火气悄悄地传递。

25.

第三笼出炉后同样被做成咸、甜两种口味的夹心年糕团。主妇们跑回家拿竹编篮子,按户头认领。有个小女孩拎了个铺着大白细布的竹篮,一边排队一边兴奋地说:“这些领回去后我们家几天的早饭不愁了。”前面站着的阿姨回头戳了她一下:“小馋猫,我看你还不知道第三蒸的规矩吧。这些蒸好的年糕团领回去后要保存好,过两天邻里走动的时候互相赠送。它意味着四平八稳,邻里和睦。被送人家看到邻居拿来年糕团要祝福‘好事成双年年高,你家来年还要好。'送的人就道谢‘好好好,大家都好。’小年夜前要送完年糕,你记住了吗?”女孩连连点头。

将年糕压进年糕模板

26.

日头渐渐上升,温暖的冬日阳光拂面,每个人的发丝都被上午的阳光染得微微发亮。家狗们像过节一样,欢快地摇着尾巴在桌板下蹿来蹿去。最后一桶年糕粉被搡实倒在桌上。一位心灵手巧又经验丰富的阿姨开始捏生年糕,向大家示范如何利用年糕模板做出元宝、鲤鱼等花样的年糕。

我将年糕团放入模板,用力按压。当掀开模板倒出年糕时,成型的年糕不是鱼形尾巴缺了条边,就是元宝少了个角。拿印章点红曲粉到白年糕上也不甚顺利,本应清晰流畅的红印总是印得很模糊,像溢出了嘴唇的口红。民宿老板娘笑着说:“你们城市来的人,体验一把就可以了,别看做年糕看上去蛮简单的,其实得用巧劲。”一边说,一边过来帮助我。

年年有余花样年糕

27.

正午,所有的年糕都蒸完了。大家各自领了花样年糕与白年糕条,有说有笑地散去。

慈城人家在来不及做米饭或单纯地馋年糕时,都会拿出一条白年糕条来烹饪。单单年糕一种食材便可变化出一桌家宴。慈城人爱腌雪菜(咸菜),主妇等汤锅沸腾后,倒入切片年糕、雪菜、笋丝与肉丝一同煮沸,一道清香扑鼻的咸香汤年糕引得人胃口大开。

桂花糖年糕是年糕的另一种形态。年糕被切成细条状,主妇等到油锅滚烫后将其倒入与糖渍桂花一同爆炒,出炉的年糕裹着一层透明的桂花糖汁,有韧性又不粘牙,爱吃甜食的人只要闻到它的香气便口水连连。餐桌上常见的年糕菜还有酒酿桂花煮年糕、大头菜肉丝年糕,每道都是令人欲罢不能的美味。

28.

给我介绍年糕文化的谢老如今不亲自做手工水磨年糕了,除了宣传年糕文化,他还将时间和精力投入更符合时代工艺的机制年糕的品控上。“我现在最重要的事情,一个是带孙子,另一个就是研究如何让机器生产出来的年糕和手工的一样好吃,这样我们慈城年糕才会越来越受欢迎。每年冬天,特别是过年期间,厂里天天运几卡车年糕去各地,我开心得不得了。”这样的匠人精神令我振奋,谢老并没有只守着老古法,他懂得有了源源不断的市场才谈得上延续。

29.

正如谢老所愿,年糕文化在悄然延续,它跳出了年俗食物的概念,成为平日大家下馆子时也爱点的食物。在慈城老街,有一家特别的餐厅,叫“年年高”,他家只以年糕入菜,菜单上不只有传统的年糕做法,还有结合了年轻人口味的创新菜。过年时,它提供春节年糕宴。作为年俗文化的呼应,餐厅用了吉利的红色作为主色调,“年年高”三个红底金色的大字点题,唤起了人们的过年记忆。我对年糕宴充满好奇,进去尝个鲜。

30.

厨房传上来的头两道菜是江南人爱吃的传统年糕菜。“咸菜肉笋丝汤年糕”浓郁咸香的口感是我预料中的味道。“荠菜炒肉丝年糕”受众范围更广,整个江南区域都爱在春天的时候品尝有着馥郁香气的野菜—荠菜。它自带天然鲜味,只要加了它便不再需要味精来调味。用荠菜与肉丝做成的荠菜肉丝炒年糕是大众江南小吃店最受欢迎的主食之一,也是人们口中炒年糕的代表。

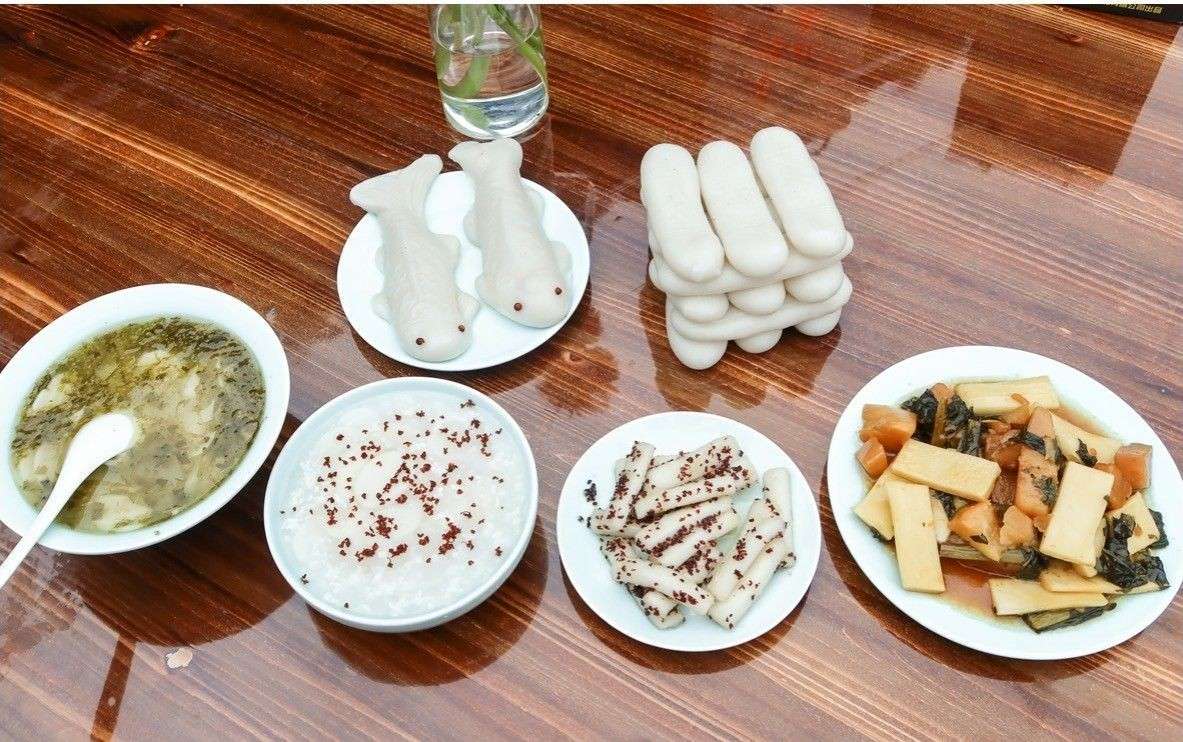

慈城传统年糕宴

慈城传统年糕宴

31.

随着年糕宴的推进,后面来的两道年糕创新菜不禁令人拍案叫绝,一道是用酸菜鱼做汤底,年糕为主食的创新菜,橙黄清澈的汤底浸润着洁白糯韧的年糕,一把清新的葱花和几颗热烈的辣椒段是点睛之笔。入口酸辣辛香,仿佛来到了蜀地,只有久煮不化的水磨年糕才当得起汤食的原料。另一道蟹黄炒年糕也很妙!江南人素来有吃“毛蟹炒年糕”的爱好,他们会将幼小的河蟹切成几块,用老抽酱油与糖爆炒年糕与河蟹,口感咸甜香浓。当我看到一碗红色酱油年糕上拖着几瓣大闸蟹时,自然而然地将期待调到了“毛蟹炒年糕”的口味上。

年糕宴 创新蟹黄炒年糕

年糕宴 创新蟹黄炒年糕

32.杀青段

没想到它丝毫没有传统的甜味。厨师在爆炒时加入了大量的蟹黄,蟹黄与老抽包裹住了原本洁白的年糕片,真是鲜得舌头都要掉下来了。

一顿春节年糕宴让我的味蕾从千年前的江南县城走到富饶的现代化城市,穿越古今的美食之旅是传统与创新的完美结合。直到今日,慈城年糕的风味依然像歌谣中吟唱的一般回味悠长—“宁波年糕白如雪,久浸不坏最坚洁。炒糕汤糕味更佳,吃在口中糯滴滴。”

《岁月欢》春节篇一 本号:714563

《岁月欢》春节篇二 本号:683361

《岁月欢》春节篇三 本号:698962

《岁月欢》端午篇一 本号:788993

《岁月欢》端午篇二 本号:522749

《岁月欢》端午篇三 本号:662131

《岁月欢》中秋篇一 本号:656949

《岁月欢》中秋篇二 本号:719353

《岁月欢》中秋篇三 本号:688151