【帝王不简单】篇陆 完结篇

唐玄宗·李隆基 励精图治创开元盛世,贪图享乐致安史之乱

1. 如果说唐代帝王有成就勋章,那么唐玄宗李隆基一生则如同“三级跳”。自从公元710年,25岁的李隆基与太平公主合作发动“唐隆政变”,将自己的父亲李旦推上皇位后,李隆基就像是“开了挂”,摘取的勋章一块比一块闪耀。

713年,太平公主策划了“先天政变”,已经登基的李隆基不顾太上皇李旦反对,果断逼死太平公主,得到“杀伐果断”勋章。

李隆基又提拔了姚崇、宋璟、张说、张九龄等能臣,组建了靠谱的团队,开创了“开元盛世”,喜提“慧眼识人”“盛世大佬”等勋章。

2. 然而,老年李隆基的“画风”却越来越奇怪。他宠信李林甫、安禄山、杨国忠等人,对他们丝毫不加控制和防范;又与比自己小三十多岁的杨贵妃,谈了一场奢侈挥霍的“旷世虐恋”,连续打上了“挥金如土”“旷工达人”“宠信奸臣”等烙印。

“作”着“作”着,就酿成了一场大乱。755年,安禄山及史思明以诛杀奸臣杨国忠为名,起兵造反,史称“安史之乱”。虽然安史之乱最终被平定,但李隆基却因此失去皇位,成了“太上皇”,曾经光辉万丈的盛唐,也渐渐走向衰败。

3. 历数李隆基前期与后期的功勋和槽点,一个令人疑惑的问题便出现了:到底是什么令曾经领导力“爆表”的李隆基变成昏庸腐化、沉迷美色,丢下都城仓皇逃跑的“昏君”呢?

表面上看,唐朝由盛转衰,似乎是安史之乱导致的,而安史之乱,又似乎是李隆基“作”出来的。但其实,盛唐的危机,是经济、军事、政策以及李隆基个人性格等原因综合导致的,安史之乱只是撬开了大唐盛世镶玉嵌珠的外壳,引爆了其中暗藏的火药。

从经济方面讲,开元盛世时,土地制度是均田制。

所谓“均田”,就是国家将田地按人头分给农民耕种,而农民需要按时缴纳粮税,并且承担徭役,在农民死后,这些田地按比例交公,比例大概是下图这样的。

4. 在初唐时,国家经过了较长时间的动荡,有大量荒废田地等待开垦,所以均田制的效果十分显著。农民分到了地,自然愿意垦荒耕种,而国家也得以发展农业,增加税收。所以,唐代的经济很快复苏了。

不仅如此,均田制的青葱秧苗还托起了初唐的重要兵制—府兵制。前文提过,均田制下的农民需要服徭役。这些平时种地、定期训练、战时上阵的兵士,就叫作“府兵”。

虽然均田制好处多多,却并非“可持续发展”。

首先,这一制度存在“人多田少”的问题。分下去十分地,农民死后只还回八分,还不算各种“花式”瞒报,国有土地必然会越来越少。可随着经济上升,人口却不断增长。

因此,落实到每个农民的田地经常不足数。

5. 其次,土地兼并日益严重。

由于均田制税收是按人头来算的,即使分不到足够的田地,也需要缴纳同样的粮食,有的农民过不下去了,不得不出卖永业田;再加上地主阶级还有各种灰色手段,巧取豪夺之下,自然兼并了不少田地。

第三,大量农民逃亡。赋税压力大,还得服徭役,再加上府兵制相当于“一条龙自费”,不少农民受不了双重压力,干脆弃田逃亡。

为了整治土地兼并,增加税收,李隆基开展了一场轰轰烈烈的“检田括户”行动。整治农业的官员被称为“劝农使”,劝农使深入各地调查,查出隐匿的田地,分给农民,找出未登记人口,重新入籍。原有的乱象得以平复,为开元盛世打下了经济基础。

6. 检田括户虽然有效,但无法从根本上解决均田制的弊端;再加上唐玄宗年老时疏于朝政,均田制走向崩溃。经济下行,几乎是必然的。

均田制的问题,也影响了唐玄宗时代的军事制度。唐高宗以来,边疆战争便十分频繁,常常出现士兵久戍不归的情况。

由于府兵制以均田农民为主体,休番期种田的劳动力回不来,但税还是要照常交,农民压力之大可想而知。

723年,也就是唐玄宗当政第十一年,兵员流失严重的府兵制,不仅无法满足战争需求,甚至连京城卫戍部队都凑不齐人。为了解决这个问题,唐玄宗直接搞了个新玩法…

7. 长从宿卫,就是从关内地区直接招募流民,作为守护京城的部队。这些兵士不再需要在打仗的间隙种田,更不用“自费一条龙”,国家还管吃、管装备。从本质上说,长从宿卫就是一种募兵制。

一开始,募兵制与府兵制是并行的。在京城防卫采用募兵制,而边防则以府兵制为主。

但随着府兵制的问题越来越严重,募兵制逐渐推行全国,以此为风口,一个神秘的群体开始“乘风破浪”。

虽然节度使成为正式官职是在唐睿宗时期,但节度使的职能却由来已久。边疆作战需要补给,士兵也需要休整训练,还要防着敌方打突袭战,因此,边境作战有两个硬需求,一是边疆常驻兵将,二是坚固的防御工事。

8. 慢慢地,这些要塞发展成了十大藩镇,而管理这些大藩镇的就是十个节度使。在募兵制推行全国后,各节度使很快便募集到了数十万兵士,称为“长征健儿”。

长征健儿人数众多,又长期在边疆训练、作战,而对比之下,京中守卫则承平日久,这导致大唐军事上出现了“外重内轻”的形势。

对此,唐玄宗也不是毫无应对之策。他牢牢把控着节度使的任免权力,并且定期更换。在唐玄宗一朝前期,任期六年以上的节度使不足十分之一。

后来,唐玄宗又按李林甫的意见,提拔没有势力又擅长作战的蕃人与寒族。

9. 于是,一位关键人物平步青云。

他身为胡人,在朝中没有朋党;他出身寒门,在边疆没有根基。虽然后来他造反、杀人,害唐玄宗逃亡,但在一开始,他看起来只是个莽撞又忠诚的胖子—安禄山!

年老的唐玄宗对安禄山极其宠爱,不仅没有像从前那样将安禄山调离,甚至还令安禄山长期兼任三个藩镇的节度使。

而“安史之乱”的事实证明,没有了严密的预防措施,在权力的诱惑前,个人信任是那样易碎。

均田制崩溃和军事上外重内轻,在某种程度上算是形势使然,但前后对比不难发现,盛唐“爆雷”还有个非常重要的因素—唐玄宗这个人太重感情了。

10. 生在武周与李氏政治斗争激烈的时代,李隆基的人生从小就跌宕起伏,这不仅赋予了他缜密又果决的政治头脑,也使得他内心一直在渴望真情。

在青壮年时,他心中有大谋划,尚能冷静理智,将私人情感与国家大事分开。可随着日渐老迈,私欲与国事的界限也在逐渐模糊。

公元737年,由于宠妃武惠妃的构陷,唐玄宗认定包括太子在内的三位皇子谋反,将他们贬为庶民,三人不久便死去。

而武惠妃由于舆论、心理的双重压力,很快也香消玉殒。失去宠妃,“空虚寂寞冷”的唐玄宗将目光投向了一位美人。

11. 740年,唐玄宗下了一道特别的圣旨,“允许”杨玉环出家为女道士,杨玉环与寿王李瑁的婚姻关系自然解除。

没过几年,杨玉环便摇身一变,成了唐玄宗的贵妃。

由于杨贵妃受宠,杨氏一门鸡犬升天,不仅杨贵妃的姐姐们有封赏,杨玉环的族兄杨国忠,也靠裙带关系成为了当朝宰相。

在这个阶段,唐玄宗的“画风”早已从“知人善任”变成了“任人唯亲”。

这一转变直接导致了唐廷骨干的能力水平出现了大幅下滑。

12. “开元盛世”并非唐玄宗一人独自开创,在英明神武的策略背后,是姚崇、宋璟、张说、张九龄等几代贤相的辅佐。

这些劝谏,特别是“钢铁直臣”张九龄的劝说,令唐玄宗保持居安思危式的清醒,但久而久之,也给了唐玄宗不少心理压力。

与之形成鲜明对比的是懂得揣摩上意的李林甫。李林甫虽然喜欢揽权,但整体能力不算差,相比杨国忠更高出不少。

李林甫之所以被归入“奸臣”行列,主要在于他与前几任完全相反的工作理念。

13. 这种从进取到守成的转变,既有李林甫闭塞言路、大权独揽的原因,也从侧面反映了唐玄宗晚年自我膨胀,警惕性下降,以及政策上的保守倾向。

这些都为李林甫、杨国忠、安禄山之间的争斗埋下了重要伏笔。

可以肯定的是,唐玄宗从一代明君变成“出逃霸总”,绝非“精分”而是均田制崩坏、府兵制瓦解,节度使权力膨胀,军事外重内轻,以及在保守策略下日益严重的内斗等各方因素共同造成的。

而对于唐玄宗个人而言,他之所以任由这一切发生,又一次次错失弥补的良机,原因大概是他老了。

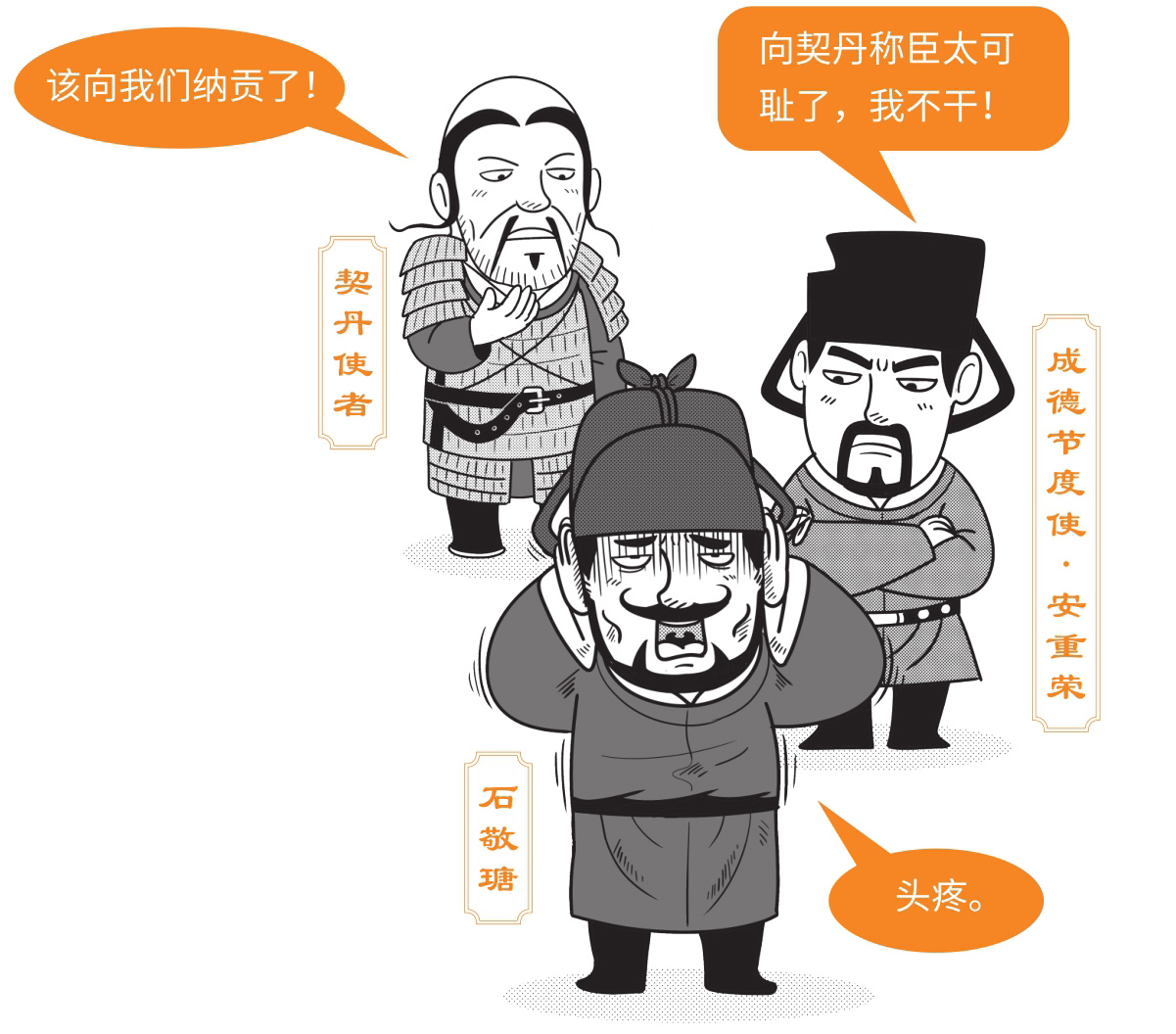

后晋高祖·石敬瑭 精通谋略得战功,为夺皇位留骂名

14. 五代十国时期,皇帝走马灯似的更换,其中有一位奇葩的“儿皇帝”—后晋开国君主石敬瑭。

大唐亡于藩镇割据后,五代继承了大唐衣钵,十国主要是南方的割据政权。五代虽然混乱,但也有迹可循。除了朱温建立的后梁,后唐、后晋、后汉、后周都是从李克用这一支发源的。

据薛居正监修的《旧五代史》记载,石敬瑭是汉代丞相石奋的后人,汉末流落西北,唐末随沙陀首领回迁。欧阳修的《新五代史》、司马光的《资治通鉴》却认为他不是汉人。

15. 石敬瑭之父追随晋王李克用,立下战功,历任两州刺史。据说,石敬瑭在太原出生时,白气充于厅,时人异之。石敬瑭长大后随了父,善骑射,喜兵书,有城府,作战特勇猛,人狠话不多。

李克用的儿子李存勖xù器重他,将他提拔到身边为己所用。一次与后梁作战,李存勖陷入包围,石敬瑭领着十来个骑兵横戈冲入,左右突击,无人敢挡,成功救主。

送酥食是少数民族的重礼,石敬瑭的名气一下子传开了。李克用的养子李嗣源也看中他,将其讨要过去做亲兵统领,并且把女儿嫁给了他。

石敬瑭这个女婿很卖力,多次在战场上救下老丈人。李存勖灭掉后梁建立后唐,李嗣源立下了不朽战功,又以女婿石敬瑭与养子李从珂功劳最大。

16. “猛男”李存勖善打天下却不会治天下,他尊亲母为皇太后、嫡母为皇太妃,挑了一个贪婪狡诈的女人做皇后。称帝后,他耽于声色,急于削藩,恢复唐朝宦官监军制,任用伶人当刺史。皇帝与藩将的关系,在猜忌中紧张起来。

宰相郭崇韬攻灭前蜀立下大功,返途时被刘皇后下令偷袭处死,另一位藩将朱友谦也被紧急杀掉。

一时间人心惶惶,天下大乱。魏博军镇不满待遇,首先反了。威望高的李嗣源被派去河北平乱,却被乱兵劫持山呼万岁,请求其称帝。

李存勖信任的将领打小报告,李嗣源接连上奏书解释,无奈消息不通,他不由得疑惧起来。关键时刻,石敬瑭给出了建议。

17. 汴州(今河南省开封市)是战略要地,其知州是个墙头草,分别给李存勖和李嗣源递了书表,表示谁先到谁先得。

石敬瑭率领三百骑兵,率先攻占了汴州。李存勖领兵来时,已晚了一步,他手下兵众叛逃,无奈返回洛阳。

国库亏空,宰相急于筹集军饷,动员皇帝拿出内库的钱救急。贪财吝啬的皇后拿出的东西,当时就把宰相吓跑了。

宫中亲卫也发生了叛乱,叛军将领因为郭崇韬被杀怀恨在心。42岁的李存勖被流箭射死,60岁的李嗣源进入洛阳在庄宗灵前即位,是为明宗,仍然延续后唐的宗庙。

18. 石敬瑭被任命为保义军节度使,开启了封疆大吏生涯,先后主政今陕西、河北、河南、山西一带。他勤俭清廉,常亲自裁决民间刑律。有一妇人与一士兵打官司,告士兵之马吃掉了她曝晒的粟,士兵恳切申辩,但没办法证明清白。石敬瑭想了个办法。

他命人杀马剖肠,里面没有粟,于是处死了这个妇人。辖区民众肃然,欺诈之事绝迹。

石敬瑭接连升官,调任禁军副帅,可是他却不想留在中央。此时后唐明宗的儿子李从荣当政,对实力派颇为忌惮。

19. 北边的契丹、突厥侵犯,朝廷任命石敬瑭为河东节度使,去往山西老家坐镇戍边。后唐明宗与他泪别,一个月后就病逝了。后唐明宗性情宽仁,不好猜忌,只铲除了为祸已久的魏博骄兵。他在位七年,远女色,惜民生,百姓过了几年安生日子。据载,他每晚都在宫中祷告上天。

遗憾的是,他没有选好接班人。他病重时,李从荣意欲谋反被杀,宽厚的儿子李从厚继位成为后唐闵帝。拥戴新帝的大臣猜忌有功的李从珂与石敬瑭。李从珂的儿子被外放,出家的女儿被召入宫,疑惧之下,李从珂以“清君侧”的名义反了,从陕西一路反攻,攻入了洛阳。

20. 在位五个月的后唐闵帝仓皇出逃,与应召前来的石敬瑭相遇于卫州。后唐闵帝问计,石敬瑭去请教卫州刺史王弘贽zhì,把刺史的话转告了后唐闵帝。后唐闵帝随从非常愤怒,欲杀他。

石敬瑭的部下杀掉后唐闵帝随从,一行人去了洛阳朝拜新帝。后唐闵帝被赐死,石敬瑭内疚不已。在后唐明宗灵前,50岁的李从珂继位,成为后唐末帝。

从前,石敬瑭与后唐末帝同在后唐明宗麾下,暗自相争,并不和睦。石敬瑭入京后不敢提出回山西。后唐末帝看他久病无害的样子,其妻晋国长公主与母亲曹太后又几次说情,便放了他回去,仍然当河东节度使。

21. 此时契丹已强大起来,频繁侵边。石敬瑭与幽州的赵德钧都请求增兵运粮。使臣到军中赏赐,士兵群呼万岁,吓得石敬瑭杀了几十个带头之人。

第二年春天,石敬瑭之妻入京为后唐末帝贺寿,临走时,后唐末帝一席醉话把她吓坏了。

石敬瑭借口筹集军费,将洛阳和各处的财物运回山西。大臣们看到动向,预测他要勾结契丹为援,于是建议给契丹送钱和亲,后唐末帝动心了,但是大臣薛文遇打消了他的念头。

22. 为了试探,石敬瑭以身体欠佳为由,多次上表请求解除兵权,调迁别的镇所。末帝犹豫很久后,答复让他移镇山东。调令一出,文武大臣相顾失色。石敬瑭也赶紧与幕僚商议对策,有人建议服从,有人建议造反。

于是石敬瑭下决心造反,上表称后唐末帝是养子不该继位。后唐末帝捕杀了他的儿子和兄弟,组织各地兵马进行讨伐。

兵临城下,形势危急,石敬瑭派使者走小路向契丹求救,提出的条件让手下都觉得过分了,可是石敬瑭已然顾不上了。

23. 耶律德光亲率大军入雁门关,与石敬瑭合力打败了后唐围军。耶律德光在柳林搭台,制作了文书,解下衣冠亲授,册封石敬瑭为大晋皇帝。

契丹刚刚统一时还很弱小,首领耶律阿保机与李克用结为兄弟。后梁建立,他又去拜朱温的码头请求册封。耶律阿保机去世后,二儿子耶律德光继位,又与李克用养子后唐明宗结为兄弟。

身为后唐明宗的女婿,石敬瑭确是晚辈,但他此举也是为形势所迫,因为此时他还有一个竞争对手—幽州节度使赵德钧,也在向契丹递橄榄枝。后唐末帝派他围攻石敬瑭,他却观望拖延。一向受后唐末帝猜忌的赵德钧显然也有自己的算盘。

24. 此时后唐还有军队,赵德钧兵力尚强,耶律德光怕北归遭受夹击,因而摇摆不定。石敬瑭听说后,赶紧派使者桑维翰去劝说。桑维翰跪在帐前哭诉了一整天,耶律德光于是拒绝了赵德钧的使者。

契丹与后晋合力,消灭了后唐。赵德钧父子投降后入了契丹,后唐末帝带着一家老小登楼自焚。后唐明宗次妃劝说石敬瑭的丈母娘曹太后,可老太太已是“哀莫大于心死”。

25. 石敬瑭入洛阳以王礼收葬后唐末帝,然后到汴州建立东京,立为开封府。此时藩镇多未服从,或者反叛不休,契丹又征求无厌,这令石敬瑭头疼不已。

桑维翰向他建言执政方针,当务之急是停战止戈。对内放弃前怨,安抚藩镇;对外卑辞厚礼,结好契丹。

这样治理了几年,中原民生稍安。当了六年憋屈皇帝的石敬瑭,51岁卒。5年后,契丹南下灭后晋,石敬瑭一家人被掳去北方,为当初的行为付出了代价。

❤️本系列完结,感谢伙伴们关注诵读,皆安顺遂❤️

【帝王不简单】系列1–6文本号

①607611 ②766425 ③176391

④921131 ⑤252065 ⑥本集

--------------------------------

相关其他本号:

【军机重臣人生浮沉】系列1---9文本号

①976913 ②579699 ③458445

④644353 ⑤360177 ⑥387271

⑦189039 ⑧199505 ⑨396433

【大唐诗人折腾史】1–11文本号

①509471 ②313293 ③654461

④247531 ⑤529099 ⑥614489

⑦932117 ⑧525937 ⑨113399

①⓪635617 ①①812559

【唐诗里的烟火人间】1–7文本号

①668311 ②235787 ③832179

④104263 ⑤480187 ⑥493457

⑦744573

【浪漫诗书话知己】1–13文本号

①945711 ②511687 ③768965

④388379 ⑤955623 ⑥483877

⑦741155 ⑧631671 ⑨183823

①⓪585341 ①①278929

①②778911 ①③191681

【美丽宋词遇缱绻】1–15系列更新中