作品简介:

作者黄元琪绕着中国过节,从节日的起源与发展说起,结合历史、习俗、风物、舞乐、节庆美食、游历见闻与百姓的动人故事等多维度,将节日里的中国跃然纸上。

尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

游历 潮州:桂花梢下思团圆

01.

五岭以南,素称岭南。岭南文化是当地人民千百年来形成的具有鲜明特色的地域文化,它为古老的中华文化提供了多样的个性元素。潮府展现了岭南文化的风貌与精髓。潮汕地区位于广东与福建的交界处,三面背山,一面向水,历史最早可追溯到秦。《十道志》曰:“潮州,潮阳郡民。亦古闽越地。”岭南古越族人的原始技术,经由华夏文化与中原艺术的滋润,形成了鲜明的地方特色,处处透着晋唐遗风。

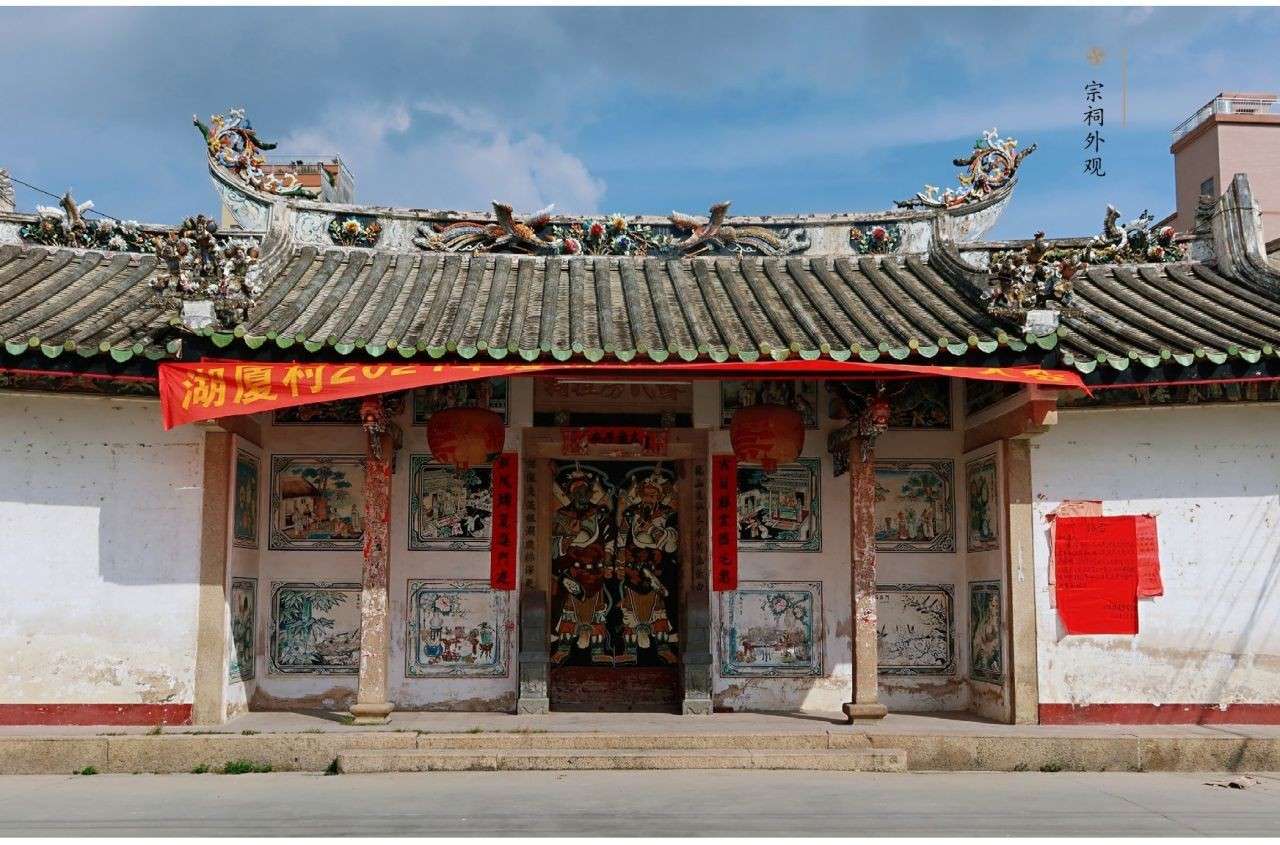

屋檐上的嵌瓷

屋檐上的嵌瓷

02.

久闻潮州是中国传统文化的一方自留地,节日期间尤其热闹。我在中秋节前一日抵达潮州,拜访朋友惠玲,想体验一下原汁原味的潮州中秋夜。

惠玲家住在潮州乡村的一栋老厝cuò中。潮州传统建筑有“金、木、水、火、土”五类墙头,对应了“圆、陡、长、尖、平”五种形状。它的成型来自中国文化中“相生相克”的五行风水哲学。沿山墙两边斜向的斜脊俗称“垂带”,以深灰色为主,伴有凹凸变化,突出了建筑的立体轮廓。

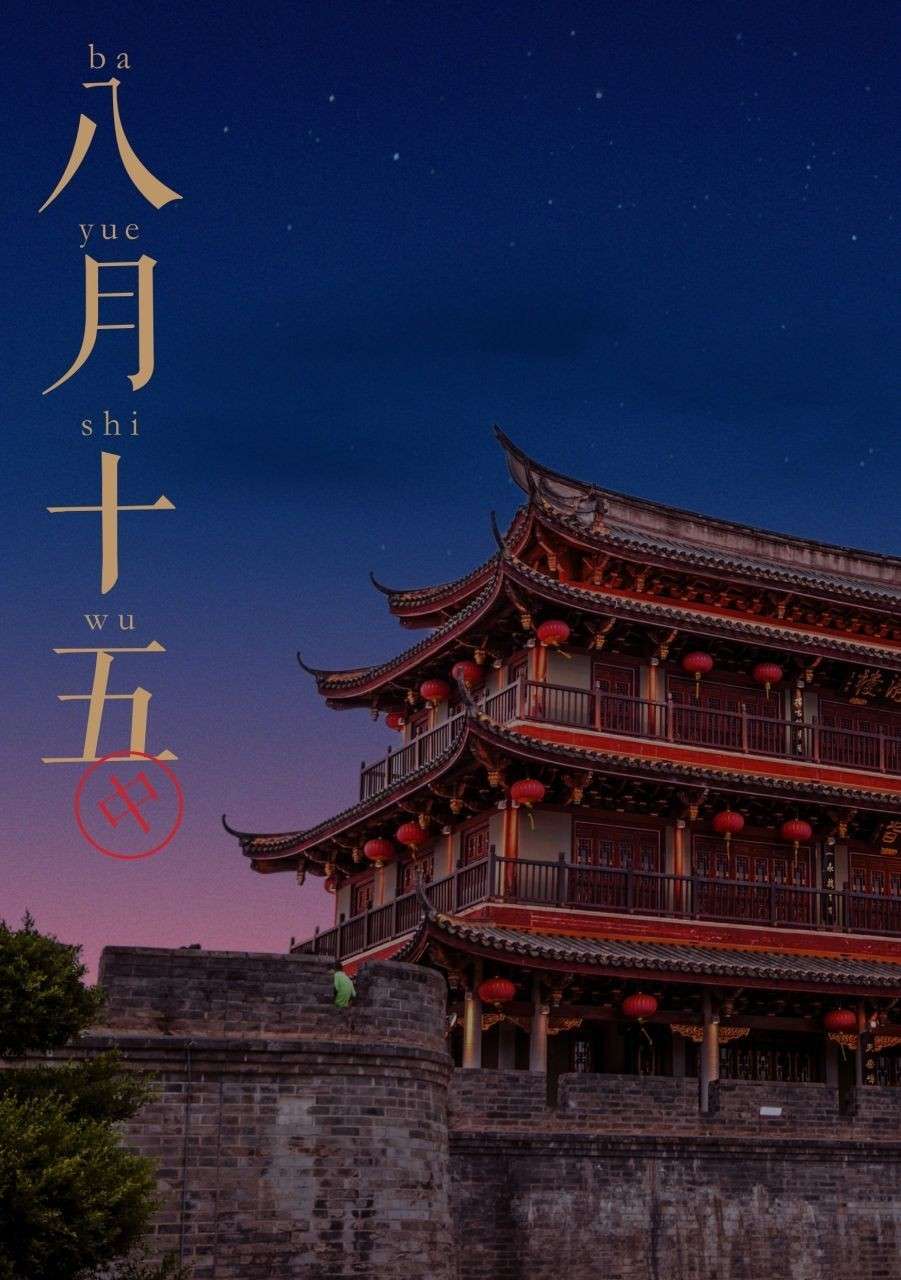

宗祠外观

宗祠外观

03.

她家很好辨认,大门上绘有一对颜色鲜艳的门神。门口挂着两只涂刷了上好桐油的竹编灯笼,因为潮语“竹”与“德”同音,取其好意头。“灯”在潮语中发音如“丁”,代表人丁兴旺。凹斗门楼的四周墙壁嵌满装饰,早年的工匠将戏剧故事或雕刻或彩绘之后做成挂屏,嵌入墙壁。

由于父母都已过世,惠玲独自支撑着家里传下来的金漆木雕的店铺,还带着一个不满14岁的幼弟一起生活。

04.

我拖着行李箱站在她家门口,还来不及敲门,一只男孩子的跑鞋伴随着灰灰的足球在空中划出一道弧线从她家院子朝门外飞来,落在我的跟前。半分钟不到,男孩子清脆的叫嚷声便由远到近地传来了,一个纤瘦的、留着寸头的机灵鬼冲出来找球。看到我后愣了一下,朝门内喊:“姐姐,你说了一天的客人好像到啦!”

惠玲急忙走出来,她带着袖套,手里还拿着一把雕刻用的斜角钢刀。她看到我后高兴极了:“你终于到啦,哎呀,刚刚惠钧这个小霸王在院子里乱踢球,没碰着你吧?我在做工夫(干活),也没管他。”一边说着,一边引我入门。

05.

步入大门后是一个天井,我抬头看,被潮州老厝的美丽惊讶到。屋顶与天井檐下装饰着晶莹透亮的彩色嵌瓷,以具有吉祥寓意的香橼与鱼虫为主。据说这项手艺是一位建筑匠人偶然用彩色瓷片做草花造型代替彩绘,后发现它久经风雨和烈日暴晒仍不褪色。抬头看天,俯仰之间,都是潮州人特有的生活境界。位于天井后方的工作室是金漆木雕的世界,她作为家中的第五代传人,雕琢的珍禽异兽活灵活现。在精雕细琢中展现木雕浓丽的现世情怀与风流文雅。

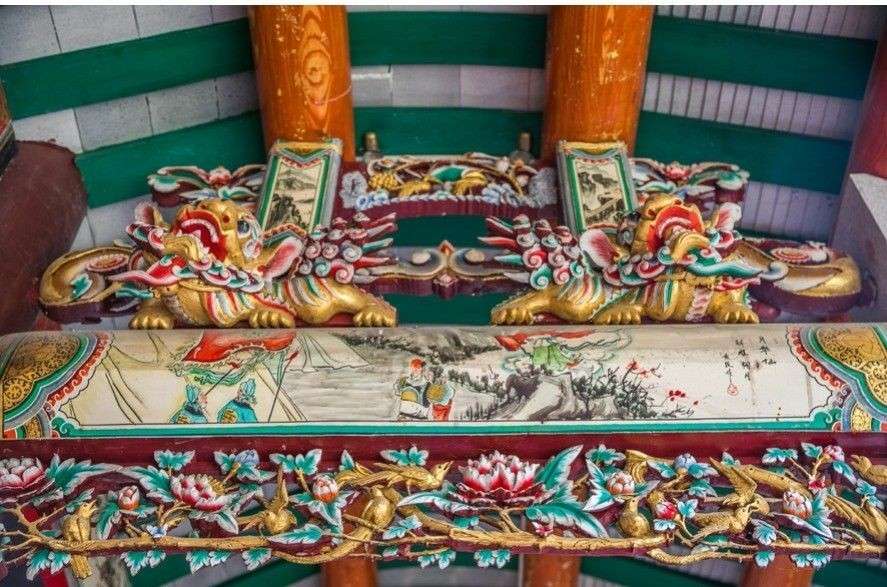

梁枋上的金漆木雕

梁枋上的金漆木雕

06.

时间尚早,我问她有什么应节的准备工作我可以帮忙,她转头嘱咐惠钧好好做功课,然后约我一起出门到集市采买明晚拜月娘的物品。拜月是中华文明的传承,元代大戏剧家关汉卿就写过一篇《拜月亭》,《西厢记》里的崔莺莺也虔诚地对月神倾诉希望遇到意中人。潮汕地区由妇女与孩子参与拜月娘,中秋月下,在贡桌上摆放与自己心愿相关的物品并对着月亮许愿。若女子想要肤白貌美,就在贡桌上放一些化妆品。若想让小孩读书好,家长会在桌子上放上课本、文具。

07.

村里的节日气氛浓郁,主街上的钱财铺门口堆着高高的金银纸塔。纸塔属于手工艺品,工匠使用金箔纸或银箔纸巧手折叠,成为元宝造型,再层层垒叠成莲花塔、竹笋塔等特定形状。潮汕人的钱财店内卖的纸钱细分得很严格,光种类就有“大金”“小金”“银锭”“福钱”“说话钱”等。不同的钱财会在不同的场合拜老爷、祭祖先、过佳节等搭配使用,据说这样效果才好。过年、元宵、中秋等喜庆的节日供奉的是“大金”“银锭”和用它们堆成的纸塔。

08.

惠玲同我说:“纸塔是我们潮州人中秋夜拜月亮的主要贡品。以前妈妈还在的时候,她去街市买来很多纸钱,然后亲手折叠成各种不一样的造型,折完后,十根手指都被金粉染得发光。村里人都说她手很巧,许多人向她请教怎么折出好看的造型。她还会用从树上剪下的带枝叶的油柑扎成活灵活现的孔雀放在桌上。我现在是太忙了,要赶工木雕活计,还要看顾弟弟,没空自己折,好在钱财店节前会卖成品纸塔。”她预定了两座莲花塔和两座帆船造型的纸塔,店铺老板亲自开电瓶车送去她家。

09.

我们又来到蔬果店,潮州的秋日体感炎热,但水果种类却琳琅满目,各种果实刚好成熟,非常可口。柚子、杨桃、菠萝、红梨、林檎、龙眼、红柿等竞相上市,它们都是中秋拜月的佳品。

“中秋节又被我们叫作水果节,水果品种多得一个月都吃不完。拜月的蔬菜和水果里,芋头和柚子必不可少。传说元末汉人起义,在八月十五的夜晚,汉人在起义后,便以其头祭月。后来每年中秋节便用芋头代替人头祭月,至今还有些地方在中秋节吃芋头时把剥芋皮叫作‘剥鬼皮’。

10.

柚子的‘柚’与‘佑’谐音,也是希望月亮保佑的意思。”惠玲照顾我这个外乡人不懂潮州人复杂的拜月仪式,一边采买,一边和我细细解说。

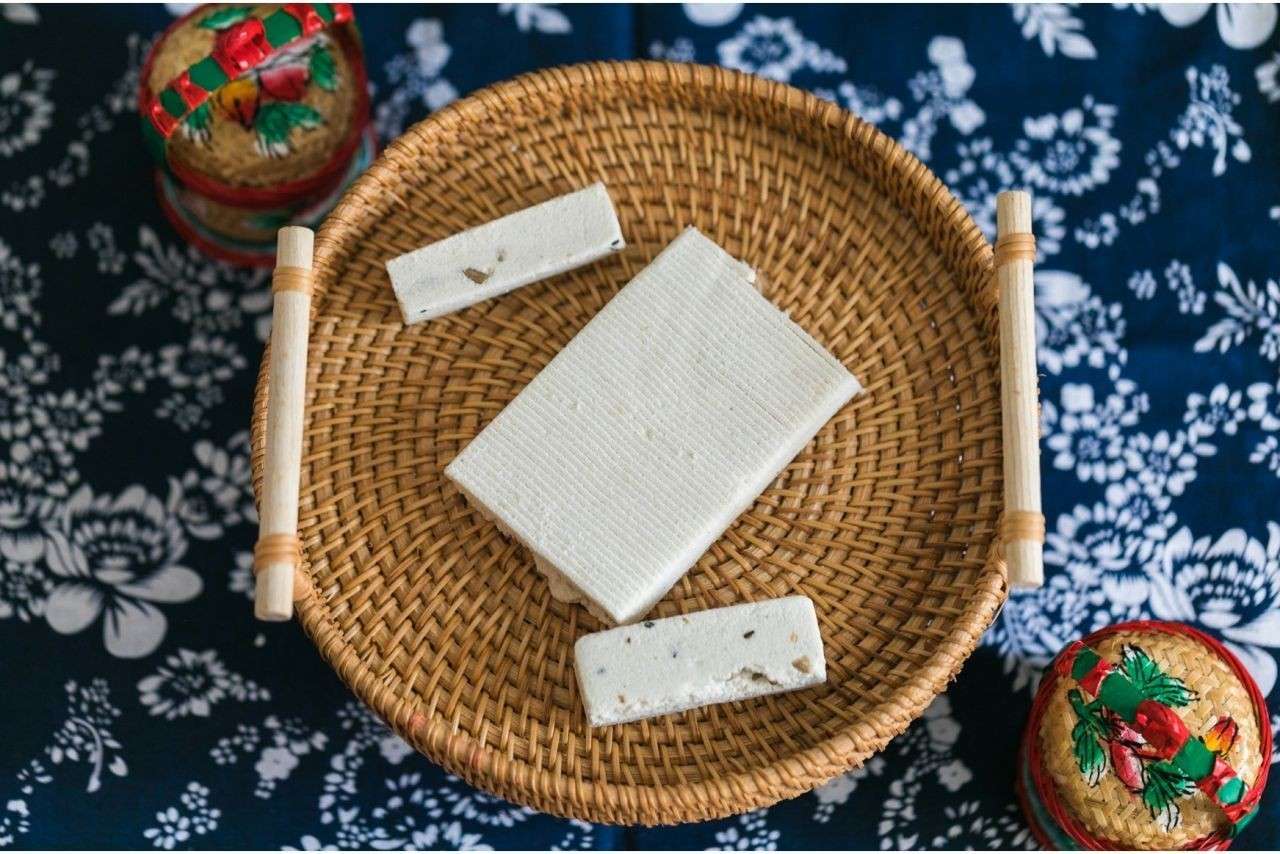

到了面点摊铺,惠玲挑选了洁白如玉的满月糕。满月糕名副其实,直径有圆盘那么大,面皮轻薄又细嫩,宛如皓月,是献给月亮的贡品。另一款潮汕特色月饼叫朥饼,“朥”潮州方言指猪油,潮州人使用独到的配比创造出一种肥而不腻的口感。厨师将猪油掺面粉作皮包,内馅有乌豆沙与绿豆沙等口味。

潮汕中秋朥饼

潮汕中秋朥饼

11.

现在的商铺都爱在乌豆沙中加入蛋黄增添口感。销魂的猪油香与松脆的酥皮一同入口,幸福感满满。朥饼的最佳拍档是工夫茶。油酥香的朥饼和苦后回甘的潮汕工夫茶先后入口,完美中和了饼的香腻与茶的清苦,二者称得上是绝妙的搭配。惠玲还买了一包书册糕。拜月时贡上书册糕是因为那小片糕体犹如古代书籍中的竹简片,据说小孩子吃后会变得聪明上进。惠玲对顽皮的惠钧充满了爱。

潮汕满月糕

潮汕满月糕

工夫茶

工夫茶

12.

中秋节一大早,家家户户在门口摆出铁桶烧纸钱给祖先,潮州人的中秋节全天都在叩拜中忙碌着。一早先拜家中祖先,午饭后拜供奉在宗祠中的先贤,下午拜小儿的保护神—床头婆,晚上八点开始拜月娘直至凌晨。铁桶中跳跃的火舌将惠玲思念亲人的脸庞映得哀伤凝重,就连平日里欢脱的惠钧也沉默不语,安静地递给惠玲纸钱。

书册糕

书册糕

13.

中午,宗祠的门开了。宗祠是潮州人心灵与情感的寄托圣地,也是村里建筑美学的巅峰之作。村民们聚集一起,虔诚地与祖先对话并上香。待他们陆续散去,我进去参观。走进拜亭,抬头看,我忽然发现惠玲传承的金漆木雕民艺是那么美轮美奂,所有的精华都聚集在拜亭与梁架上。梁架的结构为潮汕传统的“三载五木瓜,五脏内十八块花坯”。梁上雕有龙头屐、龙头引雾、狮头等雕饰,雕刻得极其精巧。

14.

拜亭以龙头屐为分界,梁上饰以“齐龙头”“蟹”。它们双双对对,形象逼真,周边围绕着密密麻麻的戏剧人物雕饰。工匠的巧思将呆板的梁架变得灵动,极具艺术表现力。最妙的是倒垂着的木雕花篮,层层镂空,玲珑剔透。这个作品代表了潮州木雕在雕刻上的独有特色—镂通雕。工匠们在精雕细琢后,会为艺术品贴上纯金箔。欣赏老建筑中的金漆木雕刻作品时,会为那时光带不走的耀眼光辉所驻足。

15.

这座宗祠的木雕还有个故事。当年村长请了两套班子雕刻梁架装饰,收工时全体村民前来评比,谁雕得更好就给谁更多赏钱。惠玲的爷爷参与雕刻左侧。工期中,两套木匠班子在祠堂中心围挡一幅大竹帘,直到木雕贴上金箔并采用榫卯方式严丝合缝地拼合,装上梁后才揭开帘子。我问惠玲谁最后得奖了,她笑笑说:“都是一个村的木匠师傅,为祠堂献力,其实是合作竞争关系。右侧狮头雕得好些,左边龙头雕得好些。有两套班子竞争的传统,才有了精益求精的动力,也算是潮汕的特色吧。”

16.

宗祠附近的空地广场中,用砖瓦砌成的空心高塔特别惹人注目。它看上去像烟囱。数千块砖按“品”字形垒起来,高达十米有余,塔的顶端是瓦片,底部有一扇小小的窑门,俗称“火门”。三五个壮年人搬运茶火,堆在高塔周围。我好奇地跑过去询问其用处。他们与我说,夜晚等大家拜完月亮后,会点燃它,到时候的盛景可是中秋节的高潮,让我保持期待,夜里再来看。

17.

是夜,清辉一寸寸地爬上树梢,天空深邃如墨,幽暗的土地被光华照亮。落桂如雨,空气中的甜香沉沉地往下压,惹人徘徊于香径之间。村民们陆续从家里搬出了木桌与棉垫,装点起贡桌。不只在家门口,宗祠前的广场上也放有大家集体献上的贡桌,方便路过的旅人拜月。

惠钧同一群邻里家的小孩嬉笑着在广场上奔跑打闹,惠玲忙着布置拜月的贡桌。除了放置我们昨日采买的果饼、纸塔,惠玲还拿出了几根手指宽的香与莲花灯,为的是彻夜燃香。又取来一碗清水,一簇枝叶漂浮于上。清水的用途是在拜月仪式结束后沾水轻轻泼洒双手,寓意驱除邪魅,来年平安无事。

18.

许愿的物品是拜月贡桌上入世的象征,代表着人们的实际愿望。我在巷弄中兜了一圈,女子放置的许愿物真是五花八门。化妆品与衣物已经是“普通款”,银行卡、房屋钥匙、车钥匙,甚至打印着“求男友”的纸张皆有。小孩的物品清一色是奖状或文具。惠玲跑去问人借了一张“求男友”的纸,又摆上了木雕工具与惠钧的书本。夜色渐浓,时针转向八点。惠玲召唤惠钧回来拜月,小男孩趁姐姐不注意,将手机中的游戏打开,放在贡桌上默念:“希望月亮娘娘保佑我冲关成功。”惠玲见状气不打一处来,揪起他的耳朵骂:“你天天给我整一出戏对吧,小心我把你的手机没收!”惠钧不停求饶:“姐姐别这样,我重新许愿考第一行了吧。”

19.

隔壁街道的阿姨也对月许愿,期盼疫情早日结束,在国外打工的儿子能早日回乡看自己,她的先生在一旁默默擦泪。她祈祷的神情诚恳得让人心疼,明月下有太多人怀揣着一份对亲人刻骨铭心的思念。

村民们的拜月仪式陆续结束,以家庭为单位围坐在一起赏月。许多在外务工的年轻人赶在中秋节前回家。对潮汕人来说,没有什么比和家人们在月光下吃朥饼、喝工夫茶更应节的活动了。

20.

惠钧在邻居家串了一圈门,意兴阑珊地回到家,拖着腮坐在圆桌前愣愣地不说话。惠玲蹲在他面前,抚摸着他硬邦邦的寸头说:“你这孩子咋了,大过节的好像不太开心?”

惠钧用漆黑乌亮的眼睛望着姐姐说:“姐,我去小伙伴的家,看到他家好热闹。乌压压的一群人围坐在桌子前,吃朥饼和满月糕。同学和我说,今夜是团圆夜,一家人就要齐齐整整。可是我回到家里,就我们两个和一个来做客的阿姨,爸爸妈妈都不在了,别的亲戚也没来家里。一点也不热闹,一点团圆的意思都没有。”

21.

惠玲凑到惠钧面前坐下,温柔地拉起他的手,围成一个圈说:“宝贝,只要我们姐弟还在一处,我们就是团圆的。”

惠钧被姐姐温暖的手握着,心也变暖了,他开始揉搓姐姐掌心中粗粝的老茧。惠玲继续说:“我们家也不是只有我们姐弟两人。你忘记了吗?叔叔一家定居在马来西亚。语文老师有没有教过你‘但愿人长久,千里共婵娟’这句词?只要叔叔一家平安健康,不管相隔千山万水,都可以一起看到中秋节的月亮。我们心里挂念着对方,也是一种团圆。”

22.

话音未落,惠玲的微信视频提示音响起,叔叔一家对着两姐弟挥手,手机屏幕被撑得满满当当。

“惠玲,惠钧,今年有疫情,叔叔家不能回潮州陪你们过中秋节了,抱歉啊!不过我们很想念你们,怕你们两个过中秋冷清,所以寄了很多礼物回家,等清关完成你们就能收到了。惠钧你要好好读书,别给你姐捣乱,她很不容易。等你到了十五岁,叔叔回来给你操办一个热闹的出花园仪式(潮汕地区的成人礼)。惠玲啊,叔叔在马来西亚有不少华人朋友,有些人想在家宅中装饰金漆木雕,我就赶紧推荐了你的店铺,也算是在海外照顾一下你的营生。你们是叔叔的亲人,就算相隔得远,我还是要尽可能看顾好我的侄女、侄子。”

惠玲不停点头,悄悄地抹眼泪。

23.

我踱步走出惠玲家,将与亲人述衷肠的空间留给他们两姐弟。他们家街坊多为四代同堂,热热闹闹地齐聚一堂。与他们相比,惠玲一家略显冷清。但就像一年之中有12个满月日,不同月份的圆月在人的眼里有大有小,所以每家人的圆自然也有不同的大小。惠玲家的圆现在是小了些,但等他们姐弟各自有了家庭,所有人的手再围在一起,是不是圆就变大了?

24.

我坐在街心花园,望着近在眼前的月亮,对中秋节因采风离家而感到愧疚。从古至今,中秋与过年一样,是最讲究团圆的节,寄托着中国人世代传承的情感。月光是一根无形的线,将分散在平原、大山、海岛、沙漠的亲人、挚友的心紧密相连。所以人们总喜欢依偎在一处在赏月,从圆月中得到心安。

25.

我庆幸生在这个时代,与古人只能抬头望月相比,如今我们的赏月方式更为多元化。来潮州的航班被命名为“赏月航班”。我坐在靠窗的位置,发现月亮明明那么远,飞机飞行时却给了我一种可伸手摘月的错觉。家人为了慰藉我的思念之情,视频给我看上海的圆月。它挂在陆家嘴东方明珠的尖顶上,如夜明珠一样浑圆可爱。空间转换,潮州老厝嵌瓷上的那轮圆月也传送到了家人的眼前。

26.

当满月渐渐攀上屋顶,大家汇集在宗祠前的广场上,一根麻绳拉开了村民与瓦窑塔的距离。白日的柴火早已被塞进塔下的火门之中并淋满了油,几个中年男人不停地提醒马上要点燃瓦窑,让大家保持安全距离。中秋夜烧瓦窑是潮汕地区的另一个重要习俗。烧瓦窑有两层意思:一是纪念当年人民约好以燃放烟火作为杀掉元兵的信号;二是因潮汕方言中“瓦”与“蚁”同音,烧瓦塔读成烧“蚁”塔,代表把蚂蚁烧死,如此百姓来年就能不被蚂蚁虫害所扰。

27.

“唰”的一声,柴火被点燃,火焰从底部慢慢上升。那几位男子用远程喷雾器向瓦窑喷油,火势骤然旺盛,火舌冲出塔顶。由于瓦窑塔外部是砖瓦垒叠的,有镂空的缝隙,从远处看就像一座熊熊燃起的火焰山。待顶部瓦片被烧得变红的时候,各家各户都拿一把盐,朝着火窑撒去。惊呼声、感叹声、火窑遇盐后噼里啪啦的爆裂声环绕在广场上。原本清冷的夜空被火烧得红彤彤的,月的冷与火的热在隔空拉扯,正如人的美好心愿与现实挫折在不停地抗争。

28.杀青段

我至今无法忘记中秋夜烧瓦窑时惊险壮观的情景,也迷恋着潮汕人充满仪式感的中秋节,他们延续了几千年的传统,使月色之美不被辜负。愿每年八月十五日,当人间百姓仰头看月,月光所至之处皆能如愿。

《岁月欢》春节篇一 本号:714563

《岁月欢》春节篇二 本号:683361

《岁月欢》春节篇三 本号:698962

《岁月欢》端午篇一 本号:788993

《岁月欢》端午篇二 本号:522749

《岁月欢》端午篇三 本号:662131

《岁月欢》中秋篇一 本号:656949

《岁月欢》中秋篇二 本号:719353

《岁月欢》中秋篇三 本号:688151