纪录片 之 南京 第四季 雅颂秦淮 06

编者荐语:

文化也是有温度的,我们在自己生活的城市都能真切感受到。作为“世界文学之都”的南京,本身就承载了六朝古都独有的历史文化沉淀,这使得身居其中的我很想了解这样的一座城市到底是怎样的存在。看完大型纪录片《南京》后,再来看这套丛书便能更深入地了解这座城市的丰富内涵与历史底蕴。南京之美有很多种表达方式,就跟着我一起去感受和体会吧!

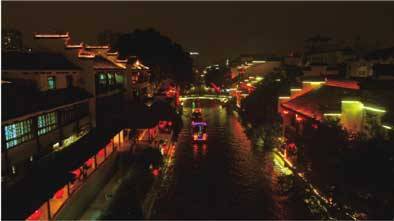

前三季我们感受了南京全方位多角度之魅力,了解了南京历史变迁的沧桑之美,探索了南京深厚文化底蕴的来历,这一季我们一起来感受金陵城的母亲河带来的风情无限。

第五章 桨声灯影

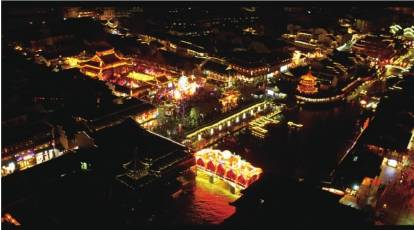

南京城市俯瞰图

金陵刻经

南京剪纸

南京绒花

01

非物质文化遗产,简称“非遗”。它不仅存在于浩如烟海的典籍里,也贯穿在人们日常的生活生产之中。非遗是一部活态的人类文明史,它铸就了坚实的现在,也奠基了人类的未来。南京的非物质文化遗产在全国乃至世界,都有不可小觑的地位,各类非遗有145种。诸多重要的非物质文化遗产形成、生长、繁衍,都离不开秦淮河水的滋润。

在秦淮河边,这些非遗至今仍能以非常生活化、非常亲近的表达方式和人们互动着,继续成为着今天人间烟火的一部分。在车水马龙、人声鼎沸之中,我们还能清晰地听见他们从远古传来的声音。

这声音,只属于南京。

02

这是省级非遗夫子庙传统小吃,至今仍位列中国四大小吃之首,吸引着海内外游客慕名而来。

这是中国四大名锦之首的云锦在编织。南京云锦被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,今天,它频繁出现在国际时尚界的顶尖T台上,它的风采让世人惊叹!

这是和南京云锦相伴而生的南京白局,入选国家级非遗。

这是世界上规模最大的灯会—— 秦淮灯会。它是首批国家级非遗。对于南京人来说,只有秦淮灯会上灯了,才意味着新年的开始。

一年又一年,岁月风化了朝代的印记,但这些散落于民间的传统技艺,却和秦淮河水相伴而生,世代相传,历久弥新!

夫子庙小吃

南京云锦被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”

南京白局

第32届秦淮灯会

壹 桨声灯影依旧在,秦淮小吃连古今

03

2018年4月14日,两位老人相约来到南京,一起寻着祖辈的脚印,在秦淮河畔相聚。这趟旅行的起点放在了一家百年老店里。

朱小涛和俞昌实分别是朱自清和俞平伯的孙辈。1923年,朱自清与俞平伯同游秦淮河后,相约写下了两篇同题游记《桨声灯影里的秦淮河》,一时瑜亮。由此,“桨声灯影”几乎成了秦淮风光的代名词。

俞平伯在《桨声灯影里的秦淮河》中写道:“我们消受得秦淮河上的灯影,当圆月犹皎的仲夏之夜。在茶店里吃了一盘豆腐干丝,两个烧饼之后,以歪歪的脚步踅上夫子庙前停泊着的画舫,就懒洋洋躺到藤椅上去了。”

04

而朱自清对于秦淮小吃更是念念不忘,他曾在另一篇散文《南京印象》中深情地描述:“我倒是觉得芝麻烧饼好,一种长圆的,刚出炉,既香、且酥、又白……”

他们二人在文章中所描写的小吃,就是百年老店永和园的前身“雪园”茶馆的特色小吃—— 蟹壳黄烧饼和鸡汁烧干丝。如今,永和园的面点技艺已经被列为省级非遗。

在探寻祖辈足迹的过程中,朱小涛和俞昌实也发现,不仅通过味觉与祖辈产生了奇妙的连接,甚至能够体会到当年他们的心境。

味道是食物的线索,而“味道”对于人们来说,又不仅仅是食物本身的味道,还具有一些附加的象征意义。比如说到秦淮小吃,人们可能都会娓娓道来,因为它实在是跟我们的生活传承以及城市的历史文化息息相关。

永和园鸡汁烧干丝

老门东牌坊

秦淮河夜景

老门东

05

自古以来,“会吃”在十朝都会这块地盘上,从来就是一件雅事。

及至明清两代,秦淮河两岸的繁华达到鼎盛。由此,秦淮河畔、夫子庙旁,不仅成了风景胜地,又是科考中心,加上商业繁华,聚集了众多人口,带动了饮食业的繁盛,也因此促进了秦淮小吃的快速发展。

南京大学历史学院教授夏维中说:“秦淮河是中国最有文化的河,因为这个河不仅是一条河流,同时承载着南京甚至江南、甚至可以说全国性的文化的内涵。明代中后期,秦淮河是当时享誉全国的一个消费场所,也是一个文化中心。”

据传,今天秦淮小吃中的如意回卤干是明太祖朱元璋无心插柳成就的美食。一日朱元璋微服私访到一小吃店,要店主加工一碗豆腐果给他享用。店主见他是个有钱的绅士,立即将豆腐果放入鸡汤,配以少量的黄豆芽与调料同煮,煮至豆腐果软绵入味送上,朱元璋吃后连连称赞。

06

因豆腐果吸满汤汁,又称“回卤干”,食用时鸡汁的鲜美和回卤干的劲道,加上黄豆芽的脆爽,让味蕾欲罢不能。又因黄豆芽形似如意,这便成就了这道跨越六百多年的“如意回卤干”,并流传至今。

20世纪80年代中期,随着夫子庙与秦淮风光带的全面复建,秦淮小吃迎来了繁荣发展的新时期。经过挖掘、整理,萃集众家之长,秦淮风味小吃研究会在继承传统的基础上,精心概括并推出八组一干一稀小吃,总计16个品种,并命名为“秦淮八绝”风味小吃。一经面市,便受到了中外游人的喜爱。及至当代,秦淮小吃声名远扬。

江苏省烹饪协会常务理事袁晓国说:“从秦淮小吃推出到现在,大概已经有两亿五到三亿人吃过这个秦淮小吃。这样来讲的话,它的影响是很大的。”

“秦淮八绝”

07

说起来“秦淮八绝”,南京人如数家珍:永和园的黄桥烧饼和开洋干丝、蒋有记的牛肉汤和牛肉锅贴、六凤居的豆腐涝和葱油饼、奇芳阁的鸭油酥烧饼和什锦菜包、奇芳阁的麻油素干丝和鸡丝浇面、莲湖糕团店的桂花夹心小元宵和五色小糕、瞻园面馆的熏鱼银丝面和薄皮包饺、魁光阁的五香豆和五香蛋。

其中,五香豆也叫“状元豆”。相传清乾隆年间,居住在城南秦淮河畔的寒士秦大士,因家境贫寒,每天读书到深夜,其母就用黄豆加上红曲米、红枣煮好,用小碗把豆子装好,上面加一颗红枣给他吃,并勉励他好好读书,将来好中状元。后来,秦大士中了状元,此事传开,状元豆便出了名,而秦大士出生的小巷也被命名为秦状元巷,至今仍为人们所称道。

明清史专家马渭源说:“秦大士考中状元以后就有人把这个故事传播出来,作为一种美妙的对科举的赞美,也是树立一种勤奋好学的形象。于是夫子庙地区就开始专门烧一种豆,就是黄豆,把它煮熟了沿街叫卖,也就是我们说的状元豆。这个美妙的故事就这么流传开来。”

08

南京师范大学社会发展学院副教授白莉说:“很多秦淮小吃都有雅号。这样的一个雅号,体现了我们百姓的一种美好的祝福。是人们对自己的生活上、仕途上,或者是对自己的发展上,有一种美好的祝福。”

“秦淮八绝”是真正发源于民间的小吃。虽说这八套小吃并不是什么名贵的食品,但凝结的却是秦淮两岸百姓生活中的那份乐趣和满足,可惜有些品种已经失传,甚至有些老字号也已经消失在人们的视线中,只留一缕清香在人们的记忆之中。但是令人庆幸的是,如今,各家老字号也在不断推出新品种,以不同的魅力各领风骚,满足着人们的味蕾。

“刺啦”一声油响,似乎从历史的深处传来。近百年历史的老店,三代人的传承,只为留住“秦淮八绝”的味道。作为南京知名的老字号,1922年创立的蒋有记,曾是不少老南京人记忆中的美味。店内最大的特色—— 牛肉汤和牛肉锅贴,号称“秦淮八绝”之一,还被列为南京非物质文化遗产。

09

作为蒋有记第三代传人的蒋玉友,如今也已是白发苍苍的老者。蒋玉友自16岁开始,就随父亲在店里学习手艺和帮忙经营,多年功夫下来,三秒就能擀出大小得宜厚薄恰好的面皮。而一手的老茧,也见证着其中的艰辛与不易。不仅如此,从对牛肉的品质把控,到煎制锅贴的独家制作秘籍,他都深谙其道。(注意:图片后本段继续)

秦状元府

蒋有记

秦淮河明城墙段

蒋有记第三代传人蒋玉友说:“我的父母对我讲,做小吃要货真价实,原汁原味。用心,认真,坚持,这是我对我的子女一贯性的教育方法,就是让他们有一个继承、延续,他们有这个责任把它延续下去,毕竟是我祖传的口碑。”

时光在秦淮河的流水中逝去,可是,属于南京人的舌尖上的味道却始终没有改变。为保证口感,几十年来,蒋有记锅贴一直保持每天限量供应30斤。

蒋玉友说:“我是代代传的第三代传人,我既然经营了蒋有记,这是我祖上创立的,我觉得自己责任很大,我必须用良心来打造。”

10

乐于享受生活的南京人,靠着化腐朽为神奇的手段和江南人独有的精细心思,用最平常的材料,做成了一道道风味各异的点心小吃,成就了一帮心满意足的吃客。

白莉说:“看似简单的食物,里面蕴含了很多的情感。人们往往去吃一种小吃的时候会说,我爷爷就是吃这个小吃长大的,会给我讲什么什么样的故事。于是历史就变活了,通过食物,几代人,或者几个朝代,就把我们的城市的代代的情感连接起来。应该说秦淮小吃是我们南京人灵魂的载体。”

秦淮河畔,那些岁月沉淀下来的故事,简单却又充满回忆。延续至今的秦淮小吃与别样的画舫风情,呈现出了老南京人的生活印痕。在这悠悠的秦淮水背后,还有一些不为人知的故事正在轮番上演。

秦淮河东水关段

贰 千年云锦艺相承,秦淮河水织璀璨

11

1956年至1958年,新中国第一个挖掘的帝王墓—— 明十三陵中的定陵开启,出土了一批罗纱织锦,其中一件“织锦金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍”尤其引人瞩目。与一般所见不同的是,此袍宽身大摆便于运动,这在定陵出土的467件文物中也仅此一件。 与其说它是袍,倒不如说它是一件百褶连衣裙,宽袖、收腰,百褶裙。只是,令人意想不到的是,这衣服的主人不是娇艳的女子,而是明代万历皇帝朱翊钧。原来,这位嗜酒如命、在位48年的皇帝,对自己的衣着讲究到极点。(注意:图片后本段继续)

织锦金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍(局部)

织锦金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍

原云锦研究所所长王宝林说:“因为皇帝是真龙天子,他不允许把龙剪得支离破碎,必须按照身材高矮胖瘦事先设计好,最后拼成一个完整的龙袍。这就给工艺提出了很高的要求,这在我们云锦里面有个术语叫‘织成’,就是把整个衣服刨掉,一次织成,然后再按各个部位拼接起来,就是一件完整的龙袍。”

12

鲜为人知的是,这件精美华贵的龙袍来自南京,是秦淮河畔的云锦匠师用智慧与匠心,日以继夜、精心打造的。

由于万历皇帝是一个对服饰、对生活非常讲究的人,在当年,织一件龙袍,颜色、图案等都必须由朱翊钧点头才行。一切通过后,织造前皇帝要祭天、祭祖,云锦工人还必须在黄道吉日才可织。寒来暑往,料子经历春夏秋冬会伸缩,再加上自身的张力,在拼接时就很难拼准,不知有多少云锦工人因为达不到皇帝要求的“天衣无缝”而获罪。

王宝林说:“这个就不单是万历皇帝,历代皇帝都是这样严格的。龙袍为什么要求很高呢?当年雍正皇帝抄曹雪芹家里的时候,就说龙袍的领口掉色。欲加之罪,何患无辞。一点不到位,说不定要获罪,要杀头的。”

13

然而,造化弄人,根据出土资料记载,这件龙袍织成于万历四十七年(1619),而第二年万历皇帝就去世了。也就是说,这件衣服织成后不久,万历皇帝就去世了。于是后人就把这件新衣作为随葬品,葬进了定陵。

1958年,万历皇帝的这件龙袍重见天日后,不幸很快碳化褪色。一直到2006年,这件龙袍才在南京云锦研究所复制成功。

南京云锦研究所成立于1957年,是新中国第一家工艺美术类研究所。

作为全国唯一的云锦专业研究机构,这里承担着云锦继承和保护的历史重任。研究所对于龙袍的复制工作最早起始上世纪80年代,第一件复制成功的龙袍也是来自于定陵。

云锦研究所

14

王宝林说:“是妆花纱龙袍料。当时国家给了30万元,花了五年时间把它复制成功了。这个妆花纱龙袍料,已经失传了300多年。因为万历在位时间最长,48年,等他去世以后,别人再来做,这个工艺就失传了。所以是说把这个工艺恢复了。”

故宫服饰专家沈从文先生这样评价:“这件明皇朝袍的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺,都同历史真品相同,堪称再现传世稀珍原貌。”为了复制成功,当时参与复制的周双喜改造了一台能够织出大型整幅妆花纱的织机。此后,更多的龙袍在这里被复制成功。

南京云锦国家级非物质文化遗产传承人周双喜说:“我最自豪的就是我这40多年的云锦生涯,我没留下多少,最起码给这个社会留下了很多复制品。你们到北京定陵去看那个十三陵出土的丝织文物,到现在基本复制了八九十件。这个实际上就是留给后人了,就是我们这一代人做的事。”

15

对于云锦的保护与传承,云锦人经历了漫长与艰辛的道路,其中的酸甜苦辣,今年已经64岁的周双喜体深有体会。1973年,18岁高中毕业的周双喜进入南京云锦研究所做学徒,那时候他并不知道自己要从事织锦这样的工作。在发现工作艰苦、收入低后,周双喜也曾想过改行。

周双喜说:“人家讲,这个人前生打爹骂娘,今生落到机房,冬天不能烤火,夏天不能乘凉。讲的就是机房这么苦。我屁股上开过两刀,为什么?都是坐的坐板疮。因为那个板坐在上面天天磨,它不透气。其实我后来想,一个人一辈子,他没有选择,实际上现在看来是最好的选择。”(注意:图片后本段继续)

云锦大花楼织机

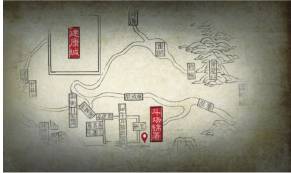

“斗场锦署”位置

穿行在一排排织机中间,耳畔环绕着织机发出的响声,在周双喜听起来,这分明就是世界上最美妙的音乐。为了守住这份美好,一代代云锦技艺传承人,不管外面的世界有多喧嚣,他们都能静下心来。

16

周双喜说:“这个传统工艺它一定是要静下心来,一心无二用,这样才行。我是1973年到现在,今年已经第46年了,18岁开始做,我64岁了。一辈子做一件事,我觉得只要一个人坚持做一辈子事,他肯定就是大师。传统工艺来不得半点投机取巧,这么多年,我们是赶到了历史上最好的时代。现在就是觉得,这个传承能更好,大家都重视这个传承,能把好的文化传下去,就是我最大的心愿。”

南京云锦究竟是一门怎样的工艺,值得一代代人为之守护?它与秦淮河又有着怎样的关联呢?

公元417年,东晋大将刘裕灭秦后的第二年,秦淮河畔设立了一个专门管理织锦的新衙门—— “斗场锦署”,其地点就在都城东南秦淮河畔的斗场市。这位武人出身、后来南朝宋国的开国皇帝,大概不会想到,这一无心之举,造就了与宋锦、蜀锦并称“三大名锦”、美若云霞的南京云锦。

17

南京师范大学文学院教授郦波说:“明代的吴梅村很有名,也同样有一首有名的《忆江南》,说江南什么最好呢?他说:‘江南好,机杼夺天工。孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙。’这个太精彩了。”

南京云锦继承了中国丝织工艺的精华,是独特的织造工艺的杰作。它需由拽花工和织造手两人在长5.6米、宽1.4米、高4米的大花楼木质提花机上,一上一下互相配合织造完成。熟练的织匠每天辛勤劳作,也仅能织出五六厘米长,故而云锦享有“寸锦寸金”的美誉。

正如一代云锦大师陈之佛所赞誉的,南京云锦是中国丝织工艺史上最后一个里程碑,也是艺术成就的高峰。它浓缩了中国丝织工艺的历史、文化和技艺,在蜀锦和宋锦已被机器生产取代的今天,它是唯一的中国织锦工艺的“活文物”。

18

王宝林说:“它用古老的结绳记事的方法,把图案、色彩编成了‘程序’。上面一个人,就是拽花工,相当于在敲电脑键盘,把编好的程序送到下面。下面织造手相当于计算显示屏幕,根据体力进行挖花。很神奇,所以我们在2010年在上海世博会联合国馆开了一个云锦高层论坛,一个挪威的专家,推出二进制的源头应该在云锦。”

在元明清三代,南京云锦都是皇家的御用品,材料选用考究,织造不惜工本,而云锦织造技艺就是在严格的织造要求下,在艺术上逐渐臻于极致。

王宝林说:“元代,云锦为什么能进入宫廷?因为元代崇尚用金,云锦特点就是装金、装彩、装孔雀羽,就满足了皇家的需要,所以才能进入宫廷。而且它这个织造的工艺这么复杂,寸锦寸金,也只有达官贵人才能享用。包括一些纹饰图样,龙啊凤的,最后就是皇家使用,一般人不能用的。”

19

那么,在云锦的发展当中,秦淮河究竟起到了一个什么样的作用呢?

王宝林说:“起了很大的作用。因为秦淮河的水含有单宁酸,所以经过秦淮河水漂染过的丝织品,色泽鲜亮,而且色牢度高。我们也凭这一点向国家质检总局申报了地理标志产品。所以秦淮河两岸到处是机杼声,日夜不停,是当年南京最大的一个手工业。当时清代最盛的时候,有五万多台织机,近30万人以此相关产业为生,是很壮观的。”

云锦成品一般要经过选丝、染色、络经、牵经等七道工序。其中,“染色”是要反复多次的,每染一次,就要用秦淮河水漂洗一次。而恰巧,秦淮河水特别适合漂染红、蓝、绿、紫等深色的蚕丝,这些都是织造云锦所需要的颜色。

云锦原材料(组图)

秦淮河两岸航拍

20

据晚清文人陈作霖《凤麓小志》记载:“镇淮桥口及新桥沙湾之纸坊,有专供缎贾用者。”此处“镇淮桥、沙湾等地”便在南京的内秦淮河一带。记载中,当年的秦淮河一带机户云集,机杼声彻夜不绝,云锦产量空前。可以说,秦淮河既是云锦的发祥地,又是云锦发展的历史见证者。

现在,依然有一些当年的云锦机房、账房,甚至是染房,作为文物保护单位矗立在秦淮河畔。由此可以想象一下当年的秦淮河边机户云集、杼声不绝的景象。而那样的云锦盛世,已然将南京城装点得繁花似锦、生机勃勃,秦淮河更是醉倒在了这一片花团锦簇、色彩斑斓的锦缎之中。

21

至今,秦淮河附近的红花村和仙鹤街两地,都和云锦织造有关。

王宝林说:“像那个南京地名,红花村,就是为了提取燃料,提取红色染料的。仙鹤街跟云锦的关系就比较有名气了。是当时一个织造老财,敲诈织工。织工没日没夜,织不完,后来他就祷告,祷告了以后,天上七仙女下来给他织,织造以后,所有的东西除了完成任务还很漂亮。财主就起歹心了,想霸占这个东西,最后仙女变成一个仙鹤,把他眼睛戳瞎了就飞走了,所以叫‘仙鹤街’。”

更值得一提的是,南京云锦的发展还催生了曹雪芹的鸿篇巨著《红楼梦》。这又从何谈起呢?

仙鹤街

叁 编织锦绣文章,传承人类非遗

22

元代开始,云锦一直是皇家服饰御用品,明朝时织锦工艺日臻成熟和完善,清代设“江宁织造署”,南京云锦进入鼎盛期。实际上,民间云锦业得以发展还要感谢时任江宁织造的曹寅,是他奏请免除了朝廷对机数的限制和税额,使得云锦在民间得以大力发展。

郦波说:“曹雪芹的祖父曹寅做江宁织造的时候,其实曹寅相当于康熙皇帝的小伙伴,他的江宁织造其实有江南特派员的身份,他在某种意义上,权势在江南比两江总督还要大。他在江南的顶尖位置和云锦的这个工艺,当然除了江宁织造,还有苏州织造、杭州织造,但是毫无疑问是以江宁织造为首,这是很确定的历史事实,就像云锦在中国纺织史上的地位一样。”

23

曹家三代四人任江宁织造达58年之久, 曹雪芹就是诞生在江宁织造这个“钟鸣鼎食之家,翰墨诗书之族”,并在此度过了“锦衣纨绔之时,饫甘餍肥之日”的童年,耳濡目染了这个世家所发生的一切。他对丝织物的服料名称、上层社会中不同身份人物的服饰、佩带,都极为熟悉。因此,在《红楼梦》里,曹雪芹对于南京云锦类的衣料、服装的品种质地等也都描写得十分详实。

王宝林说:“在红楼梦第三回,就是林黛玉第一次到贾府,正好贾宝玉到庙里面去还愿,回来身上穿着一种二色金,就是金线银线,我们叫二色金,这一看名字就知道是云锦。为什么曹雪芹能把这一段写到作品中?说明他亲眼见过,他知道这个东西。”

曹雪芹出生并经历了这样一个特殊的贵族官僚家庭—— 江宁织造世家。南京云锦,是曹雪芹童年富贵生活的留影,也给《红楼梦》的服饰描写烙上了世族大家印迹。

24

南京云锦不仅孕育了《红楼梦》这部传世名著,更催生出了浅吟轻唱的金陵遗韵。

这朴素而又亲切的唱腔,就是和南京云锦息息相关的南京白局。这也正是云锦工人生活闲暇中自娱自乐的说唱方式。这个南京地区的古老曲种,诞生于秦淮河边的云锦机坊,是流传至今的唯一本土曲艺。

白莉说:“因为过去的织机作坊经常是夫妻俩、兄妹俩或者是亲戚共同操作,所以操作过程中不免有些调情的这种曲调融入其中。原来只是在织机作坊,慢慢慢慢,民间觉得很有趣,于是有一些人家做寿、做喜宴时,就请织机工人去唱一句。唱了也白唱,就吃顿饭,所以叫‘白摆一局’。”

25

原南京市非物质文化遗产保护中心主任王露明说:“产生是从云锦那儿产生的。白局艺人也是以云锦工人为主体,但是后来逐渐地发展成服务型行业,还有茶楼的,有澡堂的,有剃头的,有修脚的,都是真正的老城南的这些手艺人。”

2008年,南京白局被国务院列入“第二批国家非物质文化遗产名录”,就这样,白局艺人们伴着秦淮河水的温婉,在碟碗敲击声中,吟唱着六朝古都的沧桑与壮美。

南京白局国家级非遗传承人徐春华说:“坚持这么几十年,教那么多学生,从来不收一分钱,因为我觉得我们有这个义务。现在首要任务就是把自己的东西传下去,别人来学,我就开心得不得了。”

如果说云锦和白局都是源自民间,那么在秦淮河边还有这样一项国家级非遗,它的起源和兴起都和皇室有关。

南京白局演唱现场

肆 淮水见证金陵事,灯彩尽染千年霜

26

2018年1月3日,南京飘下了新年的第一场雪。灯彩艺人陆有文,正在家里有条不紊地赶制花灯。还有一个多月,就是秦淮灯会正式亮灯的日子。

古往今来,秦淮灯会冠绝华夏、蜚声海外,有“天下第一灯会”的美誉,是中国规模最大的民俗灯会。

南京人都说“过年不到夫子庙观灯等于没有过年,到夫子庙不买盏灯等于没有过好年”。这是南京历史传承的一种表现。

千年流淌的秦淮河,见证了六朝古都的消长与沉浮。而秦淮灯彩,这个南京地区最有代表性的民间手工艺术之一,也在千年的历史中,伴随着秦淮河水一同见证了金陵古城的兴衰与进步。

南京冬日

夫子庙夜景

夫子庙灯会

秦淮河上亮灯的画舫

夜游秦淮河

“天下文枢”

鳌山灯

27

历史上的秦淮灯彩,主要分布于南京秦淮河流域,以家庭作坊的形式制作生产。明代繁盛时期,秦淮灯彩的品种达三四百种之多,而《金陵岁时记》中记载“府县学前、评事街,皆灯市也”,为我们道出了清代光绪年间秦淮灯彩的盛况。

那么,秦淮灯彩又是什么时候出现的呢?

东南大学艺术学院教授陶思炎说:“南京燃灯是什么时候呢?一般说是六朝时候开始。因为六朝是以南京作为首都,它是政治、文化、经济中心。于是就延续了汉代的传统,每逢元宵节就燃灯,当然最初只是皇家燃灯,以后逐步波及到地方上。”

遥想1600多年前六朝都城建康(南京)举办灯会的胜景,元宵之夜,东吴太初宫、昭明宫,后来的东晋建康宫,悬挂各式彩灯,秦淮河两岸达官显宦的宅邸也纷纷效仿,挂出各种花灯。

28

人们不太知晓的是,成语“破镜重圆”也和六朝时期的灯彩有关。

马渭源说:“‘破镜重圆’的故事在中国历史上,特别是传说史上很多。在我们南京流传的就是,南陈时候有个乐昌公主,在南陈末年发生战乱的时候跟老公离散了,离散的时候各自持了一半的镜子。这个‘镜’在这里解释一下,中国古代的镜子不是我们现在说的玻璃镜,是铜镜,所以各持一半说得过去。但是很多年以后两人一直没见,很巧合,这个公主在沿街乞讨叫卖的时候,巧遇了自己的丈夫,这一天刚好是正月十五,所以人们往往把正月十五作为‘破镜重圆’—— 团圆的日子。”

到了明代,秦淮灯彩更是大放异彩。历代帝王中,朱元璋最嗜好灯会。明《帝京景物略》述,明太祖朱元璋洪武元年建都应天后,为庆贺当年的元宵节,他“盛为彩楼,招徕天下富商,放灯十日”,并在秦淮河上燃放水灯万盏,蔚为大观。

相传,朱元璋不满足于宫中悬挂的富丽堂皇的彩灯,常常微服私访,来到街市上欣赏民间百姓扎制的彩灯。有一年元宵节,朱元璋走到七家湾这一带,家家户户都挂着灯笼,上面还有灯谜。

秦淮河两岸灯火辉煌

秦淮灯彩

29

马渭源说:“其中七家湾这个地方有一个灯谜,有一个图,一个女人鞋子放在边上,赤着脚抱着一个大西瓜,这是谜面。谜底是什么呢?画的模样和江南女人不一样,江南女人是小巧的,画了一个五大三粗的女人,抱了个大西瓜,鞋子放在边上。在南京城里谁是淮西的?那么大家就猜了,就是马娘娘。鞋子穿不了,脚大,就是谜底‘马大脚’。马娘娘就是大脚,这就带有讽刺味道,朱元璋就很火,就把这一带的人都杀光了,只留下了七家。所以南京有一个地名叫‘七家湾’,就是这么来的。当然这个是不是丑化朱元璋我们没办法考证,从整体来看,朱元璋有事没事往夫子庙逛逛灯会,对南京的民俗文化起的推动作用是极其大的。”

朱元璋、朱棣都是狂热的“灯彩爱好者”。史载,即位之初,朱棣就下旨官员们在元宵节前后放假十天,与家人共度灯节。永乐十年(1412),朱棣又集中能工巧匠,在皇宫午门外,扎制了美轮美奂的“鳌山万岁灯”。鳌山灯辉煌闪耀,灿若星辰,令人叹为观止。

30

东南大学艺术学院教授陶思炎说:“光复中华之后,一种大国气势开始张扬,开始兴起。从皇帝来说,他要营造一种君民同乐的景象。到了朱棣的时候,在皇宫前造了一个巨大的鳌山灯。据说是用几万盏灯堆积起来,各种样式的灯,做成了一个灯山,上面是鳌鱼,中间注了四个字:皇帝万岁。突出它的主题。据说鳌山灯放灯是三日,在元宵节的前后,最长的时候放假20天。”

在朱元璋父子的倡导下,秦淮灯会达到了封建时代最鼎盛时期。火树银花,点亮淮水,同时,秦淮河也为灯会的兴起创造了条件。

白莉说:“南京用的木材都是从秦淮河运来的,所以早期的灯用木材也好,用竹子也好,基本都是通过这个秦淮河来进行运输的。”

31

陶思炎说:“因为秦淮河被称为南京的母亲河,南京古都的发展主要在秦淮沿线,物流、人流、信息流都聚居在这个地方,秦淮两岸是市井人家最多的人口稠密区,因此在这里放灯是自然而然地形成的。所以灯彩的意义在哪儿呢?在每一盏灯模拟一颗星,到处挂着红灯,孩子手上玩着灯,家家户户挂灯,犹如满天星斗落到人间,这样的景象就是太平盛世的景象。”

自花灯形成灯节灯会以来,由于人们需要成千上万盏花灯,制作花灯的民间灯坊也兴旺起来,涌现出许多制作花灯的能工巧匠。

顾业亮做花灯已经有50个年头了,扎灯的本事是师傅李桂生悉心教授的。复杂的工艺,早已经烂熟于心。近年来,他在承继秦淮灯彩传统技艺的基础上,将花灯改良创新融入生活,并带花灯走遍47个国家。2016年,他就曾带着300盏荷花灯亮相伦敦泰晤士河畔。

32

而灯彩匠人陆有文则出生于秦淮河畔一个祖传的灯彩世家,十几岁时便跟着父亲扎花灯,至今已有60余年。

秦淮灯彩省级非物质文化遗产传承人陆有文说:“我们开始学徒的时候,严谨到几乎到残酷的程度。过去南京的天是非常冷的,那个屋檐底下吊的冰柱子一两尺长。花灯做得父亲不满意的话,他让你冻上一两个小时,看你有没有这个记性。”(注意:图片后本段继续)

秦淮灯彩非遗传承人顾业亮

秦淮灯彩非遗传承人陆有文

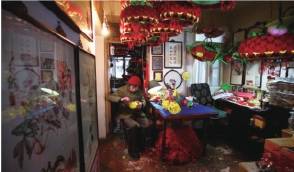

在这仅有10多平方米的客厅里,堆红叠绿,满屋生辉,天花板上、四面墙壁上,挂满了已经扎好的荷花灯。昏黄的灯光下,衣着朴素、精神矍铄的陆有文正戴着老花镜端坐桌旁,满是老茧的双手灵活地摆弄着。现如今早已不是当年讨生活的时候了,但他依然不遗余力,全心全意做好每一盏灯。

33

陆有文说:“随意不随便,我的东西绝对不会随随便便做。我每次做出来的东西,人家都要查查作者有多大年龄,那个意思就是说它不符合我这个年龄。像我这个年龄,有的人中风了,痴呆了,我又不属于这个范围,为什么说我不能做出来呢?”

如今,陆有文虽然已经年逾古稀,但仍在辛勤劳作,求新求变,每年春节到来之前,陆有文都要推出几种造型新颖、与众不同的生肖花灯。

陆有文说:“每年的生肖我都要做出好几个样子来,如果转到12年之后,这就是一种传承,传承给下一代。我的计划就是如果12年之后再转过来的时候,再把这十二个生肖所有的品种,再提升。因为有四个字叫艺无止境。”

等到扎灯艺人们把今年要上市的花灯赶制完工,秦淮灯会亮灯的日子也就快到了,一幅幸福和谐的人间美景即将绽放。

伍 秦淮灯会冠古今,历史文脉薪火传

34

2018年2月11日,南京市大报恩寺遗址博物馆。

随着几声地道南京话的吆喝,几十个灯组同时在秦淮河两岸亮起,万星烂天衢,戊戌狗年的秦淮灯会正式亮灯。人们从四面八方赶来,欢聚一堂,重现了历史上“家家走桥,人人看灯,烟波倒影中,相逢皆为踏灯之人”的热闹景象。(注意:图片后本段继续)

第32界秦淮灯会亮灯仪式

南京秦淮老城南研究会会长高安宁说:“现在秦淮灯会更了不起,规模超越了以往,超越了明清时期。比如,我们秦淮灯会在上世纪80年代,一开始在夫子庙大成殿,在一个小小的地方,后来逐步发展到夫子庙地区,到现在近几年发展到秦淮河的河上河边,明城墙的城上城下,另外城内城外都有秦淮灯会。所以我觉得有这样一个民俗文化活动让老百姓能一直喜欢下去,真的是一件不容易的事情。它是一种我们传统优秀文化在当代的传承,也是我们新时代文化精神的表达。”

35

人类从钻木取火逐步走向文明,从“取火”点灯,再到灯彩、灯节,祈盼着天人合一,普天同庆。在人们心目中,秦淮灯彩绝不仅仅是一种手工艺品和节日装饰,而是包含着更为广阔和深邃的社会民俗文化,反映了中华民族用火文明的历史轨迹,承载着千家万户的吉祥与祝福。

灯火阑珊,熠熠生辉。秦淮河上摇曳生姿的波光以及人们写在脸上的喜悦,在灯彩的映衬下,照亮了一个城市鲜活的历史记忆。六百多年前的鳌山灯也在今天被复原。

陶思炎说:“从文化层面来看,由于它的不断拓展、影响的扩大,秦淮灯已经走向了全国、走向了国际、走向了两岸,使中国年深入人心,从而对我们中华文化传统节日的保护和传承产生了极大的贡献。南京秦淮灯会越办越好,这本身就是一种文化自信的体现。”

36

非物质文化遗产是传统文化依然鲜活的存在,从代代相传的手艺中,我们能够触摸到中华民族绵延不绝、生生不息的灵魂。

为了那份味道,他恪守祖训。蒋玉友说:“作为我们家里祖传的,就是货真价实,原汁原味。”(注意:图片后本段继续)

第32届秦淮灯会

秦淮古意

为了那份美丽,他选择坚守。周双喜说:“没有选择就是最好的选择。”

为了传承,她还在四处奔忙。徐春华说:“虽然76岁了,总觉得自己的事还没完成。”

为了这份灯火更加璀璨,他还在孜孜以求。陆有文说:“因为有四个字叫艺无止境。”

一代代非遗传承人,用自己的匠心和匠意,静心守护着一份初心!

37 杀青段

尽管现代文明改变了人们的生活方式和审美理念,但正是由于这些匠师的坚守,才使得诞生于秦淮河边的非遗依旧在南京人的血脉中流淌。

凝结传统,植根创造,面向未来,这是非遗保护与传承最好的时代。这些凝聚着先民智慧和品德、充盈着秦淮风雅和审美的非物质文化遗产必将传承久远,以其深厚的精神底蕴为南京之未来守住精神根脉!

非遗南京(组图)

相关链接:

第一季 美丽之城

16 城市地标 肆 伍 868681

第二季 十朝印记

08 民国遗存 壹至肆 192149

第三季 天下文枢

08 雅韵清音 壹至柒 179825

09 佛缘禅趣 壹至柒 796676

10 天工开物 壹至肆 197399

第四季 雅颂秦淮

01 城河相依 壹至柒 425529

02 龙藏虎踞 壹至肆 605829

03 芝兰玉树 壹至贰 536513

04 芳魂风骨 壹至叁 480744

05 芳魂风骨 肆至柒 470001