《常州天寧寺聞禮懺聲》

作者:徐志摩

有如在火一般可愛的陽光裏,偃臥在長梗的,雜亂的叢草裏,聽初夏第一聲的鷓鴣,從天邊直響入雲中,從雲中又迴響到天邊;

有如在月夜的沙漠裏,月光溫柔的手指,輕輕的撫摩着一顆顆熱傷了的砂礫,在鵝絨般軟滑的熱帶的空氣裏,聽一個駱駝的鈴聲,輕靈的,輕靈的,在遠處響着,近了,近了,又遠了……

有如在一個荒涼的山谷裏,大膽的黃昏星,獨自臨照着陽光死去了的宇宙,野草與野樹默默的祈禱着。聽一個瞎子,手扶着一個幼童,鐺的一響算命鑼,在這黑沉沉的世界裏迴響着:

有如在大海裡的一塊礁石上,浪濤像猛虎般的狂撲着,天空緊緊的繃着黑雲的厚幕,聽大海向那威嚇着的風暴,低聲的,柔聲的,懺悔它一切的罪惡;

有如在喜馬拉雅的頂顛,聽天外的風,追趕着天外的雲的急步聲,在無數雪亮的山壑間迴響着;

有如在生命的舞臺的幕背,聽空虛的笑聲,失望與痛苦的呼答聲,殘殺與淫暴的狂歡聲,厭世與自殺的高歌聲,在生命的舞臺上合奏着;

我聽着了天寧寺的禮懺聲!

這是哪裡來的神明?人間再沒有這樣的境界!

這鼓一聲,鍾一聲,磐一聲,木魚一聲,佛號一聲……

樂音在大殿裏,迂緩的,曼長的迴盪着,無數衝突的波流諧合了,無數相反的色彩淨化了,無數現世的高低消滅了……

這一聲佛號,一聲鍾,一聲鼓,一聲木魚,一聲磐,諧音盤礴在宇宙間——解開一小顆時間的埃塵,收束了無量數世紀的因果;

這是哪裡來的大和諧——星海裡的光彩,大千世界的音籟,真生命的洪流:止息了一切的動,一切的擾攘;

在天地的盡頭,在金漆的殿椽間,在佛像的眉宇間,在我的衣袖裡,在耳鬢邊,在官感裏,在心靈裏,在夢裏……

在夢裏,這一瞥間的顯示,青天,白水,綠草,慈母溫軟的胸懷,是故鄉嗎?是故鄉嗎?

光明的翅羽,在無極中飛舞!

大圓覺底裏流出的歡喜,在偉大的,莊嚴的,寂滅的,無疆的,和諧的靜定中實現了!

頌美呀,涅槃!讚美呀,涅槃!

《常州天宁寺闻礼忏声》

作者:徐志摩

有如在火一般可爱的阳光里,偃卧在长梗的,杂乱的丛草里,听初夏第一声的鹧鸪,从天边直响入云中,从云中又回响到天边;

有如在月夜的沙漠里,月光温柔的手指,轻轻的抚摩着一颗颗热伤了的砂砾,在鹅绒般软滑的热带的空气里,听一个骆驼的铃声,轻灵的,轻灵的,在远处响着,近了,近了,又远了……

有如在一个荒凉的山谷里,大胆的黄昏星,独自临照着阳光死去了的宇宙,野草与野树默默的祈祷着。听一个瞎子,手扶着一个幼童,铛的一响算命锣,在这黑沉沉的世界里回响着:

有如在大海里的一块礁石上,浪涛像猛虎般的狂扑着,天空紧紧的绷着黑云的厚幕,听大海向那威吓着的风暴,低声的,柔声的,忏悔它一切的罪恶;

有如在喜马拉雅的顶颠,听天外的风,追赶着天外的云的急步声,在无数雪亮的山壑间回响着;

有如在生命的舞台的幕背,听空虚的笑声,失望与痛苦的呼答声,残杀与淫暴的狂欢声,厌世与自杀的高歌声,在生命的舞台上合奏着;

我听着了天宁寺的礼忏声!

这是哪里来的神明?人间再没有这样的境界!

这鼓一声,钟一声,磐一声,木鱼一声,佛号一声……

乐音在大殿里,迂缓的,曼长的回荡着,无数冲突的波流谐合了,无数相反的色彩净化了,无数现世的高低消灭了……

这一声佛号,一声钟,一声鼓,一声木鱼,一声磐,谐音盘礴在宇宙间——解开一小颗时间的埃尘,收束了无量数世纪的因果;

这是哪里来的大和谐——星海里的光彩,大千世界的音籁,真生命的洪流:止息了一切的动,一切的扰攘;

在天地的尽头,在金漆的殿椽间,在佛像的眉宇间,在我的衣袖里,在耳鬓边,在官感里,在心灵里,在梦里……

在梦里,这一瞥间的显示,青天,白水,绿草,慈母温软的胸怀,是故乡吗?是故乡吗?

光明的翅羽,在无极中飞舞!

大圆觉底里流出的欢喜,在伟大的,庄严的,寂灭的,无疆的,和谐的静定中实现了!

颂美呀,涅槃!赞美呀,涅槃!

徐志摩(1897~1931),现代诗人、散文家。这首诗写于1923年10月26日,初载于同年11月11日《晨报·文学旬报》。徐志摩的天宁寺早已湮灭在历史中(该寺1937年遭日军炸毁),而今天的游客站在重建的殿宇前,听到的亦非当年的钟磬。但正是这种「不可复现」,让文学成为时间的琥珀——我们读到的不是声音本身,而是一个诗人如何用语言的火焰,试图保存那一瞬的灵魂震颤。

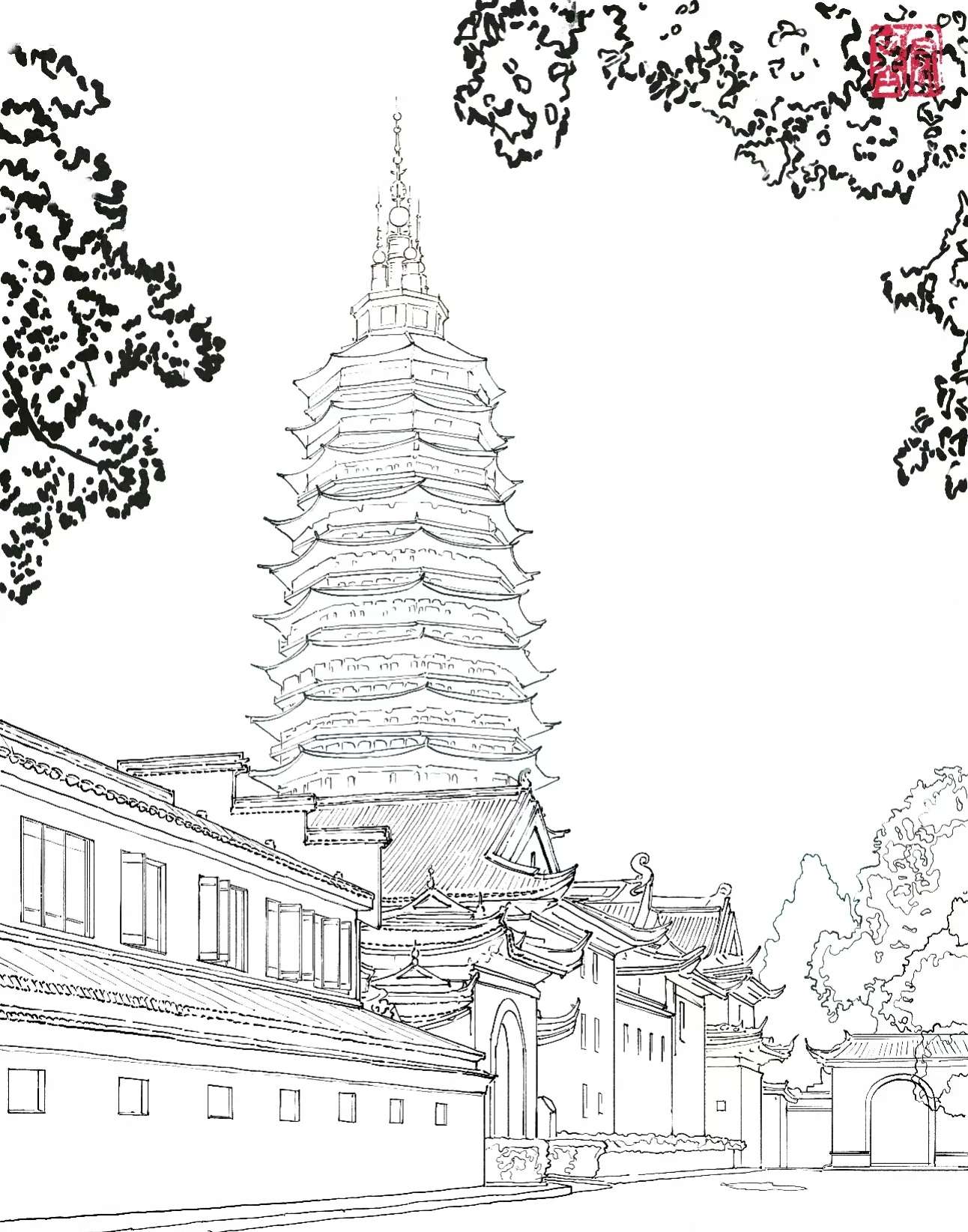

天宁塔小记

作者:星子左手

天色阴沉,细雨如丝如缕,悄然织就一张无边的网,轻柔地笼罩着整个大地。雨丝茫然地盘桓在古寺周遭的石阶檐角间,似在无声地等待,又似醉心于某种无痕的寻觅。蓦地,钟声自天宁塔顶悠然荡开,穿透迷濛的雨幕与水汽氤氲的薄雾,以一种难以言喻的温柔,轻轻叩击着耳膜,更直抵心湖深处,荡开一圈圈涟漪,仿佛在无声叩问着尘封已久的某处印记。步履踟蹰,心念几转,终被一股无形之线牵系,踏入这片清寂。刹那间,一丝熟稔之感如幽魂般升起——难道梦中曾涉足此地?亦或旧岁曾访一隅,与此酷肖,却又气质迥异的所在?

踩着湿漉漉的青石板,穿过寂静空灵的寺庙院落,我伸手推开那扇厚重斑驳、吱呀作响的古门。刹那间,一片豁然开朗的天地撞入眼帘。眼前,天宁塔巍然矗立,拔地参天,宛如一柄直指苍穹的通灵禅笔,其庄严法相带来无言的震撼。环顾之下,九龙石柱盘桓耸峙,龙睛似凝望苍生;佛像肃穆端坐莲台,低眉垂目间尽显悲悯。香火缭绕中,信徒虔诚跪拜,低眉合掌,细语喃喃;而游客则神情专注,目光细细逡巡于壁上精雕细琢的佛陀圣迹、经文瑞相,以及那些凝固于石上的庄严宗教场景,沉浸在历史的厚重与艺术的精妙里。

有人鼻梁架镜,凝神屏息,指尖几欲抚上壁画的每一道古拙笔痕、每一抹幽微色彩。亦有人垂首敛目,默然疾行,仿佛不敢承纳佛像那洞彻一切的威仪。然此番,却异于往常。我心中那点不安与怯懦悄然褪去,渐渐抬首,坦然迎向那一张张既庄严又蕴藏无边慈悲的面容。每一尊佛像,都似发出无声的召唤;每一道视线,都如光芒凝成的引渡之索,将我的心魂缓缓牵系,引入一片言语尽失、唯有澄明流转的境地。

独立塔影之下,纷然雨丝裹挟着思绪,飘至那沉淀了千载的智慧渊薮。《十二因缘》赫然昭示着轮回的巨轮:无明生行,行生识,依识而名色成,由名色生六入,六入缘触,触则生受,受滋爱,爱执取,取造有,有生诸界,生老死随之而至,终不可逃。此循环如铁锁连环,无始无终。众生之苦,尽系于此轮转不息之链。

拾级而上,苦谛的重量随石阶渐次显现。每一步,都似在丈量《增一阿含经》所述八苦之山:生、老、病、死,爱别离,怨憎会,求不得,五蕴炽灼。这苦重峦叠嶂,避无可避。然佛经明示:“此有故彼有,此生故彼生。” 万般皆源于贪爱,犹如“渴饮咸水,渴焰愈炽”。若能灭尽渴爱,令贪嗔痴寂止,则涅槃之境便如灯熄焰灭,无烟无烬,唯余一片寂灭清凉。此即道谛,解脱之途——佛陀所示八正道:正见、正思、正语、正业、正命、正勤、正念、正定,如八味良药,根除生命顽疾。

塔中诸佛菩萨宝相,恍若凝固的哲思与光明。普贤菩萨端坐六牙白象之上,象足沉稳,步踏莲华,手中如意经卷一柄,尽显大行愿力,广度众生,无有疲厌。文殊菩萨顶结五髻,锐目如电,左擎智慧利剑斩诸惑网,右托青莲吐露清净慧光,座下青狮奋吼,声震大千,破尽无明痴暗。地藏菩萨安坐谛听神兽(龙虎合体)之背,默然垂视,发下“众生度尽,方证菩提;地狱未空,誓不成佛”之宏愿,字字如刻金石,令人心生无量敬畏。观音菩萨则一手执净瓶遍洒甘霖,一手持杨柳轻拂尘障,慈容悲悯,其三十三应身凝聚世间万象,幽谷峻岭,市井宫阙,循声救苦,无刹不现身。

无论是壁雕流转的千年华彩,木雕沉淀的温润肌理,岩雕方寸间迸发的坚韧力道,玉雕凝脂般的清透灵光,乃至刺绣画幅上细密如织的虔诚,经卷墨迹中流淌的潇洒空灵——无不昭示着能工巧匠的鬼斧神工,更折射出中华文明的渊深浩瀚。那些无名的匠人,以双手为经卷,以刀笔为梵呗,将冰冷的金石、温润的良材、柔软的丝线,悉数点化为凝固的信仰与流动的哲思。他们倾注心血,将每一尊宝相、每一幅庄严,深深镌入时光的岩层,令其呼吸着古刹的沧桑吐纳,与高处的梵音共鸣,在香火明灭间,既喧哗着人间的祈愿,亦沉静着永恒的谛听。

细雨绵绵,斜倚冰凉的九龙石柱,回望身后嵯峨塔影。常自忖度,如我这般尘芥之身,虽难证佛陀的究竟圆满,却总能在步履蹒跚间,偶得一丝清明:接纳无常如云卷云舒,松脱执念如卸重负,终获心底一方澄澈安宁。倏然,塔顶钟声再起,沉雄浑厚,声浪推开雨幕,余韵层叠荡开,漫过飞檐斗拱,浸透石阶苔痕,仿佛回旋于整个天地穹庐,如黄钟大吕,敲击着每位过客的心扉,宣示那亘古的箴言:“诸行无常,是生灭法;生灭灭已,寂灭为乐。”

细雨垂落,低首徐行。雨珠缀发,或凝睫端,或悬久成滴,悄然滑落颊边,没入心渊。塔影沉入眼底,冷冽空气中,竟渗出一丝温润。心知,今日天宁塔下所悟,非是世人常道之苦谛磋磨,实乃智慧甘露,深藏于每一次仰望的缝隙之间——那最终的澄明。