纪录片 之 南京 第三季 天下文枢 01

编者荐语:

文化也是有温度的,我们在自己生活的城市都能真切感受到。作为“世界文学之都”的南京,本身就承载了六朝古都独有的历史文化沉淀,这使得身居其中的我很想了解这样的一座城市到底是怎样的存在。看完大型纪录片《南京》后,再来看这套丛书便能更深入地了解这座城市的丰富内涵与历史底蕴。南京之美有很多种表达方式,就跟着我一起去感受和体会吧!

前两季我们感受了南京全方位多角度之魅力,了解了南京历史变迁的沧桑之美,这一季我们一起来感受金陵城千年以来深厚的文化底蕴吧。

第一章 国子成贤

01

壹 天下文枢,历史选择南京城

在漫长的发展过程中,应对着不同的机缘,每个城市走过自己的道路,形成了自己的称呼、模样。有时,很多描述,城市与城市之间是可以共享的,比如沧桑古城、现代都市、鱼米之乡、富饶之地等等,这是因为城市和城市之间,总有一些发展道路是重叠的,一些自然或历史禀赋是相似甚至雷同的,但也总有一些东西完完全全只属于一座城市,我们称之为城市特质。

南京城市全景

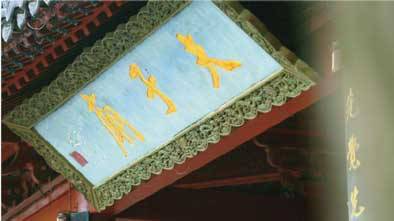

“天下文枢”牌坊

02

什么是城市特质?形象地说,就是我们提到它,想到的可能就那一座对应的城市。在南京的很多地方,都可以看到这样一幅画面,画面上的四个字,凸显着南京自古以来重要的城市地位,也传递着南京独特的城市气质,就是这样充满了豪气和自信的四个字“天下文枢”。

南京大学历史学院教授胡阿祥说:“‘天下文枢’是什么意思?就是天下的文化的中心之地。我们再放大一点,它同时也是南京文化地位的写照。我们知道南京作为一个六朝古都、十朝都会,它最重要的特点在哪里?它是华夏民族文化中心之地。自古以来,中国北方经常有少数民族建立政权,但是南京总是汉族在这里建都,它有的时候甚至传承了从北方带过来的华夏文化。它是一个华夏正统之都的文化中心之地,是传统的、龙根的、儒家的华夏文化的中心之地,所以南京担得起‘天下文枢’这样的说法。”

“天下文枢”

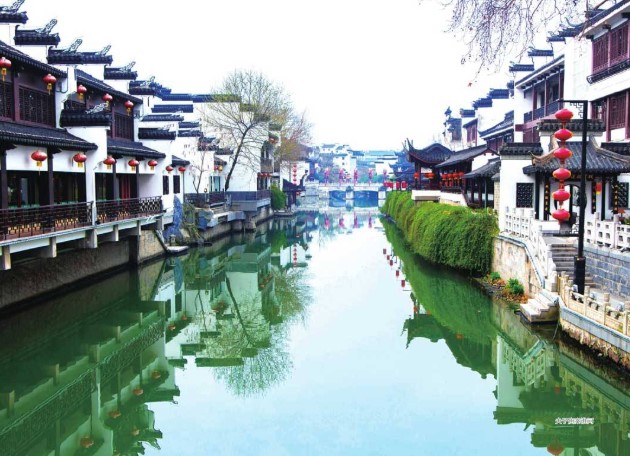

夫子庙

03

“天下文枢”不仅写照了南京在中国历史上重要的文化贡献和文化地位,它也是一种必然的历史选择。在中华文明源远流长的发展进程中,南京这座城市本就被赋予了重任。

中国人民大学历史学院教授毛佩琦说:“南京有一个文化传统,好文。号称‘六朝金粉’,繁华,崇尚文雅的风气。这种风气在明朝继承下来了。好的文化积累都给了这些地方,所以南京成为了一种榜样。”

著名文化学者余秋雨说:“长江对于中华文明的贡献非常大,长江边上的几座城市对文明贡献也很大,南京是首屈一指的,所以南京在这个意义上是长江文明的一个亮点。”

秦淮河

04

岁月的磨练和历史的积淀,让南京有了深刻的内涵,也有了丰富的文脉,并当之无愧地成为人才的聚集地,文化的中心。

中国社科院历史研究所所长卜宪群说:“中华文化五千多年,一脉相承,没有中断,但是各地域、各地区都对中华文化的传承,有过非常重要的贡献。当然南京在历史上更有特殊的地位,南京对于中华文化的传承,可以说在中国历史的中古时期,可能还没有一个地方能够和它相比。”

文化学者白先勇说:“南京作为千年古都,文化底蕴十分深厚,南京的人文荟萃,完全合乎‘天下文枢’这个称号。”

05

中央民族大学历史文化学院教授蒙曼说:“南京是一个南北文化的结合,是一个男性和女性性格文化的融合,是一个土和洋的结合,中国和西洋文化的结合。能够有这样的结合,中国的北方和南方,中国的男性和女性以及中国和世界的结合,南京当然能成为枢纽和核心。天下文枢是南京当时的历史事实,更是南京以后对自己期望,对自己的要求。”

江南贡院航拍

文化,有着丰富多彩的内涵、内容,也有着多种多样的表现形式。但归根结底,文化是由人所创造的,是人们社会实践的产物。当然,在这个过程中,推动文化发展的关键是文化人才。灿若群星的人才,既是文化兴盛的推动力量,又是文化繁荣的重要标志。全面解读南京“天下文枢”的地位,先要了解一个问题:为何自古以来,文化巨擘总喜欢在南京停留、栖居?南京又是如何成为全国的教育中枢,不断筛选、输出着经世济国之才?

06

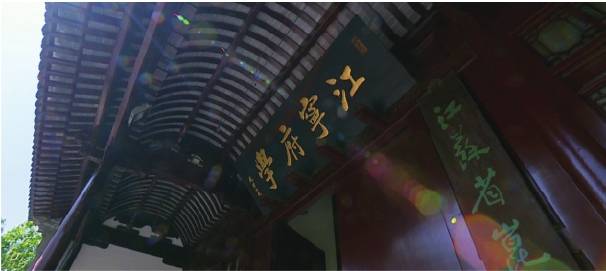

贰 国子成贤,曾经的世界第一大学

南京是全国高校资源最为集中、丰富的城市之一,我们现在行走在东南大学校园里,感受着学子们在这里生活、学习的快乐,也感受着这所学校里积淀的深厚人文气息。是呀,这是一座有着百年历史的名校了。可是你知道吗?在更久远的六百年多年前,这里已经有了一座在全世界首屈一指的大学——国子监。

鸡鸣山

明史专家马渭源说:“国子监比现在我们所在的东南大学的校园范围还要大,西起进香河路,东边大致到小营,北起鸡鸣寺、鸡鸣山路,南面到珍珠桥,这是第一次大扩建,史书是有记载的。”

鸡鸣寺

07

国子监是明朝时的国立大学,明朝开国定都南京时,朱元璋最先在夫子庙创办了国家最高学府——国子学。越来越多的平民获得了来最高学府学习的机会。而夫子庙地区民宅密集、商铺林立,国子学难以再增扩。经过权衡,朱元璋选定在鸡笼山下建造新的国子学。

鸡笼山,高约100米,古时是金陵城中重要的制高点,东连九华山,西接鼓楼岗,北近玄武湖,为紫金山延伸入城的余脉。春秋战国时期,以其山势形似鸡笼而得名。清朝初年,在山上重建北极阁后,民间又俗称此山为北极阁。为了营造更好的学习氛围,朱元璋把鸡笼山改名鸡鸣山,勉励学生“鸡鸣即起”。新校址于洪武十四年也就是1381年动工,第二年建成。新搬迁的国子学位于鸡鸣山南,正式更名为“国子监”。此后,它又经历了几次扩建。

南京市地方志学会副会长薛冰说:“国子监比东南大学大好几倍,当时国子监的学生也非常多。”

朱元璋在南京设立的国子监是当时国家最高学府

鸡鸣山——勉励学生“鸡鸣即起”

08

“灯火相辉,延袤十里”,当时人们如此描绘国子监的热闹景象。这里海纳百川,宽厚包容,中国学生与外国留学生,汉族学生和少数民族学生在这里共同汲取着知识的养分。

马渭源说:“最高峰的时候是在永乐时候。永乐年间,国子监的监生可能接近一万人,大概九千九百多,也就是一万人左右。其实这是当时世界上第一大学,也是留学中心。因此对无论是中国还是东亚地区的文化教育的推动都起着促进的作用。”

拥有万名学生,即便放到今天,也是一所规模庞大的学校。正因为此,当时的世界第一大学,也被视为管理高效的典范。

江南贡院内景(组图)

09

胡阿祥说:“这学校人最多的时候,超过一万个学生。有多少个教职员工呢?30多个人。怎么样,够厉害的吧,最高效的教育机构。”

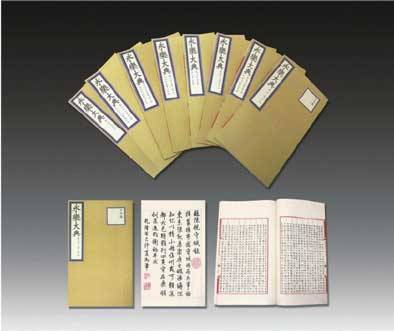

作为最高学府,国子监培养了众多的人才,也取得了丰硕的文化成就,《永乐大典》的编撰就是其中之一。

马渭源说:“永乐皇帝下令在这个地方,由当时国子监的监生一起共同参与编撰、抄写了中国古代第一部门类最齐全、最完备、规模最大的一部百科全书《永乐大典》。这部书大到什么地步?22111卷。”

《永乐大典》

中国科举博物馆内模拟科举考试现场

10

和国子监联系在一起的名人故事也有很多,《西游记》的作者吴承恩就是其中一个。

薛冰说:“吴承恩是淮安人,到南京来考举人,大概前后考了三次都没有考中。一直到了四十多岁的时候,当地把他推荐为贡生,等于是秀才里面比较拔尖的,比较优秀的人,送到南京的国子监学习,前后待了可能有十年。这个中间可以看到国子监很多藏书。这个时候他已经在开始写《西游记》,在写《西游记》的过程中,有这样的进修过程,对于完成《西游记》有相当大的帮助。”

桃李芬芳,惠及天下。即便明朝永乐大帝迁都北京后,南京的国子监依然没有黯淡,与北京国子监并立,被合称为“南北雍”。

11

毛佩琦说:“因为明朝迁都北京以后,北京当然有完整的国家机构,可是这个国家机构在迁都的时候,在南京也完整地保留了,仍然管理着江浙、江苏一部分地区。南京既有六部,也有国子监。”

马渭源说:“实际上我从史料来看,南京国子监的人数和规模远远要大于北京,而且这个地方出的人才也特别多,创造的文化成就也是相当之高的。首先有个大背景,因为在我们现在所处的江南地区,相对来说经济比较发达,比起其他地区更重视教育,当地的百姓养成了千年的传统就是读书。在这个大背景之下,人才输送的渠道来说,生源足。”

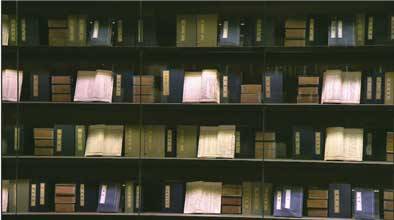

中国科举博物馆内景

东南大学旁的鸡鸣山

12

国子监所在的鸡鸣山下的这块宝地,文脉深厚。实际上,在国子监之前,六朝东晋时,全国最高学府太学就出现在了这里。延续至南朝宋时,发生了具有划时代意义的大事——太学第一次有了分科,这是我国乃至世界最早的分科大学雏形。到了清朝,南京国子监不再是国家最高学府,但是不论怎么变迁,不管是清末的新式学堂,还是民国时期的新“国子监”——名列亚洲高校第一的国立中央大学,乃至今天享誉全国的东南大学,这里的最高学府,一直为国人所向往。书香,总在绵延。

13

叁 科举中心,江南贡院成全国最大考场

中国历朝历代推动办学,各级学校里的学子也越来越多。那么他们当中究竟谁是佼佼者,应该被挑选出来担当国之重任呢?中国自隋唐开始就有这样的做法:科举制。也就是中国封建王朝通过设立各种科目公开考试选拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。

厦门大学考试研究中心主任刘海峰说:“整整1300年的历史,对中国的政治文化、教育、社会心理等方方面面都产生了重大而深远的影响。这种制度在现在世界各国中都普遍采用。近代中国,在西学东渐的大潮冲击下,我们的很多制度都是学习西方。唯有一例反向,西方人学中国的,就是科举制度。整个制度的根本核心内容就是公平竞争、择优录取。”

江南贡院

14

谈及中国的科举制度,就不能不说南京的江南贡院。位于夫子庙景区的江南贡院,亭台错落,曲径通幽,游客们临水沿廊,漫步赏景,惬意轻松。可在当年,全国各地的学子们来到这里,或自信满满、志在必得,或愁眉紧锁、心慌意乱,进行着相互之间的“拼杀”。

马渭源说:“明朝初年这个地方相当于高考考场。到了清代,因为南京这个地名在清代降格为了江南省,江南省涵盖江苏省、上海市和安徽省等,所以后来这个地方的贡院就叫江南贡院。”

在只有通过科考才能改变命运的古代,当时的考生经过层层初试后来到江南贡院为前途而搏杀,他们背负的重担可想而知。一边是十里秦淮的胭脂金粉,一边是拔擢人才的庙堂庄严,无论你是官宦子弟还是出身寒门,命运就在这里奇妙定格。考生们蜷缩在这狭小的号舍中,度过炼狱般的考期,他们将连续考上九天六夜。

赶考考生铜像

15

马渭源说:“这是以前考试坐着的地方。中间用砖头隔开,前后不通,前面还有布帘,考虑考试的时候是秋天,秋天的时候太阳斜了,要挡太阳,还有一个夜里挡挡寒,挡挡风,考生在这里面要考很长时间的。”

洪武三年,朱元璋宣布“非科举者,毋得与官”,正式下诏设科取士,并在这里组织了明王朝的第一次乡试,乡试后的第二年春,这里又举行了大明帝国的第一场会试,共录取进士120人。随后,朱元璋又在明皇宫的奉天殿里,亲自策问会试录取的考生。

马渭源说:“到了朱元璋定都南京以后殿试、会试也放在这里,因此明初这个地方有个特点,它既是地方性的考试,又是会试的地方,这在全国是独一无二的。”

16

南京大学历史学院教授夏维中说:“每到考试之时,整个夫子庙地区住得满满的,房价物价都在涨。考试当然是封闭的,整个地方都是禁区,外面有军队,里面有各种各样的人员。”

永乐以后,明朝迁都北京,如同国子监有了“南北雍”,科举也出现了“南北闱”,其中“南闱”就在江南贡院。如同从人才培养角度看,南雍远超北雍一样,从科举人才选拨角度来看,“南闱”之影响也要远远大于“北闱”。南京,在大明迁都之后,仍然全方位地拥有着“天下文枢”之桂冠。

夏维中说:“进士名额,一度是南方的考生几乎全部占据,北方一个都考不上。朱元璋就认为肯定是考官舞弊,下令重考、清查。结果仍然是南方考得好,北方差。为什么会有这样的情况?毕竟科举考试还是考文化,江苏、浙江、安徽这些地方当时的文化水平比较高。尤其是科举考试的重点是考四书五经,这是南方的学问,北方人在元朝的时候这个方面不太行。”

17

也正因为此,从明朝到清朝,统治者出于政权统治和区域平衡的目的,对考试制度做了一些调整,但江南贡院始终是一枝独秀。

夏维中说:“即使首都迁到北京以后,南京江南贡院科举考试,无论是录取名额,还是名次,都是最好的。这个情况也引起了统治者的注意,所以到了康熙的时候,康熙帝就想了一个办法——不仅举人录取每个省有固定名额,而且进士录取的时候也是按省录取。即使名额受了限定,但是江苏、安徽的考生仍然在科举考试中发挥很出色。”

“朝为田舍郎,暮登天子堂”,天下才俊汇聚于此。文天祥、施耐庵、唐伯虎、方苞、袁枚、郑板桥、吴敬梓、林则徐、翁同龢、邓廷桢、曾国藩、左宗棠、李鸿章、张謇、陈独秀……还有太多太多的历史名人,都曾经是江南贡院的考生或考官。

科举博物馆

秦淮画舫

18

夏维中说:“大家比较清楚的唐伯虎,很了不起的苏州才子。他当年就是在南京考试,明朝弘治年间南京乡试第一名,被称为解元,到北京去考试。吴敬梓,他是安徽籍,但是他跟南京非常有关系。他考试老是考不上,因为考试经常到南京来,加上自己的家人在南京,干脆就把老家的房子卖了,卖了以后到南京来,在秦淮河边上定居。”

直到清末科举制度被废,南京贡院的规模都是举世最大的。科举1300年间,全国出过800多名状元、10万余名进士、100万名举人,其中相当一部分来自江南贡院。明清时期更是全国一半以上的官吏由此选拔,清代114名状元中有58名是江南贡院乡试考出的举人。时任两江总督的李鸿章骄傲地说:“自是两省之士庶无遗珠之憾,既崇既硕,维洁维栗,甲于宇内!”

19

肆 教育中枢,留下众多文化景观

无论是当时世界第一大学的人声鼎沸,还是中国第一大考场的摩肩接踵,这些曾经的喧嚣场面,都已隐匿入了旧时光。但是它们总会以各种形式给我们留下思考,留下瞻观。就像今天的江南贡院,虽然它的遗存不多,但是通过它和它身边刚刚建立的中国科举博物馆,人们仍然可以想象,当年考生们千军万马抢过独木桥的热闹景象。同时人们也可以欣赏到这里古风古韵、暗香疏影的景色。而在南京这座城市里,类似这样的,与教育发展、人才选拔紧密联系在一起的文化景观,还有很多。

夫子庙

孔庙祈福

每年的五六月份,来这里祈福的家长明显增多,因为高考和中考在即,家长们来这里表达美好的祝愿,希望孩子能金榜题名,考出一个好成绩。这里就是夫子庙。

夫子庙孔子像

20

汉朝统治者“罢黜百家,独尊儒术”后,又形成了“左学右庙”的行为规范,即有学校的地方一般邻近都要建夫子庙。

马渭源说:“学生们在国子监学习的过程中会来拜夫子,也就是你文化人的老祖先,你们的祖先在这里,你们的神在这里。”

南京夫子庙也不例外,它最早就是宋仁宗景祐元年(1034)就东晋学宫扩建而成的。南宋建炎年间,夫子庙遭兵火焚毁。绍兴九年(1139)又重建,称建康府学。元朝又改为集庆路学。明初则为国子学。国子学迁至鸡鸣山后,这里为应天府学。清代时将府学迁至城北明国子监旧址,这里又成为江宁、上元两县县学。既然有“左学右庙”的建筑规范,南京当然不该只有城南这一座夫子庙。

夫子庙

21

马渭源说:“洪武十五年,正式把国子学迁到了东南大学这个地方,有学校的地方一般都要建夫子庙,因此在东大那个国子监地方的东北边,也就是今天市政府大院那里建了一个孔夫子庙,这就是第二个国家建的夫子庙。”

第二座夫子庙后来被毁,今天矗立在它的原址上的,是后来搬迁来的武庙。那么,南京明清时期其实共有三座夫子庙,还有一座又在哪儿呢?

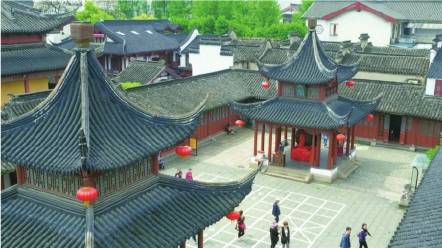

朝天宫一角

这同样是南京非常著名的一个文化景点:朝天宫。它位于南京莫愁路东侧的冶城山上,红墙碧瓦的殿阁掩映于绿树丛中,是江南地区现存规格最高、规模最大、保存最好的一组宫殿式古建筑群。

朝天宫

朝天宫棂星门

22

这次来访,胡阿祥从朝天宫里的石滑梯开心地滑下。为什么一位中年教授突然有了孩子一样的愉悦和放松呢?或许因为在这个石滑梯面前,教授还真的只是一个孩子。朝天宫棂星门下的台阶至今已有150年历史,据说是全世界历史最为悠久的。而全世界其他地方没有超过100年的石滑梯。朝天宫的石滑梯,其历史同样可说是世界之最。长期以来,这个“石滑梯”既是文物,也是孩子们的文化启蒙之地。

胡阿祥说:“我们知道朝天宫是个进行教育的地方,其实从这首儿歌里面,我们能感受到一种教育的理念。你先我后,不是我先你后。这好像就有一点中国传统讲究的谦让的味道。上去好像爬高山,一步一步走上去,对小朋友、小小朋友的话,爬上去还是很累的,但是你不经过这个累,怎么能感受下来好像坐飞机的愉悦呢?从这个小朋友的或者保存了很多老南京人的儿时的记忆的游戏、儿歌中间,我们能感受到中国传统社会的教育是无所不在的。”

23

朝天宫历史悠久,它的变迁和教育息息相关。南朝刘宋时在这里建立了总明观,是当时全国最高科学研究机构所在地。北宋时改建为文宣王庙,即孔庙。而朝天宫之名由明代开国皇帝朱元璋赐定,用为文武官员及官僚子弟学习朝见天子礼仪的场所。清同治五年,因为鸡鸣山前的府学校舍已经全毁,在冶山道院一带即明代朝天宫故址建造新的府学,耗时四年建成。江宁府学就此正式迁到了朝天宫。这里形成了东、西、中三大建筑群,东边为江宁府学,这是明清时期第三个江宁府学;西边为卞壸祠;中间是文庙,这是明清时期的南京第三座文庙,也就是第三座夫子庙。

夫子庙、朝天宫、江南贡院……这些在中国教育发展史上占据重要地位的历史遗存,如今也都成了点亮城市的文化景观。它们集美丽风光和文化内涵为一体,让这个城市美得更有厚度、更有深意。而类似这样,由历史上的教育机构、教育场所而衍变来的文化景观,在南京还有很多。

江宁府学

24

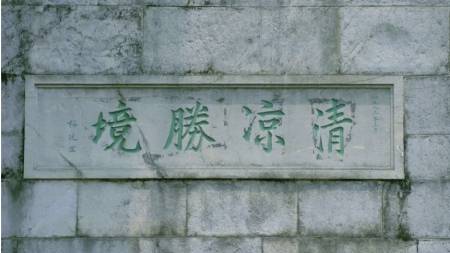

这是已经入夏的清凉山,相对于周边城市的喧嚣,这里显得格外幽静。在这样的环境中,你听到了什么?是鸟鸣,还是虫声?是山风,还是寺庙里的经诵?除了这些,在这里好像还听到了——读书声。

清凉山

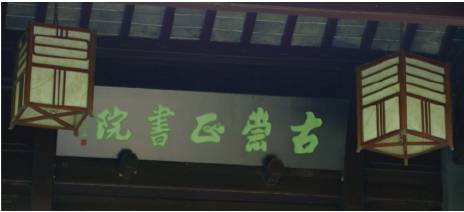

听到书声?这不是一种错觉。当环山曲折而上,你会突然遇见这座古色古香的崇正书院,绿树荫蔽,古雅清静。假山、水池、凉亭、回廊错落有致,行走在花草丝竹间,宁静之中,似乎真的能感知当年读书人在这里的求学之路。

崇正书院

崇正书院俯瞰

胡阿祥说:“书院建的地方一般都是比较优雅、比较安静的地方,要潜心学习嘛。从我们今天踏访的角度来说,崇正书院的位置,以及后来修复的古建筑,还是值得我们细细品味的。”

25

明代嘉靖年间,崇正书院由户部尚书耿定向任南京督学御史时兴建。清咸丰年间毁于战火,1980年重修。

胡阿祥说:“唐宋时代开始,就逐渐有一些教育机构了,崇正书院也是属于这个系统里面的。它是属于社会精英的知识分子来建的书院、教育机构。”

薛冰说:“南京从宋代到元代,再到明代开国,有两百年都没有出过状元,一直是个空白。明代的嘉靖年间,有一个到南京来做督学御史、管南京教育的官员,叫耿定向。他觉得这个状况不正常,南京这么多文化人,怎么没有人中状元呢?于是,他把南京书院里的尖子生集中起来,在清凉山办了崇正书院,他来讲学。这批学生里最出色的就是焦竑(hóng)。焦竑在万历十七年中了状元。”

26

焦竑成为两百年多年来南京人中的第一个状元。于是除了崇正书院之外,还有一条小巷也成为了文化景观。

薛冰说:“焦状元巷,它是因为焦竑中了状元以后,大家把他住的这个地方叫做‘焦状元巷’,过去它是在鱼市街的旁边。”

清凉胜境

古时有这样的习惯,如果一个地方出了状元,就把他的故居用其姓氏命名。南京含有“状元”的地名至少十处,其中不少都冠以姓氏。焦竑所在的焦状元巷,随着城市的发展变迁,今天已经难觅其踪。不过一些类似的文化景观得以留存了下来。中华路西边的秦状元里,就以秦状元巷得名。

27

薛冰说:“秦大士是袁枚的学生,袁枚是当时很有名的学者。但是袁枚自己没有中状元,学生中了状元。袁枚的弟弟后来也中了进士,儿子里面有两个进士,孙子里面有三个进士两个举人。这个文化传承的脉络看得非常清楚。”

而水西门附近还有条朱状元巷,它因明朝万历年间的状元朱之蕃而得名。

秦状元府

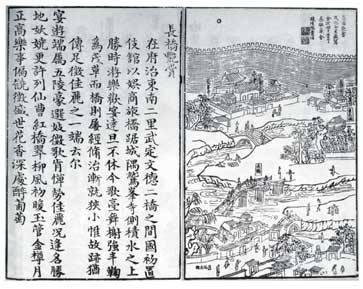

《金陵四十景图咏》之第二十一景“长干春游”

薛冰说:“朱之蕃在万历年间,感觉南京有很多名胜古迹,他就把南京的景点梳理出来,一共有四十景。接着,他请了个画家把这些地方画成画,编成了一本书——《金陵四十景图像诗咏》。诗是他写的,画是画家画的。这是我们现在了解明代南京的自然景观和历史人文景观,比较系统的、最完整的资料。

28

金陵四十景,到清乾隆年间发展为被后人所熟知的金陵四十八景。在南京,这种人文气息俯拾皆是。在这样一条窄窄的巷子里以及近旁,文人的印记还有很多。

薛冰说:“这个仓巷过去住了很多名人,比如这个巷子的东头曾经住过黄举头,就是张爱玲母亲的娘家,就在这里。”

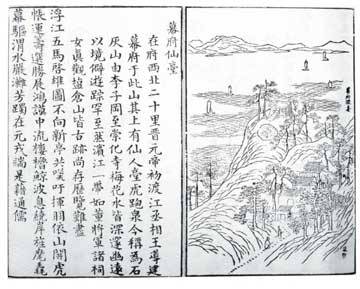

《金陵四十景图咏》之第二十三景“幕府仙台”

在南京的街巷,类似的文化印记还有不少,它们或保留得比较完好,今天人们还可以直接感知;或只留有残迹或者传说,更多的则需要聆听历史学家的讲述。但不管如何,它们都如同肌理一般,深深刻在这座城市里,使得南京城的大街小巷之中,随处可寻历史的文化基因,随处可见文化巨匠留下的有形或无形的痕迹。而这些国之骄子无一例外地从南京开始崭露头角,无疑得益于这样一些人的推动。

29

伍 呵护文脉,人才汇聚贯古今

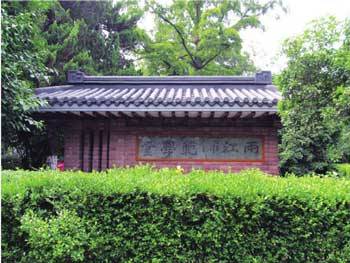

两江师范学堂

1904年,河北沧州人刘春霖在南京考取状元。第二年,科举取士制度被废除。可以说,中国科举史上最后一位状元也诞生在南京。科举制度被废除了,但是南京对于中国教育的贡献并未就此止步,反而产生了更深远的影响,更多国之栋梁在这里脱颖而出。

今天,南京大学鼓楼校园北园的两江路畔,矗立着写有“两江师范学堂”六个字的校碑,已经经历了100多年的风雨。这是李瑞清任两江师范学堂监督时书写的。李瑞清,中国近现代教育的重要奠基人和改革者。科举制度废除后,国内开始广建学堂。

1904年,三江师范学堂在南京的北极阁下开学。这是中国近代最早设立的师范学校之一。1906年5月,三江师范更名为“两江优级师范学堂”,李瑞清出任学堂监督。三江、两江前后开办八年,学生考试成绩名列江南各高等学校之冠。

30

南京师范大学教育学系教授胡金平说:“李瑞清在这个学校还是很有贡献的。他重视中国文化的教育,就是国学的教育,其次还有科学方面和艺术的教育。他也培养了很多艺术教育方面的大师,比如胡小石等,都是他的学生。包括张大千这个国画大师,都是拜他为师的。”

李瑞清晚年虽住上海,但是他对南京感情深厚,1920年病逝前遗言“归葬金陵”。弟子胡小石与李瑞清同乡挚友曾农髯,遂将其遗体安葬于南京牛首山的雪梅岭。而在今天的东南大学校园西北角,历经了1600多年风雨的六朝松畔,三间连在一起的茅屋宁静质朴。这是1916年南京高等师范学校校长江谦为纪念李瑞清而建的。茅屋也依照李瑞清的号被取名为“梅庵”,寄托着人们对这位教育家的思念。

李瑞清先生之墓

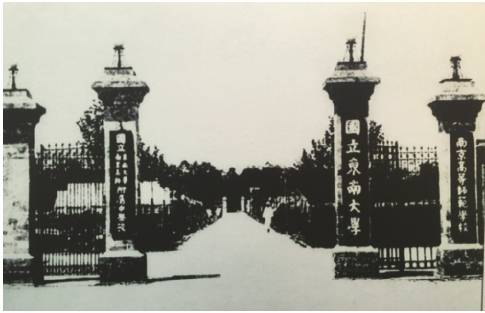

20世纪20年代的南京高等师范学校、国立东南大学校门

31

南京高等师范学校是在两江师范学堂旧址上办的,是我国创办最早的高等师范学校。江谦为首任校长。这里要特别说一说的是1919年上任的第二任校长郭秉文。1920年4月7日,他提出建立东南大学的建议。次年9月,国立东南大学正式成立,郭秉文任校长。经过几年发展,国立东南大学声誉鹊起。从学科结构来看,其覆盖面之宽,居全国之首,超过了当时的北京大学,被称作中国“第一所有希望的现代高等学府”。

胡金平说:“在中国高等教育发展史上,郭秉文在东南大学的经历,可以把他和蔡元培来相比。蔡元培的办学是欧洲模式,他办学则是美国模式的移植。他设立了董事会制度,吸收社会资源来支持学校发展,在学校里设立了评议会、教授会和行政委员会‘三会’制度来对学校管理。燕京大学的校长司徒雷登认为,郭秉文所领导的东南大学是中国现代第一所真正意义上的国立综合大学。”

32

而在东南大学成立前的1920年,在郭秉文的推动下,东大的前身——南高师,正式录取八名女生及五十余名女旁听生,成为中国第一所实行男女同校的高等学校,揭开了教育史的新篇章。

而郭秉文的教育实践离不开一个人的支持。在郭秉文担任南京高等师范学校校长期间,他就受郭秉文的邀请,担任教务主任一职。他是谁呢?

东南大学

陶行知纪念馆

胡金平说:“其实是陶行知先生。陶行知在1919年的12月份南高师的会议上曾经提过一个议案,强调应该可以让女孩进入高等教育。清末的状元张謇对这个就持反对态度,还有南高师的老校长江谦也是不同意的。到了1920年的时候,因为这个事情比较大,他们跟蔡元培联合北大一起来做好它,开了中国高等女子教育的先河。”

陶行知先生毕生致力于教育事业,对中国教育现代化做出了开创性的贡献。

33

1921年,陶行知在玄武湖畔遇到几个孩子。这几个孩子都已经到上学的年龄,却都还撒欢于田野之间,原因就是他们的父母都是以打渔为生,家庭贫困。不久后,陶行知在湖州小岛建立起一所小学,附近的平民子弟都可以免费入学。这一经历更让陶行知看清了当时中国的现实:“中国以农立国,一百个人当中有八十五个住在乡村里。”这样的状况让他下定决心,“要筹募一百万元基金,征集一百万位同志,提倡一百万所学校,改造一百万个乡村,使个个乡村都得着充分的新生命,合起来造成中华民国的伟大的新生命”。陶行知以他的身体力行,成为中国第一位把目光投向社会底层的教育家。

南京晓庄学院陶行知纪念馆首任馆长唐翠英说:“陶行知的伟大,在于把教育的服务方向由小众转为劳苦大众。这是中国教育史上一个划时代的伟大的里程,解决了教育的服务方向问题。面向老百姓,面向劳苦大众,开展了声势浩大的平民教育运动。南京作为平民教育运动的出发点,成为中心。”

时至今日,被毛泽东称为“伟大的人民教育家”的陶行知,仍旧在南京的很多地方留有鲜明的印记。

34

燕子矶,城北的临江胜地,登高望远,大江东去,使得多少游人到此激情澎湃。但是,晚清和民国时期,也有一些考场失利、情场失意的人,情绪低落之下,来到这里投江轻生。1927年,燕子矶头竖起了一块木牌,木牌两面写的字,对那些欲在此处轻生者给予当头棒喝,让一些人悬崖止步。

胡金平说:“陶行知办学的村子里,有一个小姑娘跳江自杀。所以,他就出于一种爱心和博爱的精神,用木板写了“想一想死不得”。在悬崖边上订了木板,跟看山的老人说,只要有人想自杀,请他(她)先来读读这个文字。据说,后来自杀的人明显减少了。毕竟来说,很多人只是想不开,一时冲动。”

今天,写有“想一想死不得”的碑,依旧树立在燕子矶的峰顶。近百年过去了,教育家虽早已不在,但他对人的警醒、对生命的悲悯,依旧显得那么真切。

“想一想死不得”碑

35

除了陶行知,近现代扎根南京进行教育实践探索的先行者不胜枚举。如第一位引进西方教育、被称为“中国现代儿童教育之父”、创办了南京鼓楼幼稚园的陈鹤琴,中国近代林学、林业教育的开拓者梁希,把中国体验美学推到极致的宗白华,还有孙本文、艾伟、胡焕庸、蔡翘、楼光来、胡小石、柳诒徵、高济宇、常导直、徐悲鸿、马寅初、童第周、徐志摩、闻一多、张大千、吴宓、熊庆来、竺可桢、茅以升、刘敦桢、杨廷宝、童寯等等。这些今天听起来如雷贯耳的大家,当初都曾汇聚于南京,或开一门学科之先河,或教书育人,培养出一批又一批推动中国发展的优秀学生。

中国社会科学院古代史研究所研究员卜宪群说:“这么多的人才在南京学习、成长,成为中华民族历史长河中的杰出文人。那我们今天称南京为‘天下文枢’,有何不可呢?”

胡阿祥说:“南京在中国近代教育史上、在中国古代教育史上,都有不可忽视的作用。南京这些教育的贡献,也从一个方面说明了南京的确担得上‘天下文枢’的名号。”

36

时至今日,作为一个历史悠久的古老城市,南京既呵护着延续千年的文脉,也洗去了过去的铅华沧桑,在新时代的阳光中迈出青春而又有活力的步伐。今天的南京依旧是全国重要的科教中心城市,每万人在校大学生数量全国第一、每万人在校研究生数量全国第二、“两院”院士人数全国城市第三、“千人计划”人数全国第三。

南京大学

卜宪群说:“在今天,南京聚集了一大批一流的高校,可以说为中国的教育事业、科技事业做出了特别重要的贡献。所以说南京这座城市是中国教育的一个中心,同样是名至实归的。”

余秋雨说:“有的城市文本文化很好,但是自然生态文化很凋敝。南京不是,南京自然生态文化也好,有山有水有湖。而且水是‘大水’,是长江。把这几个方面组合在一起,南京是个让人羡慕的地方。”

三藏塔

37

在今天东南大学东门前的一条路,叫“成贤街”,历来是南京的学府重地。千百年来这里书声不断,虽并不宽阔,却显得雅致,充满了浓郁的文化氛围,是南京深厚人文底蕴的代表。

当年那些青年才俊们去往国子监求学,都要来往于这里。成贤街,这个名字也寓意着他们能够成才,成为贤士。遥想当年他们行走在这条路上,谈笑风生、意气风发,再看看今天的学子们同样在这里绽放青春绽放阳光,历史和现实有了一种奇妙的勾连。

是的,这座城市的过去很精彩,现在则更加彰显魅力。因为过去的一切并不只是逝去,它们不断地积淀成肥沃的土壤,释放养分,让今天的一切得到更好的滋润和生长。国子成贤,从南京出发,青年才俊由此融入时代的大发展里;海纳百川,南京又以她独特的魅力吸引着越来越多的人才从全国各地、世界各地汇聚于此。“天下文枢”的盛况更胜往昔!

相关链接:

第一季 美丽之城

01 滨江岁月 壹至叁 901741 02 滨江岁月 肆至陆 853911

03 城墙沧桑 壹至叁 259019 04 城墙沧桑 肆至柒 460805

05 诗意秦淮 壹至叁 256965 06 诗意秦淮 肆至陆 609903

07 民国印象 壹至叁 437265 08 民国印象 肆至陆 679969

09 山峦叠翠 壹至叁 975361 10 山峦叠翠 肆至陆 178683

11 学府景致 壹至叁 193257 12 学府景致 肆至陆 608599

13 田园牧歌 壹至叁 695293 14 田园牧歌 肆 伍 750601

15 城市地标 壹至叁 868681 16 城市地标 肆 伍 868681

第二季 十朝印记

01 六朝繁华 壹至肆 178129

02 人杰地灵 壹至伍 108813

03 千年文脉 壹至伍 747427

04 南唐风雅 壹至伍 272485

05 大明宏图 壹至伍 949963

06 治隆唐宋 壹至肆 974253

07 世纪曙光 壹至陆 489595

08 民国遗存 壹至肆 192149