尊重知识产权,如侵联删。

文本共19段

魚阅精选:讲解50余位改变中国的文化人物,解读20余部铸就民族性格的原典著作;追索数千年文化史,确认中国文化的世界身份;放眼四大古文明,反思中国文化的利弊得失; 开列记忆篇目,释译经典文本;将中国的历史、文学、美学、哲学、宗教等跨越时空的精神财富共享给读者。

第034讲 人格地标

01.

上一讲已经预告,今天要讲归结性的人物——颜真卿。

要讲他,还是要回到“安史之乱”。

“安史之乱”突然爆发时,唐玄宗毫无思想准备,朝廷上下毫无思想准备,整个军事行政系统毫无思想准备。那么,大家都在准备什么呢?准备当夜的乐府,准备明天的梨园,准备山间的论道,准备河边的小宴。

唐朝的三分之一军队都掌握在叛臣安禄山手里。当叛乱以迅雷不及掩耳之势横扫大地的时候,唐玄宗着急地问道:“河北二十四郡,难道没有一个忠臣吗?”

有一个人站出来了,他就是颜真卿。但是唐玄宗对他不熟悉,问:“这是谁呀?”

颜真卿站出来很不容易,因为他和他的哥哥颜杲gǎo卿,都是安禄山管辖下的太守。颜真卿的所在地是平原,也就是现在的山东德州。他哥哥的所在地,是现在的河北正定。颜真卿首先发表讨伐安禄山叛变的檄文,在一天之内就募集了一万多士兵。由于他的号召力,黄河以北的正义力量纷纷投向他,他很快集中了二十万军队,并被推举为主帅。

2.

他最迫切的事是要与哥哥商量每一个环节,但彼此隔得太远,就选了一个年轻的联络员,那就是哥哥的儿子、自己的侄子颜季明。由于这个颜季明的奔走,颜真卿和哥哥的英勇行动就遥相呼应了。

但是不幸,哥哥在战斗中被安禄山逮捕。安禄山用最残酷的方式对付颜真卿的哥哥,割下了他的舌头,剁了他的手,而且把颜家三十余口全部杀害,颜季明也被砍了头。

对于颜家的巨大牺牲,皇帝当然也很钦佩,但是朝廷老是打败仗,又退又逃,也就顾不上去纪念这个家族了。

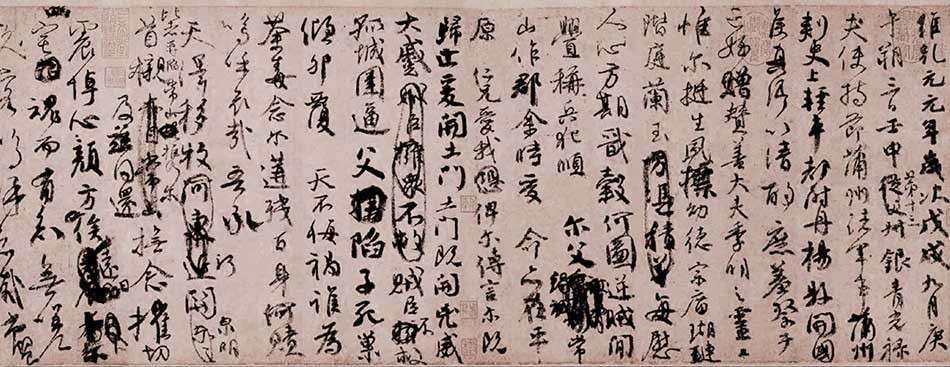

朝廷不纪念,自己来纪念。颜真卿用文章祭祀自己的家人,其中祭祀侄子颜季明的那份《祭侄文稿》,满篇都蕴含着斑斑血泪和铮铮铁骨,成了中国书法史上除王羲之《兰亭序》之外的第二经典。

在这里我要插一段话,说说我与颜真卿《祭侄文稿》的联系。

我九岁时从浙江家乡来到上海,叔叔余志士先生不仅带我参观了各种展览,还领我到上海旧书店去感受书籍的魅力。就是在那里,他买下了一部由珂罗版印刷的颜真卿的《祭侄文稿》,而且给我讲了相关故事。十一年之后的一九六六年,叔叔在一场浩劫中为了抗议暴徒的恶行,三次切割动脉自尽,用鲜血捍卫了生命的尊严。我妈妈前去处理后事回来,我一次次询问,有没有见到一部颜真卿的《祭侄文稿》,我亲眼看到叔叔购买的。但妈妈说没有,什么都被暴徒们搜走了。

3.

我当时想,字帖的名字叫《祭侄文稿》,现在反过来,要由我这个侄子来祭奠叔叔了。后来,我不管遇到多少灾难,包括前些年那些暴徒用谣言和诽谤反扑我,我都坚定不移,继续从事我的文化大业,因为我心中有颜真卿的血泪笔墨。后来,我把叔叔的事迹说给妻子马兰听,马兰就在叔叔去世二十五周年的日子里上演了黄梅戏《红楼梦》,进行心照不宣的隆重悼念。因为叔叔受迫害与《红楼梦》有关。

因此,我在这里要对我指导的博士研究生们说一句话:“你们如果要更好地了解老师我,请再看一遍颜真卿的《祭侄文稿》,因为这是我的人生教材。”

说到这里,我们还是要赶紧回到颜真卿那里去,因为我还没有把他讲完。

颜真卿带着二十万兵马向安禄山进攻那一年,四十六岁。又过了二十八年,谁也没有想到,七十四岁高龄的颜真卿又接受了一项朝廷使命。

原来,“安史之乱”平定之后,那些地方军事势力因为也参与过平叛,似乎获得了扩张的理由。其中,河南许昌的李希烈与另一支部队联合起来,准备与朝廷唱对台戏,自己称帝。对此,已经很衰弱的朝廷除了派人去劝诫和安抚外,没有其他办法。那么,派谁去合适呢?皇帝想到了颜真卿。

4.

皇帝的理由有两点:第一,李希烈现在这么张扬,是因为平叛有功,但平叛的第一功臣是颜真卿,他完全有资格居高临下地教训李希烈;第二,颜真卿已经七十四岁,又是全国敬仰的文化名人,李希烈能把他怎么样?

对这件事,朝廷也有过犹豫。宰相卢杞别有所图,但很多官员持有不同意见。不同意见无非两点:第一,长安到许昌路途遥远,老人家的身体折腾不起;第二,李希烈如果害了颜真卿,唐朝也就失去了国魂。

但是,颜真卿本人觉得义不容辞,还是上路了。一路上有各地官员和将士在半道上劝阻,但都没有效果,老人还是继续前行。

到了许昌,李希烈指挥一千多个“干儿子”拔刀而立,面目狰狞。颜真卿举止自若,毫不畏惧。李希烈又放下笑脸,对颜真卿说:“我做皇帝,你做宰相吧。”颜真卿立即怒斥,说分裂大唐是天大罪恶。

后来,李希烈用各种方式威胁老人,试图让他屈服。一会儿,挖了一个一丈见方的大泥坑,说如果再不听话,就推下去活埋。颜真卿回答说:“生死有分,不用啰唆!”一会儿,又架起木柴,浇上油,点起大火,说立即要把颜真卿烧死。颜真卿觉得自己作为朝廷使臣已经把大是大非表明,决定以更壮烈的举动来告示天下,就自己跳进了火中,却被叛军拉了出来。

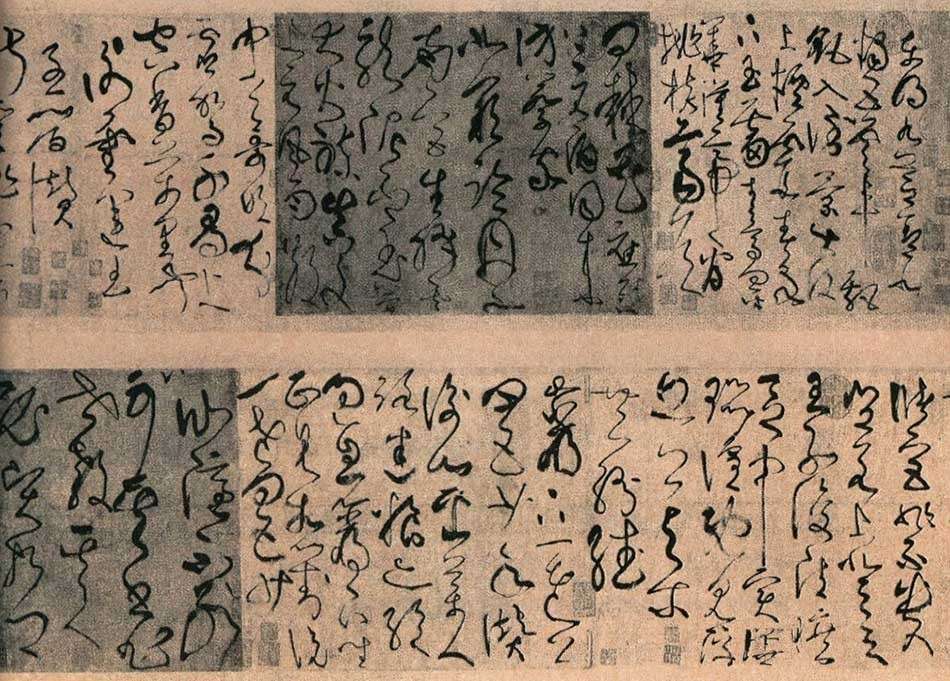

颜真卿《祭侄文稿》

颜真卿《祭侄文稿》

5.

颜真卿被李希烈关在一个庙里。他自己觉得年事已高,不久人世,就给自己写了墓志和祭文,也向朝廷写了遗志,然后对着墙壁说:“这儿就是我的葬身之地。”

但在此后,颜真卿只要看到李希烈再来动员,还是反复劝诫,阻止他继续谋反。没承想,朝廷的军队在其他地方杀了李希烈的弟弟,李希烈为了报复,就用绳子勒死了颜真卿。这时,老人已经七十六岁。

他终于走完了自己的一生。对于如此壮烈的生命,我实在不知道怎么来表达内心的敬仰。

唐代是美好的,但是一切美好都会被邪恶的目光觊觎,时时面临着分割的危险。你看唐代,先有安禄山,后有李希烈,还有其他一些人,一心想着破坏。颜真卿居然以文化人的身份,每次都站在危难的最前沿,用生命来捍卫唐代。为了战胜安禄山,他付出了整个家族三十余口的生命;为了战胜李希烈,他付出了自己苍老的晚年。每一次,他都不是偶然遭难,而是早就做好了牺牲的准备。

6.

唐代,就是这样保卫下来的。或者说,正因为这样,唐代才叫唐代。因此,中国文化的最高坐标,中国人的最大骄傲,与这位文人有关。记得那年我在讲授中国文化史的这一段时,对北大学生说过一番话:

最近媒体上几度出现有关“世界末日”的传言,很多年轻朋友问我:“如果真到了这一天,你会做什么?”这个问题摆脱了末日传言的真伪,把我们推向了终极意义上的精神拷问,不能不回答。

我的回答是,如果真到了这一天,我会站在高处,指挥我的学生化解人们的最后混乱,然后以从容的微笑,为人类打下一个漂亮的句号。

为什么会这样?因为我心中有颜真卿。他总是在大混乱中站在最前面,然后用生命让世界安静。

其实,这也是文化的最高力量和最后力量。

同学们,你们也许为自己成了一个文化人而暗暗得意,想想颜真卿,你们就不会得意了。反过来,你们也许为自己成了一个文化人而暗暗沮丧,想想颜真卿,你们就不会沮丧了。

7.

在颜真卿壮烈牺牲二百七十年后,宋代文学家欧阳修在《新唐书》里激动地写道:“呜呼,虽千五百岁,其英烈言言,如严霜烈日,可畏而仰哉。”我把它翻译成今天的文字,大体是:啊,不管是一千年,还是五百年,他的英烈行为高不可及,就像严霜烈日一样,人们除了敬畏,就是仰望。

欧阳修说得不错,颜真卿的人格高度难以重复。但是,既然出现了,也就证明,这里具有出现这种高度的充分可能。

集体人格最值得重视的是两种形态:一是广泛普及型,二是高标独立型。颜真卿显然属于第二种,虽不普及,却具有标志意义。

这就像我们现在常常所说的“地标”,高到了难以企及,却是整片土地向外部世界呈现的标记。地标不易攀登,却是一个城市、一个地域的代表。颜真卿就是唐代文化人格的地标。当然,也是我们所有中国人的代表。

第035讲 以楷为法

8.

颜真卿不仅是伟大的英雄,而且也是伟大的书法家。我在讲述他的崇高行迹之后,不忍心一下子跳到他的文化墨迹。但后来一想,跳过去也可以,让大家在巨大反差中领略一个无限丰富的唐代。

颜真卿引领了唐代行书和楷书的神脉。唐代从一开始,就是以楷书见胜。后来,草书也成就非凡。这几个不同书体,以笔墨形态概括了唐代美学。

受唐太宗影响,唐初书法主要是追摹王羲之。然而当时那些书法家所写的,更多是楷书,而不是行书。他们觉得行书是性灵之作,已有王羲之在上,自己怎敢挥洒。既然盛世已立,不如恭恭敬敬地为楷书建立规范。因此,临摹王羲之最好的欧阳询、虞世南、褚遂良等人,全以楷书自立。

虞世南是我的同乡,余姚人。褚遂良是杭州人,也算大同乡。但经过仔细对比,我觉得自己更喜欢的还是湖南人欧阳询。三人中,欧阳询与虞世南同辈,比虞大一岁。褚遂良比他们小了近四十岁,算是下一代的人了。

9.

欧阳询和虞世南在唐朝建立时,已经年过花甲,有资格以老师的身份为这个生气勃勃的朝代制定一些文化规范。欧阳询早年曾在一方书碑前坐卧了整整三天。后来他见到王羲之指点王献之的一本笔画图,惊喜莫名。主人开出三百卷最细缣帛的重价,欧阳询购得后整整一个月日夜赏玩,喜而不寐。在这基础上,他用自己的笔墨为楷书增添了笔力,以尺牍的方式示范坊间,广受欢迎。

开始还不是唐太宗李世民发现了他,而是唐高祖李渊。李渊比欧阳询小九岁,至于李世民,则比他小了四十多岁。李渊在处理唐皇朝周边的藩属关系时,发现东北高丽国那么遥远,竟也有人不惜千里跋涉来求欧阳询的墨迹,感到十分吃惊,才知道文人笔墨也能造就一种笼罩远近的“魁梧”之力。

欧阳询《九成宫醴泉铭》(局部)

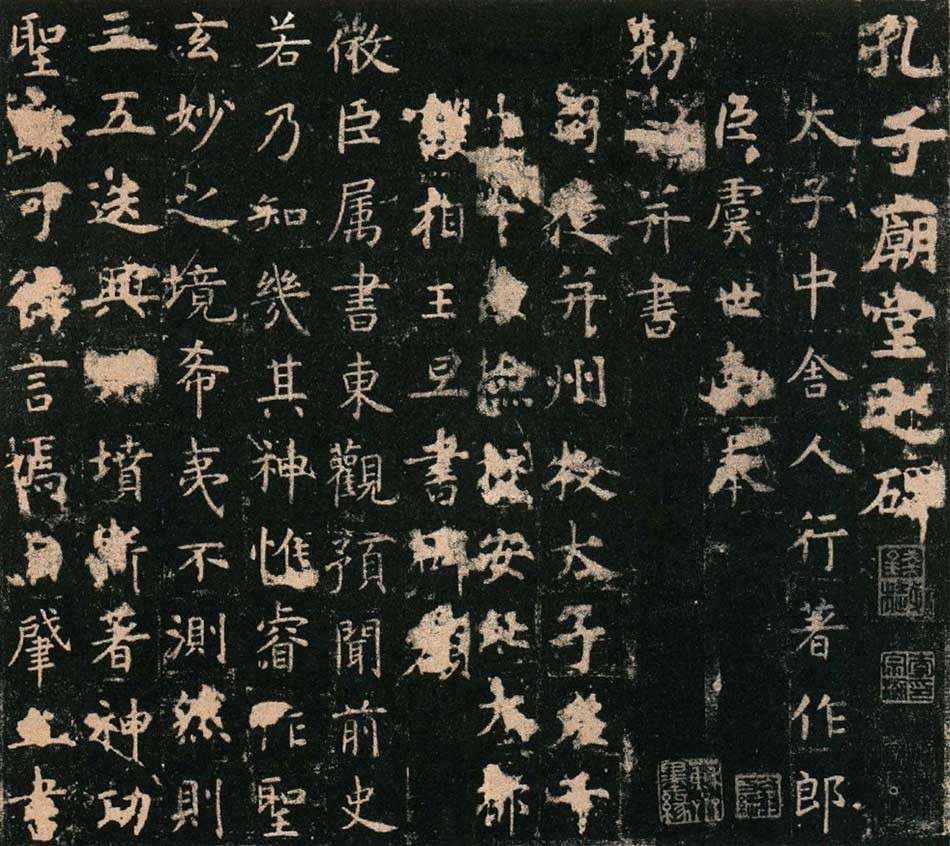

虞世南《孔子庙堂碑》(局部)

虞世南《孔子庙堂碑》(局部)

10.

欧阳询的字,后人美誉甚多,我觉得宋代朱长文在《续书断》里所评的八个字较为确切:纤浓得中,刚劲不挠。在人世间做任何事,往往因刚劲而失度,因温敛而失品,欧阳询的楷书奇迹般地做到了两全其美。他的众多法帖中,我最喜欢两个:一是《九成宫醴lǐ泉铭》,二是《化度寺碑》。

欧阳询写《九成宫醴泉铭》时已经七十五岁,写《化度寺碑》早一年,也已经七十四岁。他以自己苍老的手,写出了年轻唐皇朝的青春气息。

褚遂良《雁塔圣教序》(局部)

11.

比欧阳询小一岁的虞世南,实实在在担任了唐太宗的书法老师,这是我前面提到过的。他的小楷《破邪论序》,颇得王羲之小楷《乐毅论》、《黄庭经》的神韵,但我更喜爱的是他的大楷《孔子庙堂碑》。恭敬清雅,舒卷自如,为大楷精品。我特别注意这份大楷中的那些斜钩长捺,这是最不容易写的,他却写得弹挑沉稳,让全局增活。

褚遂良被唐太宗看重,倒不仅仅是字写得好。在政治上,褚遂良也喜欢直谏不讳,唐太宗觉得他忠直可信,甚至在临终时把太子也托付给他。谁都知道,在中国朝廷政治中,这种高度信任必然会带来巨大祸害。褚遂良在一些朝政大事上坚持自己与武则天不同的观念,结果可想而知:逐出宫门,死于贬所,追夺官爵,儿子被害。

12.

文化人就是文化人,书法家就是书法家,涉政过深,为大不幸。我想,褚遂良像很多文化人一样,一直记着唐太宗和虞世南的良好关系,误以为文化和权势可以两相帮衬。其实,权势有自己的逻辑,与文化逻辑至多是偶然重合,基本路向并不相同。尽管在特殊情况下也能建立以美为标准的人格平等,但是在历史长途中,美的力量很容易被别的力量剥夺。由此,造成大量美的创造者的悲剧。

当然,创造者的不幸并不是创造物的不幸。例如,褚遂良就留下了不少优秀的书法作品,这是他永不死亡的生命。现在到西安大雁塔,还能看到他写的《雁塔圣教序》。那确实写得好,与欧阳询、虞世南的楷书一比,这里居然又融入了一些隶书、行书的笔意,痩痩劲劲,又流利飘逸。在写这份《雁塔圣教序》的第二年,他又写了大楷《大字阴符经》。这份墨迹最让我开颜的,是它的空间张力。

第036讲 草书精神

13.

对唐代还须认真留意的是草书。没有草书,会是唐代的重大缺漏。

为什么这么说呢?

这就牵涉到书法美学和时代精神的关系问题了。

伟大的唐代,首先需要的是法度。因此,楷书必然是唐代的第一书体。上上下下,都希望在社会各个层面建立一个方正、端庄、儒雅的“楷书时代”。这时,“楷书”已成了一个象征,以美学方式象征着社会需要。

但是,伟大必遭凶险,突然爆开了安史之乱的时代大裂谷,于是颜真卿用自己的血泪之笔,对那个由李渊、李世民、李治一心想打造的“楷书时代”做了必要补充。有了这个补充,唐代更真实、更深刻、更厚重了。这样唐代是不是完整了呢?还不是。

把方正、悲壮加在一起,还不是人们认知的大唐。至少,缺了奔放,缺了酣畅,缺了飞动,缺了癫狂,缺了醉步如舞,缺了云烟迷茫。这一些,在大唐精神里不仅存在,而且地位重要。于是,也就产生了审美对应体,那就是草书。

14.

想想李白,想想舞剑的公孙大娘,想想敦煌壁画里那满天的衣带,想想灞桥边上的那么多远行者的酒杯,我们就能肯定,唐代也是一个“草书时代”。

唐代的草书大家,按年次,先是孙过庭,再是张旭,最后是怀素。但依我品评,等级的排列应是张旭、怀素、孙过庭。

孙过庭出生时,欧阳询刚去世五年,虞世南刚去世八年,因此是一个书法时代的交接。孙过庭的主要成就,是那篇三千多字的《书谱》。既是书法论文,又是书法作品。这种“文、书相映”的互动情景,古代习以为常。

《书谱》的书法,是恭敬地承袭了王羲之、王献之的草书规范。但是一眼看去,没有拼凑痕迹,而是化作了自己的笔墨。

孙过庭的墓志是陈子昂写的,而比他小三十多岁的张旭,则开始逼近李白的时代了。当然,他比李白大了十六岁。

张旭好像是苏州人,但也有一种说法是湖州人。刚入仕途,在江苏常熟做官。有一位老人来告状,事情很小,张旭就随手写了几句判语交给他,以为了结了。没想到,才过几天,那位老人又来告状,事情还是很小。这下张旭有点儿生气,说:“这么小的事情,怎么屡屡来骚扰公门?”

15.

老人见张旭生气就慌张了,几番支吾终于道出了实情,他告状是假,只想拿到张旭亲笔写的那几句判语,作为书法精品收藏。

原来,那时张旭的书法已经被人看好。老人用这种奇怪的方式来索取,要构思状子,要躬身下跪,要承受责骂,也真是够诚心的了。张旭连忙下座细问,才知老人也出自书法世家,因此有这般眼光。

张旭曾经自述,他的书法根底也出自王羲之、王献之,通过六度传递,到了他手上。

因此,中国古代书法史也就出现了非常特殊的传递层次。一天天晨昏交替,一对对白髯童颜,一次次墨池叠手,一卷卷绢缣jiān遗言……这种情景,放到世界艺术史上也让人叹为观止。

秘传之途,也是振新之途。到张旭,他毕生最耀眼的业绩是狂草。

狂草与今草的外在区别之一,是看字与字之间连不连。与孙过庭的今草相比,张旭把满篇文字联动起来了。这不难做到,难的是必须为这种满篇联动找到充分的内在理由。

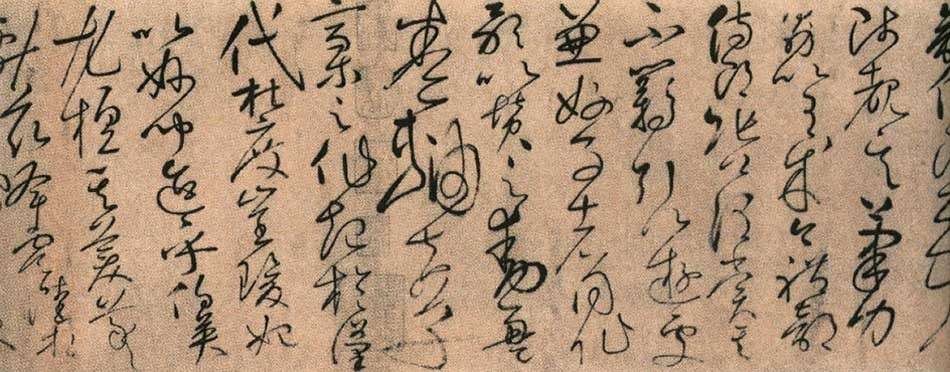

孙过庭《书谱》(局部)

16.

这一点,也是狂草成败的最终关键。从明、清乃至当今,都能看到有些草书频繁相连,却找不到相连的内在理由,变成了为连而连,如冬日枯藤,反觉碍眼。张旭为字与字之间的联动创造了最佳理由,那就是发掘内在的生命力量,并释放出来。

这种释放出来的力量,孤独而强大,循范又破范,醉意加诗意,近似尼釆描写的酒神精神。凭着这种酒神精神,张旭把毛笔当作了踉跄醉步,摇摇晃晃,手舞足蹈,体态潇洒,精力充沛地让所有的动作一气呵成,然后掷杯而笑,酣然入梦。

张旭不知道,他的这种醉步,也正是大唐的美学脚步。他把那个时代的酒神精神,用笔墨画了出来,于是立即引起共鸣。

尤其是很多唐代诗人从张旭的笔墨中找到了自己,因此心旌摇曳,纷纷亲近。

在唐代,如果说楷书更近朝廷,那么狂草更近诗人。

你看,李白在为张旭写诗了:

楚人每道张旭奇,心藏风云世莫知。三吴邦伯皆顾盼,四海雄侠两追随。

杜甫也在诗中说,张旭乃是“草圣”,“挥毫落纸如云烟”。

由此可见,张旭的那笔狂草,真把唐诗的天地搅动了。

张旭《古诗四帖》

张旭《古诗四帖》

17.

唐代草书,当然还要说说怀素。

这位出生于长沙的僧人,是玄奘大师的门生。他学书法非常勤奋,我们历来喜欢说的那些故事,例如把用秃的毛笔堆起来埋在山下成为“笔冢”,为了在芭蕉叶上练字居然在寺庙四周种了万棵芭蕉,等等,都在说他。

他比张旭晚了半个世纪。在他与张旭之间,伟大的颜真卿起到了递接作用:张旭教过颜真卿,而颜真卿又教过怀素。这一下,我们就知道他的辈分了。

李白写诗赞颂张旭时,那是在赞颂一位长者;但他看到的怀素,却是一位比自己小了三十几岁的少年僧人。因此他又写诗了:

少年上人号怀素,草书天下称独步,墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔。……起来向壁不停手,一行数字大如斗。怳huǎng怳huǎng如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。

有了李白这首诗,我想,谁也不必再对怀素的笔墨另做描述了。

怀素的酒量比张旭更大。僧人饮酒,唐代不多拘泥,即便狂饮,怀素也以自己的书法提供了理由。

怀素《自叙帖》(局部)

怀素《自叙帖》(局部)

18.

对于怀素的作品,我的排序与历代书评家略有差异。一般都说,“素以《圣母帖》为最”;而我则认为:第一为《自叙帖》,第二为《苦笋帖》,第三为《食鱼帖》,第四才是《圣母帖》。

就像中国文化中的很多领域一样,唐代一过,气象大减。这在书法领域表现得尤其明显。

书法家当然还会层出不穷,而且往往是书运越衰,书家越多。这是因为文化之衰首先表现为巨匠寥落,因此也就失去了重心,失去了向往,失去了等级,失去了裁断,于是“山中无老虎,猴子称大王”。而且,猴子总比老虎活跃得多,热闹得多。也许老虎还在,却在一片猿啼声中躲在山洞里不敢出来,时间一长,自信渐失,虎威全无。

19.杀青段

我的文化史观,向来反对“历史平均主义”。这种平均主义体现在教学上,又可以称为“教科书主义”,也就是为了课程分量的月月均衡、年年均衡,总是章章节节等时等量,匀速推进。这种做法,必然会把巨峰削矮、大川填平,使中国文化成为一片平庸的原野,令人疲惫和困顿。

我之所重,是最具美学概括力的文脉、笔势、时气、诗魂。

从这个意义上说,中国书法的灵魂史,在唐代已经终结。以后当然还会有漫长的延续,不少人物和笔墨也可能风行一时,但在整体气象上,与魏晋至唐代的辉煌岁月已经不可同日而语。

1中国文化课 第001至003讲 今天的日期 408658

2中国文化课 第004至006讲 最短的定义 351112

3中国文化课 第007至009讲 法老的后代 886404

4中国文化课 第010至012讲 孔子的路 870803

5中国文化课 第013至015讲 秦汉王朝的文化选择 131671

6中国文化课 第016至018讲 刑场琴声 974125

7中国文化课 第019至021讲 笔墨门庭 417347

8中国文化课 第022至024讲 中国由此迈向大唐 219392

9中国文化课 第025至027讲 凉州风范 547013

10中国文化课 第028至030讲 青春勃发 614275

11中国文化课 第031至033讲 圣殿边冻僵的豹子 910694

12中国文化课 第034至036讲 人格地标