人间雅集 之 吃茶知味10

白茶

01

叁 福鼎之外建阳、政和白茶——访香港知名茶人黄锦枝先生

深圳茶博会后的第三天,侯老师带我去拜访了黄锦枝前辈。黄锦枝先生出生于1941年,马来西亚侨属,祖籍泉州惠安,香港协和茶行有限公司创始人。先生从事南洋侨销茶贸易逾四十年,是华人茶界资深茶叶制作和审评专家,亦是中国茶产业改革开放四十年的重要亲历者和见证人。

先生精神矍铄、满头银发,乐呵呵的,颇有鹤发童颜的仙翁之态。入座,先生煮水,亲自泡茶。我喜欢拜访老茶人,安安静静地听他们讲过去的故事,这些故事没有史诗般的宏大,却鲜活、真实、有生命,五味杂陈。

02

“1980年,我们与广州中三厂联合开发一个产品——‘中国健美茶’,主销日本市场。原料上,客户方指定用福建白茶,但是在香港到处买不到。那时在香港的福建白茶是经销商专营,配量供应酒楼、餐厅,外人不能做。后来经外贸调解,只能买十六目至四十目规格的白茶角片和茶末,还要保证不能在香港销售——这是当时国家对经营专利的保护。1980年,我时任庆友诚物产公司的董事总经理,在广州春季交易会与中茶福建茶叶进出口公司的李丽娟科长签下购买白茶角片、茶末的合同,这是购买白茶第一次,数量为十八吨。当时在场的有丁芃小姐、古清荣老师,出货时负责对接的是宋潜宪科长(莆田人,主持白茶科)和邓广田先生,李丽娟女士是当年中茶福建省茶叶进出口公司的主将,可惜已经不在了。”

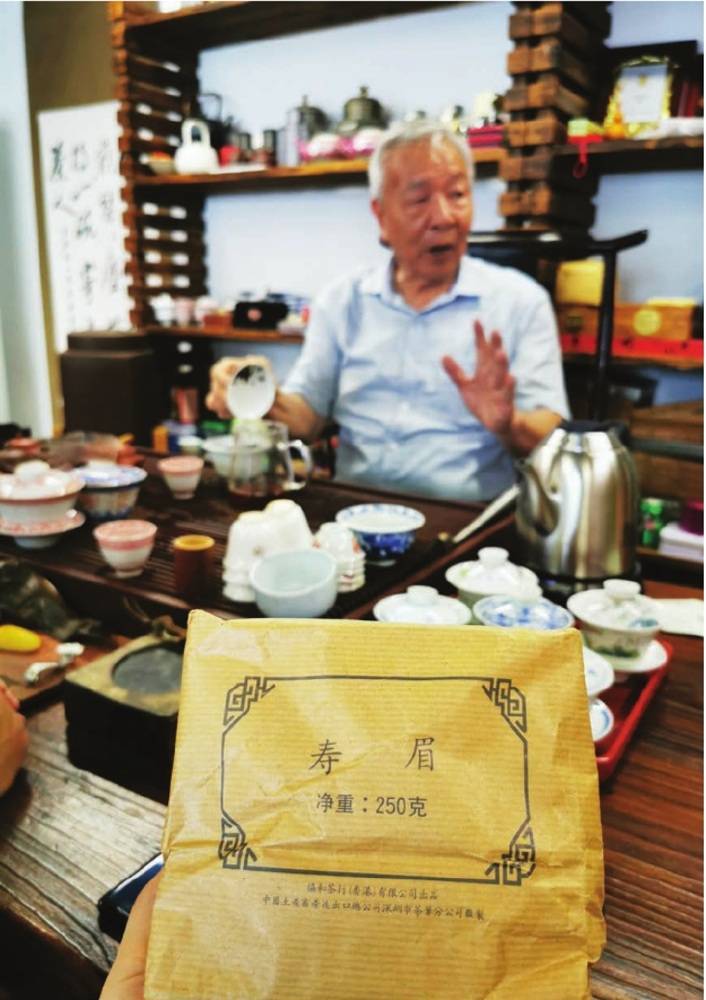

先生拿出仅剩不多的老寿眉与我们分享,“虽是片角,年份与存储都正,真正的老白茶真的不多。”福建的白茶创始于1796年,当地茶农用菜茶(有性群体种)的壮芽创制了银针白毫(现多称之为白毫银针)。1857年福鼎大白茶在福鼎县繁育成功并推广种植。由于福鼎大白茶茶芽挺秀肥壮,1885年起,福鼎改用福鼎大白茶制作银针。政和县于1880年繁育出政和大白茶,1889年后开始以此制作银针。

03

1922年,白牡丹创制于建阳水吉,1922年之后政和和松溪开始制作白牡丹,而福鼎白牡丹的制作是从1946年开始的。

贡眉主产于建阳,是用当地菜茶(为区别福鼎与政和大白茶之“大白”,一般称为“小白”)一芽二叶到三叶嫩梢制成。1980年之前寿眉是三级以下贡眉的总称,之后由于香港市场对寿眉需求量增加,福鼎、政和等白茶产区也以三四级白牡丹当作寿眉生产出售。同时,由于香港地区习惯把白茶统称为寿眉,后来也变成了商品名。

“咱们现在喝的寿眉,就是建阳漳墩的小白茶,建阳漳墩是当时计划经济下福建省茶叶进出口分司的出口基地。从白茶的历史上来讲,可不是现在市场一边倒的都是福鼎白茶,在上个世纪很长年份里建阳、政和和松溪的产量远远大于福鼎市。”先生泡茶时没有那么多仪轨上的讲究,简单、随性而浑然天成。

04

张天福先生在1961对福建各地白茶的调查研究中有清晰的说明:“从各县的白茶产量说,建阳产量最多,约占总产量的56%,其中小白占绝大部分,水仙白亦全部为建阳所产(以前水吉下墩采制的水仙白最为有名),大白也有少量生产。其次为松溪县,占18%,主要为大白,小白居少数。再次为政和县,约占4%,主要为大白,小白不多。建瓯、浦城两县各约占2%;至于今年才布置有生产任务的福鼎、福安约占3%和5%……”

回顾福建白茶的历史,自1891年白毫银针(时称银针白毫)开始出口,白茶的生产和延续一直是外销拉动,主要销往香港、澳门等地,东南亚以及日本等国家。

05

“白毫银针因为数量少和价格贵,一直是少部分人喝的茶品,那时候香港的茶楼里最流行的是寿眉,稍好一点的就是白牡丹。20世纪80年代初开始,在白茶的生产上,中茶福建省公司的各茶厂有比较明确的分工:建阳茶厂主要生产贡眉和寿眉,政和茶厂主要生产白牡丹,福鼎茶厂主要生产白毫银针(当时称之为银针白毫)和新工艺白茶。”先生给我们斟完茶,示意我们请喝茶。

新工艺白茶的诞生是为了争夺中国香港白茶的市场,因为内地白茶的供应不足以及价格高,20世纪60年代,中国香港的中低档白茶市场一度被中国台湾的白茶占领,针对这一情况中茶福建省公司(计划经济时,福建省的茶叶生茶和销售统归中茶福建省公司)令福鼎白琳茶厂研制新工艺白茶,于1968年研制成功。因为在传统的制作工艺中加了一道揉捻,泡出的茶汤更加红浓。新工艺白茶于1969年投入中国香港市场,受到市场的广泛认可,这才逐步夺回了中国香港白茶市场的份额。

06

端起先生泡的传统工艺老白茶,茶汤简单纯净、厚实饱满、安稳舒适,一如对面坐着的、虽经过癌症的生死考验却淡然温暖的先生。

“好好地喝一下,这是老白茶该有的味道。”先生叮嘱我们。相对于普洱茶,白茶的产量一直不算多,再加上当年的消耗大(白茶真正的爆发是2008年以后的事),所以市面上真正的老白茶少之又少。由于长期跟中茶福建省公司的合作,先生算是国内经手早期白茶和老白茶最多的人。

“福建的白茶能有如今的热度,福鼎政府对于福鼎白茶的大力宣传和推广功不可没。相比较来说,建阳以及政和的白茶少人知道,希望大家知道福鼎白茶的好,也去尝试一下建阳和政和的白茶。”四十余年的茶中日月,先生经手过数不清的白茶、普洱茶、武夷岩茶……茶于他而言无高低,唯希望,每一个优秀的茶品,都能被大家看见。

07

肆 宋脉·政和白茶

去政和,一半因为白茶,另一半是因了宋徽宗和他引领的北宋,那个把茗饮之事推向极致的时代是所有茶人的梦:上至徽宗皇帝、王公贵胄、荐绅之士,下至平民缁素、韦布之流,“咸以雅尚相推从事茗饮”,采择、制作、品第、烹点均登峰造极。那时候的御贡茶园设在北苑,兴旺之时官、私焙有一千三百三十六处,外焙无数,民间斗茶兴盛。

我很好奇,在这样的大背景下,北宋徽宗政和五年(1115年),政和(时称关隶)进献的白毫银针(宋时做法为蒸青工艺,非如今的白毫银针)到底是多么的极品,竟然打动了品尽天下名茶的“品茶高手”——宋徽宗。我猜它一定是“宫瓯浮雪乳花匀”“森然可爱不可慢,骨清肉腻和且正”“满瓯泛春风,诗味生牙舌”……所以宋徽宗把自己的年号“政和”赐给了这个小城。

08

这个因茶得名的小城,在当时,有出产极品好茶的必然。宋太祖建隆三年(962年)年政和县(时称关隶)湘源南下庄村附近就有“龙焙贡茶进建州进御”;宋英宗治平元年(1064年)开始,北苑御茶园的东平(今东平)、长城(今长城村)、高宅、东衢(今石屯)、感化等地划归政和(时称关隶),这些龙焙和官焙成了政和茶的基因。

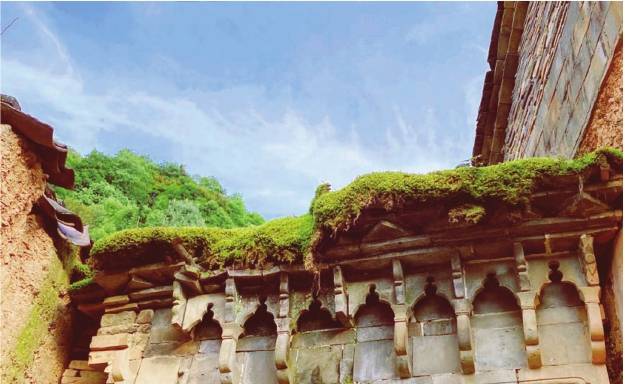

夜宿政和石屯镇长城村边,柴门犬吠里找寻宋北苑贡茶的痕迹。那些平地之上的辉煌建筑早在朝代的更迭里随时间销尽,空山寂寂,竹林杂木间的茶树没在了荒草里,唯有零星的古迹和茶马道诉说着当年的故事。宿的老房子是清代留下的木屋,天井和天窗漏下的光在门柱和窗棂上斑驳着时间的气息。街尽头的风雨廊桥当年不知歇了多少茶工的脚。

09

“白老师,你喜欢这样的老房子啊,我们政和可多着哩。”西津渡口的大树下,我望着那些清代的老房子发呆。清末是政和茶的又一发展高峰,当年的西津和渡口和石圳码头船只繁忙、商贾云集,现代意义上的政和白茶就诞生在这一时期。

清嘉庆元年(1796年),政和县茶商周可白、邱国梁等人,用本地菜茶(茶树群体种)试制银针四箱,运往中国香港、澳门销售,获利颇丰,这是如今政和白毫银针的首次亮相。咸丰元年(1851年)政和铁山真铁山村高岭头发现“政和大白茶”以后,政和的白毫银针也逐步开始用政和大白茶制作。1920年白牡丹传入政和,政和开始大规模生产白牡丹。

“白老师,白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉到底有什么区别?”

10

“与宋代的白毫银针以及白茶不同,我们现在所说白茶是六大茶类里制作工序最简单的茶类,无论是白茶的哪个品种,鲜叶采摘回来以后经过萎凋干燥之后就可出品。白毫银针、白牡丹、寿眉的区别只是茶青的等级不同:白毫银针的标准是单芽,白牡丹是一芽一二叶,寿眉是一芽二三叶以及‘抽针’后留下的嫩叶。贡眉一般是指由菜茶(当地土生群体种)二三叶制成的白茶。”

“‘抽针’是什么意思?”

“‘抽针’是政和白毫银针的一种特殊制法,一般说来,政和白毫银针采摘方式主要有采针法和‘抽针法’。采针法就是直接采摘茶树新梢的单芽。‘抽针法’则是采摘一芽一二叶,采回后再单独把芽摘出来。”

“白老师,现在政和的白茶还有很多说法。我听过小白,福安大白、水仙白、梅占白。”到政和高山区寻找本地菜茶的路上,同行的小姐妹悄悄地跟我说。

11

千百年来,政和的茶树品种都是以菜茶为主。政和大白茶(政和本土品种)诞生之后到20世纪50年代政和当地形成了高山区以菜茶为主,平原区以政和大白茶为主的局面。20世纪60年代后期,国营稻香茶厂首先引进福鼎大白茶和福鼎大毫品种。20世纪80年代开始大量引进福云6号、福安大白茶、梅占等外来品种。2014年政和各品种栽培面积的统计数据:福安大白茶占75.5%,政和大白茶占8.6%,梅占8%,福云六号占4.5%,金观音占1.4%,本地菜茶占1.2%,台茶12号占0.5%,紫玫瑰、白芽奇兰等品种占0.3%。”

“一般说来用当地菜茶制成的白茶叫小白,政和大白茶制成的白茶叫大白,福安大白茶制成的就叫福安大白,水仙制成的白茶叫水仙白,当然用梅占制成的白茶就叫梅占白了。”

12 杀青段

高山深处的菜茶,赤水丹山间高高低低地散落着,一蓬一蓬一丛一丛,少了市场热度的打扰,枝枝丫丫的蓬勃出隐逸的自由。这些原生的群体种千百年来在这片土地上扎根,茶树里流淌的是政和茶的千年血脉。

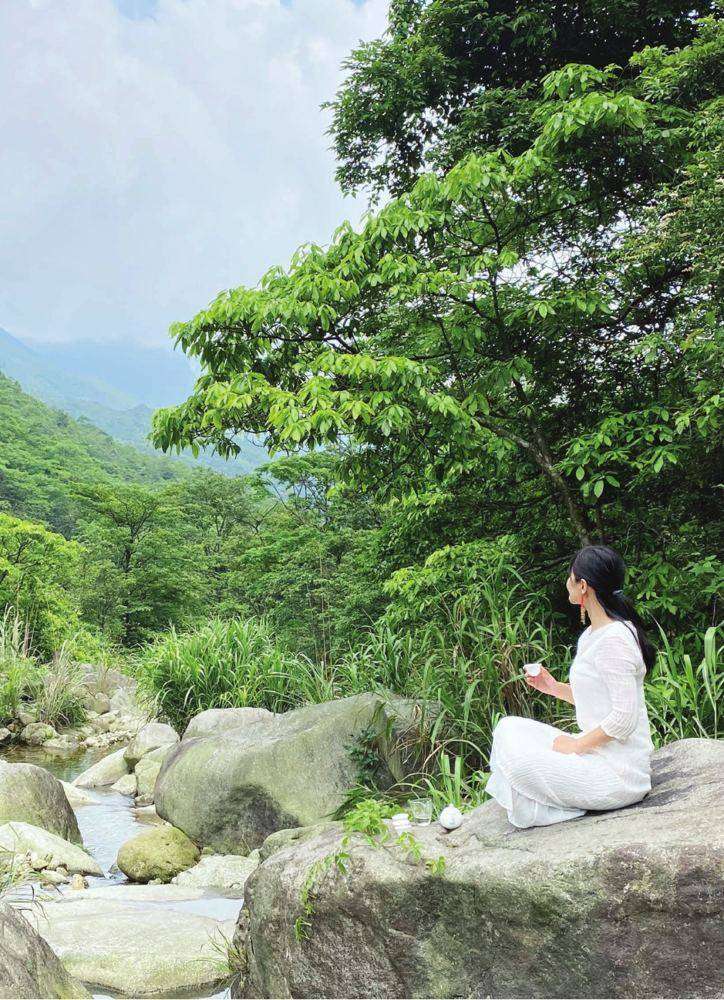

汲水泉边,饮一杯菜茶做的小白茶,最简单的制茶工艺让我们尽可能地走近茶的本身。这口腔里萦绕的山岚清气可是范仲淹说的“斗茶香兮薄兰芷”?这滋味可是蔡襄在《茶录》里说的“甘滑”?这舌底、口腔里久停的甘甜和欣喜可是陈渊说的“舌底回味只自知”?

相关链接:01 普洱茶 壹 885667 02 普洱茶 贰 叁 806635 03 普洱茶 肆 伍 161109 04 普洱茶 陆 柒 206885 05 普洱茶 捌 玖 466217 06 乌龙茶 壹 贰 927335 07 乌龙茶 叁 肆 452393 08 乌龙茶 伍 至 柒 284613 09 白茶 壹 贰 980773

人间雅集 之 寻茶问道 完结篇 726265 (篇末有全文本号)