请将BGM设置为单曲循环~

建议按麦位轮本

第一幕:中西院藏着 “大世界”・初相遇

人物: 说书人、瞿太素、徐光启、利玛窦、王应麟、张妈

说书人:1600 年,南京 青砖灰瓦的中式庭院里,几株石榴树正开得热烈。瞿(qú)太素 带徐光启穿过人群,王应麟紧随其后。几个孩童趴在院墙上偷看,被张妈挥着扫帚赶开。

瞿太素:(拱手)徐大人,这便是利先生的住处。您瞧这院子,既有咱们的石榴树,又摆着西洋的自鸣钟,有趣得很。

《坤舆万国全图》

《坤舆万国全图》

徐光启:(眯眼打量匾额)“钦崇天道”?倒不像寻常寺庙的路数。(瞥见堂屋墙上的世界地图,脚步一顿)这是何物?

说书人:利玛窦闻声从屋内走出,拱手作揖,长衫袖口露出半截西洋怀表链。

利玛窦:(意大利口音略重)这位便是徐大人吧?久仰大名。在下利玛窦,来自泰西。

说书人:泰西,以前 泛指西方国家。

徐光启:(回礼)久闻利先生精通算学,今日特来请教。只是这墙上的图…… 为何与我朝舆(yú)图大不相同?

说书人:舆图古意指地图或疆域,现泛指地图。“舆”的意思是车的底座,用来承载物体,因为地图上有山川、城镇、四方地物,所以古人就把地图叫作舆图。

利玛窦:(笑着侧身)大人请进。此乃《坤舆万国全图》,泰西人绘制的世界全貌。您看,咱们大明并非天下中心,而是东方大国。

王应麟:(咂舌)荒唐!《禹贡》明明说九州之外皆是蛮夷,怎会有如此多的国度?

说书人:张妈端着茶盘进来,听见这话直撇嘴。

张妈:小先生可别这么说,前儿个还有波斯商人来这儿,说他们的国家比江南还富有呢。

利玛窦:(给徐光启递过放大镜)大人请坐,您看这航海图,泰西船只已能跨洋航行,靠的便是精确的经度计算。

说书人:徐光启接过放大镜,对着地图上的航线细看,忽然拍案。

徐光启:(兴奋)原来如此!去年治理黄河,我就为测不准河道弧度而发愁 ,这西洋算法或许能用!

瞿太素:先生忘了?上月您还用三角法算出苏州塔高,比匠人量的还准。

利玛窦:大人若有兴趣,在下可传授《几何原本》的译法。此书有 “矩尺量天地” 之能。

徐光启:(起身拱手)若能习得此法,造福万民,光启感激不尽!只是……(犹豫)贵教教义,与孔孟之道是否相悖(bèi)?

利玛窦:(取出《天主实义》)大人请看,我将天主比做 “昊天上帝”,与儒学 “敬天” 之说相通。我们也尊孔孟,只是多了些格物致知的学问。

(张妈收拾着茶碗,忽然插话。)

张妈:利先生心肠好着呢,上个月给城西瘟疫病人施药,他从西洋带来的 “金鸡纳”,比汤药见效快。

说书人:金鸡纳树是一种原生长于南美洲安第斯山脉的植物,金鸡纳树皮的抗疟奇效,促使欧洲殖民者对金鸡纳树展开了疯狂的砍伐和掠夺,南美洲的森林植被惨遭破坏。1640年,秘鲁的耶稣会士下令“每砍伐一棵树,就要种上一棵新树”,因此,金鸡纳树皮也被称为“耶稣会树皮”。

徐光启:若真能济世利民,管他是中是西。利先生,何时可开始译书?

利玛窦:明日便开始!我带了拉丁文本,大人精通文墨,咱们中西合璧。

王应麟:(小声)老师,万一被言官弹劾崇洋媚外……

徐光启:(情绪递进)为官者当以百姓福祉为先。若因循守旧,黄河决堤时,难道让孔孟显灵堵缺口?

第二幕:译馆风波

人物:说书人、徐光启、利玛窦、孙元化、李应试、玛格丽特

一年后,徐光启在京的私宅书房。书架上摆着《农政全书》手稿,桌上摊着《几何原本》译稿,旁边放着地球仪和罗盘。

说书人:徐光启握着毛笔,眉头紧锁。利玛窦坐在对面,用鹅毛笔在拉丁文原稿上做标记。玛格丽特坐在窗边,将译稿工整誊(téng)写,不时请教汉字写法。

徐光启:“点、线、面” 这三个字译得甚好,只是 “平行线” 该叫什么?总不能直译为 “永不相交的线”。

利玛窦:您看这地球仪上的纬线,永远平行,不如叫 “经纬线之平”?

说书人:孙元化推门进来,手里捧着个铁制模型。

孙元化:老师,利先生,这是按西洋图纸做的火炮模型,射程 比 佛郎机铳(chòng)远三成!

说书人:徐光启接过模型细看,李应试恰在此时走进来。

李应试:(冷笑)徐大人好雅兴,放着朝廷公文不批,倒摆弄起这些华而不实的小玩意儿。

徐光启:(放下模型)李大人来得正好。这西洋火器若能改良,边防可固。还有这《几何原本》,能精确计算粮草运输,于户部大有裨(bì)益。

李应试:(瞥向玛格丽特)哼,让西洋女子在书房出入,成何体统?(转向利玛窦)你们这些传教士,名为讲学,实则是想偷我中华典籍吧?

玛格丽特:(起身行礼,汉语生涩)大人,您误会了,我只是帮忙抄写。利先生说,知识无分中西,就像丝绸和羊毛,都能做衣裳。

利玛窦:李大人,在下带来的《坤舆万国全图》已献给万历皇帝,陛下御览后甚为欢喜。这些学问若能强国,何乐而不为?

孙元化:去年辽东战事,若有西洋红衣大炮,也不至于损兵折将。学生听说利先生懂铸炮之术……

李应试:(厉声)住口!我朝何须用夷人之术?徐大人,别忘了洪武爷禁海的祖制!

徐光启:(激动)祖制也说 “苟利国家,不必法古”。永乐爷还派郑和下西洋呢!李大人若只知抱残守缺,才是误国!

玛格丽特:(忽然指着译稿)利先生,“直角三角形斜边平方等于两直角边平方和”,这句太拗口了。

利玛窦:(灵机一动)徐大人,不如叫 “勾股定理”?与贵国的勾股术对应。

徐光启:(拍案)妙!既合西学之理,又通中学之名。就这么定了!

李应试:(甩袖)你们好自为之!若被言官参奏,休怪李某不提醒!(愤然离去)

孙元化:(担忧)老师,李大人与御史台关系密切……

徐光启:(拿起译稿)怕什么?等《几何原本》译完,呈给陛下看。若能用于历法修订,谁还敢说闲话?

利玛窦:嗯,下个月钦天监预报日食又要出错,正好用西洋历法验证。玛格丽特,请你把去年的观测记录拿来。

说书人:玛格丽特取来厚厚的记录本,上面满是精确到分秒的观测数据。徐光启翻看时,忽然发现夹着一张药方。

徐光启:这是…… 治疗疟疾的方子?

利玛窦:正是金鸡纳霜的制法。去年南京瘟疫,靠它救了上百人。玛格丽特修女精通医术,这些都是她记录的。

玛格丽特:只是些小技巧。比起徐大人编写的《农政全书》,差远了。我看那里面的番薯种植法,能让好多人不挨饿。

徐光启:若能将西学与中学融会贯通,便是天下之福。利先生,咱们继续译书!

第三幕:历局风云

人物:说书人、魏文魁、徐光启、龙华民、李天经、小安子

说书人:1629 年,北京历局。墙上挂着新旧历法对比表,几名钦天监官员围着望远镜争论。案上摆着 比利时 传教士 南怀仁 设计监制的西洋天文仪器 —— 黄道经纬仪。

(编注:黄道经纬仪至今仍完好地保存在北京古观象台的观测平台上。)

(魏文魁拿着《大统历》手稿,气得发抖)

魏文魁:(生气)徐大人,您用西洋历法推算日食,竟比旧法提前一刻!这分明是妖术惑众!

徐光启:魏大人可亲自用这望远镜观测。上月初一日食,西洋新法预测分毫不差,旧法却晚了两刻。事实胜于雄辩。

龙华民:(转动着黄道经纬仪)魏先生,这 黄道经纬仪 能测 星辰经纬度,比传统浑(hún)仪精确十倍。利玛窦神父生前就说,历法必须与时俱进。

李天经:(展示报表)魏大人,您看我们用三角学计算节气,去年指导农耕,江南早稻增产三成。百姓都说是 “新法带来的好收成”。

魏文魁:(冷笑)哼,不过是巧合!祖宗传下的《授时历》用了三百年,岂能说改就改?你们这些人,被洋人迷了心窍!

说书人:小安子摇着拂尘进来。

小安子:都别吵了,皇上有旨~!(尖声宣读)令徐光启 依 西洋新法 修订《崇祯历书》,钦天监官员 须 虚心学习,不得阻挠。钦~此~~~

说书人:魏文魁面如死灰,徐光启率众人接旨谢恩。

李天经:哈哈哈哈哈,魏大人,这下没话说了吧?

徐光启:(严肃)不可骄躁。魏大人精通旧历,正好与新法互补。

魏文魁:(心虚)我可不用那些洋仪器…… 不过,你们算的春分确实准,去年按这日子播种,麦子长得格外好。

龙华民:(递过一本小册子)这是利玛窦神父整理的《泰西水法》,讲如何修水利、造水车。江南水患多,或许用得上。

说书人:徐光启接过翻看,忽然想起往事。

徐光启:利先生若还在,定会高兴!(怀念)他总说,学问就像种子,撒在哪里,哪里就会结果。

李天经:(指窗外)大人您看,历局后院的葡萄藤,还是利先生亲手栽的呢。今年结了好多葡萄。

魏文魁:(嘴硬)哼,葡萄好吃,不代表历法就好…… 不过,(小声)那测太阳高度的仪器,能不能借我瞧瞧?

徐光启:哈哈哈,当然可以!李天经,带魏大人去看看新法仪器。龙华民先生,咱们继续编历书,争取明年让全国州县都用上新历法。

龙华民:嗯,利玛窦神父说过,中国就像一棵大树,西洋学问就像嫁接的枝条,能让这棵树结出更甜的果子。

说书人:徐光启望着窗外的葡萄藤,仿佛看见利玛窦的身影。阳光透过叶隙洒下,照在摊开的历书上,那些中西合璧的公式和文字,闪烁着文明交融的光芒......

第四幕:火炮救国

人物:说书人、老工匠、孙元化、汤若望、吴桥、小栓子

说书人:1630 年,登州军工厂。炉火熊熊,工匠们正在铸造红衣大炮。墙角堆着《西洋火攻图说》手稿,几名士兵围着孙元化请教操作方法。

老工匠:(叹气)哎,孙大人,这西洋法子太怪了,不用泥模,用铁范,还说要算什么弹道抛物线,我铸了一辈子炮,可从没听过这规矩。

孙元化:张师傅,您看这是汤先生带来的图纸,这炮管厚度,是按数学公式算的,能承受更大火药量。上次试验,射程比旧炮远一倍呢。

说书人:汤若望用炭笔在地上画抛物线。

汤若望:千总请看,炮弹飞行是弧线,必须算准仰角。就像扔石头,角度不对就扔不远。

吴桥(炮兵千总):汤先生快别讲理论了!后金兵 快到山海关了,咱们的炮还没铸好。上个月送往前线的旧炮,炸了三门,伤了几十个弟兄!

小栓子:(急切)汤先生的法子可好了,昨天铸的炮管,用铅锤 测 垂直度,一点不差!

老工匠:垂直度有啥用?关键是铁水要匀。你看这炮口的纹路,肯定会炸膛!

汤若望:(取来卡尺,德国口音)张师傅请看,这误差在三分之内,按西洋标准是合格的。我们还加了防爆箍,比旧炮安全十倍。

孙元化:张师傅,去年宁远之战,袁崇焕大人用的就是利玛窦先生设计的红衣大炮,一炮轰退 后金大军。这不是妖术,这是真能救国的学问。

老工匠:(叹气)罢了,就按你们的法子试试。要是真能打退鞑子,我给汤先生磕三个头!

汤若望:不用磕头。各有所长嘛。

孙元化:吴桥,你传令下去,三天后试炮。汤先生,麻烦您再给炮兵讲讲瞄准法。

汤若望:这个象限仪能测仰角,配合《几何原本》里的算法,百发百中。利玛窦神父说,战争可怕,但阻止战争的学问不可怕。

小栓子:汤先生,您上次说地球是圆的,那站在对面的人会不会掉下去?

汤若望:你看船离岸时,先看不见船身,再看不见桅杆,这就是地球是圆的证据。就像咱们站在球上,被一股力量吸着,掉不下去。

说书人:老工匠听着,默默调整了铸炮的模具。炉火映着众人的脸,那些中西合璧的技术,让中国变得更强大。

第五幕:农书传世

人物:说书人、徐光启、徐尔觉、金尼阁、陈阿婆、孙元化

说书人:1633 年,上海徐光启故居的菜园。番薯长得正旺,徐光启带着孙子徐尔觉查看长势,桌上摊着《农政全书》的定稿。徐光启用拐杖支撑着,弯腰查看番薯藤。

徐光启:(和蔼)尔觉呀,记下来,这西洋番薯比本地地瓜耐旱,亩产多三成,荒年能救好多人。

徐尔觉:(稚嫩、关切)爷爷,您都病了,还管这些庄稼。金先生带了利玛窦爷爷的东西来看您呢。

说书人:金尼阁从木箱里取出一个日记本。

金尼阁:(比利时口音)徐大人,这是利玛窦神父的日记,里面记着您俩译书的日子。他说,您是 “将泰西学问 播撒在中国的种子”。

说书人:徐光启接过日记,翻到夹着的《几何原本》初译稿,眼眶湿润。

徐光启:(喃喃自语)利先生,咱们的书印了两千册,国子监都在用了。

说书人:陈阿婆挎着篮子进来,篮子里装着几个大番薯。

陈阿婆:徐大人,您教的法子真灵!这番薯在盐碱地都能长。村里人种了半亩,够吃一冬了。

徐光启:哈哈哈,阿婆,这要谢利先生。是他从吕宋带来的种子,说这东西 “易种易收,可济饥荒”。

金尼阁:利玛窦神父还说,中国的农耕智慧与泰西技艺本该像稻麦轮作,各得其所。他生前总念叨,要把《农政全书》里的桑蚕技术带回欧洲,说那里的丝绸总不如江南的柔滑。

徐光启:(咳嗽)他还记挂着这个?去年我托人送了些改良的桑苗到澳门,想来已随商船出海了。(翻开日记)你看这里,利先生画的水车图,竟比咱们的龙骨水车省三成人力。

徐尔觉:爷爷,这藤蔓上的蚜虫,按金先生说的用烟草水喷洒,真的少了好多!

金尼阁:这是南美传来的法子,利玛窦神父在印度见过当地人用。他说天下农耕本是一家,就像您在书里写的,“农为邦本,不问中西”。

陈阿婆:徐大人尝尝这柿饼,都是用您教的新法晒的。往年总发霉,今年按西洋温度计测的度数晾晒,甜得很!

说书人:徐光启接过柿饼,忽然剧烈咳嗽起来。徐尔觉连忙递上汤药,他却摆摆手。

徐光启:(咳嗽)不打紧。金先生,《农政全书》还差最后三卷,烦请您把泰西的农具图样补全。尤其是那台播种机,利先生说能 “一日种百亩”。

金尼阁:(取出素描本)早已备好。您看这张,是意大利的龙骨翻车改良图,加了齿轮传动,比人力更省力。

徐尔觉:爷爷,前日里 算番薯的亩产,用《几何原本》里的丈量法,比老丈杆量的准多了!

徐光启:好孩子,这也是利先生很喜欢的 “格物致知”的精神。种地要算,织布要算,治国更要算。金先生,听说汤若望在历局又新制了浑天仪?

(编注:"格物致知"出自《礼记·大学》,含义为研究探索事物原理以获得知识。)

金尼阁:正是,比利玛窦神父带来的那台精密三倍。前日 预报月食,分秒不差,连魏文魁大人都竖了大拇指。

陈阿婆:对了徐大人,村西头的王秀才,前儿个 用西洋笔 算账,算完粮税还剩多少种子,比算盘快多了!

徐光启:哈哈哈,那是利先生改良的 “泰西算表”。没想到咱们的秀才学得分外快。

说书人:正说着,院外传来马蹄声。孙元化一身戎装闯进来,头盔上还沾着尘土。

孙元化:老师!登州大捷!后金兵 被咱们的红衣大炮 轰退三十里,那炮管正是按您批注的图纸铸的!

徐光启:(挣扎起身)快说说,用了多少火药?射程几何?

孙元化:(掏出账簿)按《西洋火攻图说》里的公式计算,装药三钱,射程三里半!汤若望先生说,这是利玛窦神父留下的 “纸上雄兵”。

金尼阁:(合起日记)利玛窦神父在天有灵,定会想起当年与您在书房争论 “铳炮与农器孰重”。他总说,能救饥寒的犁铧,比能夺命的火炮更该传世。

徐光启:(望着满园青翠,忽然轻声道)尔觉,取笔墨来。

徐尔觉:好~我这就去。

(徐光启在宣纸上写下 “会通中西” 四字)

徐光启:把“会通中西”这四个字裱起来,挂在堂屋。告诉后人,学问就像这番薯藤,扎下根才能结果,却不必问它来自何方。

说书人:夕阳穿过葡萄架,在书稿上投下斑驳的光影。金尼阁翻开利玛窦的日记,最后一页画着两个背影:儒衫与耶稣会袍并肩站在田埂上,远处的水车正悠悠转动,车轴上刻着一行小字 ——“天道不分东西”。

第六幕:薪火相传

人物:说书人、张守仁、徐尔觉、老工匠、玛格丽特、汤若望

说书人:1644 年,南京天主堂藏书楼。书架上中西典籍并列,《几何原本》与《论语》隔架相望。几名后生围着汤若望的学生,学习望远镜的用法。徐尔觉用软布擦拭着利玛窦的青铜地球仪,上面已添了许多新标注的地名。张守仁捧着历书跑来,袖口沾着墨痕。

张守仁:先生,按新法推算的清明节气,比旧历早一日。苏州府报来的收成单,按这日子播种的稻田,亩产多收两石!

徐尔觉:(指着地球仪)你看这里,利玛窦先生没标出来的澳洲,去年已有荷兰商船抵达。汤先生说,那里的羊比江南的水牛还多。

说书人:玛格丽特带着两个女学生走进来,托盘里放着接种用的牛痘浆液。老工匠的徒弟正对着自鸣钟的齿轮发呆,被师傅敲了一烟杆。

老工匠:笨蛋!这西洋钟的齿轮,要按徐大人译的《奇器图说》里的尺寸打磨,差一丝就卡壳!当年汤先生教我的时候,可是用卡尺量了又量。

玛格丽特:(对女学生)记住,种痘要在春分前后,此时血气调和。这是利玛窦神父从阿拉伯医生那里学来的法子,去年南京城用此法,天花少了七成。

汤若望:(推门进来,身上还带着露水)尔觉,刚观测到的彗星轨迹,按《崇祯历书》的算法,与利玛窦神父的预测只差半度!

徐尔觉:这是新刻的《泰西农器图谱》,收录了利先生和金尼阁先生的绘图。松江府的农户说,按图做的插秧船,一天能插十亩田。

张守仁:先生,前几日见着魏文魁大人的孙子,竟在学西洋笔算!他说魏老大人临终前嘱咐,“历法无新旧,准者为上”。

老工匠:(修好了自鸣钟,钟声响起来)听听这声儿,比宫里的更准!当年孙元化大人用这钟来校准火炮,一炮就轰塌了后金的城楼!

玛格丽特:你们看,那片药圃里的金鸡纳树,已长得比人高了。去年浙江瘟疫,靠它救了上千人。

汤若望:利玛窦神父曾说,他播下的种子,要等三十年才能发芽。如今看来,这满园的新苗,不正是他说的春天?

说书人:徐尔觉望着书架上并排放置的《几何原本》与《农政全书》,忽然想起祖父临终前的话。风穿过窗棂,吹动书页哗哗作响,仿佛两个跨越时空的声音在低声交谈 —— 一个说着 “经天纬地”,一个应着 “济世利民”。

第七幕:百年回响

人物:说书人、李明远、徐景明、陈巧姑、小顺子、戴进贤

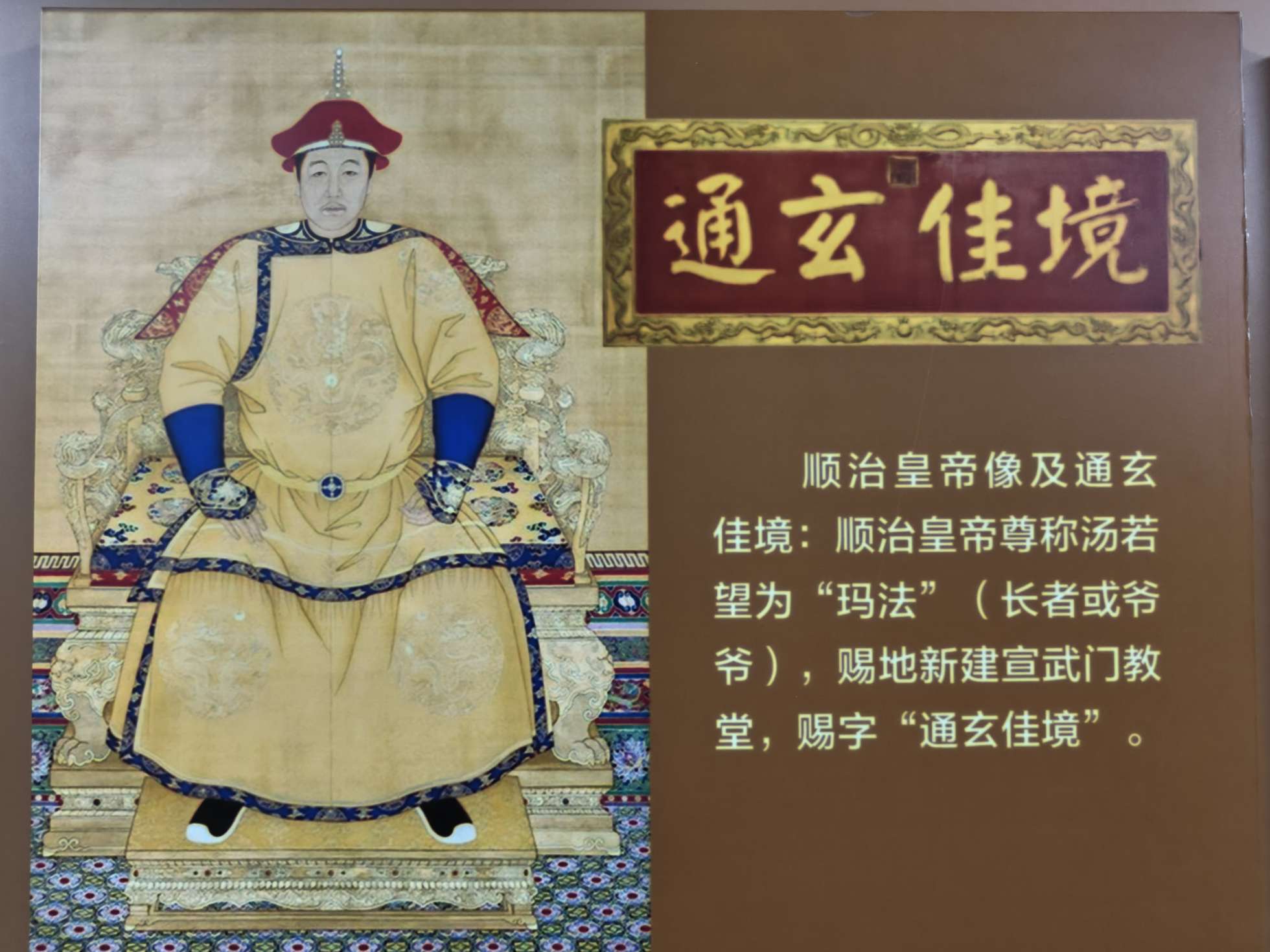

说书人:1723 年,北京钦天监旧址。 “通微佳境” 匾额高悬,几名西洋传教士与中国学者正在修订新历。案上摆着徐光启的《农政全书》和利玛窦的《天主实义》,书页间夹着泛黄的番薯叶标本。戴进贤用游标卡尺测量着黄道经纬仪,徐景明在一旁记录数据。李明远忽然欢呼一声,从望远镜后跳起来。

(编注:原匾额是顺治帝御赐的"通玄佳境",如今(2025年) 挂在北京宣武门教堂院子里的庞迪我会议室门口。因康熙年间为避讳"玄烨",故改"玄"为"微"。)

李明远:戴大人快看!木星的四颗卫星,与《崇祯历书》预测的位置分毫不差!当年徐光启公的算法,竟能精准到如此地步!

徐景明:(抚摸着祖父留下的算筹)家父生前总说,利玛窦先生带来的不仅是学问,更是 “打破成见的勇气”。您看这《农政全书》里的 “代田法”,与泰西的轮耕制,原是异曲同工。

说书人:陈巧姑捧着接种簿走进来,裙摆上沾着药草香。

陈巧姑:戴大人,今年京畿(jī)地区的牛痘接种率已达八成。这法子从玛格丽特修女传下来,救了何止十万性命。

小顺子:(擦地球仪时,忽然指着一处)徐先生,这里刻着的 “大明” 二字,旁边怎么还有行小字?

徐景明:(俯身细看)那是利玛窦先生的拉丁文批注,意思是 “东方的智慧之邦”。戴先生,听说罗马教廷又派了新的传教士来?

戴进贤:是的,他们带来了牛顿先生的《自然哲学的数学原理》。若徐光启公在世,定会像当年翻译《几何原本》般欣喜。

李明远:去年在河南试种的高产麦种,用的正是《农政全书》里的 “区田法”,配合西洋的肥料配方,亩产翻了一倍!

陈巧姑:前几日去城郊农庄,见农妇们用的纺车,竟是按金尼阁先生的图纸改良的,比旧式的快三成。她们都说是 “徐公传下的巧物件”。

戴进贤:(翻开历书)下月的《时宪历》,既用了西洋的开普勒定律,也保留了《授时历》的节气算法。利玛窦先生若见了,定会说这是 “最和谐的合奏”。

说书人:徐景明望着窗外的葡萄藤,那是利玛窦亲手栽种的老根发出的新枝。阳光穿过叶片,在《农政全书》的书页上投下跳动的光斑,像极了祖父说过的 —— 文明的种子,从不会真正沉睡......