1《柳》——唐·郑谷

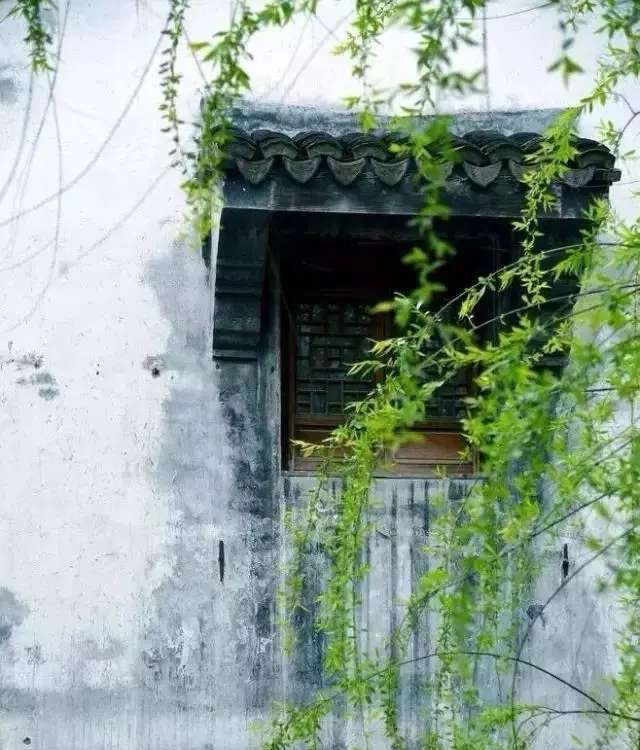

半烟半雨溪桥上,映杏映桃山路中。

会得离人无限意,千丝万絮惹春风。

烟雨朦胧的溪桥畔,柳树轻拂水面;蜿蜒山路上,柔枝映衬着杏林桃林。这摇曳的绿绦最懂离人心中的无限愁绪,千丝万絮在春风里纠缠,将离情织成漫天的柔网。

2郑谷以“半烟半雨”晕染出江南春日的迷离,柳树在朦胧中若隐若现,与桃杏的芳菲构成水墨画卷。后两句突发奇想,将柳树拟人化为通晓离恨的精灵——千丝万絮既是自然之物,更是离人愁肠的具象化延伸。诗人以“惹春风”三字收束全篇,让无形的别绪有了可触的质感:柳枝缠绕的不是春风,而是古今游子心中剪不断的乡愁。全诗不着一“别”字,却在柳丝摇曳间,将离情写得缠绵悱恻,余韵悠长。

3《新柳》——宋·杨万里

柳条百尺拂银塘,且莫深青只浅黄。

未必柳条能蘸水,水中柳影引他长。

百尺柔条轻拂着银色的池塘,鹅黄未褪,尚留三分稚嫩。或许柳条本难触及水面,却因水中倒影的牵引,在春波里舒展成更长的碧绦。

4杨万里以孩童般的天真视角捕捉新柳的意趣:鹅黄未褪的枝条在波光中摇曳,虚实相生的画面里藏着诗人对生命成长的哲思。“水中柳影引他长”一句奇思妙想,将倒影的物理现象幻化为柳枝与春水的深情对话——倒影既是现实的延伸,也是想象的翅膀,让静态的春日图景充满动态的诗意。全诗以浅黄与银塘的色彩碰撞、柔条与清波的互动,勾勒出新生事物蓬勃的生命力,在看似平淡的写景中,暗涌着对自然之道的会心一笑。

5《柳》——宋·寇准

晓带轻烟间杏花,晚凝深翠拂平沙。

长条别有风流处,密映钱塘苏小家。

清晨的柳枝披着如烟薄雾,与杏花相映成趣;暮色中的翠色凝结成帘,轻柔地拂过平沙。那低垂的长条自有一番风流韵致,密密匝匝地掩映着钱塘名妓苏小小的旧居。

6寇准以画家的笔触为柳树敷色,在晨昏交替间铺展水墨长卷:晓烟中的鹅黄与杏花的绯红构成暖色调的诗意,晚翠拂沙的苍茫则转入冷色调的沉思。末句“密映钱塘苏小家”如点睛之笔,将自然之柳与人文记忆熔铸——苏小小的香魂与柳枝的摇曳互为镜像,既赞柳之绰约风姿,又暗喻对红尘佳丽的追怀。全诗不着一“情”字,却在时空叠影中,让柳树成为跨越千年的情感载体,将春日的柔美与历史的沧桑交织成永恒的诗行。

7《咏柳》——宋·王十朋

东君于此最钟情,妆点村村入画屏。

向我无言眉自展,与人非故眼犹青。

萦牵别恨丝千尺,断送春光絮一亭。

叶底黄鹂音更好,隔溪烟雨醉时听。

司春之神对这绿绦情有独钟,将村村户户妆点成诗意画屏。她默默向我舒展娥眉,虽与路人素昧平生,却始终以青眼相待。千尺柔丝萦系着人间别恨,满亭飞絮断送了三月春光。叶底黄鹂啼鸣愈发清脆,隔溪烟雨中,恍若沉醉在水墨丹青的画境里。

8王十朋以拟人化笔触赋予柳树鲜活生命,在时空褶皱中展开江南春日的水墨长卷。首联“东君钟情”奠定全诗基调,将自然之美升华为天地深情的馈赠。颔联“无言眉展”“非故眼青”以柳喻人,既赞其无私的奉献精神,又暗合诗人广交天下的磊落胸怀。颈联“丝牵别恨”“絮送春光”将柳丝与柳絮化作情感载体——千尺绿绦是剪不断的相思,漫天飞絮是留不住的韶华,道尽人间聚散的永恒命题。尾联“黄鹂音好”“烟雨醉听”突入听觉与通感之境:黄鹂的脆鸣穿透烟雨,在微醉中化作天地间最清越的琴韵,将视觉的柔美与听觉的空灵熔铸成诗性的永恒。全诗以柳为眼,既写自然之美,又抒人间至情,在绿绦摇曳间,照见诗人对生命的深情凝视与哲学观照。

9《卜算子·新柳》——清·纳兰性德

娇软不胜垂,瘦怯那禁舞。

多事年年二月风,翦出鹅黄缕。

一种可怜生,落日和烟雨。

苏小门前长短条,即渐迷行处。

初生的柳枝娇柔得仿佛承受不住低垂的羞涩,纤细的腰身在风里怯怯舞动。那爱管闲事的二月春风年复一年,偏要剪出这嫩如鹅黄的丝绦。落日与烟雨交织的暮色里,柳树更添几分楚楚可怜。苏小小门前的长条短条随风轻摆,渐渐迷蒙了离人远行的方向。

10纳兰性德以纤毫毕现的笔触,将新柳的柔嫩与词人内心的脆弱悄然叠合。上阕“娇软”“瘦怯”二词赋予柳树少女般不胜风雨的敏感肌骨,而“多事”春风看似嗔怪造化弄人,实则是词人对命运无常的婉转叹息。下阕“落日烟雨”中,柳的孤影与苏小小门前的迷离旧事互为映照——长条拂动的不仅是春色,更是纳兰对易逝韶华与缥缈情缘的惘然追忆。全词以柳为线,穿起物我交融的悲悯,在鹅黄淡绿的色彩洇染中,流淌着清代贵族文人特有的精致感伤与生命幻灭意识。

11《柳》——唐·杜牧

数树新开翠影齐,倚风情态被春迷。

依依故国樊川恨,半掩村桥半拂溪。

几株新柳舒展着齐整的翠色,在春风里摇曳出令人心醉的姿态。那依依袅袅的柔枝,藏着对故国樊川的绵长恨意,一半掩着村桥,一半轻拂溪水。

12杜牧以新柳的风姿暗喻晚唐士人的精神困境:“翠影齐”既是自然生机的具象,又是对理想人格的期许;“倚风情态”看似写柳之柔媚,实则暗含对时局动荡的隐忧。后两句时空跳跃,将长安樊川的旧梦与江南水乡的现实叠印——半掩村桥的柳影既是地理空间的分割,更是历史记忆的封存;拂溪的长条仿佛在打捞沉落的王朝碎片。诗人以“恨”字统摄全篇,将个人宦途失意与家国兴亡之痛熔铸于袅袅柳丝,使这首咏物诗成为晚唐知识分子精神世界的微缩镜像。

13《洞仙歌·咏柳》——宋·苏轼

江南腊尽,早梅花开后,分付新春与垂柳。

细腰肢自有入格风流,仍更是、骨体清英雅秀。

永丰坊那畔,尽日无人,谁见金丝弄晴昼?

断肠是飞絮时,绿叶成阴,无个事、一成消瘦。

又莫是东风逐君来,便吹散眉间一点春皱。

江南的腊梅凋零殆尽,早梅初绽之后,司春之神便将新春的韵致托付给垂柳。那纤细的腰肢摇曳出别具一格的风流,更兼风骨清奇、雅秀天成。永丰坊畔,整日无人驻足,谁能看见金丝般的柳条在晴日里轻舞?最断肠是飞絮漫天时,绿叶已成浓荫,无端惹得人消瘦几分。或许是东风追随你的脚步而来,将眉间那一抹因春愁凝结的皱纹悄然吹散。

14苏轼以柳为镜,映照出北宋文人特有的生命哲思。上阕“分付新春”四字奠定全篇基调,将自然时序与人文关怀熔铸——垂柳既是新春的信使,亦是精神的寄托。“细腰肢”与“骨体清英”的对比,暗合儒家刚柔相济的人格理想:外在的柔美与内在的劲节,恰如苏轼在宦海沉浮中始终坚守的风骨。下阕“永丰坊”的空寂意象,既是对白居易《杨柳枝》典故的化用,更是对文人孤独处境的隐喻——金丝弄晴无人赏,恰似才人遭弃的永恒困境。

15“飞絮断肠”与“绿叶消瘦”构成时空的双重变奏:飞絮是春之挽歌,绿叶是夏之序曲,而消瘦的不仅是柳枝,更是词人被时光消磨的壮志。末句“东风吹散春皱”突转笔锋,以禅意化解愁绪——当春风掠过眉间,所有执着皆化作青烟,余下的唯有与天地共舞的超然。全词以柳喻人,在柔与刚、聚与散、入世与出世间,完成了对生命本质的诗意观照,堪称咏物词中兼具哲思深度与美学高度的典范之作。

16《春柳》——清·袁枚

欲诉衷肠万万条,满身香雪未全飘。

新丝买得刚三月,旧雨吹来似六朝。

绿影自遮南北渡,春痕分护短长桥。

五株一入先生传,不学柔枝乱折腰。

千万条柳枝似要倾诉无尽衷肠,满身柳絮如雪尚未飘尽。新抽的绿丝才染三月烟光,拂过的旧雨却仿佛带着六朝遗韵。浓荫遮蔽南北渡口,春痕守护长短桥梁。五柳先生的风骨永载史册,不学那柔枝为东风轻易折腰。

袁枚以拟人化笔触赋予春柳以鲜活生命,在时空交织中熔铸历史沧桑与人格追求。首联“欲诉衷肠”将柳条的摇曳幻化为情感的宣泄,“香雪未飘”既写实景,又暗喻春光的留连与离别的隐痛。

17颔联“新丝三月”与“旧雨六朝”形成时空叠印,嫩绿的新柳与泛黄的历史记忆在风中交织,赋予自然景物以深厚的文化底蕴。颈联“绿影遮渡”“春痕护桥”以柳为守护者,在空间维度上构建出诗意的屏障,既具画面美感,又暗含对传统文化的守护意识。尾联突转笔锋,借陶渊明“五柳先生”的典故自况,以“不学柔枝”的决绝姿态,将咏物诗升华为对士人风骨的礼赞——柳条的刚直与历史的厚重在此交汇,成就了清代咏柳诗中别具一格的精神图腾。全诗以柳为眼,既写春光之美,又抒家国之思,在摇曳的绿绦间,照见诗人对文化道统的深情守望与人格理想的永恒追求。

18《咏柳》——唐·贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

高高的柳树仿佛用碧玉精心妆点而成,万千条绿丝绦低垂摇曳。不知这细细的柳叶是谁裁剪出来的,二月的春风恰似一把灵巧的剪刀。

19贺知章以“碧玉妆成”总揽柳树的整体美,“绿丝绦”的轻柔质感与“垂”字的谦和姿态相映成趣。设问“细叶谁裁”陡生波澜,末句以“春风似剪刀”的奇喻收束全篇,将无形的自然之力具象化为艺术创作,既赞美了造化之工,又暗含对生命力的礼赞。全诗四句环环相扣,以问答体构建出从具象到抽象的诗意空间,语言明快如春风拂面,比喻新奇似浑然天成,在虚实相生中完成对春日生机的永恒定格。

20《柳》——唐·张旭

濯濯烟条拂地垂,城边楼畔结春思。

请君细看风流意,未减灵和殿里时。

烟柳轻拂地面,枝条润泽如濯,在城边楼畔编织着春日的情思。请君细赏这摇曳的风流意态,它丝毫不减灵和殿里那株垂柳的绝代风姿。

21张旭以“濯濯烟条”勾勒出柳树的温润质感,城边楼畔的春思因柳而愈发缠绵。末句化用南齐灵和殿柳的典故,将眼前之柳与历史名柳并置,既赞其形态之美,更赋予其超越时空的文化意蕴——烟柳拂地的轻柔,既是自然生机的律动,也是文人风骨的隐喻。全诗四句二十八字,如草书般一气呵成,在虚实相生中完成对自然之美与人文精神的双重礼赞,堪称盛唐咏物诗中的妙品。