整理仅用于发声练习,尊重版权,如侵联删!

四千多年前,文明的曙光开始照耀中国大地。在黄河流域的原始部落中,第一个国家夏诞生了。五百多年后,商取代了夏。公元前十一世纪,周王朝又征服了天下。 没过多久,周天子脚下就出现了众多的国中之国,从此这些属国之间就开始了长达五百多年的战争。 直到公元前230年,一支来自西北方的军队在十年的时间里吞并了所有的国家,征服了所有的部落,在中国第一次创建了一个大一统的国家——秦帝国。然而多年以来,人们对它的了解并不多,它真实的形象一直模糊不清。秦军强大的根源在哪儿?它靠什么建立了空前的丰功伟业?

四千多年前,文明的曙光开始照耀中国大地。在黄河流域的原始部落中,第一个国家夏诞生了。五百多年后,商取代了夏。公元前十一世纪,周王朝又征服了天下。 没过多久,周天子脚下就出现了众多的国中之国,从此这些属国之间就开始了长达五百多年的战争。 直到公元前230年,一支来自西北方的军队在十年的时间里吞并了所有的国家,征服了所有的部落,在中国第一次创建了一个大一统的国家——秦帝国。然而多年以来,人们对它的了解并不多,它真实的形象一直模糊不清。秦军强大的根源在哪儿?它靠什么建立了空前的丰功伟业?

第一集 王者之师

1. 回望秦军统一中国的步伐,那是一段漫长而曲折的历史。 三千多年前,周王朝在镐京统治着中国。在王国的西北边陲,生活着一个专门为国君养马的部落,他们就是最早的秦人。 这是一个传奇般的部落,它最早的居住地在哪儿,什么时候迁移到西北高原,至今仍然是一个谜。 公元前771年,来自于西方的游牧部落攻陷了都城镐京,周王朝被迫迁都。在周天子向东迁移的时候,养马的秦人出兵护送。 为了感激秦人的忠诚,周天子封秦人的首领为诸侯,秦人就这样建立了自己的国家。

2. 但是,刚刚立国的秦人面临着极其艰难的处境。当时西北高原是游牧部落的天下,这些马背上的民族极其凶猛,他们经常对秦人进行攻击和屠杀。 史书记载,秦人几代先王都战死在疆场,刚刚诞生的秦军血流成河。 然而,这支顽强的军队开始在逆境中成长。经过二百多年的浴血奋战,秦军彻底征服了剽悍的游牧民族,统一了西北高原。 在西部站稳了脚跟之后,秦人的眼光转向了东方。此时,周天子的统治地位已经完全丧失,战火笼罩着中原大地。 那是一个弱肉强食的时代。几百年的兼并战争之后,弱小的国家一个个都消失了,出现在秦人眼前的是六个强大的对手。

3. 秦人发现,对手的实力远远超过了草原上的游牧部落,向东扩张的梦想一时很难实现。 公元前356年,一个叫商鞅的人开始在秦国推行改革。商鞅变法之后,秦军开始迅猛地向东推进。 魏国是战国时代的第一个霸主。史书记载,魏国军队身穿重装铠甲以强悍而闻名。 然而,强悍的魏军成了秦军的第一个牺牲品。公元前293年,秦军斩首魏军24万,魏国从此衰落。 楚一直是南方的大国实力雄厚,楚人制造的青铜剑直到今天都赫赫有名。 公元前278年,秦军攻占楚国经营了几百年的都城——郢,楚国一蹶不振。 赵国位于北方,由于长期与游牧民族对抗,赵人民风剽悍,十分善战。

3. 秦人发现,对手的实力远远超过了草原上的游牧部落,向东扩张的梦想一时很难实现。 公元前356年,一个叫商鞅的人开始在秦国推行改革。商鞅变法之后,秦军开始迅猛地向东推进。 魏国是战国时代的第一个霸主。史书记载,魏国军队身穿重装铠甲以强悍而闻名。 然而,强悍的魏军成了秦军的第一个牺牲品。公元前293年,秦军斩首魏军24万,魏国从此衰落。 楚一直是南方的大国实力雄厚,楚人制造的青铜剑直到今天都赫赫有名。 公元前278年,秦军攻占楚国经营了几百年的都城——郢,楚国一蹶不振。 赵国位于北方,由于长期与游牧民族对抗,赵人民风剽悍,十分善战。

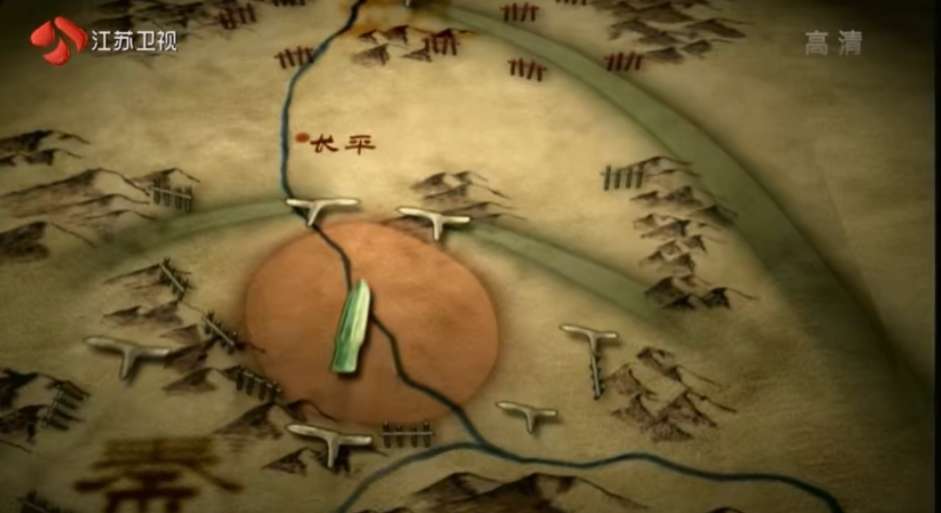

4. 但是在公元前260年,秦军在长平消灭了整整45万赵军精锐,赵国元气大伤。 自商鞅变法以来,强大的秦军通过一次次战争消耗东方列强的军事力量。在一百三十年的时间里,秦军歼灭六国军队160多万。 到公元前230年的时候,再也没有对手能够与秦军抗衡,秦王嬴政就此发动了大规模的统一战争。 十年统一战争期间,六国军队的伤亡总数超过了200万,这是一个令人震惊的数字。 公元前221年,最后的齐国不战而降,秦军挺进当时世界上最大的城市临淄。至此,战国时代结束,秦帝国诞生了。

5. 从崛起于西北高原到一统中国,这支伟大的军队经历了五百五十多年的奋战。 在秦帝国之后一百年,伟大的史学家司马迁诞生了。他的经典巨著《史记》记录了几百年间秦军发动的一次次战争。 司马迁写到,当双方僵持、久攻不下的时候,秦军出动了一支两万五千人的“奇兵”,将赵军一分为二。这支出奇制胜的部队到底是如何作战的,司马迁却没有更多的说明。 在赵军被分隔的同时,秦军派出一支五千人的骑兵部队,切断了赵军的粮道。

6. 秦国军队远离国土,连续作战达两年之久,这是一个令今天的军事专家们迷惑不解的地方。以当时的条件,秦军的后勤供应几乎是一个不可能完成的任务。 1948年的冬天,淮海战役爆发,这是解放战争时期规模最大的一场战役。 在宽阔的战场上,紧随在解放军身后的是一支支由农民组成的运输队,他们用自家的小车、耕牛连续不断地向前线输送粮食和弹药。 在整个战役中,解放军投入了60万的兵力,这个数量与长平之战中的秦军大致相当。

6. 秦国军队远离国土,连续作战达两年之久,这是一个令今天的军事专家们迷惑不解的地方。以当时的条件,秦军的后勤供应几乎是一个不可能完成的任务。 1948年的冬天,淮海战役爆发,这是解放战争时期规模最大的一场战役。 在宽阔的战场上,紧随在解放军身后的是一支支由农民组成的运输队,他们用自家的小车、耕牛连续不断地向前线输送粮食和弹药。 在整个战役中,解放军投入了60万的兵力,这个数量与长平之战中的秦军大致相当。

7. 但是,在60万解放军身后,为他们提供后勤支持的有整整543万农民,平均9个农民供应一个战士。 两千多年前,秦国的人口总数也不过500万而已,60万秦军的后勤保障是怎样实现的呢?在一个铁制农具和牛耕刚刚开始使用的时代,秦国用什么供养这支60万人的军队进行经年累月的战争? 对于这支规模庞大的军队来说,粮草和武器装备的消耗是惊人的,秦国的国力如何支撑如此巨大的消耗? 所有这些问题,司马迁在《史记》中并没有提供答案。

8. 长平之战,赵军战败投降。投降后的赵国士兵,除了240名年龄较小的被释放之外,40万俘虏全部被活埋。整个战役,赵军45万人死在长平。 在另一部历史文献《战国策》中,当时一个谋士这样描述战场上的秦军:他们胳膊下夹着俘虏,身上挂着人头,追杀逃跑的对手。 史书中的秦军离野蛮只有一步之遥,难道是残暴和野蛮造就了这些强悍的士兵吗? 秦军,这支曾经最强大的军队,包藏着太多令人费解的谜团。千百年来,它只是在人们的想象中存在。

8. 长平之战,赵军战败投降。投降后的赵国士兵,除了240名年龄较小的被释放之外,40万俘虏全部被活埋。整个战役,赵军45万人死在长平。 在另一部历史文献《战国策》中,当时一个谋士这样描述战场上的秦军:他们胳膊下夹着俘虏,身上挂着人头,追杀逃跑的对手。 史书中的秦军离野蛮只有一步之遥,难道是残暴和野蛮造就了这些强悍的士兵吗? 秦军,这支曾经最强大的军队,包藏着太多令人费解的谜团。千百年来,它只是在人们的想象中存在。

9. 直到有一天,几个陕西农民的意外发现震惊了整个世界。 1974年,干旱袭击了陕西省临潼县的西扬村。焦虑的村民希望地下水能够拯救他们枯萎的庄稼,几个村民将打井的地点选在一片石榴树林里。三月份的一个黄昏,井水并没有看到,从地下五六米深的地方却挖出了一个真人一样的陶土人头,二十世纪最壮观的考古发现就此拉开了序幕。 像这样大的陪葬坑,在中国过去从来没有发现过,在世界上也没有发现过那么大的陪葬坑。

10. 残破的兵马俑开始接受精心的修补,它们当初的面貌开始恢复。一个、两个、三个,一个个陶俑重新站了起来。 它们的大小和真人一模一样,清一色都是战士的装束,身着铠甲和战袍,像军队一般排列得整整齐齐,肃立在一道道隔墙之间。 陪葬坑中还挺立着几百匹战马,它们昂首嘶鸣的状态很容易使人联想到雷霆万钧的战场。 在战马的身边上,古代战车的痕迹清晰可辨,木制的战车完全朽烂了,车体的轮廓却保留了下来。 几十辆战车、几百匹战马、几千名战士,在二十世纪七十年代,排列在考古专家面前的俨然是一个完整的地下军团。

11. 关于这个俑坑的存在,史书上没有任何记载,也没有任何传说透露过一丝线索。 关中平原是秦汉至唐代的帝王谷,在俑坑西边的地平线上,可以看到一个巨大的土堆,那是秦帝国的创建者秦始皇的陵墓。 这样壮观的陪葬坑,似乎也只能是气度非凡的始皇帝的作品。对于考古学家而言,推断最终是否成立,还需要更为直接的证据。 考古人员从泥土中又发现了大量的青铜兵器。仔细清理以后,兵器表面上显露出一些文字。 在这只矛上刻的文字与今天的汉字非常相似,念作“寺工”。

12. 史书记载,寺工正是秦始皇设立的主管兵器生产的国家机构。 在这只戈上,专家们找到了更加确凿的证据,戈上右边的文字是:五年相邦吕不韦造。吕不韦是秦始皇的丞相,他的职责之一就是负责秦国的兵器生产。 毫无疑问,这些兵器都是在秦始皇时期铸造,在秦始皇死后作为陪葬品被埋入地下。1975年,整个世界都把目光集中在秦始皇兵马俑身上,许多媒体都把发现兵马俑的消息登在头版。 越过太平洋,秦俑登上了美国《国家地理》杂志的封面。

12. 史书记载,寺工正是秦始皇设立的主管兵器生产的国家机构。 在这只戈上,专家们找到了更加确凿的证据,戈上右边的文字是:五年相邦吕不韦造。吕不韦是秦始皇的丞相,他的职责之一就是负责秦国的兵器生产。 毫无疑问,这些兵器都是在秦始皇时期铸造,在秦始皇死后作为陪葬品被埋入地下。1975年,整个世界都把目光集中在秦始皇兵马俑身上,许多媒体都把发现兵马俑的消息登在头版。 越过太平洋,秦俑登上了美国《国家地理》杂志的封面。

13. 真相需要真正的学者用科学的态度一点一点去揭示。 观察整个俑坑,6000名将士井然有序,他们的排列方法是随意而为还是有什么含义?这些陶土战士能否揭示古代中国谜一样的阵法和战法?一连串的问题都没有答案。 继第一个俑坑之后,考古人员又发现了一个巨大的陪葬坑,它至今仍然覆盖着厚厚的黄土。 研究人员制作了由上千张照片拼凑而成的俯视图,通过电脑模拟,可以看到地下的壮观景象。

14. 坑的东北角是弩兵,弩是古代战场上最为精准的武器。长平之战,赵军统帅就是被秦弩兵所杀。秦弩兵的威力能从这儿得到揭示吗? 坑的南边是一支独立的战车部队,这是一个从不为人所知的兵种,长平战场上秦军神秘的轻兵会不会就是这些车兵呢? 紧接着车兵的是骑兵,他们四骑一组井然有序,这就是司马迁笔下劫断赵军粮道的秦骑兵吗? 秦军,这支曾经创造了历史的军队,难道真的是仅仅靠残暴和野蛮统一了中国吗? 真相将随着兵马俑的发现,得到一步一步的揭示。

第二集 血色青铜

15.1974年,在秦始皇兵马俑坑中发现了大量的兵器。对这些兵器的研究,让人们逐渐看到了秦军鲜为人知的一面,司马迁未曾记录的那一面。在河南省的西平县,考古学家们发现了大量古人炼铁的遗迹。两千多年前,这一带是韩国的冶铁中心,铁器的生产在当时已经有一定规模。在河北易县出土的这把燕国铁剑,锋刃部分已经达到了今天高炭钢的硬度。春秋战国的几百年间,青铜正在慢慢退出历史。铁,正在开启一个新的时代。

16. 令人费解的是,处于同一时期的秦人似乎没有跟上时代,兵马俑坑中出土的四万件兵器几乎全由青铜铸成。难道用武力统一了中国的秦军是一支装备落后的军队吗?司马迁在《史记》中记录了一次著名的谋杀事件。在秦统一中国前一年,强悍的秦军正准备消灭燕国的时候,一个叫荆轲的使者带着燕国的地图来到秦国。这是一场精心策划的阴谋,献图投降是假,刺杀秦始皇是荆轲真正的目的。

17.《史记》上这样描述:刺客荆轲手持匕首,绕柱奔逃的秦始皇企图拔剑还击,三次拔剑而剑竟然不出。司马迁解释说,秦始皇的配剑太长了,所以不能及时拔出来。秦始皇怎么可能因为剑太长而拔不出来呢?对于司马迁的这个解释,历史学家一直很困惑。1974年,考古人员发现了一把完全不同的青铜剑。令专家吃惊的是,这把剑的长度竟然超过了91厘米,秦人能够制造如此之长的青铜剑。可以推测,当年秦始皇佩带的很可能就是这种加长的青铜剑。在刺客紧逼的奔跑当中,要拔出将近一米的长剑确实不容易。

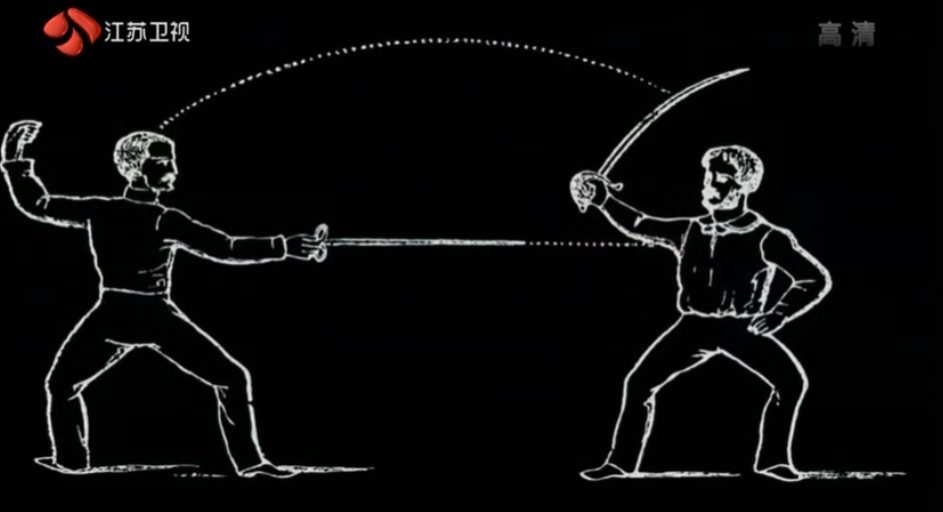

18. 司马迁记载,在一个宫廷医生的提醒下,秦始皇握住晃动不已的剑鞘,最终才拔出了配剑。专家很迷惑,秦人将剑加长的目的究竟是什么呢?十九世纪英国古兵器学者理查伯顿认为,在短兵器格斗中,刺要比砍更有优势,因为它更逼近对手。古罗马军团在血战中总结出一条规律:以相同的力量,刺比砍更致命,刺死砍伤,这很可能是秦剑加长的主要原因。秦剑是青铜剑铸造工艺的顶峰,铜锡配比结合得恰到好处,其长度、硬度和韧性达到了几乎完美的结合,攻击性能也因此大大增加。司马迁记载,秦始皇只一击就使刺客荆轲倒地不起,燕国也随后灭亡。

18. 司马迁记载,在一个宫廷医生的提醒下,秦始皇握住晃动不已的剑鞘,最终才拔出了配剑。专家很迷惑,秦人将剑加长的目的究竟是什么呢?十九世纪英国古兵器学者理查伯顿认为,在短兵器格斗中,刺要比砍更有优势,因为它更逼近对手。古罗马军团在血战中总结出一条规律:以相同的力量,刺比砍更致命,刺死砍伤,这很可能是秦剑加长的主要原因。秦剑是青铜剑铸造工艺的顶峰,铜锡配比结合得恰到好处,其长度、硬度和韧性达到了几乎完美的结合,攻击性能也因此大大增加。司马迁记载,秦始皇只一击就使刺客荆轲倒地不起,燕国也随后灭亡。

19. 两千多年前,在消灭了中原六国之后,北方的游牧民族匈奴人就成了秦军主要的对手。在秦军进行统一战争的时候,匈奴骑兵乘机南下,侵占了黄河以南大面积的土地。在帝国的都城咸阳,如何对付剽悍的匈奴骑兵就摆到了秦始皇面前。当匈奴骑手高速冲锋的时候,传统的步兵很难抵挡。从历史记录来看,一种叫弩的远射兵器很可能在秦军击溃匈奴的战斗中发挥了主导作用。与弓不同,秦弩必须用脚蹬,借助全身的力量才能上弦。专家估计,这种秦弩的射程应该能够达到300米,有效杀伤距离在150米之内,秦弩的杀伤力远远高于当时任何一种弓。

20. 秦军的弩机通过一套灵巧的机械传递,让勾牙在放箭瞬间突然下沉,扣动扳机变得异常轻巧,这恰恰是弩对弓的优势之一。拉弓要用很大的力气,时间越长,越难控制瞄准的稳定。弩机上的望山,在上弦时可以自动地把扳机重新调整到击发的位置,但它还有另一个不可思议的功能。可以推想,在与匈奴骑兵厮杀的战场上秦军弩兵射击的情形。当瞄准远处的目标时,射手参照望山,估算弩抬高的角度。弩箭沿抛物线轨迹,就可以准确命中敌人。望山,很可能是步兵武器最原始的瞄准系统。

21. 在兵马俑坑,出土最多的青铜兵器是箭头。由于在坑中没有发现弓,考古人员认为,这些青铜箭头都是为弩配备的。战国时代,箭头的种类繁多,这些箭头上的倒刺和血槽让人感到阵阵杀气。而在兵马俑坑中发现的箭头,几乎都是三棱形的。秦军为什么单单选择了这种三棱箭头呢?三棱箭头拥有三个锋利的棱角。在击中目标的瞬间,棱的锋刃就会形成切割力,箭头就能够穿透铠甲、直达人体。带翼箭头有凶狠的倒刺,但翼面容易受风的影响,使箭头偏离目标。秦军的这种三棱箭头取消了翼面,应该使射击更加精准。

21. 在兵马俑坑,出土最多的青铜兵器是箭头。由于在坑中没有发现弓,考古人员认为,这些青铜箭头都是为弩配备的。战国时代,箭头的种类繁多,这些箭头上的倒刺和血槽让人感到阵阵杀气。而在兵马俑坑中发现的箭头,几乎都是三棱形的。秦军为什么单单选择了这种三棱箭头呢?三棱箭头拥有三个锋利的棱角。在击中目标的瞬间,棱的锋刃就会形成切割力,箭头就能够穿透铠甲、直达人体。带翼箭头有凶狠的倒刺,但翼面容易受风的影响,使箭头偏离目标。秦军的这种三棱箭头取消了翼面,应该使射击更加精准。

22. 检验了900多个数据,结果发现箭头有三个棱,三个棱几乎等长,完全一样,最小的误差达到0.02毫米。检测结果发现,箭头的三个弧面几乎完全相同,这是一种接近完美的流线型箭头。这种箭头的轮廓线,跟子弹的外形几乎一样。子弹的外形是为了减低飞行过程中的空气阻力。我们有理由推测,秦人设计这种三棱形箭头,也是出于同样的目的。秦人凭经验接近了现代空气动力学的规律。这种古老的箭头是早期飞行器当中的范本,它和今天的子弹一脉相承。秦弩,连同它配备的弩箭,在那个时代很可能是技术含量最高的武器,它使秦军的攻击力大为加强。

23. 公元前214年,秦军发动了针对匈奴骑兵的全面战争。仅仅一年的时间,30万匈奴骑兵就被彻底击溃,黄河以南的大片土地重新回归秦国。秦军之所以能够取胜,弩的作用至关重要。可以设想,在匈奴骑兵还没冲到眼前时,强劲的秦弩就密集准确地击中战马和骑手。持弩的秦骑兵射击的准确程度是匈奴人的弓无法相比的,匈奴人的皮甲也抵挡不住弩箭强大的穿透力。对马背上的匈奴骑手而言,弩是最致命的武器。

24. 中国兵书经典《武经讲义》中说:弩是对付古代游牧部落袭击最为有效的武器。青铜弩机的设计是一个惊人的成就,对于匈奴人而言,这种机械装置太复杂了,他们很难装配或仿制。铍是一种起源于短剑的长柄兵器,它的形式曾经五花八门。但是,在俑坑中发现的铍,尽管生产日期相隔十几年,造型和尺寸却完全一致。这两件戈也不是同年生产的,但它们也是一模一样。在兵马俑坑中发现的三棱箭头有4万多支,但它们都制作得极其规整,箭头底边宽度的平均误差只有正负0.83 毫米。

25. 这就是说,不论是在北方草原,还是在南方丛林的各个战场,秦军射向对手的所有箭头都具有同样的作战质量。难道地处秦国各地的兵器作坊都在有意识地、甚至是强制性地按照某个固定的技术标准生产兵器吗?如果真是这样的话,秦人就远远地超越了自己的时代。标准化是现代工业的基础,标准化生产使不同的供应商生产的零部件可以组装在一起,也使大规模的生产成为可能。在两千年前农业文明刚刚开始成熟的时代,假如秦人真的有过标准化的兵器生产,他们的目的又是什么呢?

25. 这就是说,不论是在北方草原,还是在南方丛林的各个战场,秦军射向对手的所有箭头都具有同样的作战质量。难道地处秦国各地的兵器作坊都在有意识地、甚至是强制性地按照某个固定的技术标准生产兵器吗?如果真是这样的话,秦人就远远地超越了自己的时代。标准化是现代工业的基础,标准化生产使不同的供应商生产的零部件可以组装在一起,也使大规模的生产成为可能。在两千年前农业文明刚刚开始成熟的时代,假如秦人真的有过标准化的兵器生产,他们的目的又是什么呢?

26. 专家推测,秦人很可能将优选兵器的技术标准固定,国家再通过法令,将这些技术标准发放到所有的兵工厂。尽管按今天的工业标准看,这些兵器的标准化仍旧是比较粗糙和初步的。但是在两千多年前,秦人执著于统一标准,肯定是为了保证所有秦军战士使用的都是当时最优秀的兵器。秦军的兵器制作得相当精致。在青铜剑上有三条90多厘米长的棱线,将细长的剑身分成八个面,手工要完成这样的表面加工有很大的难度。

27. 戈的圆弧部分加工得十分规整,箭头上三个流线型的表面也完全对称。让专家迷惑的是,某些天才的工匠制造出几件这样的兵器是可能的,但实际情况是,兵马俑坑中几万件兵器几乎都是同样的质量。根据司马迁的记载,秦军的数量超过了100万。不仅如此,这支军队高度专业化,装备极其复杂的武器。在差不多同一时期的欧洲,亚历山大的军队是5万人左右,最为强盛时的罗马军团也不过几十万人。

28. 为一支100万的军队提供兵器是一个可怕的任务。在十年统一战争的岁月里,秦国的兵器作坊肯定是全世界最繁忙的地方。它们必须开足马力,日以继夜。仔细观察这只戈的圆弧处,打磨的痕迹还清晰可见,手工打磨会有交错的磨痕。考古学界很多人有这样的一种认识,认为在秦汉时代已经有某种简单的机械或许机械的使用使秦人能够在保证质量的前提下进行大批量的生产,然而没有考古证据,对研究人员来说,秦人的军工厂仍旧是谜一般的地方。

29. 在兵马俑坑中的兵器上面刻着一些文字,这些文字和今天的汉字很相像。研究人员发现,它们大多是人名,其中出现次数最多的一个人是相邦吕不韦。《吕氏春秋》是秦国最重要的一本历史文献,它的编撰者就是吕不韦。吕不韦是当时秦国的丞相,相当于今天的国家总理。《吕氏春秋》上说:物勒工名。意思是,器物的制造者,要把自己的名字刻在上。对于历史学家来说,这些看似普通的文字透露的是秦国军事工业的管理机密。吕不韦作为内阁总理,是兵器生产的最高监管人。

30. 专家由此推断,秦国的军工管理制度分为四级。从相邦、工师、丞,到一个个工匠,层层负责,任何一个质量问题都可以通过兵器上刻的名字查到责任人。我们已经无法知道管理的细节,但秦国的法律对失职者的惩罚是非常严酷的,这就是物勒工名的用意。秦国众多的兵工厂能够按照统一的标准大批量地制作高质量的兵器,金字塔式的四级管理制度是根本保证。当世界大部分地方仍然被荒蛮和蒙昧包围的时候,秦人就以他们独特的思维方式和智慧,创造出了那个时代最强大的兵器制造业。

31. 现在我们可以来回答最初的那个问题了:在秦的时代,人们还不能像处理青铜一样熟练地用铁,所以中国历史上第一个大一统的帝国仍旧是青铜铸就的。两千多年前,秦人将青铜的性能发展到了极致。在波澜壮阔的统一战争中,这些青铜兵器曾经发挥了巨大的威力。然而,强大的秦军究竟是如何作战的呢?这支从远古走来的军团,还有更多的未解之谜,激发着人们的好奇心。

第三集 死生之地

32. 秦军,一直是古代史学家几笔带过的模糊形象。在长平谷地,赵军首先遭遇的就是秦弩兵。万弩齐发,赵军每前进一步都要付出很大的代价。然而,这只是秦军的第一道攻击波。在古代希腊,亚历山大的军队就以7米的长矛而闻名,由长矛组成的方阵曾经使他们战无不胜。专家推测,秦步兵中应当有类似的长矛方阵。长矛的威力在于集体的力量。不论发生什么情况,这些士兵都要挺着长矛向前走。前排倒下,后排立即补上保持方阵不变。方阵在古代冷兵器时代,往前走是所向披靡的,如同一座山、一座城,整个过来了。

32. 秦军,一直是古代史学家几笔带过的模糊形象。在长平谷地,赵军首先遭遇的就是秦弩兵。万弩齐发,赵军每前进一步都要付出很大的代价。然而,这只是秦军的第一道攻击波。在古代希腊,亚历山大的军队就以7米的长矛而闻名,由长矛组成的方阵曾经使他们战无不胜。专家推测,秦步兵中应当有类似的长矛方阵。长矛的威力在于集体的力量。不论发生什么情况,这些士兵都要挺着长矛向前走。前排倒下,后排立即补上保持方阵不变。方阵在古代冷兵器时代,往前走是所向披靡的,如同一座山、一座城,整个过来了。

33. 从武器和作战方式来看,长矛手是杀伤力最大的步兵兵种。枪头如林,方阵如山,巨大的冲击力不可阻挡。在兵马俑坑,考古人员还发现了另外两种长柄刺杀兵器。戟的长度在 2.8米左右,它实际上是在戈的前边加装了矛头,可以钩砍,也可以直刺。与长矛手不同,持戟的士兵可以做单兵格斗。对于他们来说:掌握自由搏击的技巧和发挥个人才华是最关键的。考古人员发现的第三种长柄兵器叫铍。它很像插在长杆上的短剑,长度界于戟和长矛之间,有3.5米左右。持铍的士兵很可能也是靠某种队形去冲击对手。

34. 从不同的杀伤距离来看,长矛、铍和戟,长短之间,既有专业分工,又可以互相保护。但是,这些兵器之间究竟如何配合使用,今天已经很难了解了。在兵马俑坑,军事专家还是发现了一种配合作战的范例。在轻装的弩兵中,这个身穿铠甲的士兵十分特殊,他手中是长矛一类的刺杀兵器。在射击部队中编制这样的长矛手,是为了保护射击手免遭冲到跟前的敌人伤害。从这些细节来看,秦步兵在专业化和协同作战方面,很可能已经相当成熟。

35. 根据兵马俑的布局来推测,两千多年前的长平战场,赵军首先面对的是秦弩兵,紧接着就是秦步兵的冲击,他们是秦军真正的主力部队。司马迁在《史记》中记载,两军初次交锋,赵军损失惨重。深知秦军厉害的赵军统帅廉颇立即改变策略全线撤退,凭借有利地形构筑壁垒固守。秦军久攻不下,又远离国土,战局反而开始对秦军不利。《史记》中写到,秦人用反间计使赵王上当,以年轻的赵括代替了老帅廉颇。赵括到达前线后,立即改变部署,向秦军主动进攻。而秦王也秘密换上战国时最为杰出的军事天才白起为秦军总指挥。

35. 根据兵马俑的布局来推测,两千多年前的长平战场,赵军首先面对的是秦弩兵,紧接着就是秦步兵的冲击,他们是秦军真正的主力部队。司马迁在《史记》中记载,两军初次交锋,赵军损失惨重。深知秦军厉害的赵军统帅廉颇立即改变策略全线撤退,凭借有利地形构筑壁垒固守。秦军久攻不下,又远离国土,战局反而开始对秦军不利。《史记》中写到,秦人用反间计使赵王上当,以年轻的赵括代替了老帅廉颇。赵括到达前线后,立即改变部署,向秦军主动进攻。而秦王也秘密换上战国时最为杰出的军事天才白起为秦军总指挥。

36. 当赵军大举进攻的时候,白起认为战胜对手的机会已经来临。经过周密的思考和讨论,一个大胆的计划诞生了。秦军主力开始在长平东南的有利地势上构筑壁垒,与赵军作战的部队依照白起的命令佯装败退。赵括果然中计,率领赵军主力离开大本营,进入了秦军的口袋阵。在夜幕的掩盖下,两支背负使命的秦军悄悄地离开了营垒。一支25000人去断赵括的后路,另外一支5000骑兵直奔赵军大本营。这是一个相当冒险的决定,两支部队要么全军覆没,要么彻底改变相持局面。

37. 两千多年后,在秦始皇兵马俑坑,考古人员发现了秦军的战马。专家测量了100多匹陶土战马的身高,惊奇地发现,所有的战马高度都统一为 133 厘米。史书上说,秦军选择战马的第一个条件是马的高度必须达到5尺8寸,5尺8寸正好是今天的133厘米。看来,秦人对战马的选择十分严格。早期秦人与游牧部落杂居,为了对抗牧人剽悍的骑士,秦人组建了自己的骑兵,这很可能是中国最早的骑兵部队。但是,秦国的骑士在哪里呢?

38. 这就是秦国的骑士,他们身材修长、装束简洁,独特的皮帽紧紧地勒在下颚上。专家发现,和赵国早期的骑兵相比,秦军的马鞍先进了许多。它的两头微翘,已经有了现代马鞍的雏形。但是,一个最关键的发现是:秦骑兵仍然没有马镫。在没有马镫的战马上,骑士无依无凭,要全力保持平衡。马镫使骑士可以腾出双手,用来攻击敌人。但没有马镫的秦骑兵究竟如何作战呢?从考古挖掘看,专家们在骑兵纵队中没有找到适于马背作战的长矛和战刀,却找到了箭头、弩这样的远射兵器。秦军骑兵竟然是用弩在马背上作战,确实有些出人意料。

39. 可以相信,在长平战场上直扑赵军大本营的五千骑兵还无法像后来的骑兵一样,挥刀舞枪冲击敌人。他们的任务很可能是监视赵军大本营的动静,袭击赵军运送粮草的后勤部队。然而,秦人深知作战中配合协同的重要性。在厚厚的黄土下面,这支秦国的骑兵部队井然有序。他们四骑一组,三组一列,八列共108名组成一个纵队。考古证实,秦骑兵已经具有非常严密的组织,这是迄今人们所知道中国最早的骑兵编队。战国时代,因为前所未有的速度和机动能力,骑兵部队在秦军中已经成为一支不可或缺的攻击力量。长平之战,五千秦骑兵最终截断了赵军的粮道,为彻底包围对手发挥了关键作用。 40. 这时司马迁写到,秦军统帅白起并不马上发起总攻,他准备用更加残酷的办法削弱对手的战斗意志。白起围而不打,只出动轻兵反复袭击,折磨被围的赵军。围困持续了46天。在那悲惨的日日夜夜里,在成群饥饿疲惫的赵军士兵中反复冲杀的秦军轻兵,究竟是什么部队呢?在众多的陶土战士中有这样一群没有任何防护铠甲。在冷兵器时代,枪林箭雨的战场上, 这种装束的战士不是练就了一身高超的格斗技术,就是拥有非凡的勇气。一些军事专家认为,这些战士很可能就是司马迁所谓的"轻兵"。

40. 这时司马迁写到,秦军统帅白起并不马上发起总攻,他准备用更加残酷的办法削弱对手的战斗意志。白起围而不打,只出动轻兵反复袭击,折磨被围的赵军。围困持续了46天。在那悲惨的日日夜夜里,在成群饥饿疲惫的赵军士兵中反复冲杀的秦军轻兵,究竟是什么部队呢?在众多的陶土战士中有这样一群没有任何防护铠甲。在冷兵器时代,枪林箭雨的战场上, 这种装束的战士不是练就了一身高超的格斗技术,就是拥有非凡的勇气。一些军事专家认为,这些战士很可能就是司马迁所谓的"轻兵"。

41. 在第二个俑坑,考古人员发现了大量战车。在秦的时代,车步配合是最典型的作战方式。在庞大的战车后面,总有步兵跟随,进攻时车步总是一齐向前推进。车弛卒奔的作战方式曾经风行一千多年。这些战车车体窄小,仍旧由四匹马拉动。可以推想,由于没有步兵跟随,它们完全可以跟上骑兵的速度。战车上的士兵配备戈、矛等刺杀兵器,正好弥补骑兵无法近身攻击的缺憾。一些专家认为,袭击被困赵军的轻兵应该就是这种独立战车,将赵军一分为二的25000名奇兵很可能就有这种独立战车部队。

42. 赵军主力在长平被围的消息传到咸阳,忐忑不安昭王喜出望外。他立即亲赴前线,将15岁以上的男子悉数征召。这支临时拼凑的秦军,从战场的两翼一直插到赵军大本营背后,彻底切断了全部赵军的后路。赵军统帅赵括终于意识到形势已经极度危险,他把部队分为四队,拼死突围。司马迁没有提赵括是向哪个方向突围,合乎逻辑的推测应该是向赵军的大本营方向。如果真是这样的话,赵军必须闯过一关,就是那25000奇兵。正是他们,关闭了赵括与大本营守军会合的铁门。

43. 这个村庄叫白起堡,传说是当年秦军统帅白起的指挥部。作为最高统帅,白起怎样指挥他那庞大的军阵呢?古代兵书上说,军队是靠擂鼓和鸣金来指挥作战的。考古学家在兵马俑军阵的指挥车上果然发现了指挥工具,可惜革制的鼓早已腐烂,但这个青铜铎留了下来。两千多年前的秦军战士,就是听着它的声音从战场撤回。鸣金是收兵,而击鼓则是前进。各级军官根据旌旗的指示,改变击鼓的节奏,士兵们根据节奏行动。这样,在指挥官的意志下,成千上万的士兵作为一个整体进退攻守,互相配合。

43. 这个村庄叫白起堡,传说是当年秦军统帅白起的指挥部。作为最高统帅,白起怎样指挥他那庞大的军阵呢?古代兵书上说,军队是靠擂鼓和鸣金来指挥作战的。考古学家在兵马俑军阵的指挥车上果然发现了指挥工具,可惜革制的鼓早已腐烂,但这个青铜铎留了下来。两千多年前的秦军战士,就是听着它的声音从战场撤回。鸣金是收兵,而击鼓则是前进。各级军官根据旌旗的指示,改变击鼓的节奏,士兵们根据节奏行动。这样,在指挥官的意志下,成千上万的士兵作为一个整体进退攻守,互相配合。

44. 在高平的谷地,有一个围城村,当年赵国的士兵很可能被秦军围困在这一带。绝望中的赵括挑选了精锐的战士,准备做最后一搏。可以想象,当年亡命突围的赵军,正是撞在了秦军无坚不摧的军阵前,这是一架真正的战争机器。万弩齐发,赵军一个个倒下,统帅赵括就是在最后一次突围中被射死。残余的士兵惊魂未定时,青铜戈矛组成的方阵已经像一座座山一般压了过来,绝望的赵军最终被秦军彻底摧毁。

45. 两千多年过去了,当年的激战早已化为司马迁笔下简约的描述。40万受尽折磨后向秦军投降的赵军,被白起全体活埋。在古战场的遗址上,考古学家们发现了成堆的白骨,尸骨的边上还遗留着士兵们的兵器和随身携带的钱币,这是古代战争史上最为悲惨的一页。这场前无古人的大战震惊了山东六国,赵国从此一蹶不振,其它诸侯也没有任何力量能够阻挡秦统一中国的脚步。长平之战结束后的那一年,一个婴儿出生了,他就是未来的秦始皇。